国外传统竹建筑主要形式与应用

陈晶宇 史梦雪 郭芷娴 王雪花

(南京林业大学家居与工业设计学院 南京 210037)

竹子适应能力强, 分布范围广, 是不可多得的优质天然材料, 在人类生产生活中发挥了巨大的作用, 具有悠久的应用历史。 在精神生活和物质生活较为贫乏的古代社会, 劳动人民赋予竹子丰富的文化内涵和实际用途。 人们创造了与竹有关的神话传说, 以此寄托心中对高尚人格或者某种优良品质的赞美与向往。 在竹资源丰富的地区,竹制品几乎渗透到当地人生活的方方面面。

竹材自古以来就是民间建筑的首选材料之一,不同地区的竹建筑带有鲜明的地域色彩。 竹类植物种类繁多, 但其分布有明显的地域特征, 主要分布在热带及亚热带地区, 少数竹种分布在温带和寒带[1]。 亚太地区竹类资源最丰富, 中国、 日本、 印度尼西亚等是主要的竹材生产国, 美洲地区的竹类资源分布于美国东部至阿根廷南部的亚马孙河流域, 非洲地区竹资源主要分布在莫桑比克南部至苏丹东部, 北美的竹材资源有限, 欧洲缺乏天然本土竹种。 与竹材的地域性分布相适应,东南亚等竹资源丰富地区在原竹建筑方面有着得天独厚的地理条件及丰富的匠人建造实践经验。

现代城市的兴盛中断了竹结构建筑的发展,钢筋混凝土结构成为建筑的主流, 现代社会的快节奏生活以及有限的城市居住空间给人们带来巨大的精神压力, 亚健康群体急剧增大。 竹材源于自然, 竹建筑作为绿色建筑的重要组成部分, 可对人体、 心理和生理机能带来积极作用, 竹建筑又重新走入人们的视野。 从全球范围看, 竹建筑在结构、 材料处理、 连接技术等方面仍大量采用传统建造技术, 然而目前对各地的竹建筑建造技术, 特别是亚洲、 美洲和非洲等传统竹产区的传统竹建筑缺少系统的研究。 本文从美洲、 非洲和亚洲地区传统竹建筑入手, 结合当地的人文因素,总结竹建筑的主要传统技术手段, 即构件连接及竹材防腐处理等, 以期获得对现代绿色建筑的启示。

1 美洲

传统竹建筑在美洲以南美, 即哥伦比亚、 墨西哥、 巴西等国家为主要分布区, 各国的建造技术近似。 南美洲早在公元前300 年, 就开始普遍使用一种名叫Quincha 的墙体技术 (图1a、 图1b)。 Quincha 技术采用竹或木作为竖向和横向构件形成基本框架, 然后用甘蔗秆或竹片制成薄板固定在框架两侧形成墙体, 并且在框架短边方向间隔固定竹条以增强墙体的稳定性, 在墙体内侧人们会保留竹制表面, 在墙体外侧则涂抹粘土和稻草的混合物。 在远古时代, 印第安土著人村落中盛行一种Bahareque 房屋建造技术, 该类房屋如今在哥伦比亚、 委内瑞拉等国仍在流行。Bahareque 房屋的墙体内部构造分为实心和空心2种, 实心构造以木条或竹杆为竖向边框, 水平方向竹条固定在竖向边框两侧, 以泥土为主要填充物(图1c); 空心构造采用类似的竖向边框, 竹板固定在边框两侧, 在竹板上涂粘土。 现代的Bahareque 建筑有了进一步发展, 根据外挂材料的不同有粘土Bahareque、 木板Bahareque、 金属Bahareque 和水泥Bahareque 等[2]。

图1 美洲传统竹建筑建造方式Fig.1 Traditional bamboo architecture construction method in America

竹建筑若做好防护处理, 其使用年限可以很长。 在哥伦比的亚科迪勒拉中部地区, 很多竹制房屋使用期超过了90 年, 其防护措施通常是在天花板和墙壁上涂抹熟石膏, 以防止甲虫对竹材的破坏[3]。 哥伦比亚著名建筑师西蒙·维列(Simon Velez) 对传统防腐方法进行了改良, 即在竹子上钻洞, 并放进稀释后的柴油里浸泡1 ~3 d, 之后在户外晾晒3 个月左右使竹材干燥, 继而挑选出未开裂、 具有高持久性的竹子作建材。 竹材的防虫措施为: 在竹子本身淀粉含量最少的时段采伐,之后垂直堆放, 使营养物质聚集在竹材底部, 使用之前将竹材下部砍掉, 最后再对竹材进行烟熏处理以达到驱虫的目的。 除此之外, 通过恰当的构造方法使构件保持较低的含水量以避免腐烂,也是传统的竹材处理方式之一。 常见做法是将竹材固定在石头或水泥上, 避免竹材与地面直接接触(图1d), 另外具有一定倾斜角的屋顶也可保护竹材免受雨水的侵袭。

2 非洲

非洲是世界上第3 大竹资源分布区, 竹资源量仅次于亚洲和拉丁美洲[4]。 非洲现有竹林面积约600 多万hm2, 原生竹林主要分布在东南非和西非国家。 东非地区拥有适宜竹子生长的土壤,竹资源非常丰富[5]。

非洲竹林面积最大的国家是埃塞俄比亚, 其特有的竹建筑形式被称为Sidama, 这种建筑由纵横交错的竹片编织而成, 上尖下宽的造型酷似大蒜头。 Sidama 竹屋可以整体编织(图2a), 也可以分锥形屋顶和圆柱形墙体2 个部分进行编织(图2b)。 除了留有门洞以外, 竹屋不设任何窗户。 传统上室内分3 个区域: 起居区、 烹饪区以及当地人称为“Arkata” 的部分, “Arkata” 区用来饲养牲口和储存粮食。 起居区又分为“Holge“ (父母休息区) 和“Bosalo” (儿童和客人休息区)。 一些竹屋有中心柱, 中心柱在当地文化中非常重要, 老年人一般不会进入没有中心柱的竹屋。 Sidama 竹屋的结构充分考虑了建筑材料本身的特性, 其造型可以充分利用竹材的柔韧性[6]。当地人喜欢以小组的形式完成大部分的建筑工作,一般由一群有建筑经验的人在社区其他成员的帮助下建造房屋。 这种传统建筑技术在家庭中传承下去, 即一般由父亲传授给儿子。

图2 非洲传统竹建筑形式Fig.2 Traditional bamboo architecture forms in Africa

3 亚洲

亚洲是世界竹资源最丰富的地区, 由于地理气候条件的差异, 亚洲各国如中国、 印度等均发展出独具特色的竹建筑形式。 除中国之外, 以越南、 日本、 泰国、 印度尼西亚、 印度的竹建筑较为典型。

3.1 越南

越南地处中南半岛东部, 东部和南部临海, 是典型的热带季风气候, 全年高温, 降水量大, 湿热的气候特点适宜竹子生长, 越南自古以来就是竹子的主要产地。 越南本土竹种大约有400 种, 竹林面积约100 多万hm2, 占森林总面积的3.6%~4.0%。越南湿热的气候条件要求当地建筑具有良好的通风效果, 这也使竹建筑在越南地区流行至今。

丰富的竹资源造就了越南丰富多彩的竹文化。从日常衣食住行, 到美术、 乐器、 文学、 绘画,越南人民的生活中处处都可见竹的身影。 由于工业化进程缓慢, 越南人民没有先进的武器, 竹子结实柔韧, 越南人民就地取材, 创造出一系列精巧的竹制武器, 在越南战争史上曾大放异彩。 竹子顽强的生长特性正符合越南人心中对热爱土地、团结坚韧的美好品质的赞美与向往。

在越南, 竹建筑随处可见。 早在13 至14 世纪的陈朝, 竹子和木材即是主要的建筑材料。 19世纪初, 竹建筑在当时的核心城市——顺化市得到进一步发展, 到19 世纪末干阑式竹建筑成为越南各地主要的建筑形式。 干阑式建筑是在竹或木柱的底架上构筑高出地面的房屋, 一般为2 层,下层放养动物和堆放杂物, 上层住人(图3a)。这种房屋减震、 防潮、 散热效果良好。 越南村舍建筑的主屋一般有倾斜度较大的屋檐, 以便快速沥水和隔热; 常有3 或5 间的单数房间, 主体面向主要交通方向, 即道路或运河, 或朝向南部、西南部或东南部, 以便通风[7]。 正屋居于中间,其中一半用来祭祀祖先。 19 世纪末, 欧洲文化的传入给越南本土建筑风格造成了不小的影响, 越南建筑开始使用钢筋、 混凝土等现代材料, 但大部分地区直到今天仍然选择竹子作为建筑材料制作屋顶、 墙壁、 梁柱和门槛, 有的人家整座房屋都用竹子建造, 屋顶一般覆盖稻草, 墙面再抹上一些泥和稻草。 房屋正面留窗, 窗用油纸糊上。

图3 越南传统竹建筑形式及其结构件连接方式Fig.3 Traditional bamboo architecture forms and their component connection methods in Vietnam

连接和防腐是竹建筑建造的2 大关键技术。竹材由于营养物质较多, 易受虫蛀的威胁。 越南人传统的竹材防腐方式, 包括用泥浆浸渍竹子以增强其耐久性, 通过烟熏、 热处理竹材以抵挡虫蛀等。 对于新鲜竹材, 人们则采用“重力法” 进行处理, 其原理是利用竹竿上部的空腔储存防腐溶液, 然后在内壁划出1 ~2 mm 深的凹痕, 或者用锋利的工具破坏竹隔, 防腐剂溶液在重力作用下向下流动, 扩散到薄壁组织、 纤维中, 当竹竿末端的液体与顶端的溶液颜色相同时, 处理完成。

越南人使用捆扎、 搭接等方式连接竹构件(图3b), 以不同的组合方式克服竹子长度、 粗细不同的问题。 然而, 这些连接方式虽然绿色环保但耐久性不高[8], 现代竹建筑开始使用金属作为连接件。 但大量采用金属连接件降低了竹建筑的有机原生性, 越南建筑师武重义在传统连接技法的基础上, 创造性地利用传统的竹绳栓和竹楔捆扎来代替金属钉, 在降低建筑成本的同时, 达到了生态环保的目的。

3.2 日本

日本资源匮乏, 但森林资源储备量颇丰, 境内森林覆盖面积达66%。 日本的竹林伴森林而生,竹资源也相当丰富。 毛竹、 桂竹与金竹是日本的主要竹种。 日本竹林大部分为私有, 年产竹材20万~30 万t。

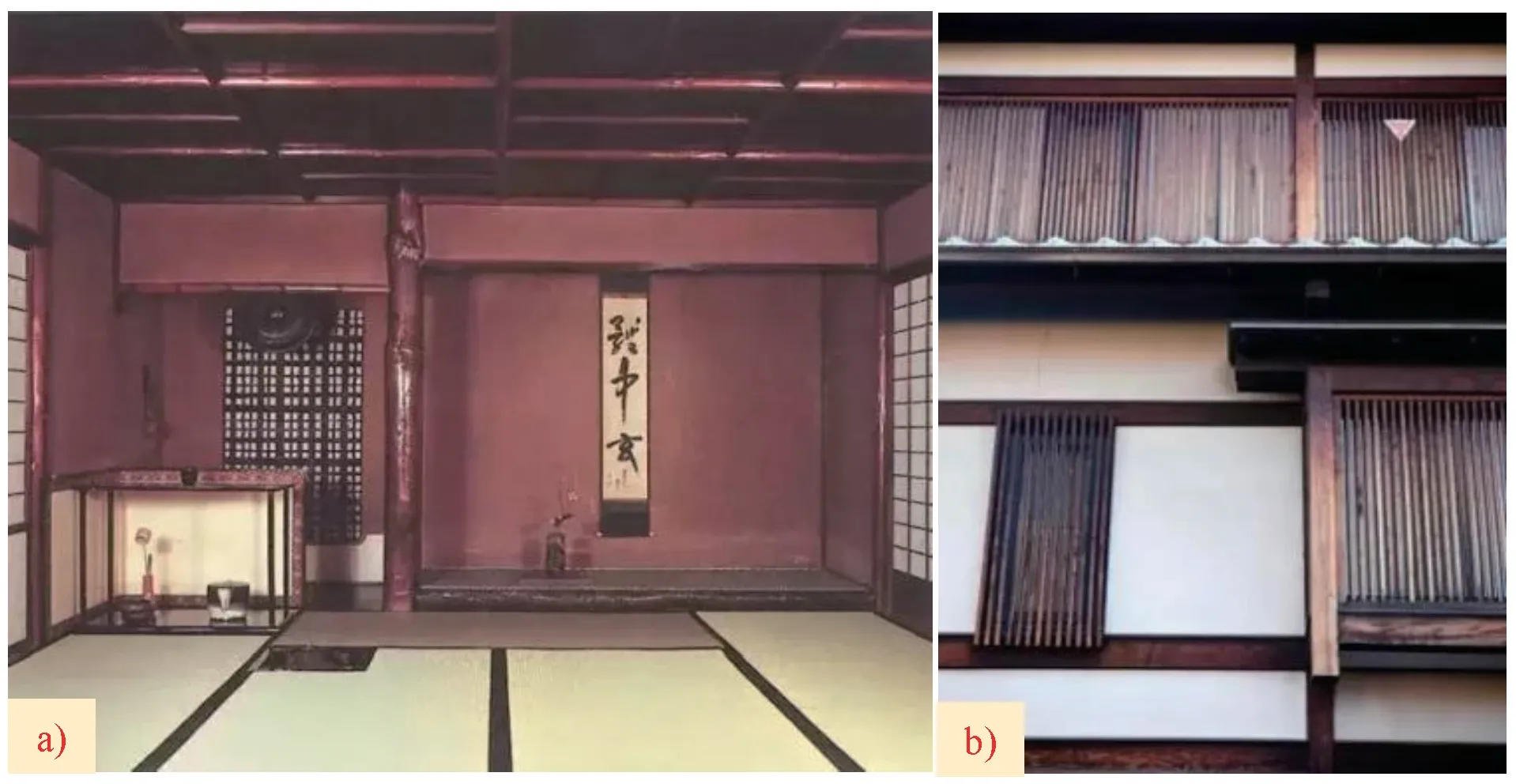

中国竹文化传到日本之后, 善于模仿学习的日本人对其进行改良, 并赋予竹特定的宗教、 民俗和审美意义。 在日本人眼中, 竹文化象征着日本文化, 日本民族独特的内心世界和所追求的精神境界, 从竹中可窥一二。 竹材快速的生长能力,日本人将其视为生命力和繁殖力旺盛的象征[9]。竹被日本人视作神灵的居所, 在日常生活或宗教仪式上, 日本人会使用竹制器具来祈祷神灵的庇佑, 比如新年燃烧“门松”、 竹竿串起的鲤鱼旗等。 受自然地理环境的限制和日本独特的物哀、侘寂的审美理念的影响, 日本传统建筑通常以简单朴素为主, 总体呈现简洁且轻量化的特点, 这些特点在日本传统竹建筑中均有体现。 木材和竹材是日本传统建筑的主要材料, 日本人热爱这些材料, 是因为随岁月蹉跎它们能产生出一种朴素的美感[10]。 侘寂强调的是通过精神世界的富足来弥补表象的残缺, 较能体现这种思想的建筑是数寄屋, 即茶室(图4)[11]。 数寄屋有朴素无装饰空间的意思, 茶室没有固定的室内外边界线, 室外是庭院, 整体追求建筑与自然相容的效果。 日本茶室通常分为凹房、 客座、 点前座、 地炉4 个部分。 除此基本布局外, 茶室还包括: 入口、 天棚、 窗户、 茶具、 露地和中门等部分。 其中, 茶室的天棚多用树叶和竹片制作而成; 窗户有“墙底窗” 和“连子窗” 2 种, 多用细竹制作, 有的也贴日式窗纸, 窗户尺寸和形状一般不会重复,且错落有致[12]。 在室町时代, 茶文化盛行, 竹工艺品也因其独特的纤细美受到重视, 竹制品在满足实用要求的基础上开始追求造型优雅。 典雅质朴的竹被运用到茶室的各个角落, 成为不可或缺的元素。 比如, 桃山时代千利休建造的茶室“待庵” 天井多用竹材, 江户初期桂离宫的茶席也多用竹。 竹的实用性和艺术性得到充分的体现。 明治时期, 机械生产开始逐渐取代手工, 竹制品进一步进入大众视野, 竹材在建筑中的使用更为广泛, 其中桂竹材占了大部分。 此时期的日本建筑被欧洲人称为“竹柱子, 纸门窗”。

图4 日本传统竹建筑——茶室Fig.4 Traditional bamboo architecture in Japan: Tea room

受“侘寂” 理念的影响, 日本人不会对天然竹材进行过度处理, 常用的方式是烟熏法。 即在一种直立、 横截面为4 m × 4 m、 高14 m 的方形炉或者类似的装置中, 装满含水量低于50%的半干竹竿, 用有机可燃物从气室下方对其进行加热,通常加热12 ~20 d, 具体加热时间取决于竹材的量, 直到竹材水分含量降低到约12%为止。 在加热过程中, 竹材中的部分物质发生热解, 热解产物会滴落, 然后被热空气带到顶部, 再次落到竹秆表面并最终干燥。

3.3 泰国

泰国位于亚洲中南半岛中南部, 东南临太平洋, 属于热带季风气候。 泰国竹林面积超过45.45 万hm2, 大多分布在自然公园和保护区。 泰国现有记录的竹类植物有17 属、 72 种, 多为合轴型竹子, 分布于全国各地[13]。

泰国人民崇拜竹子, 认为人的生命起源于竹,竹子能够佑人健康、 消灾免难。 有些地区信奉竹图腾, 一些村寨会设置竹器辟邪, 或者用竹子做成祭祀用品。 竹子很早就被广泛用于食物、 薪材、建筑、 乐器、 家具、 手工艺品、 装饰植物和景观园艺等各个方面。 由于取材方便和材性优良, 竹材在传统建筑中广泛应用, 竹楼和凉亭是泰国众多竹建筑中比较有代表性的2 种建筑形式(图5)。

图5 泰国传统竹建筑形式Fig.5 Traditional bamboo architecture forms in Thailand

泰国竹楼属于干阑式建筑, 整个竹楼所有的梁、 柱、 墙及附件都是用竹子制作。 房顶呈“人” 字型, 泰国气候湿热, 降雨量大, “人” 字型房顶易于排水。 竹楼为上下2 层的高脚楼房,高脚可防止地面湿气的侵袭, 竹楼底层一般不住人, 用于饲养牲畜和家禽, 上层是人们居住的地方, 是整个竹楼的中心。 竹楼室内一般分为堂屋和卧室2 个部分。 堂屋设在木梯进门的地方, 比较开阔, 是招待来客的地方, 堂屋的外部设有阳台和走廊, 走廊上放着竹筒、 水罐等生活工具;堂屋内侧是用竹围子或木板隔出来的卧室, 卧室地上铺竹席, 供人休息。 由于泰国天气湿热, 竹楼少有遮挡, 通风效果极佳。 此外, 还有一种功能性的竹楼, 类似于祠堂, 放置先人照片供人祭拜。

凉亭是另一种常见的竹建筑, 其主要支撑结构为材质坚硬、 韧性良好的竹子, 屋顶用竹叶或茅草来遮阳。 与竹楼一样, 凉亭也基本没有遮挡,通风透气、 耐潮凉爽。 泰国人喜欢在建筑上配置一些小装饰物, 使凉亭呈现出独特的热带风情、泰国特色[14]。 泰国人生性悠闲, 喜欢在凉亭中小憩或者在逢年过节的时候在凉亭中吹拉弹唱, 享受生活。

泰国处理新鲜竹材的方法也很温和, 一般用浸泡法来处理竹材(图6)。 这种方法是通过浸出碳氢化合物来提高竹材的防腐能力。 具体做法是将新鲜竹材在流水或静水中浸泡1 ~3 个月, 在浸泡过程中, 淀粉含量逐渐降低。 该方法可提高竹材对蛀虫的抗性, 但对白蚁和真菌不起作用, 且浸没在水中可能会导致竹竿被染色和出现异味。

图6 泰国常见的竹材处理方式Fig.6 Common bamboo processing methods in Thailand

3.4 印度尼西亚

印度尼西亚(简称“印尼” ) 是典型的热带雨林气候, 年平均气温25 ~27 ℃, 河流众多, 水量丰沛。 湿热的气候条件极适宜竹子生长, 竹林面积约210 万hm2, 其中70 万hm2为林地, 140万hm2为庭园和农场种植, 已发现竹种有25 属、超过160 个种, 其中88 种是原生竹种[15]。

与东南亚其他产竹国一样, 竹子是印尼重要的林产品之一, 竹材加工利用历史悠久, 与民众生活息息相关。 从古至今, 印尼人依赖竹子而生存, 从房屋建筑材料到日常生活用具, 竹子在印尼人的生活中随处可见, 被广泛用于建筑、 日用品、 手工艺品及与宗教相关的用品。 在印尼村庄,几乎每家每户都有竹子制成的桌椅或屋棚。

印尼人使用竹子与木材、 棕榈纤维、 茅草和石头等天然材料作为建筑材料有悠久的历史[16]。作为传统的建筑材料, 竹子一般不作为建筑结构部分, 而是用于制作屋顶、 非承重墙等。 常见的竹屋顶结构有讲台状屋顶(竹子作为椽子)、 桁架屋顶和椽子屋顶[17]。

巴彦贝勒克清真寺(Bayan Beleq Mosque) 是印尼现存竹建筑中比较有代表性的建筑之一(图7)。 该建筑主体结构用石头垒建, 有2 层金字塔形的屋顶, 竹子用于建造二级结构。 清真寺外围覆盖竹篾编织的竹墙, 其编织图案使建筑装饰别具一格。 金字塔形屋顶以木材为主要角椽, 穿插在其中的二级椽及大多数非结构性构件都由竹材制作。 为防雨水渗透, 清真寺屋顶倾斜角度较大、且非常厚, 由3 层材料组成: 最底层由竹椽和板条组成; 第2 层为竹瓦, 由竹片排列成形, 竹瓦的特殊排列方式可防止雨水渗入; 最上层覆盖椰子纤维。

图7 印度尼西亚巴彦贝勒克清真寺竹建筑Fig.7 Bamboo architecture of Bayan Belak Mosque in Indonesia

在乡村中, 有经验的工匠会在竹子水分和淀粉含量最低的时候进行采伐, 以使竹材短时间不会受损和腐烂。 越南人也利用垂直浸泡的方式进行防腐处理, 即除最末端的竹隔外, 其他竹隔都用锐器打通以便于防腐溶液扩散; 节间空隙用防腐溶液填充, 每天更换溶液, 大约2 周后即可充分渗透到最末端的隔膜, 再对溶液进行回集, 以重复利用。

3.5 印度

印度气候总体湿热, 适合竹子生长发育, 除克什米尔地区外, 竹子几乎无处不在。 竹林面积占森林总面积的16.8%, 其中天然竹林209.7 万hm2, 年产竹材950 万t。 印度竹子种类非常丰富,有自然分布的竹类植物22 属136 种, 主要为热带大型丛生竹类, 如牡竹属、 梨竹属等。 印度簕竹(Bambusa arundinacea) 和牡竹 (Dendrocalamus strictus) 是印度分布最广、 用途最多的2 种竹[18]。

印度人认为竹子是大自然恩赐给人类的珍贵礼品, 将其亲切地称为“穷人的木头”, 应用广泛, 如笋箨可编织衣服、 帽子、 笠、 草鞋和用于装璜。 印度人普遍信教, 每年用于制作佛像手杖所消耗的竹材就达上万吨。 竹竿坚韧挺直、 加工容易, 广泛应用于建造屋棚。

印度教形成于公元前1 500 年至公元前600年的吠陀时代。 吠陀时期是古代印度文明消失和雅利安人到来的时期, 雅利安人居住在印度平原,部分是务农民族, 他们居住的房屋以竹子为基本结构, 墙壁是由竹竿制作, 竹竿在顶部绑在一起,上面覆盖着树叶或茅草。 后来, 为了扩大可用面积, 发展成向一个方向延伸的矩形, 屋顶仍然覆盖茅草, 再后来被木板或瓷砖取代[19]。 这种特殊的拱形屋顶逐渐演变为末端收紧的屋顶形式, 形如莲花花瓣, 并逐渐发展成莲花或马蹄形拱顶,成为印度佛教建筑的特征[20]。

在印度、 尼泊尔和不丹, 一种名为Ekra 的竹房十分盛行。 这种房屋的墙体为一种传统的竹编墙, 竹墙两侧敷上粘土, 然后再涂抹石灰(图8)[21]。 这种处理方式既有装饰效果, 也起到一定的密封作用, 并保护竹竿、 竹节或竹席免受雨水侵袭, 并能防止甲虫啃噬。 印度传统的竹材处理方法类似Ekra 墙体的做法, 即主要使用泥浆、 粘土或沙子与石灰、 水泥或牛粪混合后进行涂抹竹材表面, 涂抹后的竹材表面呈碱性, 一定程度上也可抵御真菌的侵蚀。

图8 印度竹建筑的Ekra 墙体Fig.8 Ekra wall of bamboo architecture in Indian

4 结论

传统建筑是人类生活和文化的重要体现, 各地竹建筑虽然表现形式有所不同, 但都蕴含着相似的建筑理念, 在竹材连接和防腐处理等方面有着异曲同工之妙。 一般来说, 竹材节点的连接形式大致有捆扎式、 穿斗式及利用其他辅助材料连接等方式。 传统的竹材保护方法主要有流水浸泡法、 烟熏法、 热处理等, 厄瓜多尔人还会用酒精浸泡竹材进行防腐, 拉丁美洲人曾用石灰包覆竹材以提高其耐腐性, 也有用单宁、 煤油或柴油等处理竹材。

目前, 节能环保已成为建筑行业的主要发展方向。 作为最传统的建筑材料之一, 竹材资源丰富且符合环保的“4R” 原则, 再加上竹产区竹建筑利用历史悠久, 建造经验丰富, 其对竹材的选择、 处理以及连接方式等至今仍有重要借鉴价值。世界著名建筑师武重义、 西蒙·维列都是在传统竹建筑的基础上推陈出新, 创造出了符合现代要求的竹建筑。 他们对生态材料的运用、 对环境的关怀和气候的适应以及对民族传统文化的传承,值得我们学习。