传统竹编工艺在空间思维训练课程教学中的应用

胡文娟 孙志成 阮将军

(湖南工业大学 湖南株洲 412007)

在我国非物质文化遗产保护过程中, 不仅要深入田野对非物质文化遗产进行调查、 记录、 整理、 立档与研究, 而且要关注传统工艺的活态传承。 调研发现, 湖南省邵阳市新邵县迎光乡曾经家家户户都会竹编工艺, 制作与修缮生活用品,职业篾匠曾达约200 人, 而如今该乡职业篾匠仅剩不足20 人, 且都在50 岁以上, 没有年轻从业者, 也未发现有50 岁以下愿意学习竹编者, 竹编工艺的传承堪忧。 随着技术的不断进步, 产品的批量化、 标准化与机械化生产给当代社会带来了便利与实惠, 而传统手工艺高昂的学习沉默成本与制作周期长的时间成本逐渐于现代生活节奏所背离。 如何对传统手工技艺进行再认识、 再利用、再设计, 使其回归并适应现代生活, 进而传承和发扬传统手工技艺, 是当前亟待解决的重要课题。

2022 年6 月文化和旅游部、 教育部、 科技部等10 部门联合印发的《关于推动传统工艺高质量传承发展的通知》 强调, 要健全传承体系, 鼓励具备条件的普通高等学校开设传统工艺相关的专业课程, 培养有技能、 会设计、 懂理论的专业技术人才和技术技能人才。 为此, 我们在湖南工业大学包装设计艺术学院环境艺术专业的空间思维训练课程中开展了竹编工艺的相关教学工作, 课程参与学生有60 余人, 课程主题为“二十四节气” 竹编工艺, 旨在培养学生在竹编工艺表现形式中提高对空间的理解能力, 进而达到拓展新时代传统竹编工艺发展渠道的目的。

1 空间思维训练课程概述

空间思维训练课程属于高校艺术设计教学中必不可少的课程之一。 通过该课程的学习, 学生能够了解空间思维训练的基本原则, 学会空间模型制作方法, 掌握空间形态设计等技能。 高校课堂除了要传授必备基础知识外, 还要肩负传承文化的使命。 在该课程教学中引入传统竹编工艺并以“二十四节气” 为题材进行主题设计, 不仅能够帮助学生从多角度理解材料本身的属性, 掌握基本的编织技巧, 还可以将中国优秀传统文化在当代生活中进行生动呈现, 在提高学生审美能力、增强民族文化自信的同时, 传承弘扬中华传统文化。

2 湖南传统竹编工艺挖掘

中国被称为“竹子文明的国度”, 也是世界上竹资源最为丰富的国家, 中国拥有竹子种类37属500 余种[1], 占世界已知竹子种类的近一半。中国传统竹编工艺历史悠久, 其演变与发展是一个从简单到复杂、 低级到高级、 粗糙到精细、 制约到自由的过程。 2004 年3 月19 日在湖南高庙文化遗址中出土的距今约7 400 年的竹编垫子, 是目前我国发现最早的竹编制品。 在漫长的历史发展过程中, 竹编工艺在湖南这块土地上孕育和成长有着坚实的基础。

2.1 传统竹编技法

竹编工艺的技法多种多样, 不同匠人的制作工艺也略有不同, 大体上可以分为“制篾” “编织” 和“组装” 3 步, 可制作出 “平面竹编”“立体竹编” 和“扣瓷竹编” 3 种竹编类型。 “制篾” 是将竹子制作成编织的基础单位“竹篾”,整体为由宽到窄、 由厚到薄、 由粗糙到光滑的逐步过程; 分为选材、 卷节、 对开、 破节、 开条、起层、 刮篾和抽篾8 个步骤, 制作出长度、 宽度、厚度合适的竹篾。 “编织” 是根据预先设计的草图选择相应的编织方法, 编织出器物的结构部分与装饰纹样部分, 如十字编、 六角眼等。 最后为“组装”, 平面竹编需要将编制好的图案与画框、卷轴等进行组合, 立体竹编需要将器物结构部分与装饰纹样部分组合在一起, 扣瓷竹编则需要调整竹篾之间的空隙将竹篾与模具组合起来。

根据竹编工艺技法侧重点的不同而演化出来的平面竹编、 立体竹编和扣瓷竹编, 其功用与形式美感大不相同。 平面竹编侧重以相同厚度不同宽度的竹篾为材料, 经过篾匠经纬交错编织形成不同的图案。 最初的平面竹编是形成有着一定规律的图案纹样, 如十字编、 万字编、 山字编等,随后慢慢演化出来了文字纹样, 如福字编、 禄字编、 寿字编、 喜字编、 财字编等, 最后在此基础上又演变出了书法编与肖像编。 立体竹编侧重以不同厚度、 不同宽度的竹篾为材料, 制作出结实耐用的生活用品。 立体竹编最初是以单独纹样图案制作生活器皿, 之后随着使用者需求的不断提高以及人们对品质生活的追求, 逐渐出现了由多种图案组合的器皿以及精细美丽的器具装饰层。扣瓷竹编侧重使用竹篾来保护原有器皿不受损伤,最初保护的器物如湖南地区常用的暖水壶内胆等,之后竹编的保护功能逐渐弱化, 而装饰功能逐渐增强, 一些茶具上出现了扣瓷竹编的身影, 最后又发展到编织人像等更精致的竹编。

2.2 传统竹编纹样

通过在湖南省邵阳市新邵县迎光乡的实地调研发现, 当地传统竹编纹样的编织技法按照编织顺序可分为2 类: 第1 类为竹篾主体呈现横纵垂直的形态, 称之为“经纬编织”; 第2 类竹篾主体呈现螺旋或多边形的形态, 称之为“旋转编织”。

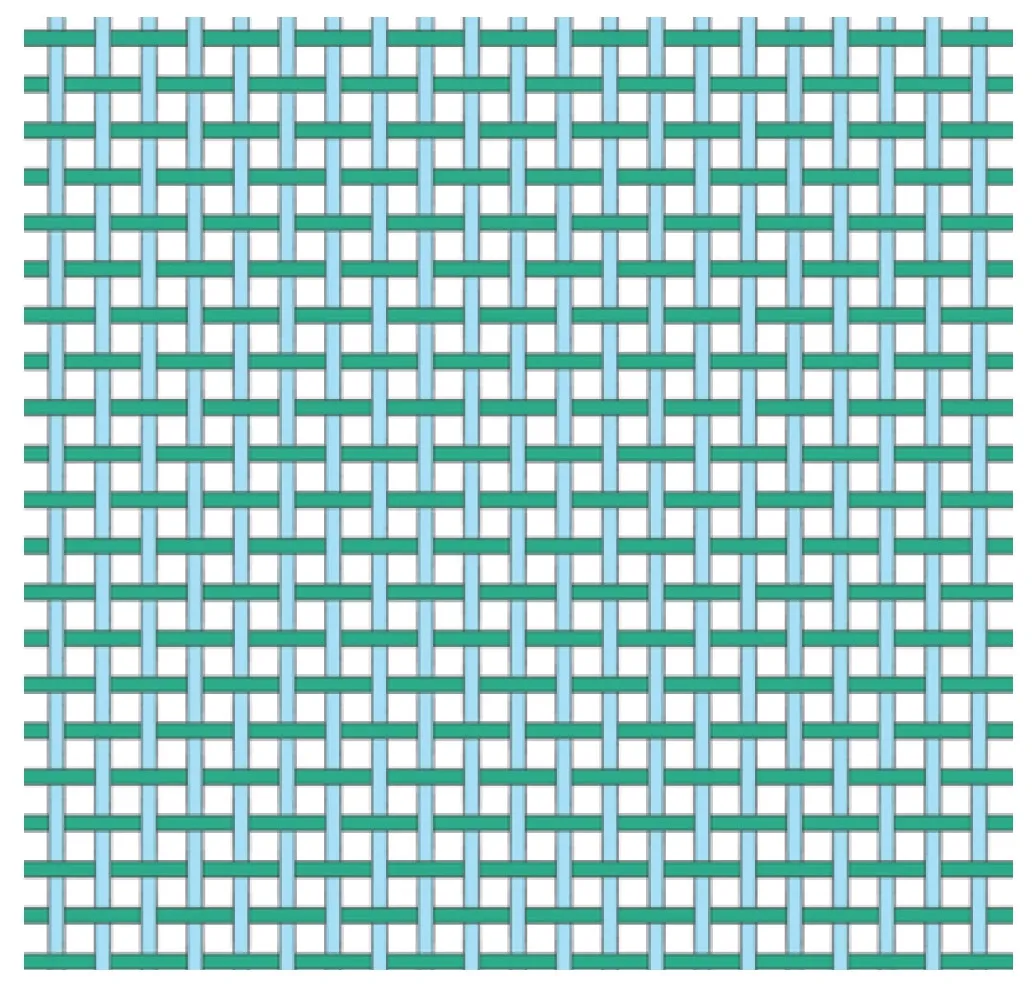

1) 经纬编织。 经纬编织主要由横纵垂直的竹篾编织而成, 由最基础的编织方法十字编演变而来(图1)。 若使用染色后的竹篾则会出现像素块的形态, 在理论上可编织所有像素图案。

图1 经纬编织纹样Fig.1 Bamboo warp and weft weaving pattern

2) 旋转编织。 不同于仅有横纵2 个方向的经纬编织, 旋转编织在编织过程中以顺时针或逆时针进行旋转编织, 旋转一周为一个循环, 每个循环的竹篾数量并不固定。 最初是纹样中心孔洞为正六边形的六角眼(图2 左), 随后在六角眼上增加装饰层如梅花编(图2 右) 等, 最后旋转编织逐渐增加了装饰的功能。

图2 旋转编织纹样Fig.2 Bamboo rotary weaving pattern

3 传统竹编工艺在空间思维训练课程教学中的应用

空间思维训练教学课程的教学内容为空间中形态要素的基本概念、 构成规律、 形式法则等理论与实践相结合的教学[2], 旨在培养学生空间思维与空间设计能力。 传统竹编有着独特的形态感、肌理感与构成感, 在空间中极具表现张力与亲和性, 其材料工艺和构造方式与空间思维训练教学的模型建造、 实践设计较为契合, 并有着强烈的中国传统东方审美视觉特质。 在商业化应用中,也有较多的案例将传统竹编工艺应用于空间设计。因此, 在教学中引入传统竹编工艺, 不仅可以结合当代审美满足商业化应用的市场需要, 而且可以传承传统工艺, 构建具有中国特色的现代设计教育体系。

3.1 传统竹编工艺进课堂的意义

随着经济社会的快速发展和人们对品质生活要求的提高, 传统竹编工艺因需要手工制作且制作时间长, 已无法满足现代社会生活的需求, 目前正处于一种被动生存状态[3]。 在此背景下, 将传统竹编工艺融入高校课堂, 探索传统竹编的创新之路, 可以为竹编工艺注入新生力量。 同时,运用竹编具有的独特色彩、 肌理、 形态和观感,制作出既富有民族文化内涵又具有当代设计美感的作品, 可以激发学生的创新灵感, 提高他们的审美意识, 为传统竹编工艺的传承和发展培养人才。

3.2 传统竹编工艺的教学实践

通过传统竹编工艺丰富基础教学内容, 结合空间思维训练培养学生敢于突破传统、 拓展题材、探索技法、 更新观念的意识和能力。 引导学生通过不同媒介搜集传统竹编纹样和技法, 感受竹编工艺中立体与平面的形式构成之美, 最后在“二十四节气” 的题目下通过竹编作品表达自己对于空间的理解。

3.2.1 设置教学案例, 讲授竹编基础技法

传统竹编工艺需要一定的沉默时间进行基础工艺学习, 才能使学生将之应用到课程作业设计中, 因此在有限的课程课时内设置快速、 全面且容易上手的教学案例尤其重要。 基于竹编工艺整体上可分为平面竹编、 立体竹编与扣瓷竹编3 类,而且每节课程都应保证学生能制作出一个成品,因此设置了“竹编兔子” “竹编发簪” “竹筐” 和“竹编扣瓷” 4 个案例教授学生学习竹编基本技艺(图3)。

图3 竹编教学案例Fig.3 Bamboo weaving teaching case

第1 个案例“竹编兔子” 为破冰案例, 主要是激发学生学习竹编的兴趣, 使学生初步了解竹编工艺, 该案例不仅编织难度低、 所需编织时间短, 而且可以使学生学习到平面竹编和立体竹编的基础编织工艺。 第2 个案例“竹编发簪” 是在不增加编织难度的前提下, 承接上一个案例的平面竹编纹样与立体竹编结构教学, 使竹编与竹器结合, 呈现竹编的多种可能性; 该案例的编织难度与“竹编兔子” 相当, 增加了竹器发簪, 拓展了竹编产品形式。 第3 个案例“竹筐” 是使学生学习立体竹编的收口方法, 竹筐的基础图案编织部分难度没有增加, 加入了竹编收口工艺, 增加了立体结构工艺难度。 第4 个案例“竹编扣瓷”是使学生学习竹编模具的制作与使用, 优秀的竹编制品形态各异, 但在初步加工时由于竹篾的材料特性难以编织出雏形, 因此需要制作模具进行辅助编织。

在经过上述4 个案例的教学之后, 学生可掌握平面竹编和立体竹编的编织基础、 竹编与其他材料的结合以及竹编模具的制作与使用, 为完成后续的设计制作奠定了基础。

3.2.2 提出设计思路, 结合主题进行创作

在这一阶段, 学生首先需要分解并提炼传统竹编纹样元素, 根据不同的形式法则, 如二方连续、 四方连续等方式, 重塑已提取的元素, 使其形成新的样态。 随后使用新设定的样态将传统竹编工艺与“二十四节气” 相结合, 绘制出样稿。最后, 根据样稿分析最终作品的内部形式与结构,以确定相对应的竹编材料、 竹编工艺等, 并制作小样测试制作成品的可行性。

3.2.3 学以致用, 完成设计创作

空间思维训练是一门基础课程, 学生应将理论与实际相结合, 将所学的知识用于设计实践,做到学以致用。 在空间思维训练的教学中, 需要引导学生从研究空间模块感拓展到专业设计。 为此, 需要让学生完成对竹编纹样的视觉形态、 色彩、 空间的再塑造之后, 将成果运用于实际作品制作, 让学生积极尝试并从中获得成就感[4]。

4 传统竹编工艺的教学效果

4.1 教学成果

将“二十四节气” 题材应用于竹编文化教学中, 创作出了24 个优秀作品。 其中一类以“大暑、 小暑” 和“处暑” 作品为主, 使用竹编编织技法与节气元素特色结合进行创作, 其肌理明显,视觉张力强, 并具有一定的装饰性; 另一类以“白露” 和“小雪” 作品为主, 将竹编自身的材料特性与节气中的具象事物相结合, 以表现竹编特有的张力与温暖, 给人一种体验感(图4)。 完成后的作品在湖南工业大学包装设计艺术学院教学楼崇美楼229 室进行了展示。

图4 竹编与“二十四节气” 融合的创意作品Fig.4 Creative works combining bamboo weaving with Twenty-four Solar Terms

4.2 教学成果评价

将“二十四节气” 题材融入竹编工艺在一定程度上丰富了传统竹编工艺的文化内涵, 拓展了竹编工艺的表现领域, 赋予了作品独特的文化气息。 同时, 学生在学习过程中不仅传承和弘扬了竹编技艺, 还传播了中国岁时节令文化。 该课程的教学思路也可为其他相关课程的创新提供借鉴。

课程教学, 是将传统竹编工艺融入到高校教育中的一个重要环节, 是连接传统文化与现代设计的桥梁。 将竹编工艺结合地域特色作为一种本土特色教学资源, 对传统文化进行再理解、 再认识与再设计, 赋予其新的生命力, 可提高高校学生对传统文化的理解和对本土身份的认同感, 了解家乡的竹编文化, 培养他们独立的审美意识。

通过让学生亲身设计与制作竹编产品, 感受竹编工艺的魅力, 理解竹编工艺背后的地域文化,增强学生对竹文化的喜爱度, 使他们自觉树立起保护、 传承和弘扬竹文化的责任心和自信心, 进而引导他们将竹编非遗传承与保护的理念融入到未来的事业发展中[5]。 只有这样, 竹编非遗才能真正获得生命力, 才能实现从田野到高校, 从高校到社会的教育生态循环。

5 结束语

中国传统竹编工艺历史悠久, 随着科技和设计理念的发展, 现代竹编工艺需要在传承的基础上不断融入新生力量, 并拓展到其他领域的设计中。 在空间思维训练教学中, 结合传统竹编开展教学, 不仅能够为设计基础教学内容带来创新元素, 而且可以让中国传统手工艺的魅力进入课堂,使学生在具体学习实践中感受民族传统文化的魅力, 在促进学生主动、 积极学习传统文化的同时,为传统文化传承培养新生力量。