神经电调节对老年男性颈脊髓损伤患者膀胱逼尿肌过度活动的影响

张 芹 武 亮

作者单位:北京小汤山医院 102211

膀胱储尿和排尿活动是在神经系统调控下完成的,尿路的神经控制可被理解为分级系统,每一级被更高级神经元所易化或抑制[1]。脊髓损伤后可出现逼尿肌过度活动,严重影响患者的生活质量[2]。本文选择颈脊髓损伤后1个月至6个月,同时存在膀胱逼尿肌过度活跃的老年患者为研究对象,观察神经电调节疗法对颈脊髓损伤后膀胱过度活动患者的影响。

1.资料与方法

1.1 一般资料

本研究纳入2019年1月至2021年12月在我院(北京小汤山医院)住院的颈脊髓损伤患者40例,患者均有不同程度的尿频、漏尿、尿失禁等下尿路功能障碍的临床表现,经尿流动力学检查存在膀胱逼尿肌过度活动,年龄65~80岁,平均年龄(68.6±2.3)岁。入组患者按照随机数表法分为胫神经电调节组(A组)、阴茎背神经电调节组(B组)、S3后孔电调节组(C组)和对照组(D组),每组10例,各组间基线数据分布均衡,具有可比性。本研究经医院伦理委员会审查并批准(编号:2018伦审第43号)。

1.1.1 纳入标准

① 患者为男性,年龄65~80岁;②患者为颈脊髓损伤、ASIA为A级或B级、伤后1~6个月;③膀胱逼尿肌过度活动的相关表现1个月以上;④初步饮水控制和药物治疗无效;⑤平均每24小时出现1次及以上急迫性尿失禁;⑥平均24小时内排尿8次及以上;⑦同意签订受试者知情同意书并承担试验可能带来的风险。

1.1.2 排除标准

① 尿潴留患者;②临床表现为膀胱出口梗阻症状;③肥胖,BMI大于40kg/m2;④有癫痫病史;⑤既往6个月内接受盆腔手术者(尿道悬吊、盆底修补等);⑥既往12个月内接受膀胱内或尿道括约肌BTA注射者;⑦既往行膀胱功能电调节治疗无效者;⑧治疗部位皮肤条件不佳者;⑨体内植入电装置者,如心脏起搏器等;⑩反复泌尿系感染者(过去12个月内发生3次及以上者)。

1.2 方法

对照组给予常规康复治疗及护理,如盆底功能训练、膀胱功能训练等;治疗期间所有患者每日均保持规律的饮水习惯,饮水量为1500~2000ml/天;给予清洁间歇导尿,导尿的次数根据饮水规律、膀胱残余尿量及膀胱安全容量安排。

阴茎背神经电调节组除对照组常规康复治疗外,给予阴茎背神经电调节,采用Comfy STIM Plus电刺激器,将环状刺激电极的阴极置于阴茎近端,阳极置于远端,两电极间隔2cm,频率10Hz,强度为球海绵体反射阈值2倍。

胫神经电调节组除对照组常规康复治疗外,给予胫神经电调节,采用武汉金鑫谷科技发展有限公司提供的多功能盆底康复治疗仪进行治疗,电极置于踝内踝上方5cm处,频率20Hz,强度为患者可以耐受的最大强度(0~10mA)。

S3后孔电调节组除对照组常规康复治疗外,给予S3后孔电调节,电极置于S3孔,应用低频电刺激治疗仪,表面刺激电极片上附有凝胶垫,采用负极矩形脉冲,间期为0.3ms,频率10Hz,强度为患者可以耐受的最大强度(0~10mA)。

各组均每次治疗30分钟,每周5次,连续治疗12周。

1.3 观察项目

在刺激前后行尿流动力学检查,记录分析静态尿道闭合压(mmH2O)、漏尿点膀胱容量(ml)、最大膀胱容量(ml)、残余尿量(ml)、膀胱内压(mmH2O)、腹压漏尿点压(mmH2O)、逼尿肌压(mmH2O)的变化。

1.4 统计学方法

本研究采用SPSS 21.0软件对数据进行统计学处理,计量资料首先进行正态性分析,本研究数据不符合正态分布,以中位数(P25,P75)表示,组间比较采用非参数检验。P<0.05,则差异具有统计学意义。

2.结果

2.1 四组治疗前后静态尿道闭合压变化比较

见表1。

表1 治疗前后四组间静态尿道闭合压变化的比较

2.2 四组治疗前后静态尿道闭合压差值比较统计图

见图1。

图1 四组治疗前后静态尿道闭合压差值两两比较

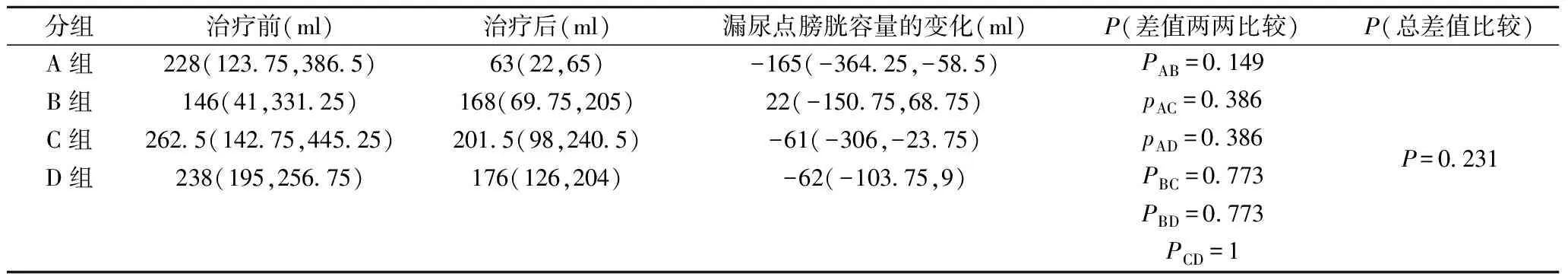

2.3 四组治疗前后漏尿点膀胱容量变化比较

见表2。

表2 治疗前后四组间漏尿点膀胱容量变化的比较

2.4 四组治疗前后漏尿点膀胱容量差值比较统计图

见图2。

2.5 四组治疗前后最大膀胱容量变化比较

见表3。

表3 治疗前后四组最大膀胱容量变化的比较

2.6 四组治疗前后最大膀胱容量差值比较统计图

见图3。

图3 四组治疗前后最大膀胱容量差值比较

2.7 四组治疗前后残余尿量变化比较

见表4。

表4 治疗前后四组残余尿量变化的比较

2.8 四组治疗前后残余尿量差值比较统计图

见图4。

图4 四组治疗前后残余尿量差值比较

2.9 四组治疗前后膀胱内压变化比较

见表5。

表5 治疗前后四组膀胱内压变化的比较

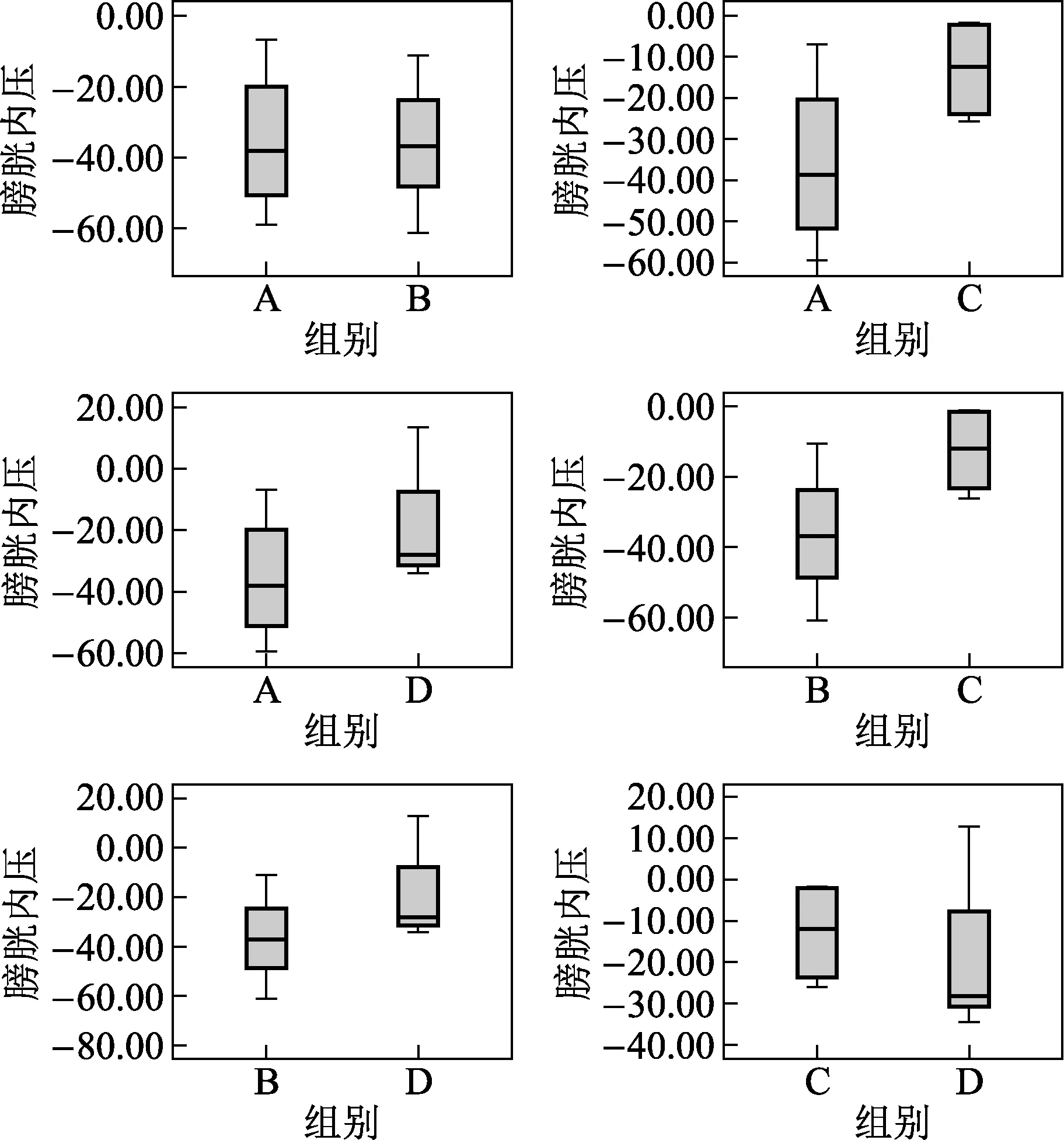

2.10 四组治疗前后膀胱内压差值比较统计图

见图5。

图5 四组治疗前后膀胱内压差值比较

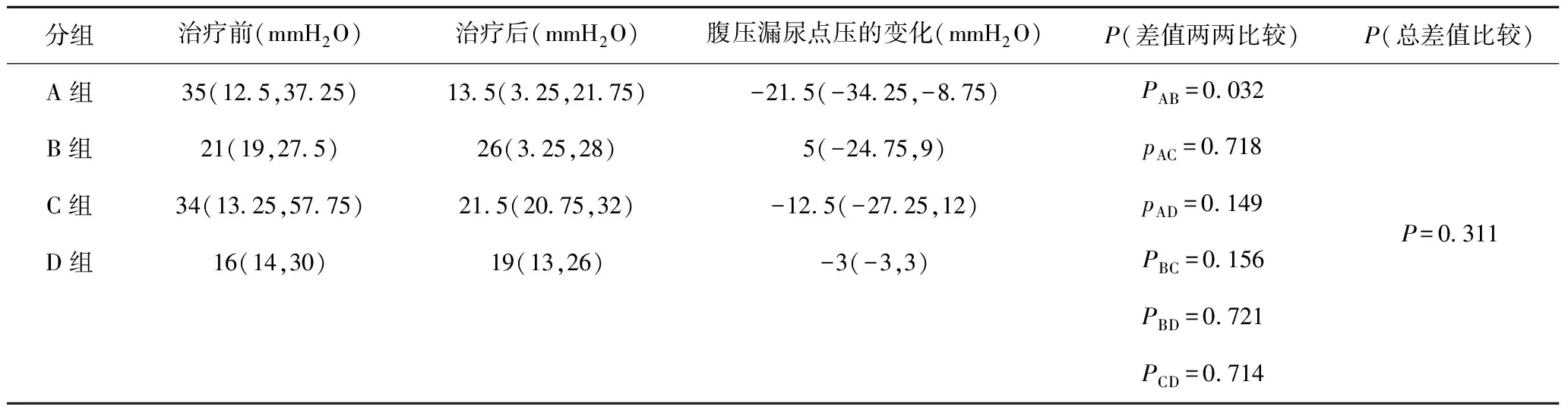

2.11 四组治疗前后腹压漏尿点压变化比较

见表6。

表6 治疗前后四组腹压漏尿点压变化的比较

2.12 四组治疗前后腹压漏尿点压差值比较统计图

见图6。

图6 四组治疗前后腹压漏尿点压差值比较

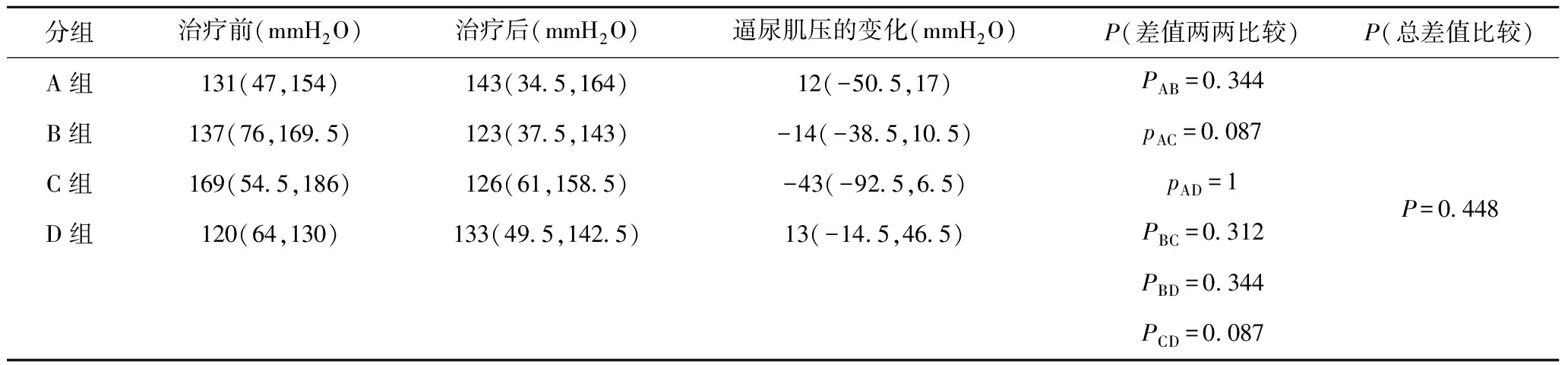

2.13 四组治疗前后逼尿肌压变化的比较

见表7。

表7 治疗前后四组逼尿肌压变化的比较

2.14 四组治疗前后逼尿肌压差值比较统计图

见图7。

图7 四组治疗前后逼尿肌压差值比较

3.讨论

神经调节是一种安全有效的治疗方法,主要包括经皮胫神经电调节、阴部神经电调节和骶神经电调节等[3]。研究发现[4],神经调节可以通过内脏神经(交感和副交感神经纤维)的平衡来调节盆底功能,阴部神经电调节时,盆神经节水平可以介导下腹神经和盆神经传出纤维之间的平衡来发挥调节作用,神经调节还可以通过某些神经递质介导来发挥作用,如膀胱收缩抑制通过交感神经的激活(β肾上腺素能系统的兴奋)和脊髓内中间神经元抑制性神经递质(脑啡肽、甘氨酸、γ-氨基丁酸)的释放来发挥作用。

3.1 胫神经电调节

经皮胫后神经刺激(posterior tibial nerve stimulation PTNS)是一种微创的周围神经刺激疗法。胫后神经包含L4-S3的神经纤维,与支配膀胱和盆底的神经纤维起源于相同的脊髓阶段[5],因此刺激胫后神经可影响膀胱功能。

本研究中胫神经电调节组患者经过12周的胫神经电调节,对比前后尿动力学参数的变化并与对照组比较发现,治疗前后患者排尿时的腹压漏尿点压变化有统计学差异(P<0.05),表明胫神经电调节可增加颈脊髓损伤后存在膀胱逼尿肌过度活动患者的腹压漏尿点压。腹压漏尿点压升高说明:①逼尿肌压降低,膀胱松弛,膀胱顺应性增加;②尿道括约肌功能增加。本研究发现胫神经电调节后逼尿肌压较前无明显降低,推测可能是胫神经电调节增加了尿道括约肌功能。Ojha R[6]等和Burton C[7]等的研究发现,通过胫神经电调节,患者膀胱逼尿肌压降低,膀胱过度活动的症状改善。本研究结果与以上两位研究者结果不同的原因可能是:①本研究所采集的样本量偏小,可能存在某些研究误差;②由于个别患者下肢肌张力较高,治疗时受干扰的因素较大,个体的差异影响了总体的数据分析情况。

3.2 阴茎背神经电调节

阴部神经是一个包含躯体神经和自主神经的混合神经,从S2神经、S3神经、S4神经腹侧发出。阴部神经的传入神经纤维与支配膀胱的盆丛传入神经纤维在相同的水平进入腰骶段脊髓,因此刺激阴部神经可影响膀胱的功能。已有研究表明[4],刺激阴部神经,通过交感神经传出途径可以激活β3肾上腺素能受体的逼尿肌和(或)膀胱神经中枢α肾上腺素能受体,抑制膀胱逼尿肌收缩,调节膀胱顺应性。

Li P[8]等在狗脊髓损伤(T9-T10)早期(脊髓损伤后1天),进行低频阴部神经电调节,结果发现阴部神经刺激组狗的膀胱容量和顺应性增加。Lee YH[9]等对脊髓损伤患者进行阴茎背神经电调节,都证明该方法可有效抑制脊髓损伤患者的膀胱逼尿肌过度活动,增加膀胱容量。本研究阴茎背神经调节组经过12周的阴茎背神经电调节,患者静态尿道闭合压较对照组降低,有显著性差异(P<0.05),但其他尿流动力学参数的变化与对照组相比无统计学差异(P>0.05)。原因可能为:①阴茎背神经电调节确实无改变其他尿流参数的作用;②本研究样本量较小,尚未发现其他尿流参数变化的统计学差异。

3.3 骶神经电调节

骶神经调节是利用介入技术将一种短脉冲刺激电流连续施加于特定的骶神经(S3或S4),以此影响神经细胞本身的电生理特性。骶神经调节可抑制副交感神经运动神经元,从而防止逼尿肌的收缩,是一种治疗排尿功能障碍的微创方法[10]。

Kim JH[11]等调查短期经皮双相连续骶神经调节对脊髓损伤后膀胱过度活动的影响,结果证明经皮双相骶神经射频可能是治疗神经源性膀胱过动症有效的治疗方法,可减少尿失禁和提高生活质量。本研究采用类似的方法,对存在膀胱逼尿肌过度活跃的颈脊髓损伤患者给予12周的经皮骶神经电调节,通过尿流动力学结果分析发现,治疗后残余尿量及最大膀胱容量的变化均有显著性差异(P<0.05),即治疗后残余尿量明显减少,最大膀胱容量明显增加。

3.4 不同经皮电调节方式对膀胱功能的影响

经皮胫神经电调节可降低颈脊髓损伤后存在膀胱逼尿肌过度活跃患者排尿时的漏尿点压,说明膀胱尿道括约肌功能改善。经皮阴茎背神经调节组可降低患者的静态尿道闭合压,从而减少膀胱输尿管肾返流发生的概率,保护上尿路,改善肾功能。经皮骶神经电调节可降低患者的静态尿道闭合压和残余尿量,增加最大膀胱容量,尤其是残余尿量的变化不仅与对照组相比明显减少,与胫神经组及阴茎背神经组比较也明显减少,说明骶神经电调节有利于膀胱排空,减少残余尿量,减少泌尿道感染发生的风险。最大膀胱容量的增加可减少清洁间歇导尿或漏尿的次数,不但减少患者发生泌尿道感染的风险,而且提高患者的生活质量。临床观察发现,患者出现膀胱输尿管肾返流的概率相对较少,而泌尿道感染的现象普遍存在,减少残余尿量可有效降低泌尿道感染的发病率,从而减少相应的并发症。因此,经皮骶神经电调节的治疗效果优于经皮胫神经电调节及经皮阴茎背神经电调节。

4.结论

经皮神经电调节疗法可改善颈脊髓损伤后膀胱逼尿肌过度活动患者的膀胱功能,提高其生活质量,经皮骶神经电调节的治疗效果优于经皮胫神经电调节及经皮阴茎背神经电调节。