贵州垦造水田的现状、困境及实施途径研究

丁玉娟,彭 枫

(1.贵州省第二测绘院 贵州,贵阳 550004;2.贵州省土地开发整治中心 贵州,贵阳 550004)

实行最严格耕地保护制度,落实“占一补一、占优补优、占水田补水田”要求,是对工业化、城镇化建设占用耕地不断扩大的补救措施。在现有资源约束条件下,各地在探索推进实践“占水田补水田”的实施途径[1-3],垦造水田工程应运而生。垦造水田是将宜耕的后备资源或已开发利用过的耕地,通过采取一定的工程措施,配套完善农田水利基础设施,提升耕地质量,改善耕作条件,将其改造、开垦为水田的活动,包括改造水田、新开垦水田、旱地改造水田。

关于垦造水田的研究成果丰富,范语思等[4]从县域“旱改水”时空演变特征的角度,研究了受自然、社会、经济等因素以及区域农业结构调整的影响,垦造水田有以现有集中、连片水田为中心呈聚集分布的趋势。孙驰[5,6]认为“旱改水”土地利用方式的变化,耕地粮食生产功能的提升,不可避免地造成资源要素时空上分布的不均衡,致使耕地生态系统功能下降。罗傲蓝等[7]通过指标体系的构建,对特定区域“旱改水”适宜性潜力进行了分级、分区评价。郭婷等[8-10]研究了“旱改水”对耕地等别和粮食产能的影响。当前,随着各类建设用地规模不断扩张,土地资源供需矛盾也日益尖锐,“占水田补水田”的要求更加严格规范。笔者结合贵州省现有垦造水田项目的实际现状,从省情入手,提出垦造水田的方案,以期更好地落实耕地保护硬措施,为垦造水田工作的开展提供理论支撑。

1 研究区概况

1.1 自然特征

贵州地貌属于中国西南部高原山地,境内地势西高东低,高差悬殊,自中部向北、东、南三面倾斜,平均海拔在1100 米左右。气候温暖湿润,属于亚热带湿润季风气候,降水较多,光照条件较差,相对湿度较大,年日照时数在1200~1600 h之间,年降水量1200 mm 以上,但时空分布不均,常有干旱发生。全省大部分地区四季分明,年均气温在14℃~16℃之间,≥10℃年积温在3600℃~4800℃之间,且随海拔的升高而降低,呈东高西低、南高北低的分布特征[11]。

1.2 资源禀赋

贵州省地质结构复杂,山高、坡陡、切割深、陡坡面积大,地面崎岖、喀斯特地貌发育;土地资源以山地、丘陵为主,平原较少。耕地分布零星破碎,耕地与其他地类夹杂的状况较多。耕地呈“西北多、东南少”,水田呈“东南多,西北少”不均衡的空间分布状态。根据贵州省第三次全国国土调查主要数据成果,全省耕地总面积347.26 万公顷,其中,水田88.39 万公顷,占25.45%;水浇地0.45 万公顷,占0.13%;旱地258.42 万公顷,占74.42%。由于没有平原支撑,全省耕地5000 亩以上相对集中连片的平缓坝区129块,面积17.72万公顷,占耕地面积的5.10%。

1.3 水田现状

1.3.1 垦造水田

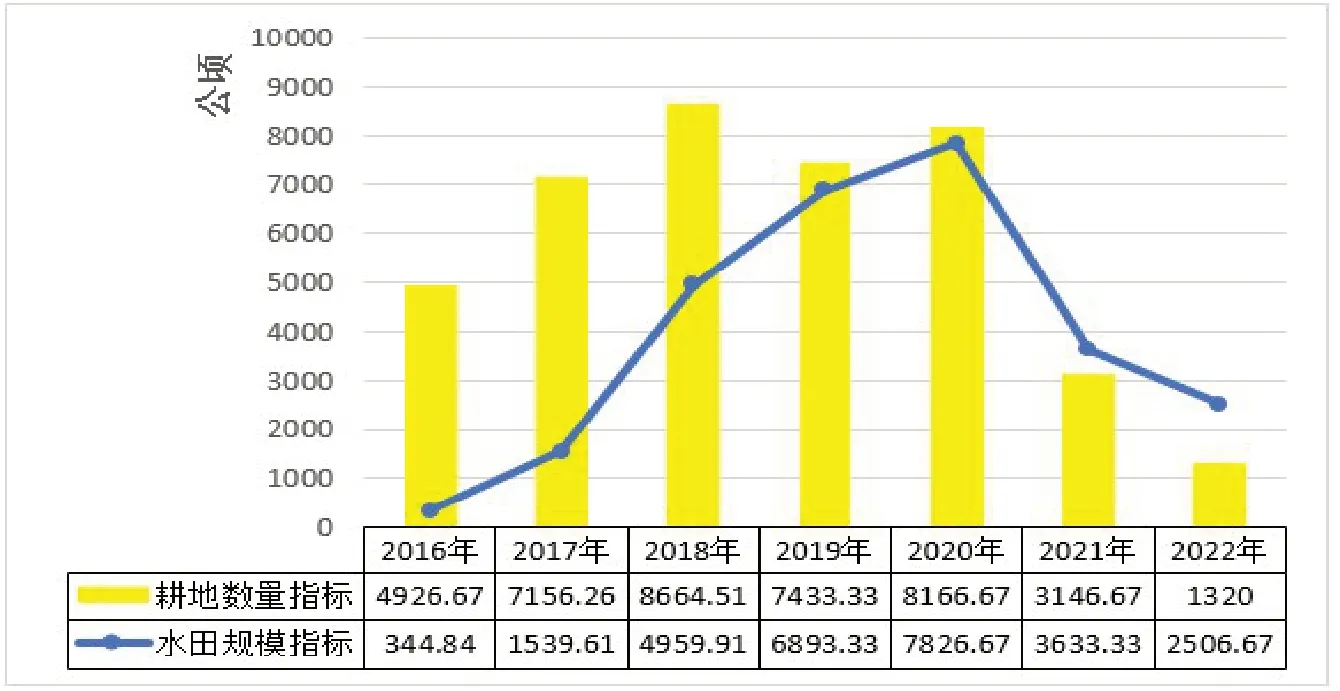

2016年,贵州省贯彻落实《国土资源部关于补充耕地数量与提升耕地质量相结合落实占补平衡的指导意见》(国土规资[2016]8 号),逐步开展将旱地改造为水田的实践探索,按照《国土资源部关于改进管理方式切实落实耕地占补平衡的通知》(国土资规〔2017〕13号)提出的“新增耕地数量、新增水田规模和新增粮食产能”三类指标储备库“分类管理、分别使用”的要求,储备管理使用水田规模指标,以满足全省基础设施建设项目“占水田补水田”的需要。经过多年的实践,入库水田规模指标呈先增后减的态势(图1),2020年入库的水田规模指标达到历年来的最高峰值。

图1 2016—2022年水田规模入库指标情况(单位:公顷)

1.3.2 水田种植

贵州地理环境复杂,受悬殊的海拔高差制约,山地立体农业种植特征明显。主要农作物种植上,粮食作物以水稻、玉米、薯类为主,水稻主产区也主要集中在遵义、黔南、黔东南以及铜仁地区。根据《贵州统计年鉴》资料,2011—2021年,全省粮食播种面积、水田种植面积总体呈减少的趋势,多年来,尽管水田种植面积在粮食播种面积中的份额有一定的波动,且粮食播种面积也有增长的势头,但水田播种情况仍不容乐观。从实际水稻播种面积来看,2017年达到历年稻田种植面积的最大值,与全省开展旱地改造水田政策的贯彻执行时间相吻合,而且在稻田种植面积与粮食作物种植面积的比例上,波动趋势与入库水田指标多少变动趋势相一致(图2),垦造水田的程度直接影响全省稻田的实际播种面积。

图2 2011—2021年粮食作物和稻谷播种面积情况(单位:千公顷,%)

2 垦造水田的现实困境及表象

2.1 现实困境

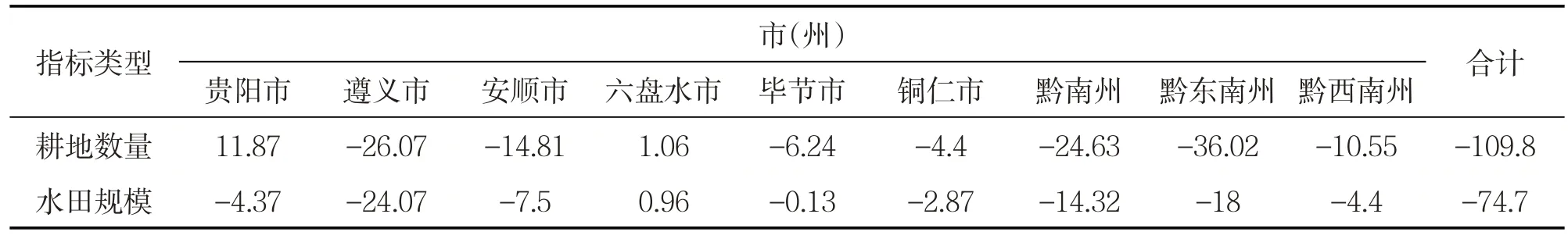

2019 年自然资源部开展全国储备补充耕地核查,根据2020年自然资源部办公厅反馈的储备补充耕地具体复核认定结果,贵州省涉及不实耕地数量指标19937.70 公顷,水田规模指标2012.07 公顷,分别占核查指标总数的45.78%、53.12%。2021 年部开展后续项目的复核补录工作,补录项目不予通过退回的项目中,涉及耕地数量指标3799.98公顷,水田规模指标2654.46公顷,分别占补录指标总数的32.34%、30.87%。随着自然资源部进一步加强补充耕地项目管理,严格新增耕地核实认定,截至2022年底,贵州省各地指标库出现负值(表1),水田规模指标欠账最大的市(州)为遵义市,占全省总量的32.22%。

表1 2022年贵州省剩余补充耕地指标情况表 单位:百公顷

2.2 外在表象

2.2.1 未处于良好的水田耕种状态

(1)垦造水田区域撂荒或林化。垦造水田区域与农村居民点存在一定的交通距离,零星分布,且与周边原有水田未连成片区。一方面,大量人员外出务工,农业劳动力紧缺,垦造水田区域不能得到有效耕种,另一方面,当地政府疏于宣传引导,农户未能获得一定的农业产出效益,生产积极性受挫,不愿意进行耕种水生作物,垦造水田区域管护不当,导致荒芜,杂草丛生,甚至林化,垦造水田区域未能正常耕种使用。

(2)垦造水田区域种植其他农作物。一是利用方向改变。由于农业产业结构调整,各地以市场为导向,有政府组织的,也有当地农户或企业自行安排的,主动对垦造水田区域实施非水生作物种植,如茶叶、药材、经济林、苗圃、果树等多品种农作物,受制于不同的利益主体、政府层级的不同部门主观意识的影响,垦造水田区域土地利用方向发生改变。二是种植类型改变。垦造水田区域,采取了一定的工程措施进行地块平整,格田修筑,配套有较为完善农田灌溉基础设施,如提灌站、沟渠(管道)、高位水池(调节水池)、拦水坝等,一方面,灌溉水源不稳定,或水量不足,达不到水田灌溉用水需求,同时,受干旱季节气候的影响,不能正常进行水田耕种,另一方面,因各地政策导向的差异,土地流转后,地块被租赁企业用于种植了旱作物或其他作物,如烤烟、早熟玉米、辣椒、芭蕉等。垦造水田区域用于种植旱季作物,种植类型发生改变。

2.2.2 不具备水田种植基本条件

一方面,垦造水田区域土质条件较差,重塑土体及土壤改良不满足水生作物种植及水田保水保肥条件,另一方面,垦造水田区域被非农建设占用或作为设施农用地使用等,毁坏水田种植的土壤条件,再一方面,垦造水田区域表土层破坏,如挖塘养鱼的、现场取土等,耕地属性丧失,以及用于种植破坏耕作层的植物,如草坪、移栽的树苗等,影响后续水田种植的生产功能。

3 垦造水田的实施途径

3.1 跟踪督促指导,实现指标“扭负转正”

3.1.1 恢复一部分欠账指标

坚持目标导向,处置好问题项目,恢复一部分欠账指标。垦造水田指标欠账既涉及补充指标不实问题,如将非水田地类或存量耕地认定为水田、对未实施土地整治工程的原有水田包装为垦造水田等;又涉及补充指标质量不高问题,如垦造水田质量低劣虚增产能、垦造水田区域位于生态保护红线范围内、25°以上陡坡等生态脆弱区等;还涉及管护利用不当问题,如垦造水田区“非农化”“非粮化”、闲置撂荒等。结合各地垦造水田问题类型,建立问题项目清单,实施台账化管理,跟踪督促指导。对台账项目逐一分析、分类处置、销号。对不实指标项目进行全面清理,质量不高项目采取补改结合,提升耕地质量,难以稳定利用区域,逐步有序退出,“非农化”“非粮化”区域有序推进复耕,闲置撂荒的区域,及时组织耕种,在严把耕地复核认定关口的基础上,尽最大努力恢复一部分新增耕地和水田指标,减少资源、资金的浪费,缓解占补平衡、占水田补水田的压力。

3.1.2 生产一部分新增指标

完成存量项目的整改。2022 年底,全省在耕地占补平衡动态监管系统中有2012 个项目处于休眠状态,待完善报备入库阶段的程序工作,涉及垦造水田指标1.22 万公顷。以尊重农民意愿及客观自然条件为前提,各地认真分析属地存量项目存在的问题症结,对症下药。对需要配套完善项目工程设施的,加快工程建设进度;对现状利用不符合入库条件的,及时组织力量抢耕抢种,抓紧举证备案;对未完成地类变更的,抓紧进行日常变更举证;对不符合现行政策要求的,及时清理出库。通过对存量项目的整改,完善项目备案流程,尽快生产一批新增指标,弥补垦造水田指标的亏欠。

加快新建项目的推进。根据补充耕地新增指标年度计划任务,加强县级统筹,一方面加快推进正在实施的项目,确保项目按设计完工;另一方面,及时组织实施一批新的补充耕地项目,同时,做好各类补充耕地项目的立项、选址、设计、实施、竣工验收、入库备案及后续补充耕地种植管护等工作。当年产生的补充耕地,对具备入库备案条件的,及时组织核定入库。

3.2 运用调查成果,科学谋划布局项目

3.2.1 运用调查成果

充分利用全国耕地后备资源调查评价、第三次全国土壤普查的成果,一方面,对耕地后备资源宜耕图斑纳入补充耕地项目或土地综合整治项目,确保有限的耕地后备资源得到充分利用,结合宜耕图斑区位与现有水田地块的距离远近、土壤质地、区域内可灌溉水资源分布及可利用情况,拟定垦造水田计划指标;另一方面,根据现有耕地(旱地)区域的基础条件,如地表坡度、土层厚度、土壤质地等因素,在维系地形地貌的整体连续性基础上,对有保障的灌溉水源区域,加大工程投入,完善配套水利基础设施,进行提质改造,旱地改造水田,增加水田规模数量。

3.2.2 科学谋划项目

立足当前及“十四五”发展需求,以补定占,各地统筹自然资源、能源、交通、水利等部门,集中谋划一批满足辖区重大建设项目及城镇建设用地占补平衡需求的补充耕地项目,并根据资源禀赋差异、经济社会发展,按年度编制补充耕地项目实施计划。鼓励耕地后备资源匮乏地区与耕地后备资源丰富地区开展补充耕地项目合作,确保补充耕地数量不减少、质量不降低。允许各地结合农业结构调整将符合条件的园地、灌木林恢复为耕地,新增耕地可用于占补平衡。

3.3 筹集纾困资金,规范项目组织实施

为尽快摆脱全省新增耕地指标欠账困境,减轻地方财政压力,多渠道组织筹集项目纾困资金,制定纾困资金使用、归还方案,市(州)根据辖区补充耕地项目推进情况进行资金拨付。按照“资金跟着项目走”的要求,盯紧项目实施、验收、入库等关键节点,确保相关资金足额用于耕地指标生产支出,充分发挥资金效益。各地依据补充耕地项目现行有关规定,加强补充耕地立项管理,确保项目的合法性、合规性;严格按照项目设计组织施工,确保项目建设质量;严格执行项目变更、验收及新增耕地核定、地类变更等程序,确保新增耕地、新增水田指标的真实性、有效性。

3.4 完善制度建设,加强后续利用管护

建立健全补充耕地后续管护制度,各地将补充的新增耕地、新增水田地块实行特殊管护,制定合理可行的补充耕地管护费用标准,严格落实管护资金、管护责任和管护期限,管护期限原则上与国土空间规划期末一致。补充耕地后续管护资金纳入项目建设成本,在项目竣工验收后,由项目实施单位与属地县级人民政府签订后续管护责任书,落实具体责任人,并按管护费用标准将管护资金一次性缴纳县级人民政府专户。对交付使用的新增耕地,形成一定的巡查管护制度,对新增耕地实施常态化管护,确保新增耕地按相应耕地地类可长期稳定利用,避免“非农化”“非粮化”,垦造的水田旱作化。