在极限中寻求突破

——郭文景《炫》音乐创作手法分析

王 泽

(首都师范大学,北京 100000)

打击乐三重奏《炫》是作曲家郭文景受海牙打击乐团所委约为六面京锣所创作的一部室内乐作品。从这一作品简单的介绍就能体会到一个有趣的信息:一部受海外乐团所委约的作品,作曲家却选择了非常具中国传统特色的打击乐——京锣。作曲家选择乐器的目的是什么?又是如何利用如此简单的单一类型乐器来创作出精彩的音乐?在当代,打击乐作品所用乐器数量越来越多的趋势下,作曲家却反其道而行之,仅使用六面京锣这样简单的乐器来创作,又是意欲何为呢?带着这些疑问,我们力图通过对《炫》的分析来寻求答案。

《炫》中不仅有让人眼前一亮的创新手法和创新思维,还有着对中、西方音乐传统的传承。一方面通过大量的现代音乐创作手法塑造出类似我国传统民间打击乐即兴演奏般的效果,另一方面在作品中也体现了许多源自西方的专业音乐的思维方式。

一、多样化的音响形态与音乐陈述方式

《炫》是一部非常追求音色变化的作品。作曲家通过创新开发出不同的演奏法在六面尺寸不同的京锣中创造出了丰富的音响,利用音色间的差异、发展、连接来形成一种看似松散,却具有很强逻辑性的作品。

作品的整体控制力在于同质乐器音色发展中的变化与统一。其中局部的动力大多借助于核心素材的发展与新旧音色的对比等手法。从音乐陈述的手法以及音响布局来看,这部作品可分为五个大部分,全曲以第三部分为对称轴构成镜像结构。

以下是对全曲五个部分音乐特征的概要分析:

(一)第一部分:散板化声腔式的音乐表述(1—5)

作品一开始,速度要求是八分音符每分钟220-245之间,并且作曲家注明“如风般的”。音乐通过锣面掩音位置的不同与敲击位置的变化连续演奏的十六分音符,这是第一部分的主体材料。“掩音”是指用槌击打锣面的同时用手按住锣面。单一化的单声部音乐陈述,既体现了中国传统音乐中的单声思维,也符合音色“微变化”这一表达需求。

所谓“微变化”,笔者认为是一种通过细微的手法使音响产生一种音响渐变的过程,在这一过程中追求的是声音变化过程的体现,而不是直接追求变化前后的对比。

谱例1:

谱例2:

谱例3:

如谱例所示,这一部分的记谱分为两行,上行表示掩音位置与手法,下行表示打击位置。谱例1敲击位置都是位于锣脐中心与其边缘中间处,但通过掩音位置从边缘到中心的变化,让音高逐渐变高。谱例2通过掩音手指压力的变化,产生了一种类似滑音的效果。谱例3是掩音压力变化的同时,掩音位置由中心向外,击打位置逐渐向边缘再回到中心,击打力度渐强再减弱,这四种变化手法共同使用。

从记谱来看在第一段中连续出现的十六分音符,初看上去是一种“点状”的节奏型,但作曲家在这里运用连续、快速、等长的音符实际上是塑造了一种细节随时变化的“声腔”音响。音乐所追求的并非绝对精准的音高变化,而是随时间变化而产生连续渐变的过程。这一线条持续了17小节,没有呈现有规律的节奏组合材料,而是通过音色的“微变化”来形成一个有起伏的长线条,在情绪上产生张弛之感。

谱例4:

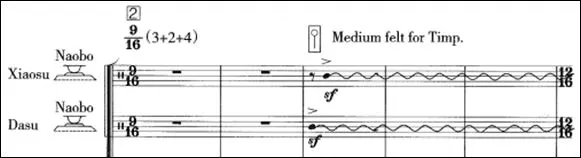

如谱例4,在第20小节处,作曲家用两支铙钹分别置于“小苏”“大苏”两面京锣之上,通过敲击后任声音自由衰减,制造出了一种类似于“嘶鸣”般的音色。这一声音材料在作品中效果十分与众不同,两次恰到好处的使用具有一定的标志性作用。

(二)主题核心材料展开与音响对比化的发展(6-22)

在这一部分开始速度为Vivace。作曲家用“小苏”与“大苏”构成了近似大三度音高f1——a1的音响,并用四个四分音符加两个十六分音符构成这一部分的核心节奏型。该节奏型及类似三度音响成为这一部分音乐的发展的核心材料,与第一部分形成了比较鲜明的对比。

这一部分是整个作品规模最大的部分,可再划分为五个更小的段落,这五个段落既存在内在的关联性,也明确展示了音乐材料的对比和发展手法。

开始阶段出现了核心材料,八分音符与十六分音符构成的节奏型,呈现出近似大三度的音响。

第二段(63小节——85小节),依然有源自核心变化而来十六分音符和八分音符的节奏型,但派生出了连续十六分音符等新的节奏组合。在这一段中,作曲家利用三面京锣创造出了类似“大三和弦”的音响,并多次用不同材质的槌来制造音色对比。

从第63小节可以看出音乐两次反复时不仅有大三度,还新加入了近似小三度的音响,构成非常接近大三和弦的音响(f-a-c),并且用软、硬材质不同的槌交替演奏的手法来产生鲜明的音色对比。

第三小段中核心节奏型继续再次出现,作曲家在这段采用了音色叠加的手法。

在“小苏”“大苏”共同构成的材料中通过使用软槌以及击打锣面的不同部位制造出与主题有明显差异的音色。在第85小节中的第二小节与第一小节形成了一种音色上的倒影关系。

第四小段中,作曲家在保持三度音响材料的基础上进行节奏上的变化,减少了一个十六分音符。在纵向上,这一段整体追求六面锣相互融合的音色,而在横向发展过程中,依然用软、硬槌交替来产生音色对比,但采用硬槌产生对比的部分比起前面大幅减少。

最后一段开始是第一段核心材料的逆行,但通过连续的运用在形态上与第一段十分接近,作曲家以这种方式在听觉中创造出了再现。这一段在保持核心节奏的同时通过新的演奏手法又产生出新的音色来制造对比。六面京锣分为三个声部,相互之间大量运用模仿的手法,使音乐产生出一种连绵不断且层层递进的动力。

从音乐材料的组织方式来看,第二大部分整体具有回旋曲式的结构特点。

(三)第三部分:音色的持续发展(23—33)

在这一部分中,不仅作曲家沿用了前面的音色,而且加快了音色更迭的步伐,是一个不断“创新”的过程。根据音色和速度的变化,以及核心材料的发展,这部分大致可分为三个段落。

第一段开始处的“嘶鸣”声在20小节处曾出现过,是非常具有辨识度的音响。在这一段中作曲家通过改变锣的放置方式,用金属刷等手法来创造出新的音色。在排练号25处出现了这一大部分的核心材料。这一材料在三面锣上呈现,核心节奏型由切分节奏、四分音符、八分音符、十六分音符构成,几乎涵盖了这部作品中的主要节奏型,整个两小节的主题呈现出一种“缓—急—缓”的律动过程。

第二段的节奏核心材料由第一段变化而来,保留了八分音符和切分节奏。在这一段中作曲家采用了不同音色的固定节奏型进行循环叠加。硬槌击低虎2边的音色构成第一层音色节奏型,低虎2的锣脐与锣边之间构成第二音色节奏组合,软槌击打锣中心构成了第三层。

第三段是在前两段素材综合的基础上继续发展,即保持固定音型的进行继续出现新的音色,如在排练号30处抬起锣的一边,用金属片刮奏,用槌敲击后止音等,并且在231小节引入“小苏”“大苏”构成近似a—f的音响。

(四)第四部分:呼应第二大部分并简化(34—40)

这一段的主题节奏型来自第二大部分,并且同样是在不同的锣上制造出大、小三度的音响。这一部分依然不断通过演奏法来创造出新音色,如第256小节-230小节开始的用槌敲击另一鼓槌的奏法,音色叠加等等。相较于前几个部分这一部分是一个简化的过程,具体表现在材料呈现的过程不断缩短,手法也更加简练。如单一的三度音响只用了7小节来呈现,之后音色叠加更短暂,仅有3小节叠入硬槌音色层后马上进入纯节奏组合,再之后立刻进入节奏组合加三度音响呈现阶段。

(五)第五部分:综合变化再现(41—51)

从排练号41到结束,作品进入再现部。音乐在这一部分与开头相比有着比较显著的变化,作曲家仅保留了十六分音符的核心材料,但在表述手法上保持了发展,从听觉上产生了一种既有延续性又有新意的感觉。

这一部分开始的连续十六分音符采用不同尺寸的京锣两两叠加,节奏组合以“2+3”为核心进行变化发展。与第一部分通过“掩音”变化与敲击位置改变所产生的单线条“微变化”相比,再现部分的变化主要来源于不同锣面声音叠加后的改变以及“2+3”节奏的不断变化。这种变化可以看作是十六分音符持续中的另一种“微变化”手法,与开头相比呈现出更加立体也更加丰富的听感。

从排练号44开始,作品呈现十六分音符与三十二分音符的节奏组合,这是第二大部分核心节奏材料加快一倍的变化。从三度音响的沿用,各音色层次间的模仿、倒影手法以及整个再现部前后硬槌、软槌音色的对比来看,这一部分是几乎前面所有部分材料的综合再现。这一部分结构规模的扩大,整体节奏律动加快以及音乐层次的加密也使得这部分成为整部作品高潮。

音色、节奏型不断转换交替的结构特征与标题《炫》所表现出来的作曲家的意图十分吻合。作品中没有哪一种音色具有独一无二的统治地位,也没有任何一种节奏型始终不变,不同节奏型和不同音色轮流相互配合,节奏型的呈现好比戏剧舞台当中的场景转换,音色的变化相当于演员们的表演,两种因素来共呈现一个完整的作品。整个作品的结构划分主要依靠于音色材料与节奏模式的变化发展,这一特点让作品体现出了中国传统民间打击乐中的“自由”“即兴”般的特征,恰到好处地体现了“形散神不散”。

二、非音高材料的多声部构建

在这部打击乐作品中,虽然作曲家使用了六面京锣,但并不能简单地以锣面大小分为六个声部,而是以线条化音色组合的方式来构建多声部音乐,从而强调音色分组的表现及其对位化的结合,并且能够突出声部间音色差异所造成的听觉效果。

(一)一件乐器创造不同声部

在同一面锣上,通过演奏手法不同来制造不同音色,从而产生不同声部。虽然都在“小苏”上演奏,但利用鼓槌的不同以及演奏位置的不同形成了非常明显的两种音色。小鼓槌尾和软硬适中缠白带槌造成一种偏硬的清脆声音与偏朦胧的声音对比,而接近中心和接近边缘的演奏位置不同也造成了音色、音高的差异,能明显感受到这是两个声部同时在进行。

(二)乐器之间的声部组合

作曲家在作品中经常会先在不同乐器上制造出音色差异,再通过模仿的手法让不同音色或不同音色组合相互追逐、叠加,形成不同的音色层。

谱例当中11处中虎与低虎2上的用软毡包软芯槌所奏出的“软音色”节奏型与小苏、大苏上的小鼓槌尾奏出的“硬音色”节奏型形成了相差八分音符的模仿,制造出三个声部。而之后一小节,低虎2加入了软橡皮包槌演奏的十六分音符,这为原本的软音色组合加入了“硬音色”,中虎、低虎2构成的软硬音色组合与小苏、大苏的软硬音色组合构成了两种音色组合之间的模仿。

谱例5:

(三)相似音色音高差

在不同的乐器上用相似的音色但明显不同的音高差异来制造一种纵横变化。

谱例6:

在此处开始,所有演奏者都用定音鼓中硬度毡包槌,尽量追求音色上的接近。每一位演奏家演奏固定的音高组合,第一位演奏家用小苏、大苏、高虎所构成的三十二分音符的三个固定音高四音组,第二位演奏家用高虎、低虎1、中虎,第三位演奏家用大苏、中虎、低虎2。通过音高、节奏型的固定以及只在四音组合中变化音高顺序就形成了每位演奏家特有的音高模式,在持续的演奏中就会通过音高差异来形成每四音一组的组合。

三、结语

通过对于《炫》的分析可以看出中国当代作曲家在面向世界的同时,以中国传统文化为根基来立意,进而以个性化的音乐语言与写作手段进行创作。这种音乐表达方式的取向既是作曲家在更深程度上追求本土音乐文化的努力,同时也是借此音乐表现来融入世界舞台,充分展示个性化创作的途径。它不仅体现了创作行为背后作曲家的价值观、思维方式等,也包含着其民族情怀和地域观念。创新是当代音乐创作的核心,而传统作为文化根基对于作曲家的影响是无处不在。当代音乐创作中,传承意味着作曲家通过自己的理解和个性化的音乐语言把传统演绎成为当代,其实在这一过程中作曲家自身已成为传统的一部分。