不同尺度下水-能-碳系统空间关联关系分析

郑靖伟, 孙才志

(1.辽宁师范大学 地理科学学院,辽宁 大连 116029;2.辽宁师范大学 海洋经济与可持续发展研究中心,辽宁 大连 116029)

随着全球气候变化和资源短缺压力的影响,各个国家不断加强节水、节能和减排的力度,制定合理的政策和措施。水资源、能源和碳排放伴随着区域间的贸易联系而不断流动,同时三种要素之间也存在一定的关联关系,例如:各种能源在开发和利用的过程中需要消耗大量的水资源,并排放一定的温室气体,其中水资源的开采、运输和处理等过程,需要能源作为动力支撑,同时排放一定的温室气体。在调整水资源政策以满足消费需求变化和应对气候变化等方面的过程中,增加能源收入[1],从而增加温室气体的排放。因此,厘清“资源-环境-经济”系统协调下水资源消耗、能源消耗和碳排放之间的交互机制,探讨三者的空间转移规律和产业关联效应,以及水-能-碳的关联关系变化,对应对气候变化和推进绿色可持续发展进程具有重要借鉴意义。

尽管我们对水资源、能源和碳排放管理已经取得了一定的成就,但是对于资源要素之间的协同管理仍然有所欠缺,而这三者的协同管理对环境、经济和社会的稳定发展具有重要的影响。现有研究中,对水资源、能源和碳排放协同研究大多集中在其中两种或三种要素之间。在两种要素的关联研究中,水-能关系的研究较为广泛。关伟等[2]研究了五种能源水足迹的时空演化特征,以及与水资源的空间匹配状况。王凤初等[3]、张戴炜[4]运用耦合协调度模型,分析了虚拟水和能源的耦合协调水平。ACKERMAN F等[5]提出四种假设来解决水-能关系所引发的相关资源问题。LEE M等[6]讨论了能源使用和温室气体排放对城市现有水资源系统的影响,描述了水风险对水-能关系的影响。徐佩琦[7]、曾萌等[8]对水资源开发利用过程的能源和能源生产过程中的水资源消耗量进行了定量分析。除水-能关系以外,还有少量关于水-碳关系和能-碳关系的研究:王小辣等[9]建立并验证了珠江流域水-碳耦合模拟模型;FANG D L等[10]识别了各个经济部门的水资源消耗和CO2排放,以及供应链中碳足迹的具体路径;JIA L等[11]探索作物生产对水资源利用和温室气体排放的影响;IVANOVA D等[12]首次研究了欧盟各个国家家庭规模的差异对减少能源使用和温室气体排放的影响。

水-能-碳关系的研究逐渐丰富,但现有的研究多为少数区域或产业、少量研究区域间因产业关联造成的资源要素流动情况。冯梦雨[13]、赵荣钦等[14]、VENKATESH G等[15]、GU Y等[16]和余娇等[17]分别探讨了快速城市化、城市水系统、城市供水、城市污水处理等对水-能-碳关联关系的影响,分析了其与环境和气候变化之间的相互作用。陆瑶等[18]、余锦如等[19]、WANG X C等[20~21]和LIANG M S等[22]对不同空间尺度的水-能-碳关联关系进行了评估。杜景新等[23]基于“水-能”关联关系对河南省48 个典型村庄不同作物灌溉过程的碳排放进行了核算。田沛佩[24]基于MRIO模型对中国各个省份的水-能-碳耦合关系进行定量分析。GHENAI C[25]、LI H等[26]和WANG X C等[27]分别对水-能-碳的关联关系进行了详细的综述,为促进社会经济系统的可持续性发展具有重要的意义。ALGHAMDI A等[28]和LI R S等[29]分别测算了校园尺度的水、能源和碳的流量,分析水-能-碳的空间格局和空间关联特征。随着对电力需求的不断增加,电力系统的水资源消耗量和碳排放量始终较大,YANG S J等[30]和HAIDER N等[31]分别探讨了中国和中巴经济走廊电力系统的水-能-碳关联关系,并根据不同情景条件来制定相应的政策措施。TRUBETSKAYA A等[32]和PLATIS D P等[33]分别核算了工业和农业水-能-碳总量以及关联关系。

综上所述,近几年关于水-能-碳的研究大多集中在基于最终消费所产生的水、能消耗量和碳排放量以及其间的关联关系,且研究尺度大多集中在某一区域或产业,较少有研究在不同空间和时间尺度下具体分析水-能-碳的消耗情况和相互作用关系,探讨由于产业关联造成的水资源、能源和碳排放的空间关联格局和重要产业链接路径,区分“生产者”和“消费者”在贸易往来中所承担的责任。因此,本文以中国的30个省份为研究区域,采用多区域投入产出模型,从本地、省际和国际三个空间尺度,研究本地、省际流动和国际进出口所产生的水和能消耗情况和与碳排放的关联关系。通过产业关联效应强度和链接路径流量变化情况,分析三种要素影响较大的重点产业,识别水资源压力、能源压力和碳排放压力的主要区域和产业,并通过相关产业的水资源、能源和碳排放强度的关系,进一步分析水-能-碳的关联关系,为制定节水、节能、减排以及水-能-碳协同管理政策和措施提供一定的理论支撑。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

1.1.1 农业绿水资源

由于绿水资源在农作物生长过程中发挥了较大作用,为了能更加准确地体现农业耗水量,在农业蓝水资源的基础上,加入了农作物和农畜产品绿水资源消耗量。中国30个省份(不包括西藏、香港、澳门和台湾)的农作物绿水资源消耗量根据彭曼公式计算得出,由于缺乏各个省份部分农畜产品的详细数据,因此本文只计算牛、羊和奶类的绿水资源消耗量,具体的计算过程[21]已在以往的研究成果[34]中详细说明,不再做过多的描述。

1.1.2 多区域投入产出模型

运用多区域投入产出模型,从本地、省际和国际三个尺度上研究中国水、能、碳三者的关联,如图1所示。

图1 三尺度多区域投入产出分析

三个尺度投入产出表的构建过程见文献[35],多区域投入产出模型的具体计算如下:

直接消耗系数:

(1)

(2)

直接消耗系数矩阵为:

(3)

(4)

完全消耗系数:

δ=∑σ[I-A]-1。

(5)

式中:δ是区域完全水资源和能源消耗、碳排放系数矩阵;I是单位矩阵。

最终资源消耗量:

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1.2 数据来源

多区域投入产出模型数据可分为三大类。第一类为投入产出表。本文2002年、2007年和2012年多区域投入产出表来源于国家统计局,2017年多区域投入产出表来源于文献[36],世界多区域投入产出表来源于EXIOBASE数据库,对以上数据进行合并,各部门名称及其代码见表1。第二类为各个区域和产业的直接用水数据,30个省份农业蓝水资源、工业和服务业数据来源于《中国水资源公报》,农作物绿水资源所需要的数据来自中国气象数据网(http://data.cma.cn/),世界各国各产业直接用水数据来源于EXIOBASE数据库。第三类为各个区域和产业的直接能源消耗数据,30个省份的42个产业碳排放数据来源于中国碳核算数据库,世界各国的能源消耗数据来源于EXIOBASE数据库。

表1 各产业及其代码

2 结果分析

2.1 各省份水足迹、能源足迹与碳足迹贸易

中国30个省份水足迹贸易情况如图2所示。绝大部分省份当地的水足迹占比最大,流入、流出和出口水足迹总量分别下降了48.24%、58.82%和45.77%,进口水足迹量逐渐增大,从433.81 亿m3增长到1 888.81 亿m3。流入、出口和进口水足迹较高的省份主要集中在中国东部地区,流出水足迹较高的省份大多分布在中国中部地区,少数分布在中国东部和西部地区。净流入和净进口数值较高的省份主要分布在中国东部地区,到研究末期,几乎所有省份均为净进口地区,净流出和净出口省份在中国中部和西部地区分布较多,表明中国水资源空间转移的重心始终分布在东部地区,通过产业关联效应,从其他地区调入大量的水资源。尽管省际产业链接路径的流量大幅度缩减,但进口水足迹量呈直线上升趋势,少数省份的进口水足迹量要高于国内其他省份流入水足迹量,而中国水资源分布东多西少,现有的空间转移格局仍然不利于改善中国水资源空间分布不均衡的现象。同时,中国水足迹贸易结构已经发生了很大的转变,省际水足迹贸易不断缩减,中国从水资源净出口国转变为净进口国。通过进口高耗水产品,特别是产业01和06(这两个产业并不是进口总值最高的产业,却是进口水足迹较高的产业),在一定程度上缓解了中国水资源短缺的现状,减缓了中国中部和西部地区的部分水资源压力同时,可能会加重部分国家的水资源压力,加强了中国对其他国家水资源的依赖程度。

图2 2002—2017年中国30个省份水足迹贸易

中国能源足迹贸易结构均有不同程度的变化态势,如图3所示。绝大多数省份当地能源足迹占比最大,且均有不同程度的增长,各省区流入与流出能源足迹在2007年大幅下降,之后保持稳定增长趋势,但占比始终最小。出口和进口能源足迹总量均呈先上升后下降的趋势,但始终保持较高数值。能源足迹数值流入与流出较高的省份始终集中在经济规模较大或者能源密集型产业较多的东部或中部地区,能源足迹数值流入较高的省份如:北京、天津、上海、江苏、广东等地;流出能源足迹数值较高的地区如:河北、山西、内蒙古、辽宁、广东等地。进出口能源足迹较高的省份大多集中在经济规模较大且交通便利的东部沿海地区,如:上海、江苏、浙江、广东、山东等。研究期间,能源足迹净流入省份不断增加,且主要集中在东部地区,到研究末期,所有省份均为能源净进口地区,且数值较高的省份主要集中在东部地区,表明中国能源贸易空间转移的重心主要分布在东部地区,特别是与其他国家的产业贸易区。

图3 2002—2017年中国30个省份能源足迹贸易

尽管中部和西部能源足迹的贸易总量在不断增长,各省份的省际产业关联路径流量的差异不断缩减,但较高的进口能源足迹不利于中国能源空间均衡发展趋势,也不利于中国乃至全球节能减排目标的推进。因此,在保障能源安全的前提下,仍需继续完善能源交易体系和制度,加快推进产业结构升级。

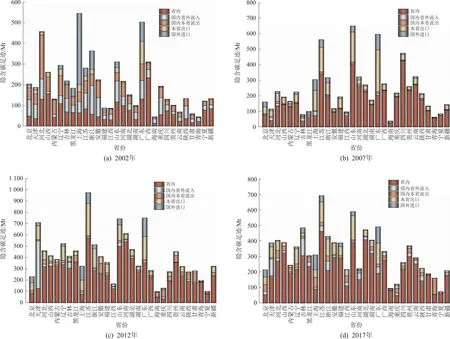

图4显示了碳足迹贸易的构成变化情况。绝大部分省份的当地和出口碳足迹量大致呈增长趋势,流入、流出和进口碳足迹量均有不同程度减少。流入碳足迹数值较高的省份主要集聚在东部地区,特别是天津、上海、江苏、山东、河北等地,流出碳足迹较高的省份主要聚集在中国中部地区与东部地区少数省份,特别是河北、山西、内蒙古、江苏等。出口和进口碳足迹较多的省份主要聚集在东部地区,如广东、江苏、上海、浙江、山东等。碳足迹净流入省份较少,高数值主要分布在中部地区与东部地区少数省份。几乎所有省份均是碳足迹净出口地区,且东部沿海地区绝大多数省份的数值较大,说明中国碳排放空间转移的重心位于东部地区,出口碳足迹在一定程度上加大了碳排放空间分布的不均衡性,并且,中国从碳排放净进口国,转变为碳排放净出口国,承担了世界其他国家的部分碳排放量,从而加重了中国碳排放的压力。

图4 2002—2017年中国30个省份碳足迹贸易

2.2 中国30个省份水-能-碳系统关联

为了更深入地厘清“资源-环境-经济”系统协调下水资源消耗、能源消耗和碳排放之间的交互机制,找寻三种要素协同管理的方向和措施,本文参照以往的研究成果,通过计算水资源、能源生产部门单位产出消耗的能源、水资源、碳排放,分析水-能-碳系统关联关系。选取产业27(水的生产和供应业)分析水生产部门单位产出的能源足迹和碳足迹,选取产业02(煤炭采选业)、03(石油和天然气开采业、11(石油、炼焦产品和核燃料加工业)、25(电力、热力的生产和供应业)、26(燃气生产和供应业)等能源相关产业,分析能源产业单位产出的水足迹和碳足迹。

2.2.1 水生产部门的能源消费

水生产部门完全能源消耗量(能源足迹)如图5所示。各个省份产业27的每万元产出能源足迹仅在2002年数值较高,之后始终保持稳定的低水平状态,但能源足迹较高的省份在研究期间有所差异,2002年依次为青海(78.72 GJ/万元)、甘肃(38.98 GJ/万元)、新疆(17.48 GJ/万元),2007年依次为内蒙古(0.65 GJ/万元)、河南(0.44 GJ/万元)、海南(0.43 GJ/万元),2012年依次为吉林(1.18 GJ/万元)、天津(0.94 GJ/万元)、广东(0.53 GJ/万元),2017年依次为广东(3.40 GJ/万元)、上海(3.01 GJ/万元)、陕西(2.70 GJ/万元)。产业27与其他省份的产业关联强效应主要集中在产业2、产业12~14、产业25、产业27~29,特别是产业27和29,通过生产链的不同层级增加了产业27的能源消耗总量。绝大多数省份的产业27与其他产业关联存在普遍的弱效应,甚至存在较多省份的产业27与其他省份产业没有任何关联效应。强效应更多地集中在省内各个产业间,少数集中在个别省份间产业关联路径上,特别是到2017年,这种关联效应更加明显,如广东-上海(产业27~31、33~40)、浙江(产业27、28、31)、河南(产业1~21、25、26、28~42)、陕西-江苏(产业1~42)、吉林-江苏(产业2~42)、山东-上海(产业12、27、28、30、31)、江苏(产业6~10、12~21、25、27~31、33~42)等。尽管产业链接路径流量有所减少,但生产链的中下游省份多为经济规模和需求量较大的东部地区,生产和消费需求的变化会通过链接路径反馈到上游省份,影响这些省份产业27的能源消耗总量。

图5 2002—2017年中国30个省份水的生产和供应业能源足迹

由图5可知,2002年青海的能源足迹最高,且之后下降幅度较大,主要原因在于,2002年青海的水生产产业具有相对较高的总产出,虽然直接能源消耗系数相对较小,但完全耗能系数在研究期间最大,因此该产业的间接消耗较大,从而造成单位产出的能源足迹较大。从整体来看,中国各个省份水生产产业每万元产出的完全能源消耗强度较低,说明各个省份水生产产业的完全用能效率较高,在经济总产值不断增长的同时,水资源在省际产业关联路径上流量不断减少,与水资源生产相关的耗能量也随之减少。但到研究末期,所有省份产业27每万元产出能源足迹呈小幅度上升趋势,直接能源消耗强度也有所上升,且直接能源消耗强度远高于完全能源消耗强度,这不仅与本地的消费需求有关,生产技术条件和贸易结构也在一定程度上促进了生产能源消耗。因此,各省份应根据生产和消费需求,制定合理的政策和措施,促进水生产部门的节能发展。

2.2.2 水生产部门的碳排放

图6为2002—2017年水生产产业的完全碳排放量(碳足迹)的变化情况。

图6 2002—2017年中国30个省份水的生产和供应业碳足迹

与能源消耗相似,绝大多数省份的产业27每万元产出碳足迹仅在2002年数值相对较高,之后保持稳定的较小数值,并且在研究末期呈小幅度上升趋势,但碳足迹较高的省份与能源足迹有所差异。2002年依次为宁夏(6.67 t/万元)、青海(5.50 t/万元)、海南(5.54 t/万元),2007年依次为山西(0.03 t/万元)、辽宁(0.02 t/万元)、四川(0.02 t/万元),2012年依次为吉林(0.17 t/万元)、甘肃(0.13 t/万元)、广东(0.13 t/万元),2017年依次为甘肃(5.38 t/万元)、新疆(3.21 t/万元)、陕西(3.15 t/万元)。碳排放总量的变化与能源类型、消耗总量和利用率有密切的关系,能源消费结构不断发生变化,传统能源使用占比从75.81%下降到64.27%,在一定程度上减少了碳排放总量,而产业27的完全能源消耗量呈稳定的低水平状态,产业27碳排放的关联产业与能源关联产业相同,产业关联强效应主要集中于产业2、产业12~14、产业25、产业27~29。综上来看,中国绝大多数省份生产万元水资源的完全碳排放强度相对较低,说明绝大多数省份完全用能效率较高,特别是东部地区,除此之外,少数省份的完全碳排放效率在研究末期呈现出下降的趋势,如天津、吉林、上海、陕西、甘肃等。因此,需要结合各个省份的实际情况,找出水生产产业完全碳排放强度上升的具体原因,同时需继续向绿色低碳转型,增加低碳能源的使用占比。

2.2.3 能源生产产业的水资源消耗

研究期间,五个能源生产部门每万元产出的完全用水量(水足迹)呈动态变化趋势,如图7所示。整体上,绝大多数省份产业02、03、11的水足迹总量呈直线下降趋势,产业25和26呈波动下降,五个产业之间完全用水强度差值在2017年达到最小。2002年,几乎所有省份的产业02、03、11、25每万元产出的水足迹总量远高于产业26,特别是产业25,如宁夏(4 168.69 m3/万元)、安徽(2 985.68 m3/万元)、河南(2 290.46 m3/万元),产业26数值较高的省份依次为吉林(54.01 m3/万元)、福建(44.73 m3/万元)、江西(38.39 m3/万元)。2007年,产业02、03、25的水足迹量较小,产业11和26的水足迹数值较大,安徽(926.31 m3/万元)、云南(891.90 m3/万元)、广西(813.84 m3/万元)为产业26的水足迹数值较高的省份,江西(225.35 m3/万元)、宁夏(194.05 m3/万元)、陕西(141.35 m3/万元)为产业02水足迹数值较高的省份。2012年,产业02、03、11、26的水足迹数值大幅度下降,并且绝大多数省份产业02的单位产出水足迹量最小,几乎所有省份产业25的水足迹数值大幅度上升,数值远超过2002年最高数值,如贵州(6 710.71 m3/万元)、安徽(5 807.21 m3/万元)、湖南(5 745.96 m3/万元),与水足迹最小值产业之间的差值达到最大,产业02的水足迹数值较高的省份依次为青海(52.91 m3/万元)、北京(49.31 m3/万元)、黑龙江(44.31 m3/万元)。2017年,五个能源生产部门的水足迹数值达到最小值,几乎所有省份产业25数值最大,产业02的水足迹数值最小,两者之间的差值在研究期间达到最小值,陕西(73.16 m3/万元)、广西(70.31 m3/万元)、湖南(61.29 m3/万元)为产业25的水足迹数值最高的省份,宁夏(11.47 m3/万元)、山西(2.85 m3/万元)和云南(2.10 m3/万元)为产业02的水足迹数值最高的省份。

图7 2002—2017年中国30个省份能源生产部门水足迹

综上可知,能源生产产业每万元产出完全用水量最高的产业几乎均是产业25,主要原因在于:①电力和热力生产与供应业需要水资源作为其生产过程的一部分原料,造成产业25有较多的水资源投入。②产业25与各个产业之间通过生产链的链接路径,存在普遍的产业关联效应,强效应主要集中在产业02~06、12~14、25、28~31之间,特别是东部和中部地区的绝大部分省份,产业25与各个产业之间均存在较强的产业关联效应,通过生产链增加了产业25的生产耗水量。各个省份产业02和11与其他省份的绝大多数产业之间也存在普遍且较强的产业关联效应,产业02通过链接路径将大量的水资源流向产业02、11~14、25、28,产业11的强效应主要集中在产业11~14、28~30。产业03和26的产业关联效应最弱,且多集中在少数省份内,从而造成两者的用水量也较小。

2.2.4 能源生产部门的碳排放

能源生产部门每万元产出完全碳排放量(碳足迹)呈波动的变化趋势,如图8所示。

图8 2002—2017年中国30个省份能源生产部门碳足迹

从整体来看,5个能源生产部门在研究期间碳排放呈下降的趋势,到2017年达到最小值,各产业之间的碳排放量差值逐渐缩减。从产业层面来看,不同区域和产业的能源需求量、使用结构、利用效率等不同,造成区域和产业的碳排放总量与强度有明显差异性。研究期间,产业25始终是绝大多数省份单位产出碳足迹最高的能源部门,并且呈波动变化趋势,数值较高的省份分别为2002年的河北(652.16 t/万元)、山西(567.51 t/万元)和河南(294.36 t/万元),2007年的四川(0.12 t/万元)、重庆(0.09 t/万元)和新疆(0.09 t/万元),2012年的青海(225.24 t/万元)、贵州(116.60 t/万元)和云南(110.89 t/万元),2017年的山西(19.13 t/万元)、海南(13.07 t/万元)和新疆(6.31 t/万元)。其余四个产业始终保持着较低的碳排放数值,产业26仅在2002年为碳足迹数量最小的产业,数值较高的省份分别为宁夏(38.96 t/万元)、海南(1.96 t/万元)和山西(0.74 t/万元)。2007年、2012年和2017年为产业03碳足迹数值最低的年份,数值较高的省份依次为:2007年的湖北(0.07 t/万元)、青海(0.04 t/万元)和江苏(0.03 t/万元),2012年的江苏(5.13 t/万元)、北京(1.59 t/万元)和宁夏(1.50 t/万元),2017年的新疆(5.36 t/万元)、青海(2.29 t/万元)和北京(1.08 t/万元)。综上来看,尽管完全碳排放量最低与最高的部门之间的完全碳排放存在一定差距,但完全碳排放最高的数值不断下降,且与完全碳排放最低部门的数据的差值大幅度缩小,说明中国不断针对性的解决能源生产部门的碳排放问题,并取得了很大的进展。

2.3 中国水-能-碳系统协同发展

水资源、能源和碳排放的协同管理对促进区域可持续发展具有重要意义,节约水资源可以缓解用水压力,减少因过度开采水源而造成一系列的环境和气候问题,节约能源可以减少二氧化碳等温室气体的排放,有利于碳达峰和碳中和的实现,缓解全球气候变化所产生的一系列问题,社会经济也不断朝着更安全、更绿色、可持续性和高质量发展。

根据上述分析可知,节水、节能和减排已经取得了一定的进展,三种要素的直接和完全消耗总量均有不同程度的减少,利用效率不断提升,并且节水政策实施的过程中并没有造成能源消耗和碳排放量的剧增,在低碳发展和绿色转型的背景下,能源结构转型的过程中也没有导致水资源消耗和碳排放量的剧增。除了上述的水生产产业和能源生产部门之外,其他产业的水资源消耗强度、能源消耗强度和碳排放强度也需格外注意,如产业01直接和完全水资源消耗强度始终最大,能源消耗和碳排放强度虽然不是最大的,但始终保持较高的数值,加之产业01的产业关联效应较强,中游和下游各产业对产业01的反馈作用,在很大程度上影响产业01的各种资源要素消耗变化;其次为产业06、12、25,三种资源要素消耗高于大部分产业。少数产业虽然耗水量较少,但是能源消耗强度和碳排放强度较高,如产业04、05、30。因此,对于不同地区不同产业的节水、节能和减排政策应该不断根据实际情况做出及时调整和更新,在当下转变生产方式和调整产业结构的进程中,还应该根据不同产业的特性和产业关联效应,合理调控敏感产业的资源要素,加强对重点产业的绿色改造和升级工程,坚持从生产-流通-分配-消费-再生产的全过程来促进发展方式和消费模式的转变,从而推动中国乃至全球社会经济高质量发展的进程。

中国作为面积和人口众多的发展中国家之一,积极落实全球节水、节能、减排的目标要求,同时在应对全球气候变化中,做出了积极的努力和贡献。为缓解中国水资源分布南多北少的空间现状,启动并实施了南水北调等大型水利工程。作为碳排放量较多的国家之一,中国积极落实节能减排工作,2015年向联合国提交了应对气候变化国家自主贡献目标,确定在2030年碳排放达到最大值。2020年新的国家自主贡献目标:CO2排放量力争于2030年前达到峰值,到2030年,单位国内生产总值CO2排放量比2005年的下降65%以上。并且,在40国全球气候变化峰会上做出承诺:力争2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和。因此,中国根据不同阶段经济发展状况和节能减排压力,制定了相应的节能减排目标和重点工程,旨在积极应对全球气候变化影响,促进自身经济结构转型,从而为其他国家提供一条低碳可持续发展示范路径,促进全球加快转型。

3 结论

1)中国水资源、能源和碳排放空间转移的重心均位于东部地区,三者的净流入和净进口数值较高的省份主要集中在东部地区。尽管省际水足迹、能源足迹和碳足迹贸易在产业关联路径的流量不断缩减,但国际贸易产业关联路径流量的增加不利于改善中国资源空间分布不均衡的问题。研究末期,几乎所有省份均为水足迹净进口地区,所有省份均为能源足迹净进口地区和碳足迹净出口地区。

2)中国30个省份水生产部门每万元产值的完全能源消耗量已经保持在较为稳定的低水平,而直接能源消耗量呈动态的变化趋势,且数值仍然高于完全能源消耗量。完全用能效率高于直接用能效率,并且水生产部门的直接与完全能源消耗量较高的省份有所差异。水生产部门每万元产出的完全碳排放量高于直接碳排放量的情况居多,但两者的数值均保持在较为稳定的低水平状态,绝大多数省份直接和完全碳排放效率较高。水生产部门直接与完全碳排放量较高省份的空间分布大致相似。

3)五个能源生产部门每万元产出直接和完全用水量与碳排放量均呈下降的趋势,最高与最低部门之间的差值较大,差值在研究期间呈上升-下降的趋势,且下降幅度较大。电力和热力的生产和供应业始终是直接和完全用水量与碳排放量最高的部门,且直接用水与碳排放量高于完全用水和碳排放量,完全碳排放量最高的产业的数据不断发生变化,但是数值均大幅度下降,同时,完全碳排放量最低产业的完全碳排放量在研究末期有超过直接碳排放量的趋势。

4 讨论与建议

本文从本地、省际和国际三个空间尺度,研究水-能-碳消耗情况和关联关系,分析重点消耗、排放区域及其构成成分,并通过相关关联产业,进一步分析水-能-碳的关联关系,对于掌握水资源消耗、能源消耗和碳排放规律,制定相应的节水、节能和减排措施具有一定的理论支撑,对于调控重点消耗、排放地区和产业,改善不合理消耗、排放空间格局具有一定的实践意义。同时,有利于协同管理水资源-能源-碳系统,协调社会经济系统和生态环境系统的可持续发展。

由于本文使用的多区域投入产出表的编制过程较为繁琐,数据更新较慢,以五年为周期更新数据,最新的数据只到2017年,使研究结果的时效性有所不足,在之后的研究中,会不断关注数据的更新,及时更新最新数据的研究结果。

水资源消耗、能源消耗和碳排放主要集中在东部和中部地区,但各构成部分的占比有所差异,因此在制定节水、节能和减碳政策和措施时,要具体问题具体分析,根据资源消耗、碳排放的主导成分和产业关联效应,结合各个省份在资源消耗、碳排放网络中的地位和作用,制定中国整体的宏观政策和目标,各个地区在宏观的基础上因地制宜地制定微观政策和目标。

水资源和能源进口发挥着一定的补给作用,对于碳排放,出口发挥着较大的贡献力。随着“双循环”发展格局的形成,不能单单只调控国内资源循环,国际资源循环同样发挥着不可替代的作用,这就对我们现阶段资源调控增加了新的要求,要形成良性且高质量的“双循环”格局,充分发挥资源空间流动在实现中国资源空间均衡方面的重要作用。

社会经济贸易联系包含资源的空间流动,产业关联效应的强弱在很大程度上影响着资源消耗、碳排放的空间关联性,进而影响资源消耗、碳排放空间格局的形成。因此,要不断协调资源生态系统与社会经济系统之间的关系,在节水、节能、减排的进程中,保障社会经济稳定且高质量的持续发展,实现资源生态系统与社会经济系统的可持续发展。