中国与RCEP成员国贸易韧性的时空演进与提升路径分析

程云洁 杨淋杰

一、引言

2020 年11 月,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的签署,标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。RCEP 囊括了多个与中国西南邻接的国家,区域覆盖东南亚主要地区,与共建“一带一路”倡议的南线通道在区域空间上相互呼应。此外,协定涵盖了澳大利亚、新西兰、日本及韩国等太平洋地区经济体,是中国对外开放布局的重要组成部分;国际区域合作方面,协定合作范围涉及货物贸易、服务贸易、技术及规则等多个领域,是追求全面、现代、高质量国际区域经贸合作的新探索。

受贸易保护主义和逆全球化思潮冲击,世界经济发展环境不断恶化,如何提升国际循环质量和水平,着力提升产业链供应链韧性和安全水平,在新一轮国际分工中站稳脚跟,充分发挥外循环赋能作用,已成为中国新发展格局下高质量发展的关键。在此背景下,文章以贸易韧性评价为基础,揭示中国与RCEP 成员国贸易韧性的演化趋势,并尝试探索其提升路径,为统筹推进RCEP 区域多边经贸合作提质增效提供有力支撑,为构建新发展格局下高质量外循环提供决策参考。

二、文献综述

“韧性”一词源自工程力学,生态学家Holling(1973)最早将其应用于生态学领域,Reggiani 和Graaff(2002)等学者应用该概念探究区域经济韧性的空间效用。Davies(2011)、Martin和Sunley(2015)等学者将“韧性”这一概念在经济学范畴中的内涵进一步细化,拓展为“承受外部压力的能力”“受损后恢复能力”以及“适应学习转变能力”三个维度。

从韧性角度去研究贸易问题较为新颖,从研究覆盖范围来看,相关研究涉及多级区域空间,如王瑛和李舒婷(2022)、宗会明等(2021)以中国31 省、市、自治区为研究范围,探究其不同的对外贸易韧性;贺灿飞等(2019)探究了中国东部、中部及西部在外贸韧性上的空间差异;廖涵等(2021)将国家作为研究单元,探究了中国产业层面的贸易韧性水平。从贸易韧性视角与测度方法上看,主要分为单一指标测度和综合指标测度两类,单一指标测度通常依托出口产业复杂度(贺灿飞等,2019)、产业链关联度(廖涵等,2021)、进出口贸易额(贺灿飞和陈韬,2019)等指标的变化情况说明研究区域贸易韧性水平,综合指标测度则依托熵值法通过多个经济指标来衡量研究主体的贸易韧性(王瑛和李舒婷,2022)。

综上,现有贸易韧性相关研究多集中于国内区域,国际区域双、多边贸易韧性的研究仍有较大探索空间。借鉴现有“韧性”研究成果,本文利用综合指标测度2010—2022 年中国与RCEP 各成员国间的贸易韧性,并利用随机核密度、马尔科夫链及二次指派程序等方法,探索贸易韧性的时空演进格局及提升路径,以期为RCEP范围的高质量对外开放提供理论依据与现实支撑。

三、研究设计

(一)贸易韧性评价体系

1.贸易韧性测度方法

经济学视角下探究“韧性”的测度方法主要分为单一指标法和综合指标法两种,为科学测度中国与各成员国间的贸易韧性,在此对两种方法进行比较。

(1)单一指标法

单一指标法在现有研究中主要有两种方式,一种方式为直接借用某一指标增长率变化来表示经济韧性(贺灿飞和陈韬,2019),在此称之为单一指标a,具体公式如下:

另一方式为通过反事实假设,即假设相关“冲击-恢复期”,利用恢复期平均增长率作为预期增长,在此称之为单一指标b,具体公式如下:

其中,Ri为贸易韧性,为实际人均进出口贸易额,为反事实估计下的预期贸易额,相关反事实预期增长率参考关衷效和王钊(2022)的做法,将外部冲击发生前时间段的年均增长率作为预期值。

(2)综合指标法

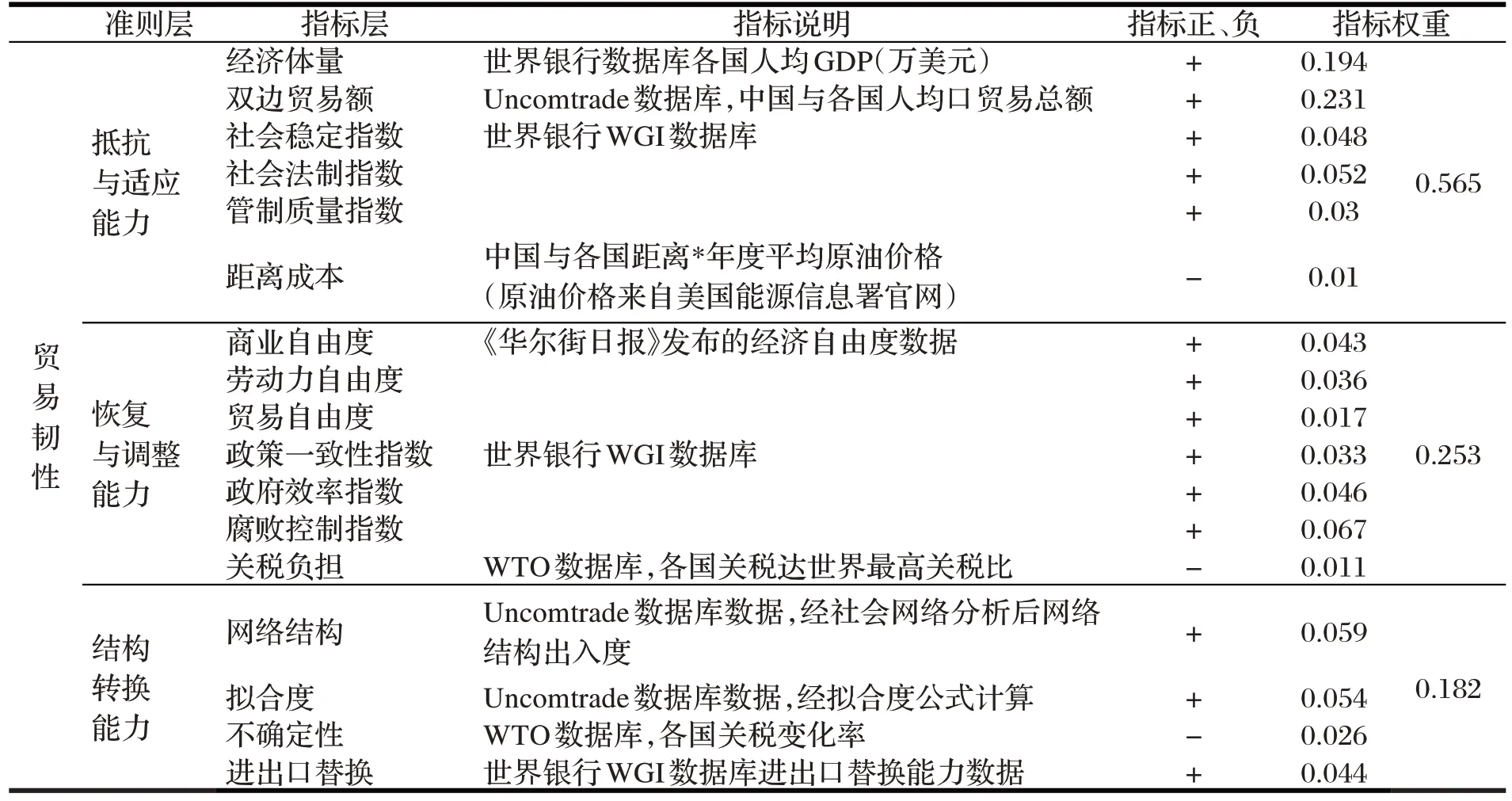

利用综合指标熵值法,根据表1 指标体系,从抵抗与适应能力、恢复与调整能力以及结构转换能力三个维度测度研究单元的贸易韧性,具体公式如下:

表1 中国与RCEP成员国贸易韧性指标体系

其中,式(3)、(4)是对各正、负分项指标的标准化处理,为避免无量纲出现0 值,在处理中增加0.001,式(5)中ej为各指标熵值,式(6)中wj代表了各项指标的权重,最终在式(7)中利用标准化后的指标与权重乘积得出贸易韧性Ri。

通过观察三种韧性测度方法结果(图1)发现,在2009年、2014年以及2020年关键时间点上三种方法均出现了相似的数据波动,分别对应2008 年全球金融危机、2013 年共建“一带一路”倡议提出以及2020 年全球新冠疫情三次重大事件,这说明研究数据波动与实际情况有较强关联性,三种方法均存在一定的合理性。

图1 2002—2022年中国与RCEP国家贸易韧性三种方法测度结果比较

2.指标体系构建

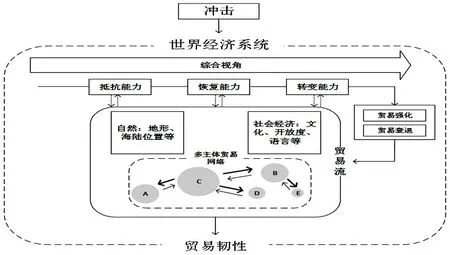

国际贸易研究涉及研究对象的社会、经济等领域的多个层面,单一指标测度方法仅关注贸易流量变化,对于贸易韧性问题解释力度有限,因此从多维度对贸易韧性进行测度更为科学合理。世界经济系统中,各国依据绝对优势或相对优势建立国际贸易联系后,贸易流量首先在引力理论框架下会形成由于国家经济量差异带来的不同体量的有向贸易流(图2)。在贸易流形成后,受自然因素和社会经济因素影响的贸易成本成为驱动贸易流变化的核心因素,当外部环境发生变化对国际区域经济合作产生冲击,自然或社会经济因素带来的贸易成本改变进而造成贸易流的波动。探究贸易韧性时,需要通过梳理造成贸易流变化的因素,来探究研究单元内在属性对于改变贸易成本因素的适应及应对能力,从而对研究单元的贸易韧性水平作出科学评价。

图2 贸易韧性逻辑图

由于经济研究单元是不断演化改变的非固定个体,其自身属性及外部贸易网络的动态变动都会对研究单元的应对和调整能力产生影响,所以在探究“韧性”时不能完全参照工学中“承受-恢复”两段式研究,故此,文章借鉴相关经济韧性研究范式,利用熵值综合指标测量法,从抵抗与适应能力、恢复与调整能力以及结构转换能力三个准则层面出发,借助多个指标科学测度中国与RCEP成员国间的贸易韧性水平。

抵抗与适应能力,贸易引力理论框架中,经济“规模”是影响贸易流的关键要素,现有韧性研究认为较大的市场规模、较强的市场潜力以及稳定的市场环境是经济高韧性的前提(白立敏等,2019),因此文章借鉴王素素等(2022)、白立敏等(2019)等学者经济韧性领域关于规模要素的研究经验以及Hu 和Hassink(2017)利用社会稳定相关指标探究区域经济韧性的成果,选用人均GDP、双边贸易额以及多项地区“稳定性”指标作为市场规模、潜力以及稳定性的核心指标,并且为规避自然地理要素对于贸易韧性测度的影响,参考贸易引力理论中“规模”与“距离”的影响关系,将距离成本作为负向指标(张剑光和张鹏,2017)。

恢复与调整能力,指依托现有社会经济体系,通过合理调配资源,应对外部冲击,恢复贸易合作的能力。文章借鉴丁建军等(2020),朱金鹤和孙红雪(2021),齐昕等(2019)等学者在经济恢复与调整能力方面的经验,选用各国商业自由度、劳动力自由度、贸易自由度、政策一致性、政府效率以及腐败控制等多项指数,作为探索区域贸易恢复与调整能力核心指标,并在此基础上参考张剑光和张鹏(2017)研究经验,将关税负担指数作为影响贸易效率的负向指标纳入其中。

结构转换能力,贸易结构是贸易研究的重点问题之一,诸多研究从产业结构(贺灿飞等,2019)、价值链构成(廖涵等,2021)以及贸易网络结构(张兵和李苹,2022)等多个角度分析了贸易结构的重要性。本文借助贺灿飞等(2019)的研究经验,将结构转换能力定义为受外部冲击后区域进出口产品结构建立新的成长路径的长期适应演化能力。参考贸易研究中贸易不确定性对于外贸的不利影响经验(张威等,2022),结合陈紫若等(2022)关于国际贸易网络的出入度对于贸易影响的研究成果,以及贺灿飞等(2019)关于国家进出口产业拟合度方面的研究经验,最终选择不确定性、拟合度、进出口替换能力以及网络结构四项指数,作为反映研究单元结构转换能力的关键指标。

(二)研究方法

1.随机核密度分析方法

核密度估计能够在稳定且高效拟合研究数据的同时,通过图像等多种易观察方式直观地展示研究对象的分布形态。文章利用随机核密度分析方法探究贸易韧性的分布特征,具体公式如下:

其中,N为观测值的总量,Xi为单个观测值,x为平均值,K(·)为核函数,h为带宽。

2.马尔科夫链

马尔科夫链是一种时间和状态均为离散的马尔科夫过程,常被使用于探究无外因干扰情况下,经济现象随机转移的问题。文章通过不同维度侧重的马尔科夫链,探究贸易韧性在时空维度下的动态演变特征。具体公式如下:

其中,nij表示随时间推移,由i类韧性水平转变为j类韧性水平的研究单元数量;ni为该时段内i类韧性水平的研究单元数量,Mij表示时间范围内,研究单元从i类韧性水平转变为j类韧性水平的概率值。

3.二次指派程序

二次指派程序(以下统称“QAP”)是一种基于随机置换的非参数检验方法,能够有效解决模型的自相关与多重共线性问题。具体公式如下:

其中,X和Y分别为解释变量和被解释变量,β0和β1为待估及参数,u是残差项。式(12)展示了解释变量与被解释变量的具体形式,矩阵中的观测值yi,j、xi,j分别表示被解释变量、解释变量在两地区之间的差距。参考刘华军等(2018)QAP 操作方法,通过转化维度长向量回归和随机置换两步来解决模型共线和自相关问题。在转化维度长向量回归中,将式(12)中X和Y转化为yn,n−1维列向量,如式(13):

并通过DSP(Double Semi-Partialing)方法对变量进行随机置换,以避免自相关和多重共线问题,得到公式(14):

四、实证结果

(一)中国与RCEP成员国贸易韧性的时空特征

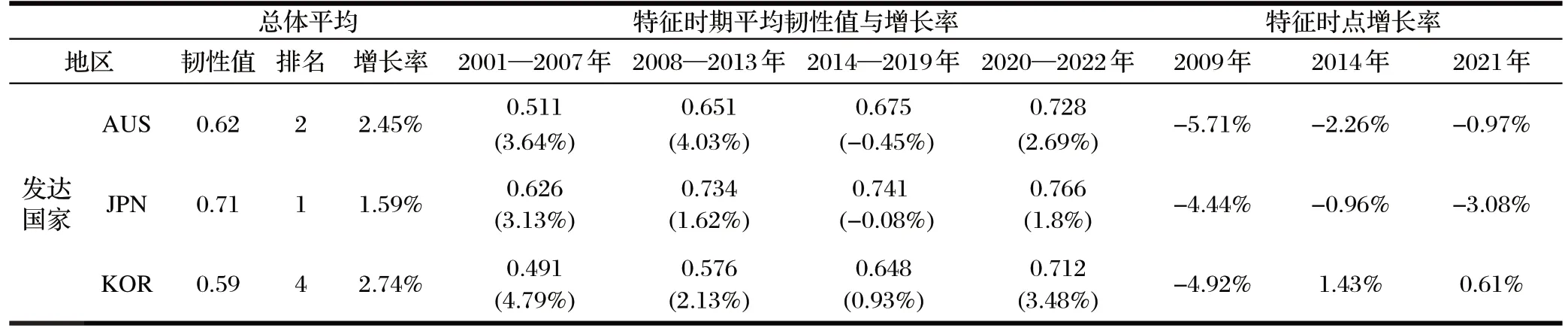

为详细探究中国与RCEP 成员国贸易韧性在时间维度波动的状况,将研究单元按经济发展程度分为发达国家(日本、韩国、澳大利亚、新西兰以及新加坡)以及发展中国家(印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、文莱、柬埔寨、老挝、缅甸以及越南)两个组别。根据图3 结果分析,数值特征方面,发达国家组别的平均韧性水平要高于发展中国家。曲线波动特征方面,两个组别曲线均出现了3 次较大波动,其中:2008 年受到全球金融危机影响2009年两个组别的韧性水平均出现了大幅下降;2013年共建“一带一路”倡议的提出也对两个组别的韧性产生了冲击;2019年受全球新冠疫情影响,2020年度贸易韧性数据出现波动下滑。

为详细探究中国加入世贸组织、全球金融危机、共建“一带一路”倡议的提出以及全球新冠疫情等一系列重大国际事件对于中国与RCEP 成员国贸易韧性的影响,按照重大事件发生的时间将贸易韧性发展分为以下几个阶段:一是2001—2007年,中国加入世贸组织后稳步发展时期;二是2008—2013年,全球金融危机后的调整时期;三是2014—2019年,共建“一带一路”倡议开放新格局时期;四是2020—2022年,新冠疫情冲击调整时期。具体分析结果如表2所示。整体排名方面:发达国家与发展中国家出现了较为明显的分化,5个发达国家组占据了与中国双边贸易韧性的前5,日本与澳大利亚为前2;发展中国家方面:马来西亚、文莱以及泰国与中国贸易韧性水平较高,分别位于整体成员国的第6~8名;柬埔寨、缅甸与中国贸易韧性水平较低,处于第13、14名。

表2 中国与RCEP成员国贸易韧性时序特征表

特征时间段中,2001—2007 年,随着中国加入世贸组织,在贸易法治化、降低关税、开放外贸经营权、开放服务市场以及竞争市场环境等方面作出不懈努力,使得中国开放型经济进入一个新的发展阶段。随着中国与其他国家交流沟通的不断深入、贸易体量的不断增长,贸易韧性也处于稳步增长的状态。整体数据显示,在受到2008 年全球金融危机冲击之前,除柬埔寨、缅甸外,其余RCEP 成员均处于贸易韧性稳步增长状态,平均增长率超过2%。加入世贸组织后,中国对外开放水平不断提高,快速融入国际贸易市场中。发达国家拥有更具优势的产品供给、市场潜力和市场容量,对外出口快速释放了中国富裕的生产力,对内进口为中国市场带来了较为先进的产品与技术。该阶段,中国与RCEP内5个发达国家贸易韧性的平均水平和增长速度均明显高于发展中国家,其中日本拥有最高的贸易韧性,平均水平达0.71。

受2008年全球金融危机冲击影响,2009年贸易韧性均表现为负增长特征,其中缅甸与菲律宾负增长率超过10%。尽管金融危机带来的外部冲击对中国与所有RCEP 成员国间的贸易韧性产生了一定的负面影响,但这种冲击影响较为短暂。得益于中国稳中求进的对外开放政策,2008年国际金融危机爆发以后,中国政府及时采取一系列政策措施刺激经济,扩大内需,稳定进出口规模。中国因素支撑了许多受危机冲击国家的出口,刺激了全球大宗商品市场需求,对世界经济复苏和增长起到巨大的拉动作用。图1 波动特征显示,两组别在2009—2010年阶段贸易韧性均出现了增长回弹的态势。空间动态方面,中国对外贸易逐步从亚洲区域走向太平洋区域,澳大利亚、新西兰两个太平洋地区国家贸易韧性增长速度相较于上一阶段有所提升。稳定而有效的危机调控政策使得金融危机后中国与发展中国家的联系日益紧密,在该阶段文莱、越南以及缅甸等发展中国家与中国的贸易韧性增长率超过发达国家。

2013年,共建“一带一路”倡议的提出是中国顺应世界经济环境变化,致力于推动沿线各国实现经济政策协调,打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作新架构。由于相关概念的提出在2013年,具体政策在2015 年出台,在这“空档期”社会各界对于“一带一路”的理解带有猜想的色彩(刘卫东,2015),使得“一带一路”概念提出早期对贸易韧性产生了一定的负面影响,在2014 年特征时点上,澳大利亚、日本、文莱、柬埔寨以及泰国等多个国家贸易韧性水平出现了负增长。2015年后,随着共建“一带一路”倡议中“五通建设”相关内容的扎实推进,中国与东盟各国在2015年达成全部产品零关税(除敏感物品外)的协定,极大地刺激了中国与东盟各国贸易往来,越南、柬埔寨以及老挝等多个发展中国家,该阶段的交流沟通从单纯的货物交流不断深入,在政治、文化、社会经济等多个领域的沟通达到新的高度,更深层次的国际交流保证了较高的贸易韧性增长速度,使得该阶段发展中国家的贸易韧性平均增长率完全超过了发达国家。

2020 年,突如其来的新冠疫情使全球经济受到重挫。应对疫情的冲击,中国采取对内调汇率、供融资、给补贴等措施,助力外贸企业恢复产能。对外扩大防疫物资进口免税范围,开通“绿色通道”提供便捷高效的通关服务等一系列措施。在线下渠道受阻情况下,寻求数字经济、线上跨境平台等一系列新突破口,力保外贸稳定发展。尤其是2020 年11 月RCEP 签署后,中国积极主动推动协定相关内容建设进程,于2021 年3月率先完成协定内容的核批工作,为全球疫情压力下国际区域经济合作起到了良好的带头作用,泰国、日本等国也相继完成协定内容的核批工作。RCEP 的有序推进为各成员国间的合作提供坚实的制度基础,极大地增强了贸易主体的信心。因此,对比2008 年与2020 年两次全球性外部冲击影响,2020 新冠疫情对于贸易韧性的负面影响(2021 年平均增长率为-0.66%)远低于2008 年全球金融危机带来的冲击(2009 年平均增长率为-6.46%)。

(二)中国与RCEP成员国贸易韧性的动态演进

1.随机核密度分析

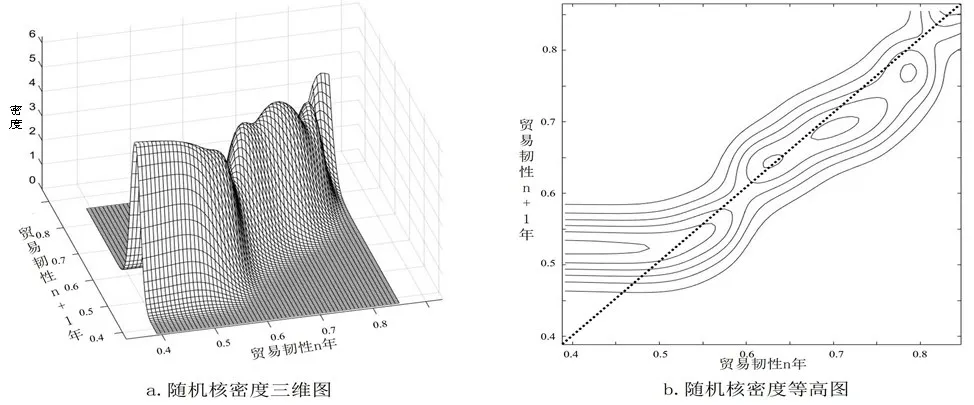

图4 随机核密度结果显示,等高线沿正45°对角线分布特征明显,说明中国与RCEP 成员国间的沟通联系愈发紧密,贸易韧性整体波动较为平稳,具有较强的可持续性。此外,图形展示了贸易韧性较为明显的3个层次特征:当贸易韧性处于较低水平(0.1左右),等高线偏向45°对角线左侧,说明随时间推移低韧性单元倾向于向更高韧性水平发展;中等贸易韧性水平则在韧性值0.5 左右形成波峰,并且向45°对角线聚拢,说明中等韧性水平的发展更为平缓,波动较小;较高韧性水平在韧性值0.7 左右形成波峰,波峰偏向45°对角线右侧,并且等高线更加密集,说明当韧性达到较高水平时,韧性发展出现一定的迟滞,难以向更高层次突破。

图4 中国与RCEP成员国整体贸易韧性随机核密度图

观察图5、图6可以看出,分组别核密度结果在取值范围和等高线分布上有着一定差异。贸易韧性水平取值范围方面,发达国家的韧性取值范围为0.4~0.8,高于发展中国家0.1~0.5的韧性取值范围,说明两个组别存在较大的韧性水平差异;等高线分布方面,二者均在较低韧性范围出现45°对角线偏左的波峰,说明当二者处于同组内较低韧性水平时,贸易韧性水平能在较短时期内快速发展。当贸易韧性水平上升,二者表现出了一定差异,发达国家组中当贸易韧性水平超过0.65后,等高线居于正45°对角线右侧的部分较为密集并出现两个波峰,说明在发达国家贸易韧性水平达到中高水平后发展出现放缓的现象。通过整体和分组别核密度分析结果可以看出,贸易韧性阶段式发展特征较为明显,随着国际合作贸易网络的参与者数量与参与层次不断提升,较低层次的沟通和交流大幅增加,基础“规模”提升能够带来的低层次韧性快速发展;随着贸易合作不断深入,进入中、高韧性层面,国际合作在产业链、价值链方面的合作与摩擦不断增多,自然和社会经济要素持续驱动韧性增长的影响力不断减弱,使得韧性发展缓慢。

图5 中国与RCEP发达国家贸易韧性随机核密度图

图6 中国与RCEP发展中国家贸易韧性随机核密度图

2.马尔科夫链分析

为进一步详细探究不同层次韧性水平的发展趋势特征,结合核密度中3 个层次的波峰特征,将贸易韧性按分位数原则划分为三种不同类型:低水平(L,0~33%)、中等水平(ML,33%~66%)、高水平(H,66%~100%)。利用Matlab软件中相关方法研究跨期间隔1~5期情况下,贸易韧性转移概率状况。

根据表3 矩阵数据特征分析,在1~5 期不同时间跨期下,矩阵均展示出了对角线概率大于其他位置概率的特征,如间隔为1 年的跨期情况下,低韧性水平经历跨期后仍保持低韧性水平的概率为0.78,大于其向中等韧性转移的概率0.22;中等水平保持原有水平概率为0.85,同样也高于其向高水平转变概率0.13。当间隔拉长至5 年,低韧性水平以及中等韧性水平单元经历跨期保持原有水平概率下降至0.613 及0.825,但仍高于二者向更高韧性水平转移的概率。说明贸易韧性建设是一个循序渐进的过程,难以实现短期跨越式发展,贸易双方需在长期合作竞争中逐步达成发展共识,从而建设强韧性高质量的外贸合作。对比同跨期情况下中、低韧性单元向更高层次韧性水平发展概率,发现韧性层次由低水平发展到中等水平的概率明显高于中等水平向高水平跨越的概率。说明贸易韧性的发展在较低水平时,贸易双方通过简单合作协议或关税调整就能有效地增加贸易体量,从而达到韧性提升的目的。但当贸易韧性向更高层次推进,则需要更深层次的交流沟通。

表3 中国与RCEP成员国贸易韧性马尔科夫概率矩阵

(三)中国与RCEP成员国贸易韧性提升路径

1.相关性分析

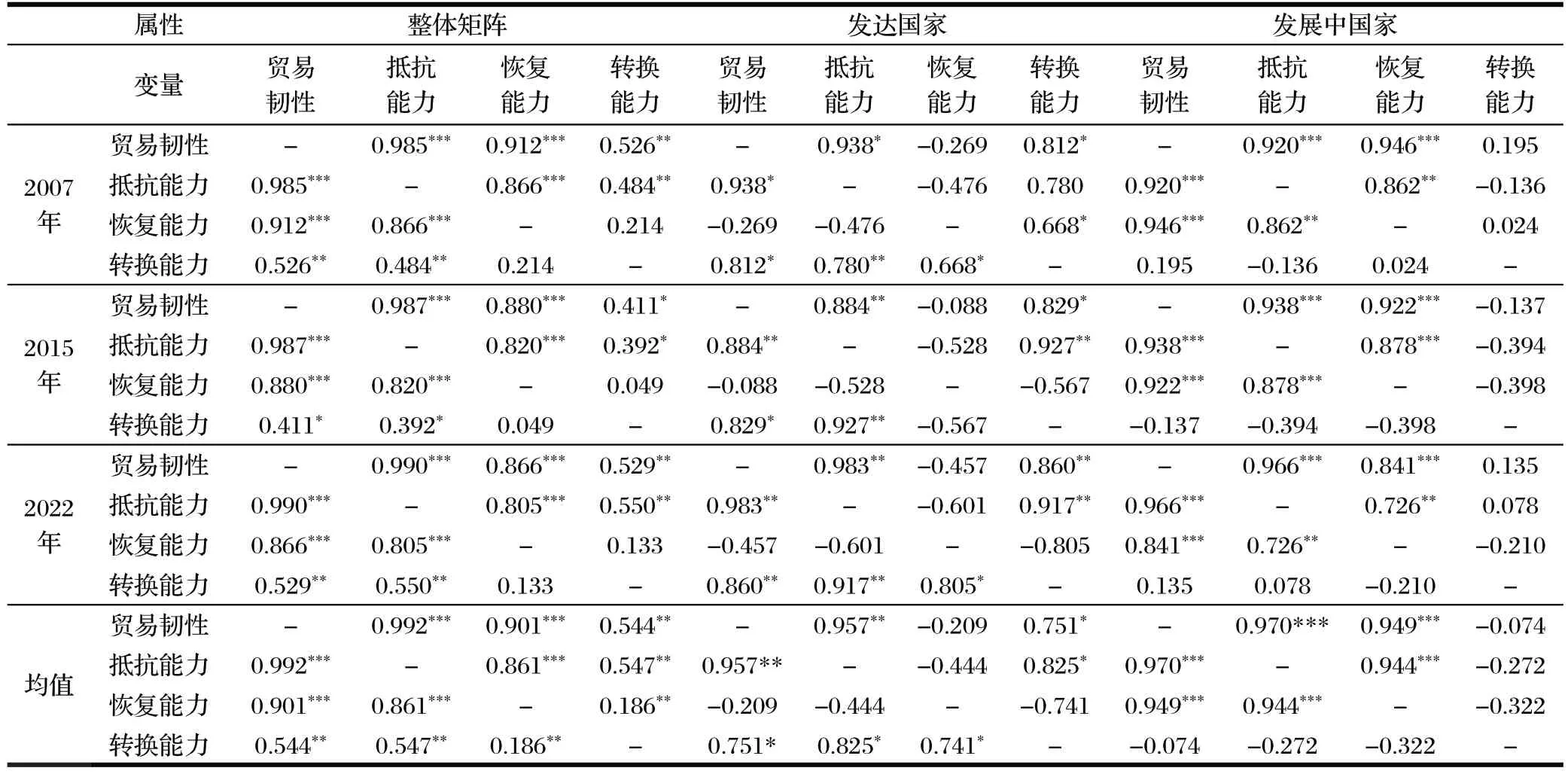

从表4 相关性数据来看,无论是整体矩阵还是分组别矩阵,贸易韧性的指数与三个维度的指数矩阵均表现出了较为显著的正向相关关系,在论证了综合指标测度贸易韧性的科学性的同时,也为进一步探究不同维度能力对于综合韧性影响程度提供了先验证明。此外,三个分析维度间也普遍存在显著的正相关关系,说明各解释变量之间可能存在多重共线性问题,传统计量回归方法无法有效说明各维度能力对于综合贸易韧性影响强度,故此选用QAP回归探究各维度对于综合贸易韧性的影响强度。

表4 贸易韧性二次指派程序相关性分析结果

2.驱动因素分析

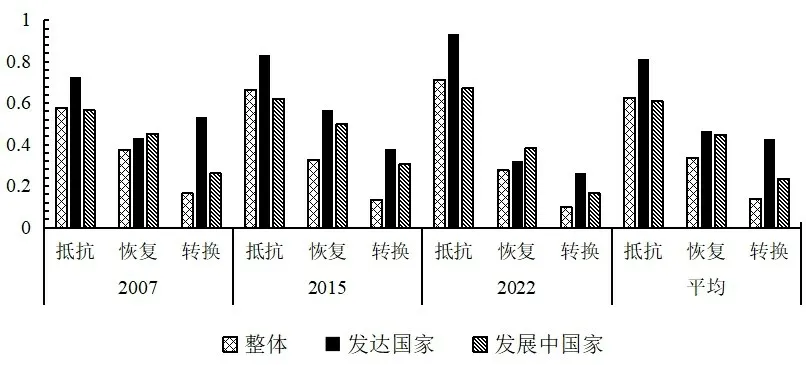

图7 展示了QAP 驱动因素回归结果,在多种异质性情况分析下,抵抗能力对于综合贸易韧性的重要程度均高于其他两个维度的能力,这说明依托市场容量和市场潜力的双边贸易“规模”对于贸易韧性极为重要,研究单元之间一旦形成了具有一定体量的贸易流,研究单元内在的消费者或产出者会对这种国际贸易带来的供给与需求形成路径依赖,在受到外部冲击时,路径依赖会使参与主体自发地保护贸易流,从而保证贸易韧性,进一步延伸了传统贸易引力理论中研究单元“规模”的作用,说明更大的经济体“规模”不但产生经济引力流,还能维持原有经济流抵御外部冲击。此外,在整体情况下恢复能力对于贸易韧性的贡献排在第二位,说明良好的政策效率以及自由的市场能使贸易主体对外部冲击作出有效应对。

图7 中国与RCEP成员国贸易韧性驱动因素

对比不同组别关键因子得分情况,在恢复与调整能力方面,两组别关键因子相似,腐败控制和政府效率反映了区域政府层面应对冲击或复建作出反应的能力,对两个组别的贸易韧性提升都极为重要。异质性方面,发达国家内部市场体量较大,使得双边贸易额以及研究单元自身经济规模两个分项因子得分较高,是发达国家组别提升韧性的关键,此外中国与发达国家在国际经济合作的模式由“合作”逐步走向“合作竞争”,调整国际合作内容,发挥双方比较优势,提升贸易拟合度是发展贸易韧性的关键。发展中国家由于自身经济“规模”条件较弱,内在市场容量较小,经济体量因子难以形成有效的抗冲击能力,在抵抗和适应能力方面需依靠双边贸易额以及稳定的贸易环境来提升贸易韧性。结构转换能力方面发展中国家国际产业参与层次更为基础,当面对外部冲击时,产业能够通过正式、非正式形式快速由受冲击产业转移到有利可图的产业,这使得替换能力对于提升贸易韧性较为重要。

五、研究结论与政策启示

(一)研究结论

第一,随着中国对外开放水平不断提升,外循环建设不断深入,中国与RCEP 成员国之间的贸易联系愈发紧密,贸易韧性呈现上升趋势,中国与日本、澳大利亚间贸易韧性水平较高,与缅甸、柬埔寨间贸易韧性水平有待提高。从分布特征中可以看出,随着中国在世界经济分工中所占据地位的转变,中国与发展中国家贸易韧性拥有较高的增长态势。

第二,从动态演进分析结果来看,两组别贸易韧性的发展均呈现阶段化特征,当贸易韧性处于较低水平阶段,韧性向更高水平发展态势良好;进入中、高韧性阶段,容易出现水平固化现象。此外,贸易韧性的建设依赖时间积累,在没有外界影响的情况下,难以实现快速的跨阶式水平转变。

第三,从不同维度因素驱动影响力来看,不同维度能力对贸易韧性影响力存在较大差异,基于多方“规模”因素的抵抗与适应能力是驱动韧性提升的关键能力,针对双边贸易额的“增量”路径以及针对研究主体政府相应能力的“提效”路径是综合提升贸易韧性的普遍路径通道,针对发达国家合理调整国际合作形式提升贸易拟合度,针对发展中国家积极响应贸易方向的转变增强替换能力,是提升贸易韧性的具体路径通道。

(二)政策启示

根据研究结论,所得政策启示为:第一,坚持新发展格局高质量外循环稳步发展方向,建立外部冲击预警机制,积极应对世界经济复杂网络中的各种不确定因素产生的冲击,利用RCEP 已有合作框架下通信、技术服务等平台通道,建立更深层次的预警机制,快速收集数据、科学处理并作出相应调整,对于贸易韧性建设极为重要。第二,根据贸易韧性发展的阶段性特征,适时调整发展策略,在贸易韧性较低水平阶段,拓宽贸易渠道增加贸易流量强化流量抵抗与适应能力,在贸易韧性中高水平阶段,需完善贸易网络构建,逐步打造可持续强韧性的贸易网络,强化贸易适应与调整能力和结构转换能力。第三,优化国际区域合作机制,在“增量-提效”的一般路径基础上,针对不同发展程度经济体贸易韧性具体路径,分目标、分角度制定差异化合作方针。针对发达国家,RCEP中5个发达经济体均有较为成熟的产业结构和社会环境,提升贸易双方合作拟合度、避免贸易摩擦是韧性提升的关键。针对发展中国家,应对“非稳定”贸易环境以及产业价值链变动,从抵抗和适应以及结构转变两个方面入手是提升贸易韧性的关键。一方面,9 个发展中成员国在自然资源禀赋方面存在相似性,使得各国在对外贸易合作中竞争摩擦更加严重,依托RCEP 平台多边协商产业分工是区域整体稳定高质量贸易韧性的关键;另一方面,发展中国家在社会和产业构成方面存在更多的不确定性,对于贸易韧性建设而言,依托贸易基础平台,进一步拓展合作领域,为整体区域提供更加安全稳定的发展环境成为关键,这也对RCEP未来发展提出了更高层次的要求。