国宝小档案——莲鹤方壶

李想

名称:莲鹤方壶

尺寸:通高122厘米,重64千克

年代:春秋时期

材质:青铜

出土:河南省新郑县李家楼郑公大墓

现藏:北京故宫博物院

名称:莲鹤方壶

尺寸:通高117厘米,重64千克

年代:春秋时期

材质:青铜

出土:河南省新郑县李家楼郑公大墓

现藏:河南博物院

横空出世的“新郑彝器”

1923年8月,太阳如火球一般炙烤着大地,河南新郑数月未见滴水的土地渐渐龟裂,原本还绿油油的菜苗也因缺少浇灌而日渐枯萎,如果无法及时得到雨水的滋润,农民今年将颗粒无收。在此情况下,新郑李家楼的乡绅李锐决定凿井取水,以解燃眉之急。没成想,这迫于无奈的决定竟然让名不见经传的小乡村享誉全球,在灿烂的中华文明史上留下了浓墨重彩的一笔。这到底是怎么一回事呢?

原来,李锐凿井取水并非想想而已,当即他便在自家的菜园里找到一块空地开始打井。这块地土质坚硬,一直以来种什么都长得不好,李锐心想,如果能够打井出水,那就算是变废为宝了。然而,在此处凿井的难度远远超出了他的想象,刨去表面两米多深的松软泥土后,下面的土硬得如同石块一般,几个雇工忙活了好一阵子,才凿穿了这半米厚的坚硬土层。本以为接下来的工作会轻松些,但事与愿违,看似容易挖的红土层好像经过了夯打一般,依然十分坚硬。有句话说得好,自己选的地,再硬也要挖下去。就这样,雇工们一直挖到了地面以下近九米的地方,却还是滴水未见。看着筋疲力尽的雇工,李锐都有些想打退堂鼓了。

突然,清脆的金属碰击声吸引了大家的注意力。天色昏暗,在走马灯的照射下,李锐发现了声音的来源—一件高约50厘米、口径约40厘米的青铜鼎。最终,雇工们挖出了四件青铜器。李锐将一件大鼎和两件中型鼎卖给了许昌的文物商人,净赚800块大洋。此后李锐让雇工继续开挖,又挖出了几十件大铜器和一小批玉器。

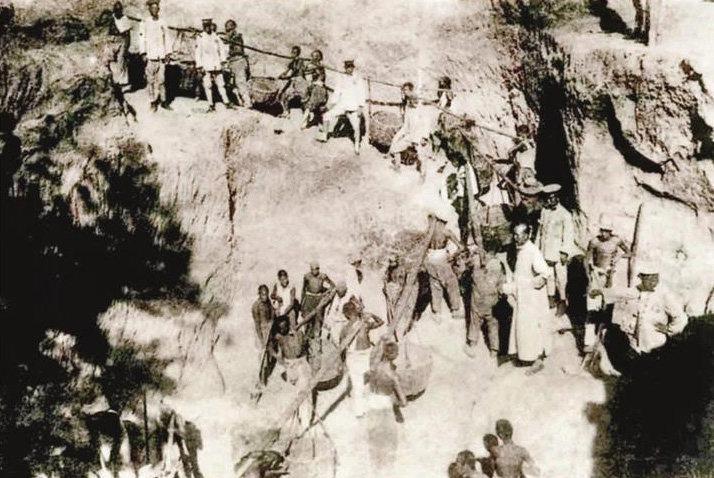

李家菜园挖出“宝贝”的消息不胫而走,四乡八村的老百姓都跑来看热闹,一时间将李家围了个水泄不通。刚巧,驻守在郑州的北洋陆军第14师师长靳云鹗巡防至新郑县,他听说街头巷尾都在议论李家楼掘出古物一事。虽为一介武夫,但靳云鹗一向重视传统文化,认为“古物出土关系国粹,保管之责应归国家”。他马上派出官兵监护现场,随后命令下属在先前的基础上继续发掘,前后历时40余天,在此处共出土100余件青铜器,同时还有一批玉器、陶器等。后经专家鉴定,此处为春秋时期郑国国君的墓葬,遂称其为“郑公大墓”,又称“李家楼大墓”,出土的器物则被称为“新郑彝器”。

新郑彝器出土时正逢乱世,是不幸的,没有经过科学的考古发掘,遗失了大量珍贵的历史信息;但是相较于其他同时期出土的文物,新郑彝器又是幸运的,它遇到了心怀家国天下、一身正气的靳云鹗,如果不是他极力主张出土古物归国家所有,力保这批器物万无一失,不敢想象身处乱世中的它们将面临怎样漂泊坎坷的命运。

器物主人之谜

新郑彝器数量众多、造型精美、装饰繁缛,从出土遗物的数量、器物组合、规格等信息来看,专家一致认定墓主人应为春秋时期的郑国国君。那么,这座大墓的具体年代是什么时间?墓主人又是哪位郑国国君呢?对此,学界存在着较大的争议。通过对有铭青铜器、铜器的造型和纹饰进行综合研究,专家认为郑成公、郑鳌公、郑简公三位国君皆有可能是大墓的主人。

青铜时代的绝唱

新郑彝器出土后便广受关注,除了因为这批器物数量众多之外,更主要的原因是它们实在太精美了,美到任何华丽的辞藻在它们面前都显得苍白无力。其中,尤以一对莲鹤方壶最为经典。这两件方壶形制相同,纹饰相似,大小相当,重量相近。莲鹤方壶顶部打破了以往的形制,呈怒放的莲瓣状,分上下两层向外张扬,中间立一振翅欲飞的仙鹤,作引颈长鸣之状。其设计奇绝、铸造精巧,给人一種华丽富贵、浪漫飘逸、昂扬向上之感。

莲鹤方壶的主体形制采用了西周后期较为流行的方壶造型,壶顶有由双层镂空莲瓣纹组成的冠盖,每层有10片莲瓣,犹如一朵盛放的莲花。冠盖内有一平盖,上立一只展翅欲飞的仙鹤。壶颈处有两条巨大的镂空双龙,龙回首反顾,龙角竖起,躯干起伏,尾端上卷,生动灵趣又不失龙的威严。壶体四面以蟠龙纹为主体装饰,腹前后上部各有一组相互缠绕的三兽。腹部的四角各铸一条镂空的飞龙,肩生双翼,留有长尾,怒目圆睁,龙口微张,给人以呆萌的感觉。壶底有圈足,其上刻画有低首蹲伏的小兽。圈足下踩着两只卷尾兽,两角竖起,头偏向一侧,吐出舌头,似乎无法承受器物的重量一般。器物整体长颈、垂腹,线条柔和优美;器形由厚重变得轻灵,造型由威严变得奇巧,手法由神秘趋向写实,装饰纹样也变得更接近于生活。

不得不佩服中国古代工匠高超的铸造技艺,竟能将坚硬的青铜刻画得如此活灵活现、栩栩如生,时隔2000余年,莲鹤方壶依然能令人一眼陶醉。莲鹤方壶诞生于春秋时期,这是我国青铜采冶铸造技术发展的第二高峰期,此高峰一直持续到战国中期。这一阶段铸造的青铜器,造型日益复杂,铸造手段更为多元,加工工艺更显精密,还出现了两种新的铸造工艺—失蜡法和焊接法,以前工匠想都不敢想的造型借此成为现实。

失蜡法又称熔模法,一般用于铸造造型复杂、纹饰繁复的器物:先用蜡做出器物造型,在造型表面涂上特殊的泥浆;然后敷上一层特别的耐火材料,阴干后进行烘烤;蜡质模型受热后会流出,形成一个空腔,向其内部浇筑青铜溶液;冷却后,便可得到一件和蜡模造型相同的青铜器。焊接法是从分铸法发展而来:先将器物的各个部位分开铸造,然后用熔化的低温熔点金属将主体和附件焊接在一起,效率得以大大提升。

莲鹤方壶采用的铸造方法就是焊接法:先在莲鹤方壶器身上铸造榫卯,然后将分铸的立鹤、龙耳等构建插入榫卯内,最后倒入熔融的焊料形成一个整体。可以说,莲鹤方壶充分地发挥了焊接法的精髓,将极为复杂的细节展现得淋漓尽致。也正因如此,莲鹤方壶被专家誉为“青铜时代的绝唱”,见证了一个时代的兴起。

郑公大墓共出土四件青铜方壶,两两成对。刚出土时,由于认知上的偏差,在1923年由靳云鹗等编著的《新郑出土古器图志》中,将它们命名为“大方尊”,此后很多学者沿用了这个名称。不过,也有学者认为其不是方尊,而是方壶。直到1930年,著名历史学家、考古学家郭沫若先生才将其中两件带有立鹤、莲瓣装饰的方壶命名为“莲鹤方壶”。一莲一鹤,既朗朗上口,又鲜明地突出了器物的装饰特点,实在巧妙。

多元交融的典范

春秋战国时期,我国青铜器不仅在铸造工艺上取得了长足的进步,器物造型也日趋多元化。这一时期各诸侯国之间的交流日益密切,一些国力强盛的大国对周边的小国产生了深远的影响,这在青铜器铸造方面也有所体现。

细看莲鹤方壶的纹饰和造型,会发现其融合了不同的文化元素。

首先是中原文化的影响。粗壮、椭圆形的壶身和莲瓣纹都是传统的周文化元素,如中国国家博物馆珍藏的西周颂壶,器形就是庄重的椭圆形;出土于陕西的“梁其方壶”,器盖顶端有一圈立体的环带纹,与之后的莲瓣纹十分相似。

其次是晋文化元素的加入。栩栩如生的立鹤显然是受到了晋国青铜器鸟形顶饰的影响—“以鸟为饰”似乎是晋国人的专享,如晋侯鸟尊、气盉都以鸟为器形;天马曲村墓地还出土了一件方形筒形器,器盖之上也立有一只“鸟”。这样的立鸟装饰手法,在晋国以外的青铜器上确实比较少见。

除此之外,莲鹤方壶上还有楚文化元素。镂空的龙耳、吐着舌头的小兽,与河南淅川下寺遗址出土的龙耳方壶、安徽寿县蔡侯墓出土的莲瓣方壶如出一辙,很难说它们之间没有联系。犹如楚国的楚辞,楚国制造的青铜器也充满着浪漫的色彩,张口吐舌的伏兽和束颈垂腹的器物造型,一改中原地区青铜器庄重大气、神秘凝重的风格,体现出楚人追求浪漫和标新立异的个性。正因如此,郭沫若先生赞誉莲鹤方壶“乃时代精神之象征”,标志着我国青铜器进入了一个全新的阶段。

莲鹤方壶体现出如此多的文化风格,也与当时的社会环境息息相关。西周末年,周幽王为犬戎所杀,郑武公、晋文公、秦武公带兵护卫周平王东迁洛阳,史称“东周”。因护送有功,郑武公将都城从今陕西迁到今河南洛阳以东,为了和以前的郑国区分而取名新郑。新郑地理位置特殊,成为春秋列国要冲之地。后来,楚国、晋国争霸,生活在两大诸侯国夹缝中的新郑,处境异常艰难,为了能够生存下去,只好一会儿投靠晋国,一会儿又依附楚国。这一期间,晋、楚两国的文化都对新郑产生了深刻的影响,因此新郑制作的青铜礼器也兼有两国青铜器的影子。其实,春秋时期,像新郑这样的诸侯国并不是个例,很多国力衰微的小国,只有仰仗国力强盛的大国才能生存下去,久而久之就失去了自己的特色。楚国当时国力强盛,有“楚地半天下”之称,故而其周边很多小国制作的青铜器都明显受到楚器的影响。

颠沛流离,终成“遗憾”

在中国传统文化中,莲与鹤都有着非常美好的寓意。莲花,“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,被誉为“花中君子”,象征着纯洁、高尚。鹤,“鸣于九皋,声闻于天”,代表着长寿、吉祥。然而,莲鹤方壶的命运并没有莲与鹤所蕴含的寓意那般美好,在特殊的历史年代,莲鹤方壶颠沛流离、命运多舛。

1923年,以莲鹤方壶为代表的新郑彝器出土后,各方就争先恐后地想要收藏这批青铜器。1927年,由时任河南省政府主席冯玉祥批准,决定把这批出土文物移交给河南省第一图书馆保存,后来又专门成立古物保管所来保存。古物保管所是河南省博物馆的前身,可以说,这批文物的出土奠定了河南省博物馆事业发展的基础。正因如此,时至今日,仍然有人说“先有郑公大墓,后有河南省博”。

如果故事就到这里,那结局就太完美了。然而,1937年7月7日,全面抗日战争爆发,珍藏在河南的这批新郑彝器也面临着严重的威胁。为了保护这批珍贵的国宝,河南省博物馆决定将这批器物转移至当时较为安全的武汉。经过紧张的打包装箱,68箱珍贵文物从开封出发,经郑州运抵武漢,暂存在当时的法租界;后来,又精选出38箱存入美国花旗银行。不久,日本侵略者将战火燃至我国长江流域,眼看武汉就要陷入危机,这批器物连同其他一起在武汉“避难”的国宝又被陆续运往重庆,安全存入当时中央大学在重庆磁器口的校舍之中。1949年重庆解放前夕,败退台湾的国民党决定把存在重庆的珍贵文物一并带走,河南省存放的文物被国民党政府运往台湾38箱,其中青铜器11箱,新郑出土的部分铜器亦在其中。所幸的是,第二架运载文物的飞机还未起飞,就被解放重庆的人民解放军拦截下来,这些珍贵文物才得以保存在祖国大陆。

1950年,颠沛流离数十载的新郑彝器踏上返乡之路。后来,中央文化部从郑公大墓、辉县出土的青铜器中挑选了51件青铜器调往北京,收藏在北京故宫博物院和中国国家历史博物馆。相随相伴2000余年的莲鹤方壶“姊妹”,一个被收藏在北京故宫博物院,一个被收藏在郑州河南博物院。1996年,为支持深圳博物馆建设,3件郑公大墓出土的文物又走进深博。自此,郑公大墓这批文物被分藏在海峡两岸的四地五馆。尽管这批一起深埋地下2000余年、漂泊十余年的文物最终没有团聚,但是相较于在积贫积弱的年代被破坏、被倒卖出国、再也无法回到祖国的文化遗产来说,新郑彝器还是幸运的,它们依然珍藏在中国的土地上。

希望有朝一日,新郑彝器能团圆再聚首,一起向观众展示“青铜时代的绝唱”“时代精神之象征”的千古魅力。

【责任编辑】王 凯