关注知识属性的化学知识结构化教学

全国教育科学规划教育部重点课题“导向深度学习的知识结构化循证课例及行动路径研究”(课题批准号:DHA220503)阶段性研究成果。

摘要: 知识是有结构的,导向知识结构化的教学,其目标是使事实、概念性知识到方法性知识再到核心观念的发展,以知识结构化促进知识转化为能力和素养;知识具有多维属性,关注知识的多维属性,有助于理解知识的学科本质及其隐含的方法、核心观念,关注知识属性的化学教学有利于实现知识的结构化。

关键词: 知识结构; 知识属性; 化学教学

文章编号: 10056629(2024)04000306

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 知识结构化概述

从形成来看,知识是通过主客体的相互作用产生的,是客观事物的特征与关联在人脑中的能动反映,虽然知识来源于客观存在的事物,是对客观事物的反映,但知识并不是客观事物本身,而是客观事物在人脑中的主观映像,具有主观性[1]。从组成要素来看,知识是由一系列相互联系的基本概念、命题和推理形式组合成一个整体上完整的,系统内部自足的,要素间相互联系的,能够反映对象的本质、属性、功能、结构及其内外联系规律的系统,具有严谨、稳定的结构。知识是有结构的,从不同的向度剖析,知识可具有内在结构、关联结构、发展结构等[2],本文主要从知识的发展结构维度讨论知识的结构化问题。

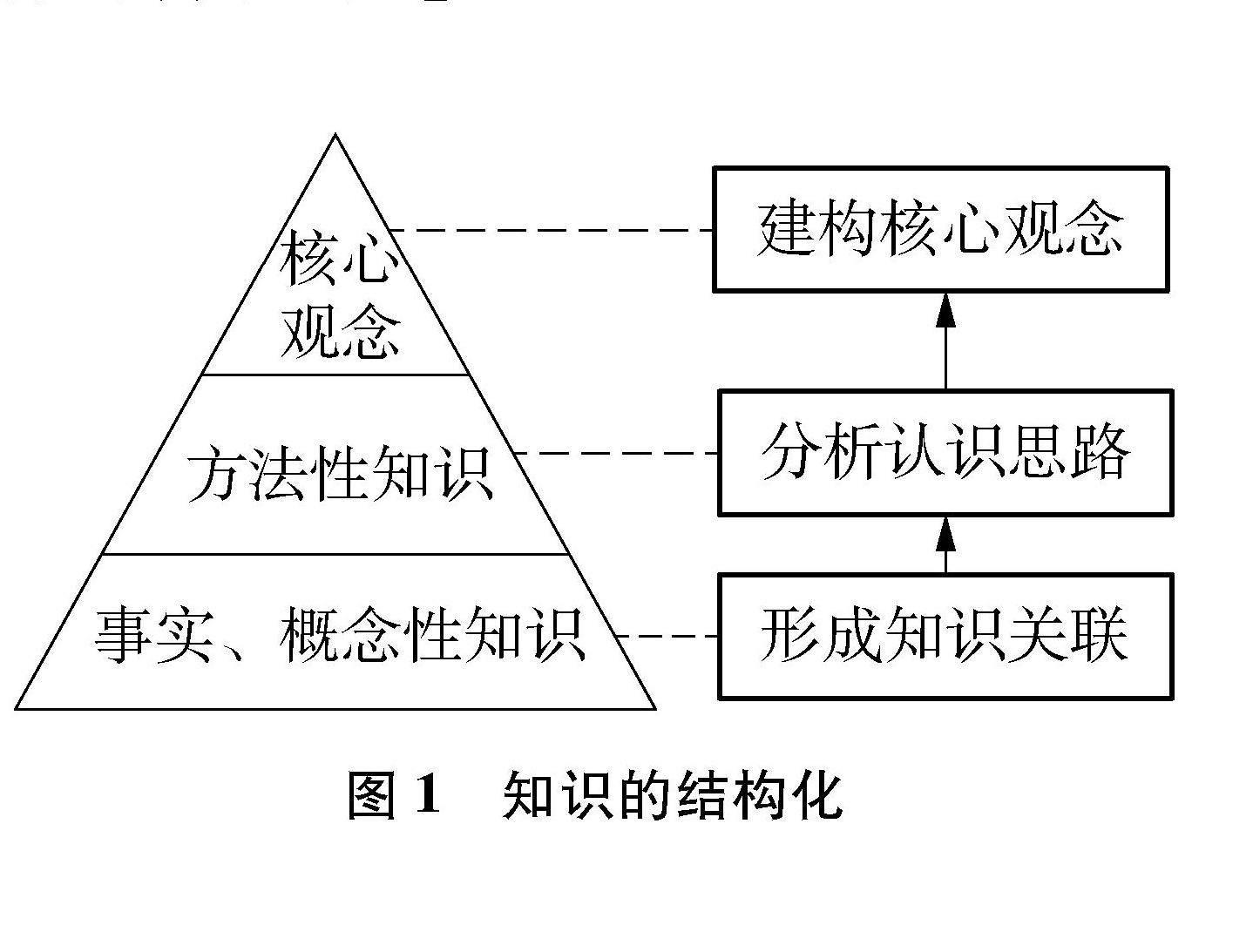

从知識创生和发展来看,人类首先创生的是描述物质、事件的事实或概念性知识;在此基础上运用人类的反思、总结的意识和能力,创生出指导知识运用于生产劳动的思想、思维和方法,形成了方法性知识,知识的形态发生了第一次飞跃;进一步回顾思想、思维和方法创生的过程,将知识又升华为具有统摄意义的核心观念,知识的形态完成了第二次飞跃[3],这便是知识的发展结构,可简单用图1来表示。本文讨论的知识结构化,就是要让事实或概念性知识发展为方法性知识,最终升华为核心观念。《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》指出,教学内容结构化主要有三种形式:知识的结构化、认识思路的结构化和核心观念的结构化[4]。课标关于教学内容结构化的组织有利于图1所示的知识结构的形成,即通过形成事实、概念性知识关联、分析认知思路和建构核心观念三个途径促进知识的结构化:事实、概念性知识在没有经过加工、整理之前,是零散、孤立的知识点,在知识结构化的进程中,要分析事实、概念性知识之间的逻辑联系,形成知识间相互关联的体系;分析事实、概念性知识体系中隐含的认识思路、方法,提取出方法性知识;在反思、探寻知识关联体系及认识思路的本质和规律的过程中,建构具有统摄意义的核心观念。

2 知识的内在属性及其教学启示

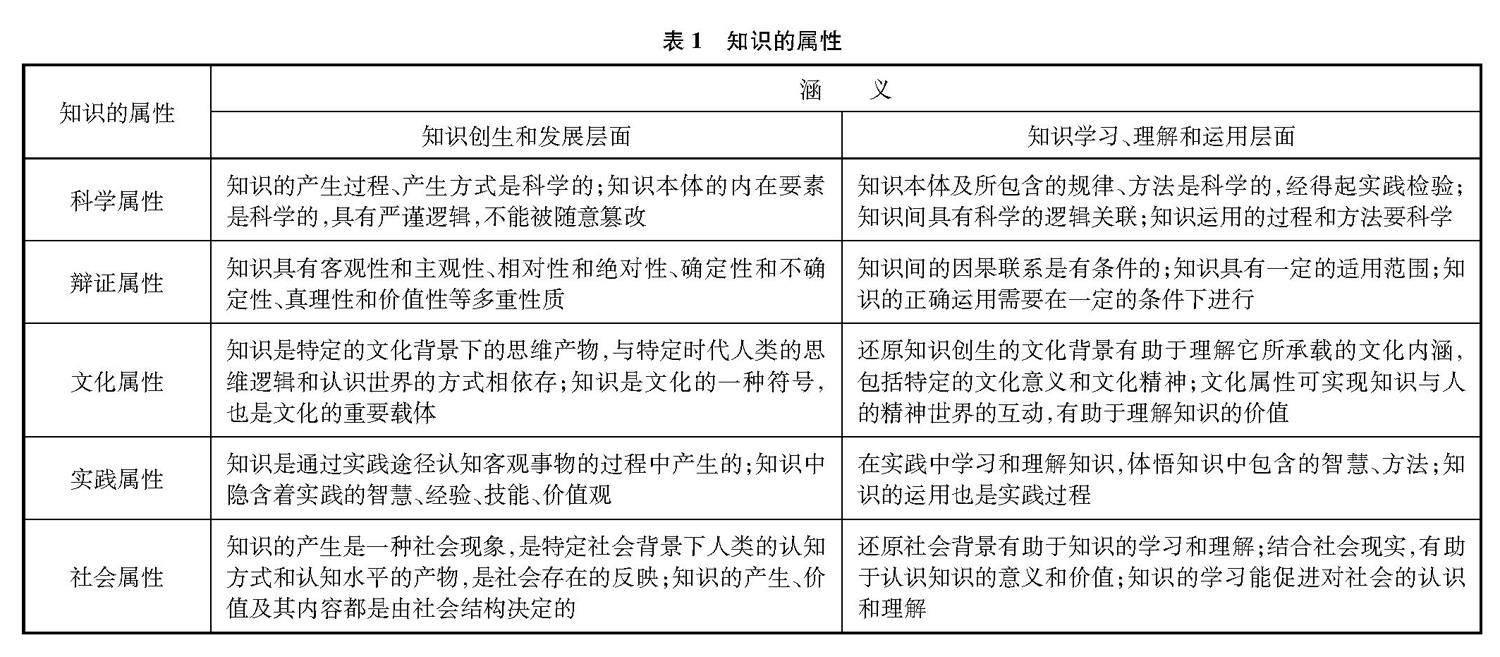

知识是人类的文化存在形式,是人类社会发展的智慧结晶。知识在创生和发展中,需要满足特定的条件,经过特定的过程,这使得知识具有一定的属性[5](表1)。知识的科学、辩证、文化、实践及社会属性揭示了知识创生和发展过程的条件、方式,以及知识学习、理解和运用的意义、价值。认识知识的多维属性,并在教学中关注和表达知识的多维属性,是实现知识育人价值、转识成慧的关键,对学校学科知识的教学具有一定的启示。

知识具有文化、社会属性,教学要关注知识创生和发展的文化、社会背景。知识是人类文化的结晶,其创生、发展都依附于一定的文化背景,是社会存在的客观反映,与社会性质有密切联系,受社会生产力制约。在教学中要有意识地还原所教授知识的自然文化、社会历史背景,便于学生理解和掌握相关知识,避免因生活经历、文化背景、社会观念等差异对知识产生认识偏差,或者无法理解知识的意义和价值。另外,还原知识创生和发展的自然文化、社会历史背景,有利于引导学生领悟知识在文化、社会背景下蕴含的实践经验、思维、方法、智慧及观念,并运用于指导新的实践活动,实现知识转化为能力和素养。例如,碳酸钠是重要的化工原料,目前,我国制碱工艺已达到世界先进水平,是全球纯碱生产第一大国。这样的背景,学生较难理解侯氏制碱法的意义和价值,自然对侯氏制碱法的原理难以产生认知兴趣。教学应该还原侯氏制碱法的研发背景:(1)近100年前,我国不具备自主制碱的条件,只能依赖进口。第一次世界大战后,进口纯碱的道路被阻断,洋碱公司囤积居奇,碱价暴涨,国内的化工生产无法维续。(2)英法德美等国家为垄断制碱技术,购买索尔维制碱法专利,成立了工会,设计图只向会员国公开,对外绝对保守秘密。(3)侯德榜探索制碱法时期,氨气的生产效率还很低;制碱厂址为内陆四川,NaCl匮乏,所用NaCl来自井盐。通过补充这些背景,侯氏制碱法的重大历史意义及其与索尔维制碱法相比的优越性就不难理解,还能激发学生主动探索侯氏制碱法原理的兴趣。与此同时,还能增强学生的民族自豪感,以侯德榜为榜样,树立用化学知识服务社会的责任担当。

知识具有科学、辩证、实践属性,教学要体现学生的主体性,在实践活动中科学、辩证地建构知识。教学要以科学探究、问题解决、实践调查等实践活动为载体,引导学生以科学探索、务实求真的精神态度完成知识的主动建构;学生在学习中不可把知识当作定论而全盘接受,应在批判、质疑、探究中科学地理解知识的构成要素、内部逻辑,进而掌握知识的本质。例如,在氧化还原本质的学习中,教师不应直接讲解氧化还原反应本质并要求学生机械记忆、被动接受。教学中可先做Fe|CuSO4(aq)|Cu原电池实验,观察电极反应和电流表现象,探究氧化还原与化合价升降、电子得失之间的联系,从宏观现象到微观本质,认识氧化还原反应。这样的教学,采用科学探究为主的实践活动让学生经历论证与推理、辨析与比较等过程,科学、辩证地完成了氧化还原本质的建构。

3 知识属性与知识结构化的关联

知识要实现图1的结构化目标,关键要关注以下几点:(1)要清晰认识事实、概念性知识本体,即科学、辩证地掌握事实、概念性知识的内在逻辑,分析事实、概念性知识之间存在的从属、并列、交叉、衍生等关系。(2)要深入探寻事实、概念性知识所包含或衍生的思路、方法,并以一定的逻辑将认识思路、方法呈现出来。(3)要体悟知识的意义、价值,在概括、归纳的基础上,提炼出具有统摄性的核心观念。不难发现,这三点与知识属性之间存在紧密联系,具体如下:

知识的科学、辩证属性强调的是知识创生和发展过程是科学、辩证的,知识的学习、理解和运用也要科学、合理,关注使用的边界和条件。关注知识的科学、辩证属性,就是要科学地、发展地、辩证地看待事实、概念性知识本体,以及知识之间存在的从属、并列、交叉、衍生等关系,促进知识关联网络的形成。

知识的文化、社会属性表明知识的创生过程与文化、社会背景相依存,关注知识背后的自然文化、社会历史条件,有助于准确理解事实、概念性知识的内涵。另外,知识的实践属性表明,知识包含着实践的经验、方法和思维,关注知识的文化、社会、实践属性,有利于理解事实、概念性知识的内涵,并进一步领悟事实、概念性知识中包含的认识思路和方法,使事实、概念性知识发展为方法性知识。

知识的科学、辩证属性强调在知识的学习和理解时要深入到知识的学科本质上,对事物的认识过程要科学、辩证,厘清认识思路和方法的使用条件和边界;知识的实践、社会属性强调知识的学习和理解要结合生活生产实际,理解知识的意义、价值。对知识的本质理解、对认识思路和方法辩证认识以及知识的意义、价值提取和感悟,有利于从物质变化的本质及认识事物的过程中剥离出更高级别的具有统摄意义的核心观念。

因此,教学中关注知识多维属性的教学,有利于理解事实、概念性知识本体,并梳理知识关联体系,分析知识蕴含的认识思路,形成方法性知识,并建构核心观念,最终形成知识的结构化。

4 关注知识属性,促进知识结构化

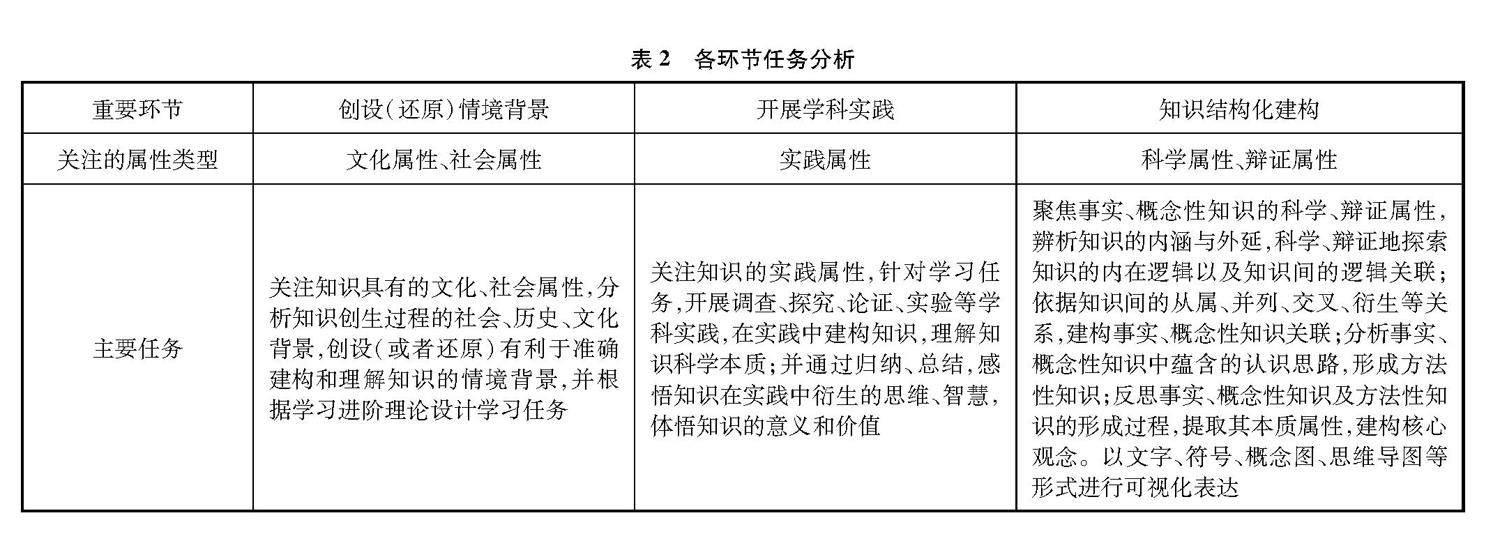

知识具有多维属性,知识在一定的文化、社会背景下创生,而知识的理解具有主观性,从这个角度来看,教学应该还原知识创生的背景,即创设(还原)有利于知识建构、理解的情境任务,使学生对知识的理解科学、准确;知识具有实践属性,是人们在特定背景下的生产生活等实践活动中创生而来的,从这个角度来说,教学应该关注实践过程,在实践中建构、理解知识,即要开展有利于知识建构、理解的学科实践;对已获得的事实、概念性知识的关联加工、分析认识思路形成方法性知识、建构核心观念等需要关注知识的科学、辩证属性,科学、辩证地审视知识的内涵、外延,分析知识间的从属、并列、交叉、衍生等关系,使零散的知识间形成严谨、科学、系统的关联[6],进而将事实、概念性知识发展为方法性知识,最后提升为核心观念。关注知识属性的知识结构化教学主要包含“创设(还原)情境背景”“开展学科实践”“知识结构化建构”三个重要环节,各环节的主要任务如表2。

在知识结构化的教学中,要关注知识的社会和文化属性,创设或者还原知识创生背景,提升知识的内涵理解;关注知识的实践属性,在学科实践中建构和理解知识,感悟知识在实践中衍生的思维、方法和观念,促进教学方式的变革;关注知识的科学和辩证属性,分析事实、概念性知识间的逻辑关联,分析归纳知识蕴含的认识思路,形成方法性知识,最终建构出核心观念。

4.1 关注知识的社会、文化属性,创设(还原)情境背景

知识是在特定历史、社会背景下的生产实践中创生的,具有文化、社会属性。学习者对知识的理解都会带有主观性,个体因认知水平、经验背景、生活环境不同,知识符号的主观理解与知识符号真实蕴含的客观本质、规律可能存在差异,这不仅会影响知识的准确理解与表达,还会影响知识所内隐的思维、方法、观念的提取,导致知识间错误关联的产生,知识结构也就无法正确地形成。在教学情境创设时,教师要关注知识的社会、文化属性,特别是对脱离文化、社会、历史背景,学生会产生认知偏差或者无法理解的知识,要创设适切的情境,让学生穿越时空,置身于特定的历史、文化、社会背景下,理解知识的创生和发展,直抵知识的意义内核,精准把握知识的内涵与外延,理解知识背后蕴含的思想、方法。例如,在氧化还原教学中,不少教师从“得失氧判断氧化、还原”导入,然后从电子转移视角深入学习氧化还原本质。这样的教学脱离了文化、社会背景,学生容易理解为:得、失氧角度认识氧化、还原反应的观点片面,因此被推翻,该观点没有价值,应该摒弃。其实不然,教学设计时,可以氧化还原理论发展史为情境,还原各氧化还原理论产生的社会、文化和历史背景:(1)拉瓦锡敢于挑战权威,18世纪末,以定量的化学实验为基础,推翻统治长达百年之久的燃素说,提出了氧化学说,将物质与氧化合的反应称为氧化反应,含氧物质失去氧的反应称为还原反应。(2)19世纪,化合价概念提出后,化学家重新分析化学反应,发现以往定义的氧化还原反应中都有元素的化合价发生了升降。1880年,美国化学家奥蒂斯·科·约翰逊把化合价升高的反应称为氧化反应,化合价降低的反应称为还原反应,并概括性地提出反应前后有元素的化合价发生升降的一类反应都是氧化还原反应。(3)20世纪初,电子学说提出后,化学反应按是否得失电子分成氧化還原反应和非氧化还原反应。在此情境下,可设计“任务1:得失氧认识氧化、还原反应”“任务2:认识氧化还原反应的本质”“任务3:氧化还原反应的科学表征”三个递进的学习任务。其中,任务1和2是理解知识的本质,任务3是要理解氧化还原中反应物、产物及反应类型的分类,并能科学地、本原地认识和表征陌生的氧化还原反应。

4.2 关注知识的实践属性,在学科实践中建构和理解知识

知识来源于实践,其价值是运用于实践,知识的实践等属性指导我们,要从传统讲知识、背知识的教学形式转向在适切、真实情境背景下的“做中学”“用中学”形式,即在一定的情境背景中,组织学生进行调查、探究、论证、实验等学科实践活动,引导学生建构、理解知识,并运用知识去分析、解决具体的问题,探索、迭代问题的分析和解决方案,一次次厘清知识的科学本质。在问题解决过程中,领悟运用知识的思维、方法。例如在还原氧化还原概念的发展历史背景下,可以设计如表3所示的化学实践活动,在活动中促进学生理解知识的科学本质,并领悟氧化还原知识运用于化学问题解决的思路方法。

4.3 关注知识的科学、辩证属性,促进知识结构化建构

知識结构建构的过程中,要引导学生复盘学科实践的全过程,在归纳与论证、辨析与比较、分类与概括等活动中,建构知识的结构。在复盘实践过程中,重新审视知识的科学、辩证属性,认识事实、概念性知识间的逻辑关联,分析新知识和已有知识之间的区别、联系,把新知识和相似的、相近的、相关的、相对的甚至相反的知识区别开来,使事实、概念性知识形成关联的体系;感悟知识运用过程,总结知识科学运用的思路、方法,科学、辩证地归纳思路、方法的使用程序、边界和条件,形成认识思路,促进方法性知识的形成;对物质及其变化的本质以及科学认识物质及其变化的过程进一步抽象,提炼出具有统摄性的化学核心观念。建构的知识结构要用文字、符号、概念图、思维导图等可视化工具进行表征,以便诊断知识结构的正误及结构化水平。例如,在完成氧化还原基础知识的学习后,可以引导学生重新审视氧化还原相关概念的科学属性、辩证属性,形成知识关联。在经历氧化还原本质的相关探究实践活动后,引导学生复盘认识氧化还原反应的重点环节,分析和归纳氧化还原相关认识思路。最后,引导学生将氧化还原相关概念以及认识思路、方法以可视化形式呈现出来(图2),并判断学生知识结构的正误及知识结构化水平。在完成氧化还原、元素化合物、原子结构、周期律等知识的学习后,要重新科学、辩证地回顾物质及其变化的本质,对科学认识过程进一步抽象、提炼,引导学生形成“结构决定性质,性质反映结构”等对化学学科整体理解具有统摄作用的核心观念。

参考文献:

[1]冯忠良, 伍新春, 姚梅林, 王健敏. 教育心理学[M]. 北京: 人民教育出版社, 2004: 290.

[2][3]邹国华, 童文昭, 杨梓生. 让深度学习发生: 知识结构的视域[J]. 化学教学, 2023, (5): 25~30.

[4]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2020: 70.

[5]郭元祥, 吴宏. 论课程知识的本质属性及其教学表达[J]. 课程·教材·教法, 2018, 38(8): 43~49.

[6]邹国华. 导向结构化的教学单元进阶设计——以“氧化还原”教学单元为例[J]. 教学月刊·中学版(教学参考), 2023, (11): 13~17.