初中化学跨学科项目教学实践探索

王茜 傅丽卉 苏珉 任舒婷

摘要: 以“基于特定需求设计和制作简易供氧器”为例,结合项目式学习方法,融合化学与工程技术、物理学、数学、生物学等学科知识,设计跨学科实践活动,对项目进行整体规划。以应用工程技术方法解决问题模型的建构为主线,对导引课进行教学设计并实践,培养学生运用跨学科知识解决真实问题的科学思维,促进学生变化观等化学观念的发展。

关键词: 初中化学; 跨学科实践活动; 项目式学习; 简易供氧器

文章编号: 10056629(2024)04006206

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 跨学科教学主题的选择

《义务教育化学课程标准(2022年版)》明确提出,将跨学科实践活动纳入课程内容,是本次课程改革中的一项重大变化。跨学科实践教学注重落实“科学态度与社会责任”核心素养的发展,促进学生了解科学、社会、技术与环境之间的关系,进一步建构“化学与可持续发展”大概念[1]。

跨学科实践活动是融合多学科知识的探究活动,侧重从方法论的视角,关注探究过程中解决问题的具体活动。开展跨学科实践活动有助于学生深入理解和整合多个学科的知识,综合运用不同学科的理论与方法,解决涉及多领域的复杂问题,培养实践能力和创新思维,发展学生的综合科学素养[2]。

“基于特定需求设计和制作简易供氧器”属于作品制作类的综合实践活动,选自《义务教育化学课程标准(2022年版)》课程内容主题(五)中的跨学科实践活动。在该实践活动中,学生需综合运用化学核心知识,主动调用物理、数学、生物等多学科知识,应用工程与技术的思路来解决实际生产问题,通过规划项目、制作作品、改进作品等任务,激发创造力,提升解决问题的能力。鉴于此,研究尝试对“基于特定需求设计和制作简易供氧器”项目学习进行统筹规划,并对项目导引课进行详细介绍。

2 “基于特定需求设计和制作简易供氧器”项目整体规划

2.1 教学主题分析

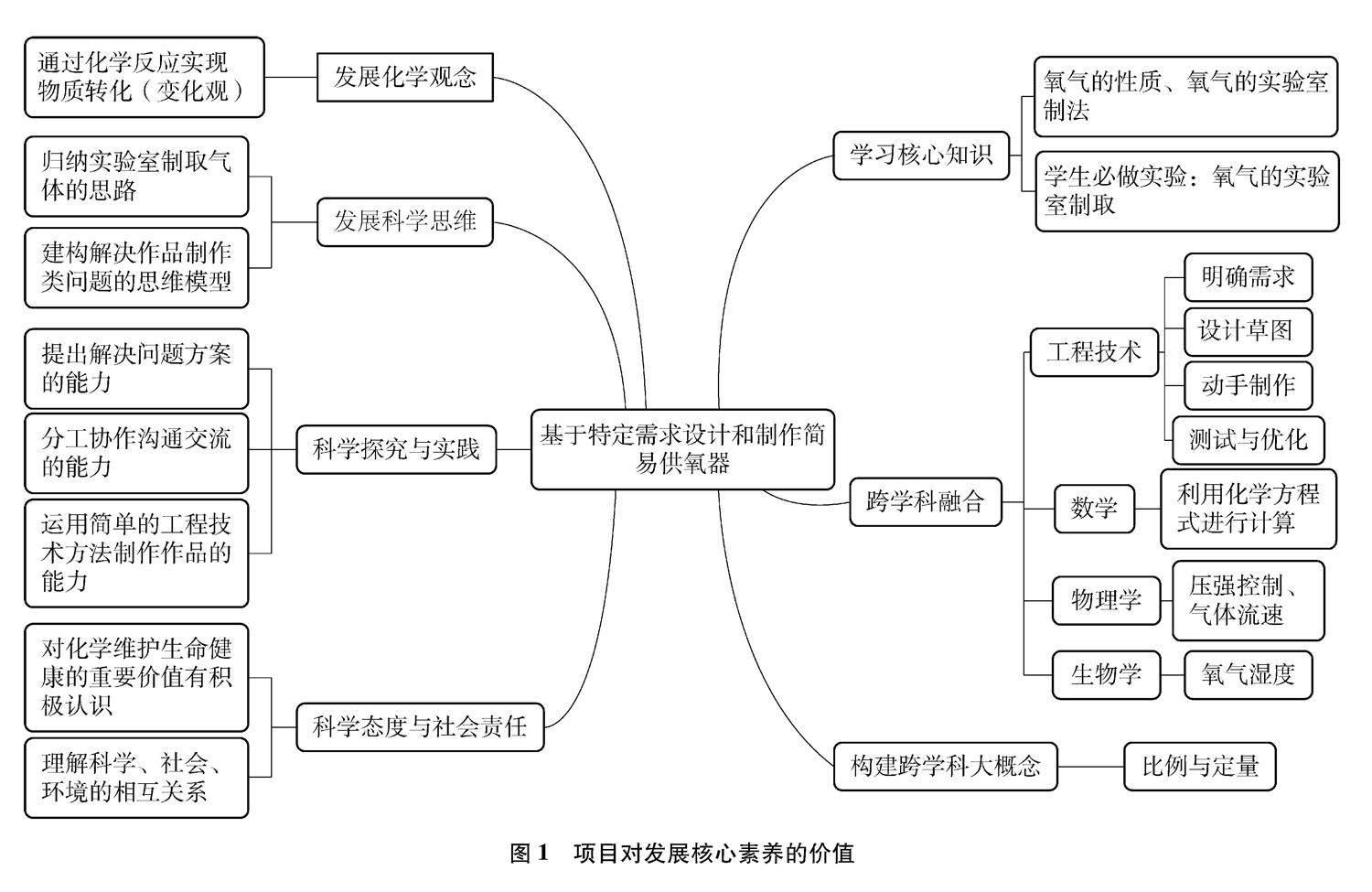

供氧器是指可以提供氧气的装置,在简易供氧器的设计和制作中,需要考虑特定人群、环境的实际需求。该实践活动围绕真实而复杂的问题展开,需大约2~4课时的项目式学习来完成[3]。该项目是跨学科实践活动的范例,主要涵盖人教版教材九年级《化学(上册)》第2单元和第5单元的内容,纵向结合了新课标课程内容中主题15的相关内容,综合体现“物质的化学变化”“物质的性质与应用”等主题的大概念与核心知识,同时也承载了“氧气的制取与性质”这一学生必做实验,对“化学与社会·跨学科实践”主题中的化学与健康、材料等相关内容也有所涉及,不仅有助于学生建构变化观、元素观等化学观念,发展建构思维模型等,也有利于培养学生的科学态度与社会责任,促进“比例和定量”等[4]跨学科大概念的发展和完善。其促进核心素养发展的育人价值如图1所示。

2.2 项目内容与活动设计

“基于特定需求设计和制作简易供氧器”项目教学以氧气制取为核心,基于特定环境、对象的需求,应用工程技术方法,完成作品制作。项目学习中,学生需要掌握实验室制取氧气的原理、装置及操作,并应用所学知识,基于特定需求选择合适的制氧剂、设计装置、定量计算确定制氧剂的量、动手制作作品、测试作品、反思不足、优化作品,最终制作出简易供氧器。

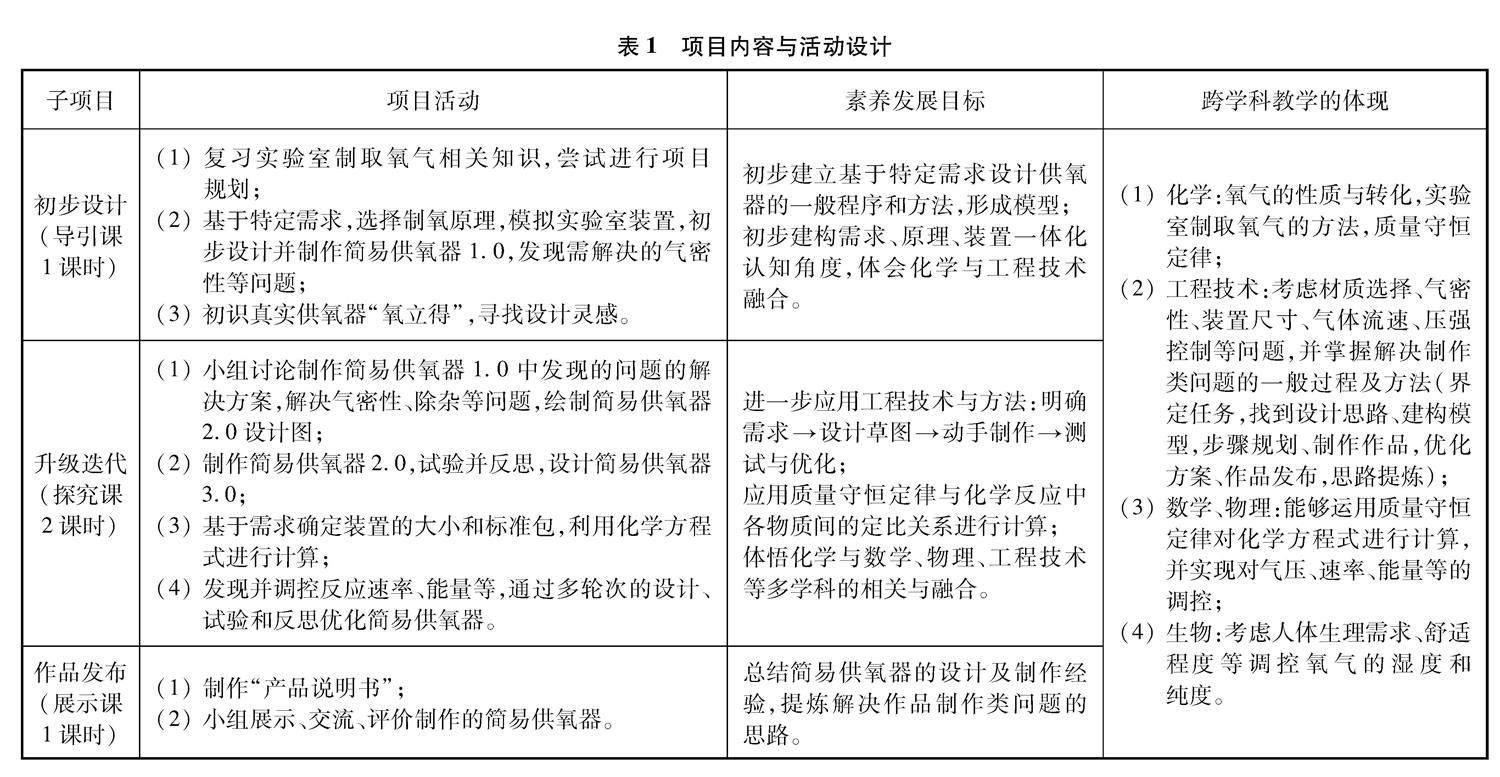

在9年级下中考复习阶段,本项目的开展兼有复习课的功能,针对中等水平的学生,将“基于特定需求设计和制作简易供氧器”项目任务拆解为“初步設计”“升级迭代”“作品发布”三个子项目。项目学习以导引课、探究课、展示课的形式逐步推进,达到复习相关化学知识,建构气体制取模型,并应用模型结合工程技术与方法等跨学科知识,完成作品制作,达成相关经验的教学目标,培养高阶思维能力,提升核心素养。具体的教学内容与活动设计见表1。

导引课、探究课、展示课是项目式学习中的三种基本课型[5],各承载其独特的功能。作为项目学习的起始环节,导引课提出真实和有意义的引导性问题突显项目研究价值,在初步构建问题解决思路和模型方面具有关键作用。导引课的有效实施对于后续探究课和展示课的顺利进行,以及学生对项目式学习的认可度至关重要。为此,本研究以“基于特定需求设计和制作简易供氧器”项目教学的导引课为例,详细展示教学设计与实施过程。

3 导引课教学设计与实施

3.1 导引课的定位

导引课需要回答三个问题:需解决的问题是什么、研究价值是什么、研究思路是什么——以此驱动学生认识简易供氧器、明确研究简易供氧器的价值,拆解并分析项目,对项目学习进行规划。调用化学、工程技术等多学科知识对简易供氧器形成初步设计和构想,并参考真实供氧器探讨解决作品制作类问题的一般思路,为后续探究课做铺垫。

3.2 学情分析

本课的授课对象为9年级下新授课结束进入总复习的学生。经过近一学年的化学学习,学生已初步领悟了化学变化的定义和实质,了解了实验室制取氧气及二氧化碳等气体的基本知识,会进行简单的实验操作,会书写化学方程式,知道质量守恒定律,会利用质量守恒定律进行简单的计算。但是还不知道什么是项目式学习,缺乏项目规划的能力;只会简单的实验操作,实验设计、反思、改进等探究能力比较薄弱;难以将具体的知识与真实问题建立联系,缺乏运用知识解决真实问题的能力;知识零散单薄,缺乏知识经验的结构化。

3.3 教学目标

(1) 通过研讨供氧器的使用范围与情境,明确项目要解决的问题及研究价值,感受化学物质及其变化在维护人体健康等方面的重要作用。

(2) 通过氧气制取实验的复习,使知识经验结构化,初步形成原理→装置→实验室制取气体的一般思路。

(3) 通过对项目任务进行拆解和规划,初步融合工程技术方法,建立基于特定需求设计供氧器的一般程序和方法,形成模型。

(4) 通过选择原理、绘制草图、动手制作等小组合作活动,综合应用化学与工程技术方法等跨学科知识初步制作项目作品,并作反思和改进。

3.4 教学设计思路

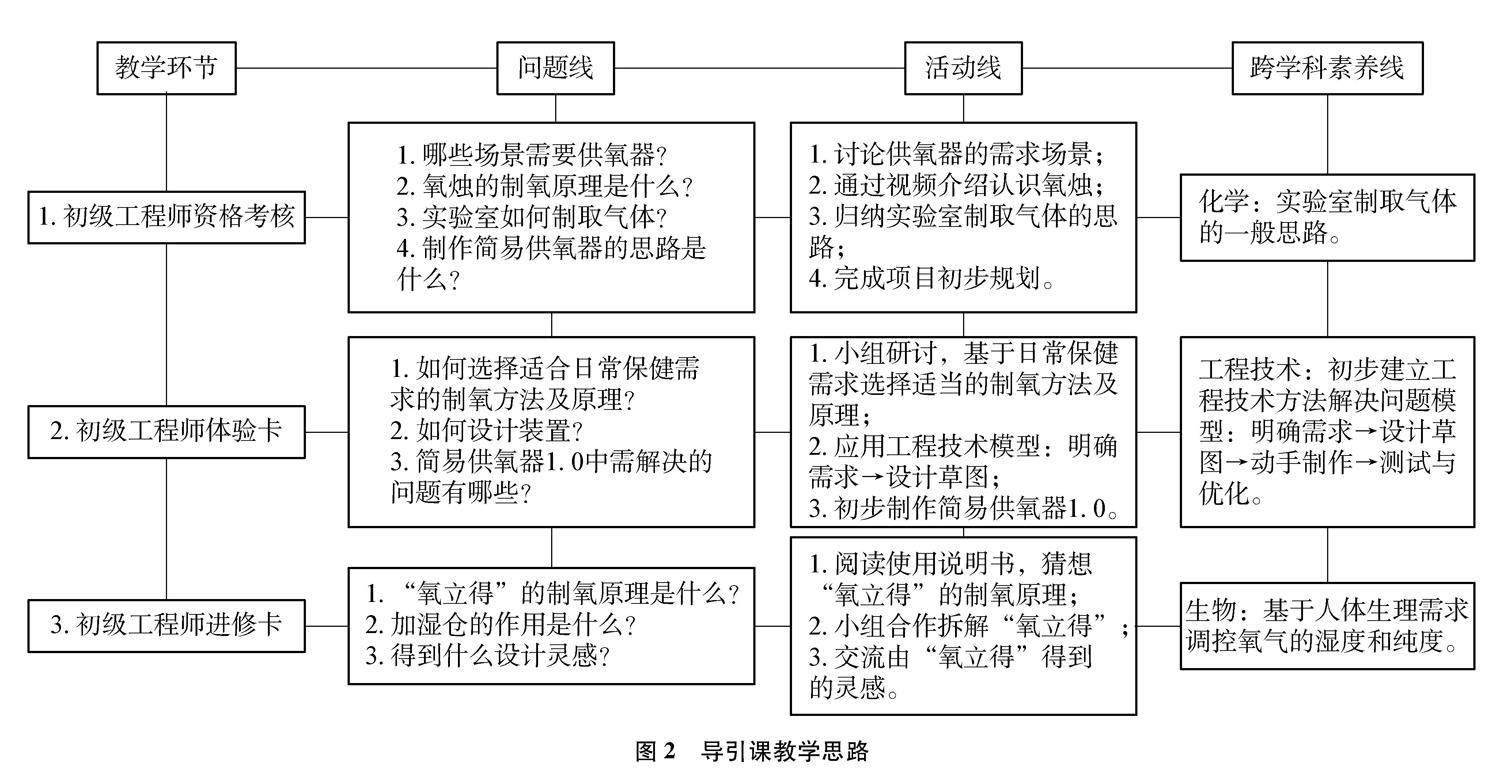

本课以“小工程师”的进修之旅为主线,设置了初级工程师资格考核、初级工程师体验卡、初级工程师进修卡三个教学环节,通过闯关升级的形式,激发学生迎接挑战的斗志和主动学习的热情。

环节一:初级工程师资格考核。讨论供氧器的使用范围及场景,明确要解决的问题及研究价值。以“氧烛”供氧的化学原理驱动学生复习实验室制取氧气的相关知识,使知识结构化。知识迁移,讨论制作简易供氧器的思路,完成项目规划,获得“初级工程师资格”。初步确立基于特定需求设计供氧器的一般程序和方法,形成模型[6]。

环节二:初级工程师体验卡。实施项目,应用明确需求→设计草图→动手制作→测试与优化的工程技术解决问题的模型,在日常生活场景下选择适当的化学反应原理,设计相应的制取装置,并以“初级工程师”的角色考虑在生活中选择适当的材料制作简易供氧器1.0版,并做试验和反思。

环节三:初级工程师进修卡。完成初步设计和实践后,面对“工程项目”中难以解决的问题,向市面上成功产品化的简易供氧器“氧立得”学习,寻找灵感。小组合作阅读说明书,用已学化学知识猜想或分析其制氧原理。拆解“氧立得”,研讨实验室固液不加热型制取气体的装置如何经过综合设计转化为真实产品“氧立得”。交流“氧立得”的设计亮点及加湿仓的作用,从人体生理需求的生物学角度考虑作品的优化,构思简易供氧器2.0版。

三个教学环节环环相扣,循序渐进,以几个具体的问题驱动学生一系列具体的活动。从实验原理到装置,再到真實产品,由浅入深,融合化学、生物与工程技术相关方法,形成一条跨学科素养线。本节课的具体教学思路如图2所示。

3.5 具体教学过程

[小剧场]下课铃响,任老师布置完作业后准备离场,突然身体不适,感觉缺氧眩晕,在教室角落蹲了下去,学生见状立即上前去扶,她拿出随身携带的简易氧气罐,吸了点氧气之后有所缓解,慢慢回到办公室休息。

[教师]像任老师这种临时需要氧气的情况还有很多,可简易氧气罐的氧气量是有限的,不适用所有场景,在其他特定需求下我们如何设计和制作简易供氧器呢?本课我们一起开启“基于特定需求设计和制作简易供氧器”项目式学习。“供氧器”是一类能产生氧气的器械或装置,你们了解的生产生活中有哪些场景需要用到供氧器?

[学生1]去西藏旅游,高原反应需要供氧器。

[学生2]乘坐飞机时,飞机里有集中供氧。

[学生3]医院里病人需要供氧器、家里有老年人需要小型供氧器。

[学生4]鱼塘里可能有供氧器为鱼虾供氧。

[教师]综合以上同学的分享,供氧器的使用范围或场景有:家用保健型供氧,在高原、火灾、矿难等危险环境中的救治型供氧,大型化工生产或水下作业的供氧,医疗急救供氧,航空航天以及水产养殖、粮食或食品贮存对供氧和耗氧的双向需求等……需求的场景不同,制氧的原理也不同,优质的供氧设备能够有效地提升人们的生活水平。一起来认识在潜艇中常用的供氧器——氧烛。

[观看视频]潜水艇中常见的供氧器氧烛的介绍。

[教师]氧烛的制氧原理是什么?

[学生]根据视频介绍,氧烛中产生氧气的反应为氯酸钠分解,类似已学过的氯酸钾制取氧气的原理。

[教师]实验室制取氧气的相关知识经过综合设计可以成为如“氧烛”这样的供氧器,想成为设计简易供氧器的“小工程师”需先通过下面的考核。

环节一:初级工程师资格考核

[教师]复习实验室制氧气的三个化学反应,在学案上书写化学方程式,并填写对应的发生装置类型。

[学生复习并填写学案](略)

[教师]实验室制取氧气的学习思路是什么?

[学生]实验室基于质量守恒定律选取了三个产生氧气的化学反应,基于化学反应原理中反应物的状态、反应条件,确定了发生装置:固固加热型和固液不加热型;结合氧气的性质确定了收集装置:向上排空气法或排水集气法;然后进行实验操作获得氧气。思路为:原理→装置→实验。

[教师]类比实验室制取氧气的一般思路,制作简易供氧器的一般思路是什么?

[学生]先选择合适的反应原理,根据原理制作发生装置。

[教师]反应原理依据什么选择?

[学生]反应原理根据需求场景选择。

[教师]知识转化为产品,需要工程设计,工程项目需要总体规划。小组讨论如何对项目进行初步规划?

[学生讨论后回答]基于需求→选择原理→制作装置→使用供氧器。

[教师]预测项目制作过程中将面临的关键问题有哪些?

[学生1]场景选择要提前考虑,有可能比较特殊,比如潜艇、飞机等。

[学生2]直接制作发生装置比较困难,先绘制草图考虑选什么材料、装置如何连接等问题会比较好。

[学生3]选择反应原理时可能要综合考虑成本、绿色化学、反应条件等。

[教师]归纳以上各位同学的思考和建议,项目初步规划如下。

[教师板书]场景需求→选择原理→绘制草图→动手制作→测试→使用供氧器

环节二:初级工程师体验卡

[教师]探讨日常生活中需要供氧器的情况。如家里孕妇、老人缺氧时,或你做数学难题太疲倦了头晕眼花等场景里,请你设计一款简易供氧器。

[教师]参考实验室制取氧气的原理,小组讨论出最佳原理,并说明理由。

[学生讨论后回答]考虑反应条件的难易、绿色化学等角度选择过氧化氢制氧气更适合家用的场景。

[教师]模拟实验室过氧化氢制取氧气的发生装置,想一想在生活中有哪些常见的材料可以选择,绘制简易供氧器的草图。

[学生]绘制草图(见图3)。

[教师]设计是否可行呢?小组合作实践。

[提供实验用品]矿泉水瓶、塑料桶、注射器、吸管、胶皮管等。

[学生合作实验]制作简易供氧器。

[教师]请用适量的双氧水和二氧化锰,测试一下简易供氧器,看看能否成功制得氧气。将需要解决的问题记录在学案上。

[学生汇报实验过程、现象和结论](略)

[教师]工程项目遇到瓶颈的时候我们就要去寻找新的灵感。在真实供氧器产品“氧立得”中这些问题是怎么解决的呢?

环节三:初级工程师进修卡

[教师]一起阅读使用说明书,猜想“氧立得”制氧气的方法及原理?

[学生]由于B剂不用添加可多次使用,推测可能是催化剂,该制氧原理类似实验室过氧化氢在二氧化锰作用下分解

制氧气的反应。

[教师]分析得很好。查阅资料,B剂为二氧化锰,A剂为过碳酸钠,通过反应2Na2CO3·3H2O2加热2Na2CO3+3H2O2, 2H2O2MnO22H2O+O2↑,产生氧气。为什么“氧立得”没有直接用双氧水制氧气?

[学生]固体体积比液体小,更方便储存和取用,因此过碳酸钠作制氧剂比双氧水更好。

[教师]动手拆解,体验“氧立得”,将其与实验室装置作对比。讨论“氧立得”的设计亮点。

[学生小组合实践、讨论后回答]“氧立得”密封性良好;有个透明窗口(加湿仓)可以看到产生氧气的速率,属于可视化设计;装置一体化的设计非常方便携带。

[教师]加湿仓的作用是什么?

[学生]增加湿度,人呼吸湿润一点的氧气可能更舒适。

[教师]除了湿度,加濕仓还起到过滤、调节氧气纯度的作用,由此得到什么启发?

[学生]课后通过查阅资料,结合化学与生物学,了解在生理学上,成老年人、青年人、小孩等不同人群需要氧气的湿度和纯度是有区别的,可以进一步设计和优化。

[教师]小组研讨,归纳工程技术解决问题的一般模型,进一步完善项目规划。

[学生讨论后回答]

场景需求→选择原理→绘制草图→动手制作→测试,反思,绘制第二版草图再制作、测试,直到制作成功。

[教师补充板书]项目规划,见图4。

[教师小结]今天我们化身小小工程师,将化学与工程技术、生物等学科融合起来成立制作简易供氧器工程项目组。通过复习相关知识、结合工程技术方法,

建构了制作简易供氧器的思路模型。我们将在项目规划下的学习过程中不断优化作品,升级迭代,发布作品,最终像“氧立得”一样实现产品化。

[课后任务]完成以下项目规划书,明确后续小组的分工。

[项目规划书]

成立“ 简易供氧器工程小组”

目标任务负责人计划完成时间是否完成

□

□

□

4 教学反思

本项目围绕制作简易供氧器的目标,设计了一系列驱动学生解决问题的活动,融合化学、物理、数学、生物学等多学科知识,运用工程与技术的思路解决实际生产问题。

经过实践和观察,在上述跨学科实践活动的导引课中,学生的学习热情高涨,学习兴趣浓厚。通过积极讨论并交流供氧器的需求场景,明确了项目要解决的问题及研究价值,感受到了物质及其化学变化对维护人体健康的重要意义;通过归纳实验室制取氧气的方法,形成思路模型,达到了复习核心知识并使知识结构化的目标;通过知识迁移规划项目,建立了基于特定需求设计供氧器的一般程序和方法;通过小组合作初步设计和制作简易供氧器,综合应用了化学与工程技术方法等跨学科知识,提升了实践能力和创新思维。

开展跨学科项目式教学的实践活动有助于促进学生综合理解、运用不同学科的知识及方法,培养学生解决复杂问题的能力,激发他们的创造力,提升科学思维和综合素养[7]。跨学科项目式学习有助于发展学生理性面对未来陌生问题挑战的能力,培养具有创新能力的综合型人才。作为教师有责任更新教学思维,结合项目式教学的特点和优势,深度挖掘真实情景素材,设计跨学科实践活动,有意识地培养学生的综合科学素养。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部制定. 义务教育化学课程标准(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022.

[2]吴小朋. 基于学业要求的跨学科实践活动设计与实施——以“水质检测及自制净水器”为例[J]. 化学教与学, 2023, (14): 19~23.

[3]罗媛媛. 初中化学实施项目式学习的难点与对策探析[J]. 中学化学, 2019, (6): 8~11.

[4]高凌蕊, 韩建丰. 基于化学新课标的跨学科项目教学探索——以“设计和制作简易供氧器”为例[J]. 教育与装备研究, 2023, 39(4): 57~61.

[5]朱永新, 汤敏, 马国川. 营造教育新生态[M]. 太原: 山西教育出版社, 2022: 179.

[6]肖晨. 指向工程思维培养的跨学科实践活动的设计[J]. 物理教师, 2023, 44(7): 43~44, 48.

[7]黄满霞, 秦晋, 杨燕等. 核心素养导向下的“跨学科项目式”教学设计——以“我帮稻农选好种”为例[J]. 化学教学, 2020, (10): 50~55.