创新主导型经济增长 环渤海再也不能错过的机遇

岳清唐

编辑柯妍

众所周知,中国自上个世纪70年代末改革开放以来,经历了从南到北的经济增长。珠三角地区抓住了80年代我国不断扩大对外开放的机遇,在深圳特区的引领下获得了大发展,成为中国当代经济增长的“第一极”;长三角地区抓住了90年代后期国家大规模投资拉动经济增长的机遇,在上海大力开发浦东新区的驱动下,获得快速发展,成为中国经济增长的“第二极”;那么,作为中国经济增长的“第三极”——环渤海发展的支点到底在哪里?环渤海究竟走一条什么样的增长之路?

中国当代经济三大“增长极”之比较

城市是经济发展的中心,城市群(表现为城市圈或城市带)是区域经济发展过程中的自然趋合现象。当今区域之间的竞争已不再是单个城市之间的较量,而更多地以城市群的综合竞争力来体现。地理上相近,文化上相通,经济上紧密关联的一些城市在发展中逐渐形成一个共同发展的城市群。从总体上看,我国三大城市群中,长三角和珠三角较为成熟,环渤海城市群则刚显出其轮廓。以下我们从城市群的角度对三大“增长极”的总体情况进行比较。

基本情况的比较

环渤海城市群由三个子城市群共26个城市组成,包括处在核心地区的京津冀城市群、处于两翼的山东半岛城市群和辽中南城市群。京津冀城市群包括北京、天津、唐山、秦皇岛、廊坊、沧州、保定、石家庄;山东半岛城市群包括济南、青岛、烟台、威海、日照、东营、淄博、潍坊;辽中南城市群包括沈阳、大连、营口、葫芦岛、盘锦、锦州、辽阳、鞍山、本溪、抚顺。

长三角城市群由上海市和浙江省的杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、舟山,江苏省的南京、镇江、无锡、常州、苏州、南通、扬州、泰州,共15个城市组成。

珠三角城市群由广州、深圳、佛山、中山、江门、东莞、珠海、肇庆、惠州9个城市组成。

三大城市群合计土地面积为41万平方公里,约占全国土地总面积的4.27%,承载的人口数为2.357亿人,约占全国总人口的18.2%。其中,环渤海城市群土地面积和人口都远大于长珠三角,分别是长三角的2.6倍和1.72倍,是珠三角的4.75倍和4.86倍。(见表1)

经济水平的比较

总量经济水平的比较。从GDP总量来看,环渤海城市群为30687.8亿元,比长三角的27601.6亿元略多3000亿元,两大城市群的经济总量分别占全国的22.5%和20.2%。三大城市群中珠三角经济总量最小为13575亿元,占全国的9.9%。从城市经济实力来说,长三角的城市规模较大,15个城市中有10个经济总量已超过1000亿元人民币,占67%珠三角9个城市中只有4个经济总量超过1000亿元人民币,占44%;环渤海26个城市中也只有14个经济总量超过1000亿元人民币,占54%。

由于三大城市群所包含的城市数量不同,地域面积和人口总量差异很大,仅用经济总量来反映各自的经济水平,在一定程度上缺乏可比性和科学性,为此,我们用人均和地均经济量来比较三大城市群的经济发展水平:

人均经济水平比较。从人均GDP来看,环渤海城市群平均水平虽然是全国平均水平的1.8倍,为2.27万元,但比长三角的3.61万元和珠三角的5万元要低许多。珠三角人均GDP在4万元以上的城市有6个,长三角有3个,而环渤海则只有2个,并且还是总量较小的城市东营和威海。天津、青岛和大连等城市的人均GDP均未超过4万元。

地均经济水平比较。从地均经济水平看,珠三角为2480万元/平方公里,长三角为2754万元/平方公里,而环渤海仅为1180万元/平方公里,不到前两大城市群的一半。

发展道路的比较

分析三大增长极的总体比较结果,可以看出环渤海城市群的经济发展水平比长三角和珠三角低了许多。其原因在于我国改革开放以来,三大城市群所处的政策环境的不同,对发展机遇的把握不同所造成的。珠三角抓住站在改革开放前沿的机遇走了一条通过大量加工贸易出口来推动工业化实现的道路,长三角抓住机遇走了一条通过大规模投资推动工业化实现的道路。而环渤海从整体上说,则在较长时间内处在并无明显特征的缓慢发展过程中。

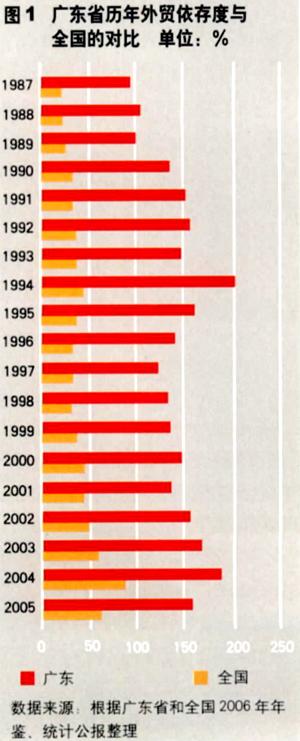

珠三角:出口推动工业化的实现。珠三角地处我国改革开放的前沿地带,凭借其毗邻港澳、靠近东南亚的地缘优势和华侨之乡的人缘优势,在20世纪后20年的改革浪潮中,很好地利用了国家经济特区和对外开放的优惠政策。以深圳特区的开发为龙头,最先吸引了大量的港澳中小资本,吸引了来自全国各地的大量优秀人才,以及数以千万计的“廉价劳动力”。以“三来一补”、“大进大出”的加工贸易起步,迅速成为中国经济国际化或外向化程度最高的地区。广东外贸占全国外贸的比重一直保持在30%以上,外贸依存度一直保持在100%—150%,甚至个别年份高达200%,这两项外向型指标远远高于其它各省市。(见图1)

珠三角通过大量出口推动了工业化的实现,但珠三角目前的工业化是一种“缺钙”的工业化。因为珠三角的对外贸易,主要是加工贸易,制造业层次相对偏低,仅仅处在赚取劳动力加工费的地位,国际竞争力不强,总体上处于国际产业链分工的低端环节。同时,随着改革能量的充分发挥,政策优势的逐渐消失以及来自长三角强有力的竞争,珠三角已出现外资转移、经济增长速度相对放缓的不利局面。珠三角正面临着深刻的转型:补上工业化进程中所缺乏的向技术密集型、资本密集型产业转化这一课。

长三角:投资推动工业化的实现。投资推动是长三角经济增长的强劲动力。改革开放以来,长三角经历了两次投资快速增长时期:1993年开始的快速增长和2001年开始的快速增长。后一次投资快速增长与前一次不同,日益增长的投资主要来自民营非公有制企业投资和外商直接投资。上世纪90年代后,长三角地区发挥产业基础设施良好、产品配套条件和人力资本丰富等比较优势,抓住国际产业结构调整和产业转移的机遇,以浦东开发为龙头,成为国内外投资者关注的“热土”,特别是成为跨国资本在我国投资最密集的地区。(见图2)

环渤海不可错失的机遇

近年来,人民币升值和越南、印度等国的更低成本竞争,导致以加工贸易型为主的珠三角经济增长面临产业结构升级的内在压力;资源、能源的约束导致以投资驱动型为主的长三角经济增长是不可持续的。从国家战略层面来说,正在从主要依靠作为世界“加工厂”赚取加工费为主转向提高自主创新能力、实现高附加值产品出口和扩大内需为主;从投资拉动的粗放式增长转向依靠技术创新的集约式增长。国家“十一五”规划明确提出:“立足增强自主创新能力推

动发展,把增强自主创新能力作为国家战略,促使经济增长由主要依靠资金和物质要素投入带动向主要依靠科技进步和人力资本带动转变。”

因此,实现经济增长的新一轮模式和机遇摆在了三大城市群面前,这一轮增长的特点就是创新主导型模式。在此模式下,环渤海比其他两大城市群有较多的优势和机遇。如何抓住机遇,以科技创新推动新型工业化的实现,则是环渤海再也不可错失的重大良机。

全球经济“东移”和我国经济“北移”的机遇

目前,全球化正使世界经济的发展中心有向东“迁移”的趋势,即由西欧移向东亚,由大西洋移向太平洋;同时,我国经济的发展也出现了资本“北上”趋势,即由南部的珠江三角洲北上到中部的长江三角洲,再进一步北上到北部的环渤海地区。上述两大经济发展趋势的交汇点,正好是环渤海城市群。两大趋势交汇的时机,显然是环渤海城市群加快发展的绝好良机。由于珠三角和长三角的综合商务成本趋于上升,土地紧缺,发展空间受限,人力成本及水电等费用也在升高,这些都会迫使企业做出区位调整,并影响到投资者的空间决策,进而呈现出资本逐步向北推进趋势。现在有越来越多的外商投资正在北上西进,布局中国,如在北京建立研发中心和营运总部,在天津、山东等地建立生产基地。

国家高度重视环渤海地区的发展

在国家“十一五”规划中,京津冀区域规划被列为专项规划,提升到国家战略高度,这充分说明了国家对环渤海区域发展的重视。在由国务院批复的4个国家级新区中就有滨海新区和沈北新区两个在本区域。对于国家来说,天津滨海新区的意义并不仅仅局限于天津,作为环渤海经济圈的重要组成部分和核心力量,它的能量应该辐射到中国北方,乃至于东北亚地区。滨海新区将建设成这样一个基地:立足天津、依托京冀、服务环渤海,辐射三北,面向东北亚,成为先进的制造业和研发转化基地,同时,将成为中国北方国际航运中心和国际物流中心。像深圳特区和浦东新区一样,滨海新区是我国区域发展战略的又一重要布局,对于环渤海经济圈乃至我国北方经济发展都具有深远意义。另外,在国家新的发展战略中,振兴东北老工业基地,以及奥运经济也是环渤海发展的强大引擎。

环渤海不可比拟的自身优势

环渤海城市群是中国科技力量最强大的区域,集中了全国大量的科研教育基础设施,尤其是北京的智力资源在全国最为丰富。天津、济南、青岛、沈阳、大连也都拥有许多知名高校和科研院所。仅京津两大直辖市的科研院所、高等院校的科技人员就约占全国的四分之一。

仅从北京市看,在高等教育资源方面,除了有市属的30所高等院校外,还有教育部直属的32所研究型重点高等院校。在科研资源方面,除军工单位外,2005年北京地区县以上独立、非转制院所合计有267个,其中北京市属院所有46个,中国科学院所属院所38个,中国社会科学院所属院所36个,国务院各部门所属147个,总计有科技活动人数62167人。另外还有128家按企业化经营的转制院所。在国家重点科研基础设施方面,全国159个国家重点实验室中,有49个位于北京,占30.8%;全国83个国家工程研究中心中,有26个位于北京,占31.3%;全国142个国家工程技术研究中心中,有41个位于北京,占29.6%。这种集中国家科教资源的程度是珠江三角洲和长江三角洲地区所无法比拟的。这些国家级的科教资源原则上是服务于全国的,但环渤海各城市肯定具有“近水楼台先得月”的地利之便。(见表2)

从创新的产业化实施条件来看,53个国家高新技术产业开发区中有12个位于环渤海城市群,比重达到23%。2005年全国入住高新区的41990家企业中,有23728家处在环渤海城市群中,占比例57%。其中京津两市高新区内就有18582家,占比44%。

从科技成果的产出来看,在2005年全国登记的32359项科技成果中,环渤海地区地方科技成果总量达到8640项,占全国地方科技成果总数的34.5%;长三角地区地方科技成果为4353项,占全国的17.4%;珠三角地区为1122项,占4.5%。上述三个地区地方科技成果的总量占全国科技成果登记总量的43.6%,占全国地方科技成果总量的56.3%。

经过长期的建设和发展,环渤海地区已经成为我国最大的重化工业基地之一。区内大中型骨干企业众多,工业门类齐全,钢铁工业、石油工业、煤炭工业、化学工业、机械工业、电子工业和建材工业都很发达,是我国石油、钢铁、化工、重型机械、造船和煤炭等工业的重要生产基地。

环渤海地区腹地辽阔,覆盖面积遍及大半个中国,并且是东北、华北、西北和华东部分地区的主要出海口。东北三省及内蒙古的粮食、畜产品、石油,西北地区的煤炭、皮毛,华北地区的石油、轻纺产品,渤海的海产品,甚至远在数千公里之外的青海、新疆的货物,都要经过这里运往世界各地。同时,这里又是北京地区与世界160多个国家和地区贸易往来的通道,国外的进口设备、资金、商品也大部分从这里进入中国的北方市场。环渤海所辐射的这些内陆地区,涉及13个省和自治区,其土地面积约占全国土地面积的60%,这是长珠三角所不具备的。

环渤海创新主导型发展面临的挑战

环渤海城市群虽然在创新资源、产业基础、发展腹地等方面拥有优势,在承接国际产业和资本转移方面有了时机,又有国家战略的支持,但如何把握好机遇,也面临着非常大的挑战。

长珠三角虽然在创新资源上不如环渤海,但它们在创新能力上却强于环渤海。尤其是长三角城市群由于在人才数量和质量、金融服务、城市化水平等方面的优势,吸引了大量跨国公司投资,已初步建成了计算机和通信设备制造企业集群以及集成电路产业基地,极大地提高了该经济圈的科技创新能力。据国家科技部《全国及各地区科技进步统计监测结果》显示,2005年上海的综合科技进步水平指数超越北京,坐上了第一把交椅。另外,虽然环渤海地区产业体系完整,但却是围绕各核心城市分别形成的,产业的同构现象较为突出,差异性和互补性不明显。因此,环渤海城市群的发展必然面临着长三角和珠三角在资金、人才、技术等方面的激烈竞争。

面对机遇与挑战,我们怎么做?

如果说环渤海过去无缘于出口拉动和投资推动的机遇,是因为国家有关政策倾斜和自身条件不足所导致,那么,当创新推动工业化实现的机遇到来,而环渤海又具备较好基础时,我们的城市管理者和企业该怎么做才不让机会与我们擦肩而过?

环渤海三个子城市群应形成一种以主要城市为关键节点的网格化创新合作机制。在这种网格化机制中,每一个城

市都是平等的,都是创新链条中的一个部分。关键节点城市(北京、天津、青岛、济南、沈阳、大连)是创新发展的隆起地带,其他城市分别围绕着关键节点城市而与其他城市发生创新联系。北京以其优越的基础可以发展成为整个环渤海城市群的创新中心城市。

由于京津冀城市群南联山东半岛城市群,北接辽中南城市群,不但地理位置上是环渤海城市群的中心,而且其主要城市北京和天津也是整个环渤海城市群中最重要的两个城市。因此,北京市作为中心的中心,如何在环渤海创新主导型发展中充分发挥自己的资源和产业优势,起到对其他城市的创新辐射和带动作用就至关重要。

北京市多年来一直高度重视科技创新工作,并取得了较大成就,初步构建了首都区域创新体系:中关村科技园区建设取得不断进展,高新技术产业发展的质量和水平不断提高,出现了一批自主创新产品。政府积极推进科技体制改革,企业的自主创新能力得到增强,科技为首都经济社会发展和人民群众生活水平的提高做出了巨大贡献。但是,与深圳之于珠三角、上海之于长三角所发挥的作用相比,北京对于京津冀和环渤海的引领和辐射带动的潜力还远没有充分发挥。因此,北京要加快迈向创新型城市的步伐、在环渤海创新主导型经济增长中成为领跑者,必须在已有工作基础上,突出抓好以下三个环节:

一是突出北京科技资源优势对环渤海其他城市的辐射作用。加强中央在京科技资源和市级科技资源的互动与协调,做强中关村科技园区,打造辐射环渤海的自主创新高地。提升现有技术市场的功能,建立覆盖环渤海城市群的技术产权交易转移网络,集成信息,整合资源为技术交易服务。

二是大力发展创新型高端产业。北京要强化商务、金融、信息、科技创新功能,疏解部分生产和服务功能。围绕着发展高新技术产业、现代制造业、现代农业、文化创意产业、以总部经济和研发设计为代表的现代服务业,打造创新型城市、创新型首都。

三是大力发展创新型民营企业。民营企业的创新活力大,政府应为民营企业的创新活动建立一种公平自由竞争的经营秩序。充分利用北京民营高新技术企业多、留学人员归国创业与中小企业创新活力强的特点,推动以民营科技企业为主体的北京新型产学研结合机制的形成。

对环渤海的企业来说,处于环渤海城市群依托创新、走向一体化增长的大环境下,要想获得更好更快地发展,在战略上应考虑到以下几点:一是在承接国际产业转移时,应考虑承接那些高水平的制造业,而不是简单的加工业。因为若只作为简单的代工企业,就很难形成自己的核心技术和自己的品牌,不可能成为创新型企业;二是大型制造业企业可以考虑把总部、研发和市场开发放在主要节点城市,而把生产制造等中间价值链环节放在二线城市;三是在整个环渤海城市群各主导产业的价值链中找到自己最擅长的价值环节,打造自己的核心竞争能力;四是善于利用周边城市和地区的资源,更深入地考虑如何和周边的上下游企业协同发展,获得共赢。

(本文由北京市科学技术研究院北京决策咨询中心提供)