我国区域经济发展不协调的基本形势分析

丁 谦 曾庆均 郭 韬

摘要:区域经济不协调发展作为一种客观现实而存在,且有愈演愈烈的趋势,主要源于各区域不同的自然、历史、社会、政治、文化和人们自身的思想意识形态等因素的综合作用。在中国,这种区域发展不协调的诱因包括自然资源禀赋的差异、经济意识的差别、区域经济政策的倾斜、“行政区经济”的导向、市场经济的负面影响等。正是这些诱因导致的区域发展不协调,阻碍了宏观经济顺畅运行和区域经济的可持续发展。

关键词:区域经济;协调发展;现状;原因;危害

中图分类号:F061.5文献标识码:A文章编号:1008—6439(2008)03—0016—05

一、中国区域经济发展的现状特征

根据国家西部大开发战略对于地区的划分,我国经济、社会发展的总体格局分为东、中、西部三大地区。其中,东部地区包括辽宁、北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南等11个省、市;中部地区包括黑龙江、吉林、山西、河南、安徽、湖北、湖南、江西等8个省;西部地区包括重庆、四川、云南、贵州、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙古、广西等12个省、市,自治区。

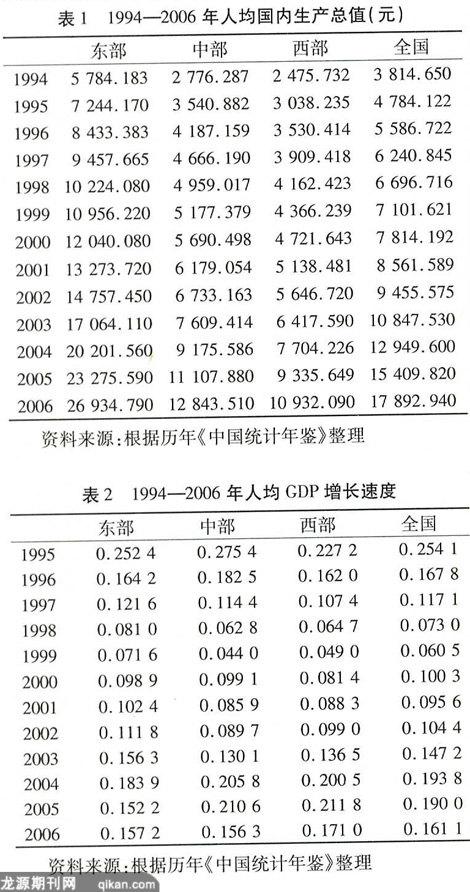

(一)区域间人均GDP绝对差距和相对差距

人均GDP是衡量经济发展的一个宏观指标。人均GDP高表明该地区经济发展迅速;反之,则说明经济发展缓慢。从表1中可看出,东部地区与西部地区人均GDP的绝对差值由1994年的3308.45元扩大到2006年的16002.7元,是1994年绝对差值的4.8倍;相对差值由1994年的2.34倍扩大到2006年的2.46倍。从总体上看,区域人均GDP绝对差距和相对差距逐年增大。

(二)区域间人均GDP的增长速度

1995~1999年三大区域的人均GDP增长速度均减少。1999-2004年三大区域的人均GDP增长速度再次逐年提高,且地区间增长速度差距进一步缩小,2004-2006年三大区域人均GDP增长速度又有缓慢的降低。总体上,1994-2006年东、中、西部地区人均GDP增长速度呈波动起伏,东部地区的人均GDP增长速度与中西部地区的人均GDP增长速度差距在逐年减小(见表2)。

(三)区域间人均GDP差距的综合分析

人均GDP的标准差S和变异系数V是研究区域经济发展差距的基本指数。标准差测量绝对差距,变异系数测量相对差距;变异系数越大,则说明各地区的经济发展相对差异程度越大,区域间的非均衡性就越大。

图1显示的是1994-2006年人均GDP标准差的时间序列图,其中x轴表示年份,Y轴表示人均GDP标准差。从绝对差距看,中国的区域经济绝对差距总体呈逐年扩大趋势,历年三大区域间的人均GDP标准差小于全国31个省区间的人均GDP标准差。三大区域的人均GDP标准差从1994年的1829.55元增大到2006年的8739.8元,而全国31个省区间的人均GDP标准差则从1994年的3953.6元增大到2006年的12276.22元。从人均GDP标准差S的变动速度看,区域差距增大的速度呈波动起伏趋向。1994—1996年三大区域间标准差的增长幅度较大,1996年后增长速度减小,2000年后增长速度又开始波动。31个省区间的标准差的增长速度也显示了类似的规律。

图2显示1994-2006年人均国内生产总值变异系数时间序列图,其中x轴表示年份,Y轴表示人均GDP变异系数。从相对差距看,区域间的变异系数V相对平缓,且省际间的变异系数大于区域间的变异系数,说明省际问的经济发展非均衡大于三大区域间的经济发展非均衡。三大区域间变异系数于2003年达最大,为0.56。全国31个省市区间的人均GDP变异系数在1994年最大,达到0.82,1994—1997年间下降,1997-2004逐步上升,2004年后有所下降。如果变异系数临界值设定为0.45,超过临界值则说明区域非均衡差距严重(徐晓虹,2006),1994-2006年三大区域间最小变异系数为1995年的0.4985,全国31个省市间最小变异系数为2006年的0.6578,均已超过临界值,说明我国的区域经济发展不均衡现象比较突出。

二、我国区域经济发展不协调的原因

我国东中西部地区在经济发展上存在着如此巨大的差异,是由各区域间不同的自然、历史、社会、政治、文化和人们自身的思想意识形态等因素综合作用形成的,是由我国的基本国情决定的,有其特殊的历史与现实背景,具有客观性(李霞,2007)。但是,从发展历史看,政策因素起到了主导作用。

(一)自然资源禀赋的差异

我国是一个地域广阔的国家,物产丰富。但是,各区域自然环境差异却十分明显。这些差异是区域经济发展不协调的重要原因。

自然资源在区域经济发展中的作用是毋庸置疑的,是区域经济增长的物质基础。资源禀赋的区域差异构成了不同区域的比较优势。但是自然资源对区域经济发展的作用不是起绝对决定作用的,在经济实践过程中,自然禀赋丰富的区域,未必是经济增长最快的区域,甚至相反,可能成为落后区域。我国资源富集的中西部地区与资源相对稀少的沿海地区就说明了这点。从世界经济的实践来看,也有类似趋势(李颖,陈银生,2004)。

况且,从地势地形上来看,我国地势自西向东分为三个阶梯,“西高东低”的地势十分明显,西部地区地形多为山地,盆地,交通阻塞;从气候环境上来看,西部地区受大陆性气候影响,以山地气候、温带草原、荒漠气候为主,自然条件相对较差,环境比较脆弱(见表3),这些都阻碍了自然资源优势的发挥。

相对应地,由于近代海洋运输贸易的发展,沿海成为对外开放的门户,所以海、陆位置关系成为影响到区域经济的发展的重区位因素。从海、陆位置关系来看,我国东部各省多为沿海省市,而中、西部地区多为内陆省、市、自治区。东部地区地势平坦,交通便利,新中国成立以前就已经有了较之其它区域优越的经济发展基础,尤其是沿海地区,自近代以来,长期是中国经济发展的中心,这是由水运低廉的运输成本所决定的。

(二)经济意识的差别

对于东部地区,在旧中国时期,由于受到帝国主义与殖民主义的影响,部分城市被迫对外开放,虽然这种由于签订不平等条约导致的对外开放是对我国进行的殖民主义掠夺,但从另一个角度来说,这种开放也在一定程度上带动了东部地区的经济发展,使东部地区成为了我国最早进人近代化的地区。而此时,中、西部的绝大部分地区仍然处于自我封闭的封建社会小农自然经济状态,人们受传统农业经济的影响很深远,大多轻视商业经济。因此,东部地区最早接触到西方的商品经济,人们有着强烈的自主创业意识和敢于冒险逐利的思想。改革开放后,这种思想促进了沿海地区的市场经济改革,为东部地区在区域经济发展中处于领先地位

奠定了基础。而中西部地区长期存在“重农轻商”,这种思想意识上的特征与市场经济是相抵触的,导致改革后降低了中西部地区市场经济的运行效率。

(三)区域经济政策的倾斜

新中国成立初期,国家考虑到国家经济恢复及国内外形势,在内地与边疆经济建设方面进行了一定的调整。上世纪五十年代至六十年代,以“三线建设”为代表,国家将大量重工业、军工企业部署到中、西部区域,促进了中、西部地区的发展。如“一五”期间,内地工业产值年均增长20.4%,比沿海地区高3.6个百分点(高路,葛方新,2000);到1965年,内地工业总产值占全国的比重比1957年又提高了3.7个百分点,已经上升到34.16%(吴浙,等,1995)。到了七十年代,国家对于沿海建设的关注加大,在“五五”期间,沿海的基本建设投资比重达到了新中国成立以来的最高水平(42.9%),工业平均增长率达到了9.4%,比内地工业年均增长速度高出0.5个百分点(高路,葛方新,2000)。也就是说,改革开放前,国家实行均衡发展和重工业优先战略,在“公平”原则指导下,通过计划手段把大量的资源投入到了经济相对落后的中西部所在的国有企业中,使得当时国内大部分的国有企业分布在中西部。但是,在“效率优先”的原则下,国有企业比重高的中西部地区由于其国企自身的效率低下,又占据了地区大量的资本和人力资源,进而限制了其他类型企业的发展,最终使得这些地区在市场竞争中处于不利的境地。

二十世纪八十年代,我国开始实施改革开放,并逐步试行具有中国特色的社会主义市场经济。这些举措促使了我国经济的飞速发展且具有“里程碑”的意义。改革开放后至二十世纪九十年代中期,我国开始实行非均衡发展战略,为了吸引更多的外资并带动沿海地区经济的发展,国家在沿海地区设置经济特区与沿海开放城市与经济区,对于东部沿海地区提供更宽松的发展环境和更优惠的政策支持,促使国内外大量资本要素在短时间内向东部沿海地区聚集,极大地加速了东部沿海地区的发展。东部沿海地区在区位条件、经济技术基础和与国外的经济社会联系等方面都优于内地,成为我国实施对外开放政策的重点,而中、西部地区则在很长一段时间内还受体制制约,在竞争中处于不平等的地位(李颖,陈银生,2004)。然而,从国际经验可以看出,当一个国家经济处于飞速发展的时期,往往最容易导致区域差距的迅速扩大,也就是说,这一时期的非均衡发展战略加剧了区域差距迅速扩大的趋势。

在二十世纪九十年代后期开始,国家采取了一定的缓和区域差距的措施,如“八七扶贫攻坚计划”,“西部大开发战略”,“振兴东北老工业基地”,“鼓励中部崛起”等,对于区域发展进行了一定程度的协调,但这些措施需要长时间的运行才能发挥实际的效用。

(四)“行政区经济”的导向

财政分权和地方政府之间的竞争使我国区域经济发展呈现出“行政区经济”的格局。1980—1993年,我国进行了三次重大的财政体制改革,使中央财政集权削弱,地方财权壮大。这种改革在一定程度上鼓励了地方的积极性,但也强化了地方政府经济利益主体地位的确立。分灶吃饭的财政分权思路使得各个地方政府越来越具有其独特的利益主体的特点。在中国社会表现出非常明显的转型特征的条件下,地方政府作为一个独立的经济利益主体的趋势越来越突出(王志凌,谢宝剑,2007)。在强烈的利益动机的驱使下,地方政府必然运用其权能追求本地区经济的高速增长。

同时,对地方政绩的考察在长时间内以单纯的GDP为指标,进一步强化了地方政府经济主体的角色及对本地经济发展的片面追求。在这样的角色下,各地方政府盲目的关注本地区的发展,忽视与外界的联系,人为地限制资金、资源的外流,导致中央政府在采取区域协调措施的时候无法得到地区政府的全力支持,使整体协调进度受阻。

(五)市场体制的负面影响

社会主义市场经济的建设是我国经济发展中的一次伟大的尝试,实践证明了市场经济不仅仅适用于资本主义社会,同样也适用于社会主义社会经济的建设。但是,市场经济的发展也有其不好的一面,即由于市场的追逐利益性与市场调节的盲目性而产生负面效应。

由于规模效应的存在,经济活动及人口在地域空间上,并不是均匀分布的,而是会形成聚集。与人口的均匀分布相比较,聚集对生产者和消费者两者都有利——人口的聚集给厂商一个更大的劳务市场以找到合适的雇员,同时,也为产品提供了一个市场;厂商的聚集给人们提供了更多的就业机会。在确定我国区域经济增长的因素中,沿海地区现有的经济基础之上形成的聚集效应是一个重要因素。有经济学家已经研究证明了工业设施的地域集中对企业之间的知识流的传播有利,进而有利于创新的扩大(李颖,陈银生,2004)。

同时,聚集有自我增强的趋势。厂商将企业设在市场容量大的地区,而这些企业的来到,又进一步扩大了市场。显然,聚集的自我增强先发地区才有优势,后发地区绝对是—个劣势。如果某个地区面临着工业衰退、失业增加和人口外流的局面,这一趋势也是自我增强的,因为失业和人口外流将降低该区域的购买力,而购买力的降低会促进企业外迁,从而致使失业率进一步上升,人口外流更加严重。

也就是说,市场机制决定了资本总是在追求更高的回报率,所以落后地区的资本总是自发地流动到回报率更高的发达地区;同样,与资本相关的人才,劳动力要素也是如此。如果没有很好的宏观调控进行约束的话,这将导致发达地区越来越发达,落后地区越来越落后,区域不协调陷入恶性循环。

三、我国区域经济发展不协调的不利影响

当区域不协调能够控制在适当范围内时,人们将会更加注重纵向比较的差异性,即更加注重本地区现在与过去的对比,进行自我的反思;而横向比较则成为一种参照动力,不断激发发展热情,鼓励不发达地区发挥后发优势,奋起直追。但是,当区域差距过大或持续时间过长时,人们对于纵向比较的关注力度将被转移至横向比较,此时,这种横向比较,将使落后地区的人们形成挫折、不平、嫉妒甚至愤怒等消极情绪,最终将对我国政治、经济及社会全局的顺利运行产生消极影响,不利于全国人民共享改革发展成果,共建和谐社会。区域经济不协调发展的不利影响主要表现为:

(一)阻碍我国宏观经济的顺畅运行

区域过度不协调发展的持续将促使地方保护主义的盛行,使资源无法合理配置,阻碍经济要素的自由流通,造成全局性经济结构不合理,降低增长效率。同时,对我国经济的可持续发展,国家经济安全造成一定的威胁。由于区域过度不协调,将导致东部发达地区无法顺利地从中、西部地区获得资源供给,这将不利于我国内部需求的拉动,从而提高了我国的外贸依存度,增大了我国在应对国际经济风险上的压力。

(二)不利于区域经济的持续增长

经济的增长,需要不断扩大的市场作为支撑,有效需求不足,很可能导致通货紧缩。市场的扩大,能带动宏观经济增长,1998年以来我国国民经济继续保持稳定较快增长,主要得益于积极财政政策和稳健货币政策的实施。但是,区域经济发展差距增大,使东西部消费差距还在扩大,制约了我国整体消费水平的提高,从而限制了我国市场的进一步扩大。西部地区、农村地区低收入者消费需求不足,在很大程度上制约了整个消费需求的增长。有关统计资料表明,农村居民消费额占社会消费总额的比例持续下降(李颖,陈银生,2004)。区域过度不协调发展将导致中、西部贫困地区陷入越来越贫困的恶性循环中,而东、中、西部地区的联系与协作受阻,东部发达地区由于无法更好地得到中、西部地区资源的支持,也将降低发展速度。

(三)不利于国民经济的可持续发展

我国幅员辽阔,资源总量居世界前列,但人均占有量却排名靠后。由于我国自然环境的承载能力原本较差,所以在经济高速发展的今天,可持续发展成为我国经济发展的必然道路。然而,如果我国区域发展出现严重的不协调,这必将导致我国整体市场资源无法得到优化配置,使各区域环境资源利用无法得到合理统筹。特别对于西部地区而言,一方面,农业在国民经济中的比重大,但是农业生产依靠简单的劳动、传统技术和小片土地相结合,资本和技术都很缺乏,人们只能以传统的方式利用自然资源,这样,过度放牧、毁林、水土流失等生态退化现象就不可避免。另一方面,在国家区域分工体系中,由于区际差距过大,区际竞争能力差距也进一步拉大,西部等落后地区处于提供原材料、矿产等的地位。而西部地区是我国大江大河的发源地,生态环境十分脆弱,西部地区水土资源恶化相当严重。以牺牲环境资源为代价,将使得我国的可持续发展战略受阻,严重影响到我国未来的发展。

(四)不利于社会的稳定

首先,地区差距过大并持续,必然会导致贫困现象的凸现,特别是相对贫困的涉及面扩大。历史事实说明,贫困会带来一系列的社会问题,不利于社会的稳定和和谐发展。其次,区域间的经济发展差距带来的就业机会和工资差异,导致了大量的西部地区人口向东部地区流动。大量流动人口的存在对城市管理造成了较大的压力,也提出了更高的要求。