城乡统筹与区域协调的网络机制

黄 洁

摘要:企业跨区域成长并不是企业完全迁移到另一地区,而是表现为跨区域的网络化成长模式,即在进入地成立子公司或将企业活动的一部分从企业原生地迁移到进入地,可以加快区域之间的资金、人才、技术等资源的流动和合理配置。因此,企业的跨区域网络化成长是促进区域间经济协调和统筹城乡发展的驱动因素;以企业的跨区域网络化成长为动力,以产业网络构建为手段,建立区域产品链和产业链。将促进区域经济和城乡经济的一体化。

关键词:城乡统筹;区域协调;网络机制;企业跨区域成长

中图分类号:F061.5文献标识码:A文章编号:1008—6439(2008)03—0024—03

一、城乡统筹与区域经济协调的关系

党的十六届三中全会提出,在全面建设小康社会的进程中要贯彻“五个统筹”,即要做到统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放。其中,摆在五个统筹第一位和第二位的,是统筹城乡发展和统筹区域发展,这是全面建设小康社会乃至整个现代化进程中的两个大问题,是关系中国现代化前途的两个大问题。

目前,学术界和实践界都在对统筹城乡发展和统筹区域发展的路径进行积极探索。城乡统筹是一个庞大复杂的系统工程,如何最有效地实施这个工程目前并没有统一的定论。然而,无论是学术界还是实践界,大家一致认同的是,城乡统筹目标的实现必然要以地方经济的协调发展和繁荣作为重要支撑和保障。因此,一些学者重点关注了城乡统筹与区域经济发展及区域经济协调的问题。如朱红(2006)提出,西部地区必须在新型工业化进程中依托城镇化来统筹城乡发展。他的研究认为,工业化和城镇化发展的不协调是导致城乡差距扩大的重要原因,必须依托新型工业化、城镇化、社会化统筹城乡协调发展。因此,必须大力提升整体工业化水平,增强区域经济实力。可行的做法包括:加速优化产业结构进程,提升产业层次,推进产业结构高度化;以特色块状经济为重点,发展壮大县域经济;用新型工业化的思想发展农业,加快农业现代化进程等。张艳萍、朱敏(2007)也提出,县域经济是我国国民经济中具有综合性和完整性的基本单元,发展县域经济成为城乡统筹制度创新的重要载体。本文同样认为,地方经济的发展,尤其是中小城市和农村经济的活力是统筹城乡发展、缩小城乡差距的重要基础。而如何有效发挥区域性中心城市优势产业和主导产业的带动与扩散作用,促进小城镇经济的集聚和繁荣以及农村民营企业的发展是协调区域经济、实现城乡统筹目标、缩小城乡差距的核心问题。

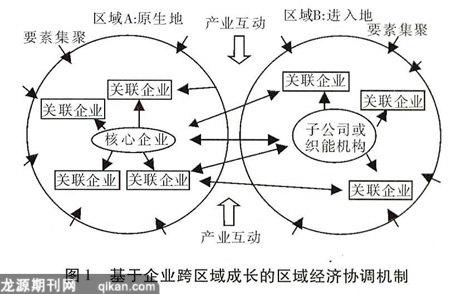

二、基于企业跨区域成长的区域经济协调机制

大力发展功能城市化、规模小型化且与农村经济联系紧密的小城镇是消除城乡二元经济结构、推动城乡统筹的最佳载体和重要支撑。而小城镇经济和县域经济的发展离不开具有地方特色和竞争优势的主导产业的崛起。本文认为,主导产业在其以网络化为主要形态的本地和异地扩张过程中会产生有效的经济集聚与辐射效应,从而带动关联产业的发展和小城镇特色块状经济的形成,为统筹城乡发展提供经济支撑。其中,产业内大型企业的跨区域网络化成长及其对进入地中小企业的影响又成为推动区域间的产业联系和互动的核心要素。

1企业分工网络与区域经济

现代企业和产业的扩张多以网络的形态展开。随着现代生产活动的复杂化、现代通信和网络技术的飞速发展以及社会分工的进一步深化,产业链的分解和破碎化(fragmentation)特征日益显著。企业各自依据自身能力的大小和特点从事产业链上的不同环节,使得企业间的联系愈来愈密切,形成紧密交织、错综复杂的企业间网络和产业网络,并最终形成一个庞大而复杂的区域经济网络。从微观的角度看,区域经济就是区域内和区域间的企业组织将生产过程在地域空间上实行纵向分解和联合后展开的协作活动。发达的网络化组织是区域内部经济整合与协调的重要支撑系统。基于企业的分工网络,地区内形成了有序的技术流、物资流和信息流网络,使得区内的劳动力资源、自然资源、资金、技术等生产要素得以顺畅流通,并推动技术与产品信息的开发与共享。在这个地区经济网络中,企业和产业间的联系越密切,区域的一体化程度和整体性越强。

2企业跨区域成长与区域间的经济互动

产业链的分解和企业间的分工网络也成为区域间经济协调的基础,并以企业的跨区域成长为重要载体。一般而言,企业的成长与扩张,实际上就是企业的经营空间在区域、区际、国际扩张和渗透的过程。跨区域成长是企业扩张的一种重要形式。随着一定区域劳动地域分工体系走向成熟,产业集聚到一定程度时,会导致集聚的外部不经济而引起产业扩散,产业扩散通过企业向外分散布局来实现。

随着我国市场经济体制和现代企业制度的建立和完善,全国各地涌现出一大批竞争力强、具有独立行动力的大型企业和企业集团。这些企业和企业集团正越来越多地开展着跨地区经营。对于跨区域发展的企业而言,企业内的分工就是区域分工,跨地区企业分工成为区域间分工的重要组成部分。区域间的经济整合与协调主要通过企业在进入地的网络化扩张和关联产业网络的构建完成。在此过程中,区域的主导产业和主导产业中的大型企业在区域经济活动协调中处于核心和支配地位。企业在进入地的成长和扩张将吸收周边区域要素向进人地流动、集聚,在整个区域范围内重新配置资源,对进入地经济的发展产生极化效应。具体来说,即是以区域内中心城市的主导产业为基点,通过一个或几个大型核心企业的主导作用,借助专业分工与合作,带动产业上下游企业的发展,形成联系紧密、协调一致的产业链和产业群,从而达到产业集聚效应和规模效应。

三、企业跨区域网络化成长的动因与模式

企业跨区域成长是一种基于特定动机的经济活动,也是根据企业内外部条件情况而作的战略决策和战略行为,跨区域成长已成为一种常用的企业扩张战略。企业的在不同地理范围内的跨区域成长是企业对自身发展战略和成长路径的分析选择,是企业区位调整的一种特殊的形式,也是适应市场需求、环境变化以及技术进步变化的一种方式。同时,企业的跨区域成长也是一个为谋求新的发展空间以更好地满足企业成长需要的决策过程。卢正惠(2003)通过对古典企业扩张与现代企业扩张的动态分析,将现代企业跨区域经营的传导机制及基本动因归纳为五个方面:技术扩散、生产的互补性、需求拉动、资源与市场约束以及区域封锁。赵奉军(2003)在研究中提出,企业进一步发展所需要的要素(土地、劳动力、资本、技术、销售或服务网等)的变化是企业迁移的根本原因,政府间的竞争以及宏观经济的市场化程度等也是影响企业迁移的重要因素。刘怀德等(2005)则将企业在不同区域的迁移和跨区域成长的动因归纳为成本最小化和资源获取。本文认为,对于大多数企业来

说,进行跨区域成长的主要原因是降低生产成本或进入新市场。由于不同区域的资源禀赋存在一定的差异,随着一个地区经济的快速发展,当企业发展到一定程度之后,特别是企业所在行业达到规模优势之后,各种投入要素的需求会逐渐大于供给能力,出现瓶颈现象,如土地、能源和人力等要素价格的上涨。这时企业在原地经营的赢利空间已消失,继续发展的优势已不复存在,企业就会向成本较低的其他区域迁移。即使企业在当地的经营环境并没有发生变化,但是另一个地方形成了这个企业更为有利的经营环境,能够进一步降低产品成本,获得更多的利润,企业也会进行跨区域成长。这里的成本还包括各类交易成本,如要素配置的市场化程度、企业承担的税费、政府运作的效率等。此外,接近消费市场是企业跨区域成长的另一个主要原因。贴近市场可以使企业能够更加近距离地观察其客户,了解消费者需求。

企业的跨区域成长并不是企业完全迁移到另一地区,而是主要表现为跨区域的网络化成长模式。即在进入地成立子公司或将企业活动的一部分,如企业的总部、企业的生产基地或研发机构等从企业原生地迁移到其他区域,而其他活动仍保留在原生地,并在原生地和迁入地的企业生产经营活动间保持紧密的联系。通过企业的各种经济和非经济活动密切不同区域之间的联系,企业的跨区域成长可以加快区域之问的资金、人才、技术等资源的流动和合理配置,有助于发挥不同区域的优势,从而在实现各区域经济增长的同时促进区域经济协调发展。

四、结论

基于上述分析,我们认为,企业的跨区域网络化成长可以作为促进区域间经济协调和统筹城乡经济的驱动因素。因此,可以考虑以企业的跨区域网络化成长为动力,以产业网络构建为手段,在企业进入地形成大、中、小型企业之间新型的分工协作网络体系,建立区域产品链和产业链,推动特色产业在小城镇的聚集,并最终促进区域经济和城乡经济的一体化。对浙江省民营企业的研究发现,不同规模和类型的企业跨区域成长的愿望也具有一定的差异,如大企业的跨区域成长愿望显著高于中小企业,高新产业企业跨区域成长愿望高于传统产业企业。大型跨区企业和企业集团在区域经济发展中具有主导作用,是城乡之间、特大城市与区域性中心城市及小城镇之间经济的“连接点”和“生长点”。因此,在构造区域间产业联系时,可有意识和有重点地推动一批竞争力强的大型企业或企业集团的跨区域成长,通过其跨区域成长带来的产业互动推动实现区域间经济的协调和城乡经济的统筹发展。

(责任编校:夏冬)