农业产业化系统结构分析及其发展阶段判定

何启明

摘 要: 采取实证研究和定量方法,在分析区域农业产业化经营效益的基础上,运用SPSS11.0软件和主成分分析,揭示了甘肃省定西市这一典型农业产业化系统的结构特征;通过建立农业产业化效益生成结构模型,提出了农业产业化发展的“效益阶段论”,并进行了定西市农业产业化发展阶段的判定。

关键词:农业产业化;产业系统结构;产业化效益结构模型;农业产业化“效益阶段论”;甘肃定西市

中图分类号:F306文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2009)01-0025-06

从中观产业经济学视角研究农业与其关联产业的关系及其运动规律是我国农业产业化理论研究的一个新领域。[1]农业产业化经营的实质是农业产业协同效应的实现过程,又是农业产业规模效益的最大化过程。用系统论分析体现一体化特征的农业产业化系统在结构组成上包括:农业生产业、农业工业和商业[2],并构成了一个复杂的社会-经济(技术)-自然复合系统。农业产业化系统结构的优化与合理程度,直接决定着系统功能(包括农业投入产出功能、投入物质有效利用功能、系统稳定性功能等)[3]的强弱,产业系统功能状况又反映着农业产业化发展的水平。为此,从产业系统角度全面分析区域农业产业化发展的社会经济效益,揭示产业化系统的结构特征和功能状况,是一个重要理论问题。本文以甘肃省定西市为例,重点分析这一典型农业产业化系统的结构特征和功能水平,并以效益生成结构为核心指标进行农业产业化发展阶段的判定,对适时推进产业升级具有重要现实意义,对全国其他不发达地区具有重要借鉴价值。

一、农业产业化经营效益分析

(一)定西市农业产业化的相关分析与回归模型的建立

农业产业化是农业经营组织形式的创新,通过农工商科教一体化、产加销一条龙经营,构成了农业产业系统的功能型结构,提升了农业经营效益,促进了农业、农民与农村的协同发展。甘肃省定西市是全国典型的不发达农业大市,经过近10年的农业产业化经营实践,建立了马铃薯、中药材、畜牧、花卉等优势主导产业,农业一体化、区域化、规模化格局基本形成,农民产业收入不断增加,产业化经营效益日见显著,在全国形成了鲜明产业特色和比较优势。根据统计,定西市农业产业化发展对GDP、农民纯收入及地方财政收入的贡献逐年增长(表1)。相关分析表明,其农业产业化产值与GDP、农民纯收入和地方财政收入之间的相关系数分别为:0.991,0.963,0.988,在置信度0.01水平上达到了极显著的相关关系。

通过回归分析,建立定西市农业产业化产值与GDP的回归模型为:Y= 2.363X-39.69

Y为GDP,X 为农业产业化产值。R=0.991,R2=0.982,经调整的R2=0.979,产业产值与农民纯收入存在线性关系,F=333.95,sig=0.000,说明回归效果显著。同法,建立其他模型如下:

农业产业化产值与地方财政收入:Y= 0.148X-1.458(R2=0.915,F=76.714,sig=0.000)

农业产业化产值与农民纯收入:Y= 38.75X(R2=0.999,F=14811.45,sig=0.000)

农业产业化加工产值与农民纯收入:Y=944.81+43.7X(R2=0.833,F=35.97,sig=0.001)

农业产业化利税与地方财政收入:Y= 4.486X+2.121(R2=0.964,F=189.717,sig=0.000)

农业产业化加工利税与地方财政收入:Y=4.051X+2.855 (R2=0.965,F=193.442,sig=0.000)

经检验,以上模型回归效果显著。分析表明,定西市农业产业化对GDP、农民纯收入和地方财政收入的增长贡献率显著,且以农民纯收入的增长效应最为显著;同时,农产品加工对农民增收开始产生重要作用。

(二)定西市农业主导产业效益构成

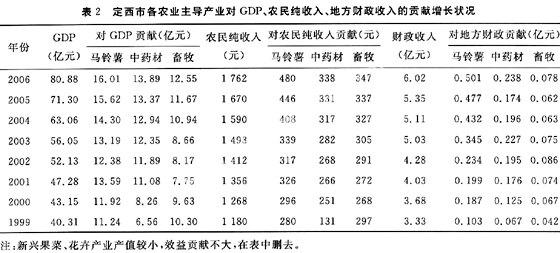

根据统计,定西市农业主导产业对GDP、农民纯收入及地方财政收入的贡献增长状况如表2所示。

通过回归分析,马铃薯、中药材和畜牧三大主导产业对GDP的效益贡献构成模型为:

Y= 0.973X1+ 3.405X2+3.804X3

Y为GDP,X1、X2、X3分别为马铃薯、中药材、畜牧对GDP的贡献量。R=0.990,R2=0.980,经调整的R2=0.965 ,三大主导产业对GDP的效益贡献存在线性关系, F=65.672,sig=0.001,回归效果显著。经相关分析得知,马铃薯、中药材、畜牧及果菜花卉产业与GDP的相关系数分别为:0.945,0.862,0.721,0.564,在置信度0.01水平上,马铃薯存在极显著相关,中药材显著相关,在置信度0.05水平上,畜牧存在相关关系,果菜、花卉为弱相关。

农民纯收入构成模型为:

Y= 46.73X1+ 43.39X2+34.32X3

R2=0.999, F=4246.08,sig=0.000

回归效果显著。经相关分析得知,马铃薯、中药材、畜牧、果菜花与农民纯收入的相关系数分别为:0.967,0.896,0.869,0.843,在置信度0.01水平上,马铃薯存在极显著相关,中药材、畜牧、果菜花卉显著相关。

利税构成模型为:

Y= 1.002X1+1.000X2+0.988X3

R2=0.999, F=469,sig=0.000

回归效果显著。经相关分析得知,马铃薯、中药材、畜牧与地方财政收入的相关系数分别为:0.975,0.833,0.407,在置信度0.01水平上,马铃薯存在极显著相关,在置信度0.05水平上,中药材存在显著相关,畜牧为弱相关。

回归分析模型显示,马铃薯、中药材和畜牧对GDP的效益贡献能力分别为0.973,3.405,3.804;对农民纯收入的效益贡献能力分别为46.73,43.39,34.32;对地方财政收入的效益贡献能力分别为1.002,1.000,0.988。三大主导产业对农民纯收入和地方财政收入的贡献能力为:马铃薯﹥中药材﹥畜牧,对GDP的贡献能力为:畜牧﹥中药材﹥马铃薯。三大产业对农民纯收入的增长最显著,GDP次之,财政收入增长最小。

(三)定西市农业产业化经营效益评价

1.GDP、财政收入和农民纯收入的增长效应显著。通过产业规模扩张,增加了农民收入,推动了龙头企业发展,促进了地方财政收入的增长。2006年,马铃薯、中药材、畜草、果菜花卉等主导产业和新兴产业产值占到了GDP的61.71%,增加农民人均收入1 300元,占农民纯收入的73.78%,上缴税金0.817亿元,占地方财政收入的13.62%,其中,加工利税0.72亿元,占税收的12%。

2.产业协同效应显现。产业化经营促进了农业结构的调整优化,特别是种植业结构日趋合理。从种植业结构看,粮经比、夏秋比分别由1999年的84:16,44:56调整为2006年的77:23、31:69,种植业结构由适应性调整向战略性调整转变。同时,农业产业化促进了以农促工、以工带农,工农互动机制逐步建立,小城镇建设加快,二、三产业发展加速,农村剩余劳动力得以有效转移,“二元”经济结构明显弱化,产业协调效初步实现。

3.催生了农民思想观念和行为的转变。农业产业化经营,打破了自实行土地承包责任制以来一家一户的小农经营模式,使农民利益与龙头企业和大市场联系起来。农业产业化经营中,要求农民不断接受现代科学观念,掌握和运用市场经济基本知识,成为时代要求的“知识”型农民;要求农民掌握先进实用农业技术,积极推进农业商品化、集约化和现代化经营,成为“能力”型农民;在生产组织方式上,参加各种形式的合作经济组织,共担风险,共享利益,成为“合作”型农民。

二、农业产业化系统结构特征分析

现代农业是一个融自然-经济-社会为一体的复合型巨系统。[4]农业产前、产中和产后部门之间有机联系,农业经营的适宜规模、合作组织化程度、龙头加工增值、科技含量、资金支撑、效益产出等各个环节紧密协作,构成了现代农业产业系统的合理结构和高效机制。[5]农业产业化各环节的建设水平和合理化程度必将深刻影响农业经济的生产水平和经营效益。

(一)农业产业化系统评价指标体系构建

为了系统深入地分析农业产业化系统的结构特征和功能(效益)状况,借鉴国内已有研究方法[6-8],经筛选,选择了6个一级指标和19个二级指标,建立了农业产业化系统结构的评价指标体系。6个一级指标分别是:组织化程度、龙头作用、资金支持、科技支撑、产业效益、产业规模。19个二级指标中,反映组织化程度的指标3个:(1) 利益紧密型合作组织比,(2)龙头紧密型组织比,(3)支柱产业组织比;反映龙头带动能力的指标4个:(1)龙头带动农户所占比重,(2)订单带动农户比重,(3)龙头工业增加值所占比重,(4)龙头企业税金所占比重;反映资金扶持的指标4个:(1)龙头资金扶持,(2)扶持资金占龙头投资比,(3)政府扶持资金,(4)政府扶持占龙头投资比;反映科技支撑的指标1个:科技贡献率(科技含量);反映产业效益的指标4个:(1)对GDP贡献,(2)对财政贡献,(3)对农民纯收入贡献,(4)转移农村剩余劳动力所占比重;反映产业规模的指标3个:(1)产业面积,(2)龙头资产所占比重,(3)产业产值。

(二)农业产业化系统结构分析

1. 数据来源。根据统计资料分析得出2004-2006年定西市农业产业化系统结构19个二级指标的数据,具体见表3所示。

2.主成分分析。用主成分分析法提取因子,第1、2个主成分的累计方差贡献率达到99.945%。用SPSS11.0求出各个主成分的特征值、方差贡献率和累积方差贡献率。分析中抽样适度测定值与巴特尼特法圆形检验(KMO and Bartletts Test)的结果,KMO值均大于0.750,表明这些指标值可以进行主成分分析,且效果较好。再用方差极大旋转进行正交旋转,得到主成分载荷矩阵,如表4所示。

表4中指标得分为正,表示该指标在农业产业化系统中的作用在平均水平之上,相反,其作用在平均水平之下。

第一主成分F1中,得分排在前面的二级指标依次有:产业总面积、资金扶持在龙头企业固定投资中的占比、龙头资产比。显然,第一个主成分体现了定西市农业产业化发展的基地面积规模和龙头企业资产规模,可概括为“产业规模”指标。同时发现,在政府对龙头企业的资金扶持、龙头企业上缴税金、增值能力以及对农户的紧密型带动方面,得分为负值,且绝对值为大,说明定西市农业产业化发展的关键问题是:龙头企业发展滞后,增值能力差,税收贡献少,对农户的利益型组织能力严重不足。龙头企业发展滞后,其中的一个重要原因是政府扶持不力,这不符合不发达地区实施工业化战略的现实需要。

第二主成分F2中,得分排在前面的二级指标依次有:产业总播种面积、产业化对GDP的贡献、支柱产业组织比。显然,产业基地的规模化与农民合作经济组织的发展形成合力,实现了农业支柱产业对GDP的显著贡献,这个主成分反映的是产业的集约化、组织化水平,可称为“组织化水平”指标。

由于每个主成分只反映了农业产业化发展某个方面的特征,为此,我们以每个主成分的方差贡献率为权重计算主成分的综合得分,即对各主成分得分进行加权求和,其计算公式为:F=1.561F1+1.438F2.最后得出各指标的综合评价值见表4。

(三)定西市农业产业化系统结构特征及其功能评价

根据定量分析,定西市农业产业化系统结构的基本特征是:

1.产业规模优势形成,助农增收效益显著。主导产业播种面积大,龙头企业固定资产在整个产业化系统中占绝对优势,并形成了对农户的明显带动。在此基础上,形成了以基地规模为核心的产业规模优势,产业发展对农民纯收入的贡献大,对GDP贡献次之。

2.产业组织化发展加快,紧密联结型龙头带动能力正在形成。建立在支柱产业中的合作经济组织数量大,其中以订单契约型为主的龙头紧密型组织发展加快,组织化带动农户的利益联结效应开始显现。

3.科技支撑发生作用,产业科技含量初步提高。通过引进、试验和推广优良品种,建设标准化产业基地,农产品科技含量有了提高,科技贡献率接近30%。

4.工业化进程缓慢,龙头带动乏力。由于企业资金短缺、融资困难、政府扶持能力不够等因素的瓶颈制约,龙头企业发展缓慢,深层次的龙头带动效应没有形成。目前,农产品加工仍处在简单加工、粗放经营的低水平上,企业技术水平低,科技研发和工艺创新能力差,加工增值能力弱,导致对地方财政收入的贡献很小。

总之,定西市农业产业化发展,实现了产业基地的规模化扩张,产业组织化、科技化、工业化开始起步,产业结构体系基本建立。但是,产业化系统的功能还没有真正形成,只有农民增收效益较为显著,财政增长效益仍很弱。在这种意义上,目前产业发展的“兴农富民”效应明显,与“兴工富市”的目标预期还相差较远。

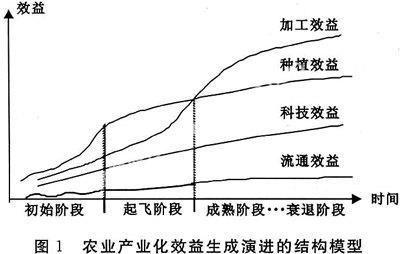

三、农业产业化发展阶段的判定

国内外关于农业产业化发展水平的研究,通常采用综合评价方法,通过指标取舍、建立模型、量化赋值、最后得出发展阶段的判断。[8-9]判断农业产业化发展水平的核心指标应集中体现产业的效益水平及效益结构特征。一般而言,农业产业化效益具有多元生成结构,主要包括:基地种植效益、营销流通效益、加工增值效益、科技进步效益等,随着产业化发展进程的不断推进,产业效益结构不断优化,效益水平不断提升。

以产业效益生成结构为核心指标,依据企业生命周期理论,把农业产业化发展过程划分为初始、起飞、成熟、衰退四个阶段(见图1)。

(一)初始阶段

产业效益主体是种植效益,而且,在规模效益的驱动下,产业规模与效益同步增长。由于受土地总量、产品价格以及各产业所占用资源利用效益和产业效益的消长影响,产业经营在总体增长态势中波动较大,最终实现规模化发展。因此,规模种植效益曲线呈“先陡后平”形态,随着农业科技进步和产业科技含量的提高又呈缓慢上升态势。

(二)起飞阶段

产业效益主要来源于种植效益和加工增值效益。加工业数量迅速增加,农产品加工量、加工产值以及产业总值快速增长,农产品销售价格稳中有升,产业效益凸现,产业化发展趋于稳态。这一时期,由于企业一般使用常规设备和传统生产技术,产品附加值不高,增值能力以及对GDP和财政的贡献较为有限,但是,对稳定农民纯收入和促进产业稳步发展发挥着极其重要的作用。

(三)成熟阶段

当常态增值型的农产品加工业发展到一定规模时,由于基地种植实现了规模化,农产品供给总量趋稳,加工企业之间形成对农产品原料的争夺式竞争,这时企业的设备状况、工艺水平和现代企业制度等所决定的技术型增值能力构成了企业的核心竞争力。于是,龙头加工企业开始步入产业升级和技术创新的发展新阶段,标志着农业产业化发展进入成熟阶段。这一时期的产业效益以科技进步和技术型增值为核心,具有多元结构特征;“企业﹢基地﹢农户”经营组织模式呈紧密型,各主体之间风险共担,利益共享,产加销、农工商、科教产之间真正形成利益的共同体;产业化的农民增收效应、财政增长效应、产业协同效应、社会效应得到充分实现,农业产业化既“富民”又“兴工”,工农协调、城乡统筹格局全面形成。

(四)衰退阶段

产业成熟之后,随着市场需求的深层变动或各种复杂原因的突变,诸如产业换代、新产品替代,或技术创新、企业管理、市场开拓、要素供给等,将会造成产业的衰退。产业衰退并不必然发生在成熟阶段之后,在产业发展的各个阶段仍都存在产业衰退的危险。

农业产业化发展的成长演进过程,其实质是产业效益的不断实现过程,又是产业效益的最大化过程。而且,在产业发展的不同阶段,效益形成的动力源泉也存在差异,从产业发展初期到成熟,依次是政府推动→市场驱动→龙头(技术)带动的动力演进过程,其根本动力是科技进步。

根据以上分析,定西市农业产业化基地规模基本适度,产业结构体系较为合理;加工企业数量可观,加工产值增长较快,但产品附加值不高,竞争力有限;产业总产值增长,农民增收显著,但财政增长效应不明显;产业发展动力由“政府推动”开始转向“市场带动”。由此判断,定西农业产业化目前正处在产业起飞阶段初期。就各主导产业而言,马铃薯产业已步入起飞阶段,中药材产业处于起飞阶段初期,畜牧产业仍处在产业初始阶段。

参考文献:

[1]倪斋晖.农业产业化的理论基础[J].中国农村经济,1999(6):11-17.

[2] 高亮之.农业系统学基础[M].南京:江苏科学技术出版社,1993:1-80.

[3] 刘夏茹,周文宗,杨文新.农业系统论与农业结构调整[J].地域研究与开发,2005(5):97-99.

[4] 马世俊,王如松.社会-经济-自然复合生态系统[J].生态学报,1984(1):1-8.

[5] 李建民.轮农业产业化经营的内在运行机制[J].当代经济科学,2000(1):85-90.

[6] 邱运斌,周杰韩,刘顺国,等.农业产业化经营评价监测方法研究[R].湖南省统计局课题组资料汇编,2003.

[7] 田曙曦,付玲.农业产业化发展水平评价体系研究与应用[J].湖北农业科学,2004(3):8-10.

[8] 丁建中,陈逸,刘坚,等.区域农业产业化水平综合评价——以江苏省为例[J].经济地理,2007(1):60-63.

[9] 韦小鸿.南贵昆区域农业产业化发展趋势效益测评及其发展阶段判断[J].特区经济,2006(6):237-239.