这两幅照片对吗

孙更旭

[关键词]图片,人教版教材,木兰陂,太湖圩田

[中图分类号]G63[文献标识码]B[文章编号]0457—6241(2009)09—0053—03

在讲授新课标《历史》选修I(人民教育出版社,2007年3月第2版)的《王安石变法的历史作用》时,我发现56页两幅照片式样的插图,即《今日的木兰陂》和《今日太湖圩田》与图片的文字说明不太相符。(附教材两幅照片,图片1、2)

生活在北方的教师,对南方的一些特有的人文景观不太了解,比如像木兰陂和圩田等,但讲授这一课时,我总觉得《今日的木兰陂》(以下称图片1)和《今日的太湖圩田》(以下称图片2)两个图片倒过来更合适一些,理由如下:

1从定义上看

《现代汉语字典》这样解释:

陂:①池塘;②水边,岸;③山坡。

圩田:有土堤包围能防止外边水侵入的农田。

从词典的解释来看图片1,也说得过去,图里有堤有坝,像养鱼的池塘一样。但是对圩田的解释,和图片2的内容就不相符了,图中怎么也看不出有稻田的样子,倒像江河湖泊及其中的水利工程。由此我初步判定图片2和它的文字说明可能是不相符的。

2从图片文字说明看

文字说明中对于木兰陂的解释是“中国古代的著名水利工程,不仅抵御海潮,同时又截住永春、仙游等地的淡水河流,灌溉大片农田”。从这个角度看,图片2更符合些。

而图片2的文字说明对太湖圩田的解释是“指有土堤包围的能防止外边的水侵入稻田”。笔者感觉到图片1的外观虽不像水利工程,但与这一描述很接近。

由此笔者认为两个图片应对调一下,或者文字说明对调一下。

3从搜集的图片来看

为证实猜测,笔者抱着怀疑的态度从网上找到一些材料:

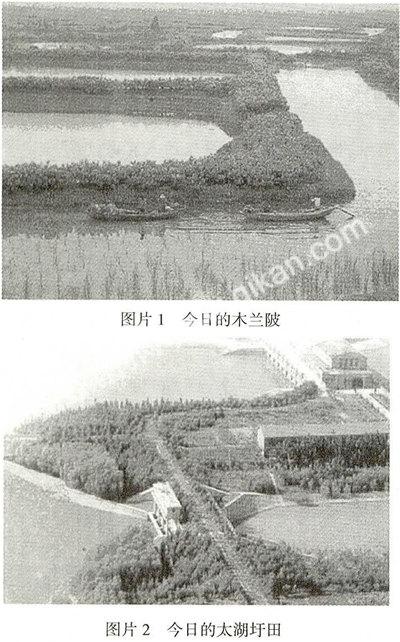

(1)新华网关于木兰陂的介绍照片如下,和

其中前一幅照片和前面新华网的差不多,介绍的是同一个地方,能互相印证。后一幅照片特别引起了我的注意,这不正是教材上的图片2吗?我的猜想被进一步印证,图片2不是太湖圩田而是木兰陂。

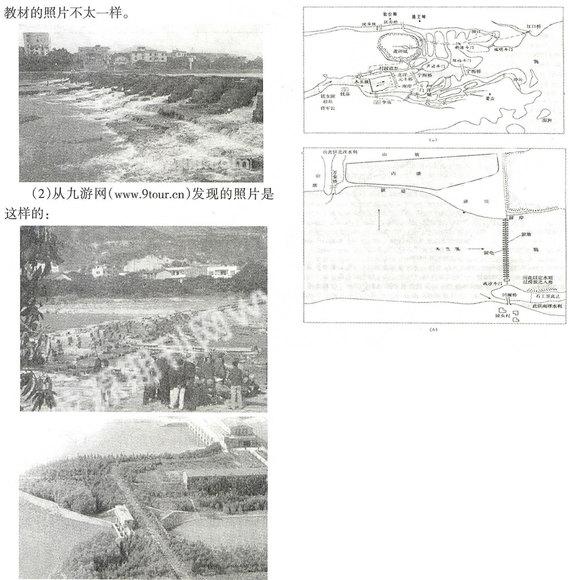

4从木兰陂实物地图进一步印证

从照片上我们可以看出,木兰陂是一个拦河大坝之类的水利工程,而下面的“工程平面布置图”也证明了这一点,图片1所处的地理环境显然无法形成这样庞大的工程。

5从资料的介绍看

网上的资料不一定真实可靠,为此笔者又查阅了一些资料来进一步证实猜测:

(1)关于木兰陂

高校文科教材《中国古代史》关于木兰陂的叙述是这样的:“福建莆田县的木兰陂,也是北宋的著名的水利工程。木兰陂除了宽80米,高10余米,长160余米的陂坝之外,还有回澜桥、沟渠、斗门、涵洞、海堤等辅助工程,能够拦洪、蓄水、排灌,使两岸晚清农田旱涝保收。”

《辞海》“木兰陂”词条:“……当木兰溪水和兴化湾海潮汇流处。工程分枢纽和配套两部分,枢纽工程为陂身,有溢流堰进水闸、冲沙闸、倒流堤等组成。陂首为堰闸式滚水坝,长113米,陂墩29座,高7.5米,陂门28孔。陂首南北两端建有两个进水闸。配套工程包括大渠数百条,总长400余公里,具有蓄洪排灌航运等多种功能。”

福建莆田政府网(www.putian.gov.cn)对于木兰陂的文字介绍与上面大同小异,概况如下:

木兰陂“在莆田市区西南5公里的木兰山下,木兰溪与兴化湾海潮汇流处。始建于北宋治平元年(1064年),是著名的古代大型水利工程,全国五大古陂之一,至今仍保存完整并发挥其水利效用。全国重点文物保护单位……工程分枢纽和配套两大部分。枢纽工程为陂身,由溢流堰、进水闸、冲沙闸、导流堤等组成。溢流堰为堰匣滚水式,长219.13米,高7.5米,设陂门32个,有陂墩29座,旱闭涝启。堰坝用数万块千斤重的花岗石钩锁叠砌而成……配套工程有大小沟渠数百条,总长40Q多公里,其中南干渠长约110公里,北干渠长约200公里,沿线建有陂门、涵洞300多处。整个工程兼具拦洪、蓄水、灌溉、航运、养鱼等功能。”

以上的数字虽不太一样,但仍能看出木兰陂是一个比较庞大的水利工程,图片1中,既无拦江大坝,又无桥涵坝堤,而从图片2中却能看出这些。由此,我们进一步肯定图片2是木兰陂,图片1是错误的,最起码应该将图片换成笔者所提供的几幅照片当中的任何一幅,或者将教材中的两幅颠倒一下。

(2)关于圩田

对于圩田的资料及图片,笔者因条件所限所能收集的不多,但有一点我可以肯定,图片2不是太湖圩田。

先看一下上面关于圩田的图片(见“围田图”)

圩田也叫围田,从图片中我们看出这是一个个独立的单元形成的网格状水田,与外面水域割裂开来,符合图片1的特征。

《辞海》中关于圩田有如下描述:“中国江南地区濒湖低洼地区筑堤围垦而成的农田。《文献通考。田赋六》‘江东水乡,堤河两涯,田其中谓之圩。农家云圩者,围也。内以围田,外以围水,盖河高而田在水下,沿堤通斗门,每门疏港以溉田,故有丰年无水患。”这也恰恰符合图片1的特征。

通过资料印证,应该能得出这样一个结论:图片1就是圩田,图片2是现代木兰陂。