《玉篇》义训删改情况考察

赵青

(常州工学院学报编辑部,江苏常州213002)

阐释字义是字书的重要任务。原本《玉篇》大多直录前代故训,释义太过繁琐,卷帙浩繁,不能满足社会的需要,因此不断遭到后人删削改易①。宋人删改的底本是唐代孙强本,由于今孙强本不可考见,且梁、唐两代的修订是有限的,故原本与宋本义训之异主要反映宋人重修之迹。后世撰修者对原本释语作了增、删、倒、改等工作,使原本义训以一定形态存在于宋本中。文章主要考察原本和宋本均收字对应义项②释语之差异,总结后人重修时做了哪些工作,并尽力揭示产生这些差异的深层原因。

一、增字

“增字”,即以原本单音节解释词为核心字,在它的前面或后面增加一个语义相近或相关的字。宋本增字后多用并列式双音词作释语,被释词词义基本没有变化。

(一)增加与解释词词义相近的字

宋本增加一个与解释词词义相近的字,用一个并列式双音词作新解释词,新双音词含义单纯、表义精确。这既是字书释义以今语释古语的表现,也反映了汉语词汇从以单音词为主向以双音词为主发展的历史趋势③。如:

(1)《原本·欠部》:欺:“《左氏传》‘背盟以④欺大国’野王案:‘欺犹妄也。’”

《宋本·欠部》:欺:“欺妄也。”

(2)《原本·索部》:索:“《左氏传》:‘啟以商政,疆以周索。’杜预曰:‘索,法也。’”

《宋本·索部》:索:“法度也。”

例(1)宋本在原本单音节解释词的基础上增加被释词“欺”,用“欺妄”作新解释词。例(2)宋本增加了与原本单音节解释词意义相近的字“度”,以“法度”为释。

(二)增加与被释词词义相关的字

有时,宋本所增之字与被释词非同义字,但字义有一定联系。可分为以下两类:

1.增加作为被释词形符的字

汉字的形符表示字义类属。后世撰修者认识到了汉字形体对字义的启示和制约作用,有时在释语中增加被释词的形符字,通过文字结构推求字义,探求字义所属的客观类属。如:

(3)《原本·水部》:澌:“《苍颉篇》:‘尽也。’”

《宋本·水部》:澌:“水尽。”

原本“尽也”训释的是引申义,宋本增加形符字释其本义。《说文·水部》:“水索也。从水,斯声。”徐锴系传:“索,尽也。”《玄应音义》卷十二:“都澌”注引《字林》:“澌,水索也。”

原本书证和注文相互配合,词义所指明确,由于有语境的帮助,故释语省略某些语言成分而不影响人们对词义的理解。宋本大多没有书证,后世撰修者在原本释语的基础上增加形符字以明确词义所指。如:

2.增加非形符字

有时,宋本在原本释语的基础上增加一个与形符字字义相关的字,增字之后,被释词词义有时会发生变化。如:

(5)《原本·广部》:庉:“《释名》:‘庉,屯也,屯聚之也。’”

《宋本·广部》:庉:“屯聚之处。”

“庉”今本《释名·释宫室》作“囤”,王先谦《释名疏证补坿》引许克勤曰:“囤,本作庉。”原本引《释名》释其动词义。《说文·广部》:“庉,楼墙也。从广屯声。”“庉”字从“广”,“广”为高屋之形,宋本增“处”字释其名词义。

二、删字

除增字之外,删削原本释义用字也是后世撰修者经常使用的删改手段。这里的“删字”指删去原本释语的一个字或一个词,删去多个字词归入下文“提取关键字词”类。从删字的目的或效果看,可分为以下三类。

(一)为释义简约而删字

宋本通过将原本释语中的双音词删为单音词、删去原本释语中的某些虚词或修饰成分等手段实现释义简约。删字后,有时会因削删过度而出现表义不明的问题。

1.将双音词删为单音词

宋本删字后以单字为训,单音词的多义性会造成释义的模糊,所以较之原本,宋本又出现了释义粗疏的问题。如:

(6)《原本·食部》:养:“《尚书》:‘德惟善政,政在养民。’野王案:谓畜养之也。……《夏小正》‘时有养日’养,长也。……《孟子》:‘君子之所养可知已矣。’刘熙曰:‘养犹守也。’……《苍颉篇》:‘养,育也。’《广雅》:‘养,乐也。’”

《宋本·食部》:养:“育也,守也,畜也,长也。”

例(6)原本义项多为单音词,宋本删字是为了实现义项排列整齐。

2.删虚词

虚词表示一定的语法意义,具有一定的语法功能。宋本在不影响释义准确性的前提下将原本一些释语中的虚词“以”“皃”等删去。如:

(8)《原本·糸部》:缤:“《楚辞》‘佩缤纷其繁饰’王逸曰:‘缤纷,盛皃也。’”

《宋本·糸部》:缤:“缤纷,盛也。”

例(7)介词“以”介引动作凭借的材料,删去后不影响释义。例(8)“盛”是一个表示性状的形容词,宋本删去“皃”字,释义没有发生变化。宋本删除的虚词还有“所”“所以”“之”“者”等。

3.删修饰成分

有时,宋本将原本释语中起修饰、限制作用的定语、状语删去。删字后被释词意义变得宽泛,概念外延太大,内涵太小,释义粗略。如:

(9)《原本·糸部》:缛:“《说文》:‘繁采饰也。’”

《宋本·糸部》:缛:“饰也。”

(10)《原本·水部》:漀:“《说文》:‘侧出酒也。’”

《宋本·水部》:漀:“出酒也。”

例(9)“缛”本训繁密的五彩文饰,如大徐本训作“繁采色也”。《礼记·服问》“为其无卒哭之税”,郑玄注“文不缛耳”,陆德明疏:“繁纲采饰也。”宋本删去修饰成分“繁采”,表义不明。例(10)《篆隶万象名义》与原本训同,大徐本训作“侧出泉也”。《集韵·清韵》:“漀,侧器倾酒浆也。”“侧”字表明“出酒”的方式,揭示了被释词词义特征。

(二)为去除文意而删字

随文释义是古书注解的主要手段,它以文句为着眼点、以释词为手段疏通文句的意义,解释的是被释词在一定语境中的具体义。宋本释义以词为着眼点,对原本随文释义的材料进行归纳概括,解释的是被释词的概括义。宋本删去原本释语中的文意说解,实现了《玉篇》释义由具体义向概括义的转变。如:

(11)《原本·阜部》:阵:“《周礼》‘列阵如战之阵’野王案:谓陈师旅也。”

《宋本·阜部》:阵:“师旅也。本作陈。”

野王案语“陈师旅”是对“列阵如战之阵”句义的训释,宋本删去“陈”,训释“阵”之字义。“阵”有名词“战阵”义,如《论语·卫灵公》:“卫灵公问阵于孔子。”

(三)为反映词义变化而删字

《玉篇》的后世重修者在取用原本《玉篇》中的传注训诂时,会根据字书编撰的需要以及当时词义发展的实际情况,对原本所征引的传注训诂作一些改动。这些改动反映了不同时代的《玉篇》撰修者对文献词义的不同认识,也反映了汉语词义的发展演变情况。如:

(12)《原本·糸部》:级:“《说文》:‘丝次第也。’”

《宋本·糸部》:级:“次第也。”

原本引《说文》释其本义,宋本删去“丝”字,释其引申义。二本释义之异反映了词义由具体向抽象的引申。

为了摒除文意和反映词义发展的现实,后世撰修者删削原本释语之字,这说明在新的时代条件下,后世撰修者并不迷信经典、抱残守缺,而是与时俱进地修订《玉篇》,以增强它的实用价值。

三、倒字

(13)《原本·言部》:讗:“《说文》:‘言疾皃也,一曰相数讗也。’⑦”

《宋本·言部》:讗:“疾言皃。”

(14)《原本·水部》:濪:“《说文》:‘濪,冷寒也。’”

《宋本·水部》:濪:“寒冷也。”

例(13)“言疾皃”与“疾言皃”义同,只是表述方式不同。《广韵·麦韵》“讗嚄”亦释作“疾言”。例(14)“冷寒”与“寒冷”义同。“寒冷”唐宋常用,如陈陶《海昌望月》:“孀居应寒冷,捣药青冥愁。”《入唐求法巡礼行记》卷第四:“坂峻,沟谷幽深,涧水深而寒冷,涉者入骨觉痛。”

二例说明,某些并列式双音词结合得不太紧密,词序具有灵活性,词素可互相倒置而不影响词义。但随着时间的推移,语言习惯发生变化,一定序列的双音词使用频率较高,宋本选取较常用的双音词释义。另外,二字的顺序也受到语音的影响:当两个并列式双音词词素的声调一为平声一为仄声时,以前平后仄为常⑧。

四、改字

“改字”是指宋本将原本释语中某字改作他字。改字前后,被释词词义一般不会发生变化。改字反映了后世撰修者不拘旧文,应时而变,选用当时最鲜活的语言成分释义。

(一)改字后词义未变

1.改用同义字

宋本有时把原本释语中的某字改为一个与它同义的字。如:

(15)《原本·糸部》:纂:“《楚辞》‘纂组绮缟’王逸曰:‘纂组,绶类也。’”

《宋本·糸部》:纂:“组类也。”

“绶”“组”同义,李贺《赠陈商》“墨组贯铜绶”,王琦注:“绶,即组。”《资治通鉴·秦纪二》“佩其印绶”,胡三省注:“绶,受也,系印之组也,以相授受也。”

有时,宋本将原本释语中生僻的、不常用的字词改为常用字词。如:

2.改用异体字

有时,宋本改用当时的常用字,反映了当时的用字情况。如:

《宋本·阜部》:阳区:“崎阳区,或作岖。”

(二)改字后词义发生变化

有时,宋本改字后被释词词义发生了变化。如:

五、合并义项

顾野王摘取前代注释书、字书的训释时,由于缺乏义项归纳的观念,原本有很多释义完全相同的义项,宋本注意合并这些冗余义项。因此宋本义项的分合较原本科学,这从字书编撰的角度看是一大进步。宋本合并原本义项,大致有以下几种情况:

(一)合并两个单音词义项

宋本将原本两个单音词义项合并为一个义项,合并后的义项由并列式双音词充当。合并之后,本来作义项的单音词独立性丧失,成为复合词的一个语素。根据原本单音词释语词义、词性的异同,可分为以下几种情况:

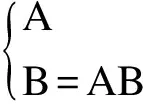

1.原本两个单音词A、B词义、词性均相同,合并后,宋本双音词AB与这两个单音词同义。可表示为:A=B=AB。如:

原本单音词“歐”“吐”词义完全相同,只是在特定的语言环境中,注家的表述方式不同而已,因此“歐也”“吐也”是重复的义项,宜合并。

原本采用“同义为训”的体例,不避重复,不厌其烦地征引同义词训释,因此有不少重复义项,宋本合并义项可以减少重复冗余的义项,压缩文字、节省篇幅,实现《玉篇》由故训汇编向语文性词典的回归。

(20)《原本·言部》:諐:“《尚书》‘帝德罔諐’孔安国曰:‘諐,过也。’《左氏传》‘用諐厥位’杜预曰:‘諐,失也。’”

《宋本·言部》:諐:“过失也。籀文愆字。”

《尚书·大禹谟》:“帝德罔愆,临下以简,御众以宽。”孔颖达疏:“帝德纯善,无有过失,临臣下以简易,御众庶以优宽。”可知,孔安国之释“过也”为名词“过失”之义。今本《左传·昭公二十六年》:“王昏不若,用愆厥位。”“愆”为“諐”之今文,“愆”字杜预释作“失也”,为动词义“丧失、错过”。宋本将其合并后,动词义项“丧失、错过”消失。

这种情况中,宋本作义项的双音词只与原本一个单音词意义相同或相近,而原本另一个单音词义项消失,因此,这种合并其实是删减义项的一种方式。这也说明撰修者合并义项时并不仔细审察原本各义项所表之义,合并义项较草率。

(二)合并两个可以互相补充说明的义项

有时,原本两个义项所指相同,只是释义角度、表达方式不同。某一义项只指明了词义某一特征,只有多个语义特征结合起来才能准确指称该词词义,宋本将其合并,释义更准确。如:

(三)合并两个有注释与被注释关系的义项

顾氏《玉篇》基本上实录前代故训,不作概括总结,有时不仅引用他书之训,而且引用注家对这些训释所作的注释。宋本将这两个有注释和被注释关系的义项合并,释义明晰,又能节省篇幅。如:

(22)《原本·山部》:峃:“《尔雅》:‘山多大石曰峃。’郭璞曰:‘山多磐石也。’”

《宋本·山部》:峃:“山多大磐石也。”

“磐”即“大石”,《集韵·桓韵》:“磐,大石。”郭注以“磐石”释“大石”,宋本将《尔雅》之训与郭璞之注合并。

宋本合并义项可以减少冗余义项,缩减字书的篇幅。另外,宋本对义项的合并也反映了后世撰修者对字书释义有了新的认识:字书释义不再以繁为贵,而重在释义的简明、清晰。

六、分化义项

“分化义项”是指将原本一个义项分化为两个义项。分化义项一般不会产生新义项,只能造成义项的重复,所以义项分化后,宋本又产生了义项重复、释义不明的缺陷。按照所分化的释语字数的多少,我们分两类分别进行考察。

(一)分化释语中的双音词(或词组)为两个义项

(23)《原本·言部》:记:“《尚书》‘挞以记之’孔安国曰:‘记识其过也。’野王案:‘记犹録也,书记所以録识之也。’⑨”

《宋本·言部》:记:“録也,识也。”

宋本“记”释作“识也”于书有征,《广雅·释诂二》:“记,识也。”

(24)《原本·食部》:饶:“《左氏传》‘沃饶而近盬’野王案:《广雅》:‘饶,多也。’谓丰厚也。《礼记》‘不饶富’是也。’《说文》:‘饶,饱也。’《广雅》:‘饶,益也。’《声类》:‘饶,余也⑩。’”

《宋本·食部》:饶:“多也,饱也,丰也,厚也,余也。”

(二)分化两字以上的义项为两个义项

(25)《原本·糸部》:繘:“《方言》:‘关西谓绠为繘。’郭璞曰:‘汲水索也。’”

《宋本·糸部》:繘:“绠也,用以汲水也,索也。”

(26)《原本·丌部》:畀:“《说文》:‘相付与之,约在阁上。’”

《宋本·丌部》:畀:“与也,相付也。”

例(25)宋本将郭璞注“汲水索也”分化,“用以汲水也”设定义界,释其功用,“索也”则以单字为训,两个义项的训释方式不同,所指相同。例(26)“与”与“相付”均为交付、给予之义,宋本义项重复。

七、提取关键字词

“提取关键字词”指原本释语大量被削删,只保留少量关键字词。虽然宋本在保存故训的的完整性方面无法与原本相比,但宋本以提取原本释语关键字词的方式保存了原本大量义训,而且,宋本释义比原本精练、概括,也压缩了《玉篇》的篇幅。

(一)提取关键字词以摒除文意

原本义训一般来源于古书传注或小学书,古注往往将字义的解释寓于句意说解中,因此原本义训多反映被释词在一定语境中的动态词义。后世重修者认识到这一点,提取古注中的关键字词做释语,于文意训释中提炼字义。这一改动也反映了后世重修者对字书释义和字书功能的新认识:字书释义概括性较强,字书释义重在实用。如:

(27)《原本·水部》:湎:“《尚书》‘羲和湎淫’孔安国曰:‘沉湎於酒,过差失度也。’”

《宋本·水部》:湎:“沉湎也。”

今本《尚书·胤征》:“羲和湎淫,废时乱日。”孔安国传:“羲氏、和氏掌天地四时之官,自唐虞至三代世职不绝,承太康之后,沈湎於酒,过差非度,废天时,乱甲乙。”故原本所引“沉湎於酒,过差失度也”训释文意,宋本提取“湎”之概括义。

(二)提取关键字词使释义简约

有的被释词,原本释义太繁琐,宋本所提取关键字词能恰到好处地解释被释词词义。如:

八、概括总结

“概括总结”指原本有的被释词释义太繁琐,宋本用精练的语言概括之。如:

(29)《原本·言部》:讣:“《礼记》:‘凡讣于其君,曰君之臣某死。’郑玄曰:‘讣或皆作赴,至也,臣死使人至君所告之也。’”

《宋本·言部》:讣:“告丧也。”

原本引用郑玄注,释义范围限定在“向君主报告臣子之丧”,宋本概括总结后,释作“告丧”,词义范围扩大,释义更精确。

原本《玉篇》与宋本《玉篇》义训之异反映了以下几方面问题。第一,《玉篇》重修时受到汉语双音化的影响。后世撰修者通过增字、合并义项等方式,改用当时常用的双音词释义,反映了当时的语言面貌;另一方面,宋本释义一定程度上有复古倾向,为了追求释义的简洁,后世撰修者通过删字、分化义项、提取关键字词等方式,改用单音词释义。上述两种情况并存反映了重修时释义“求易”与“求简”的矛盾。第二,宋本的义项是对原本的抽象和概括,这说明对字书释义的认识,后世重修者较之顾野王有了很大进步,因而他们能够在重修时摒除原本释语中的文意说解、合并重复义项、删除冗余义项。第三,后世撰修者从字书的实用性出发,本着“古为今用”的原则精简原本注文,以提取关键字词和概括总结的方式保存了原本大量义训,注解风格简洁、明晰,便于携带、查检,因此,《玉篇》能够流传下来,重修者功不可没。

注释:

①《玉篇》问世后屡遭删削:书成不久,梁太宗嫌其详略未当,命萧恺“更与学士删改”;唐高宗上元元年(674年),南国处士孙强曾增字减注,世称孙强本;宋真宗大中祥符六年(1013年),陈彭年、丘雍等人又进行了大刀阔斧的修订。顾氏《玉篇》在国内早已亡佚,现在我们所见的完整的《玉篇》是宋人重修后的宋本《玉篇》。清末发现于日本的《玉篇》残卷(文中简称原本)基本保留了顾氏《玉篇》的原貌。

②本文所说的“义项”不同于今天词义研究中的“义项”。原本和宋本义训大多承袭前代故训,缺乏科学的概括归纳,有些还是随文注释的内容,但为了表述的方便,我们把原本和宋本的一个释义单位(包括古注、野王案语和字书训释)当作一个义项。

③据学者研究,汉语双音词为主的词汇系统于唐代已基本形成。见朱庆之:《佛典与中古汉语词汇研究》,台湾:文津出版社,1990年,第124页。

④今本《左传·成公元年》作“而”。

⑥今本《方言》卷十三作“饧”。

⑦大徐本:“言壮皃。一曰数相怒也。”《玉篇校释》第1 797页:“壮即疾之形误。”

⑧周荐:《并列结构内词语的顺序问题》,《天津师范大学学报》,1986年第5期,第87页。

⑨原本野王案语错讹较多,据《玉篇校释》第1 771页改。

⑩“余也”二字原本脱,今依《玉篇校释》第1 964页补。“饶”字《篆隶万象名义》释作“多也,饱也,益也,余也”,亦可证此处脱“余也”二字。

[1](宋)陈彭年.宋本玉篇[K].北京:中国书店,1983.

[2](南朝)顾野王.原本玉篇残卷[K].北京:中华书局,1985.

[3]胡吉宣.玉篇校释[K].上海:上海古籍出版社,1989.

[4](清)阮元.十三经注疏[M].上海:上海古籍出版社,1997.

[5]李亚明.词义训释与文意训释的学理及其应用[J].古籍整理研究学刊,2004(6):63-68.