壮族与客家杂居的空间结构分析

【摘 要】随着历史上各个时期的移民运动,客家人不断进入壮族聚居地区,逐渐形成壮族与客家杂居的局面。在壮族与客家杂居地区,壮族的分布以桂西南、桂西最为集中,往东逐渐递减;客家的分布以桂东南最为集中,往桂西、桂西北逐渐递减,桂中地区是壮族与客家杂居最为普遍的地区。总的来说,客家人在壮族地区的分布呈现出大分散、小聚居的特点,这种分布格局的出现是和历史上客家与壮族的迁移以及民族融合密切相关的。

【关键词】壮族;客家;杂居;空间结构

【作 者】袁丽红,广西民族研究所助理研究员。南宁,530028

【中图分类号】D634 【文献标识码】A 【文章编号】1004-454X(2009)01-0119-008

Aualysis on the spatial structure of liveing together with Zhuang and Hakka

——one of the research on the relationship between the Zhuang and Hakka

Yuan Lihong

Abstract:With the immigration movements in the various periods of history,Hakkas entered the areas lived by Zhuang nationality,so these two nationalities gradually lived together. At the areas of Zhuang and Hakka liveing together,the distribution of most Zhuangs concentrated in the southwest and western of Guangxi Zhuang Autouomous regain,gradually decreasing to the east;the distribution of most Hakkas concentrated in the southeast purt of Guangxi,gradually descending to the west and northwest of Guangxi. The most common area of Zhuang and Hakka live together is the middle of Guangxi. Generally speaking,the residential status of Hakka people in the Zhuang region shows a characteristic that there is most population of Hakka people living dispersively while only a small amount of people living together. The pattern of living distribution is closely related to the immigration of Hakka and Zhuang as well as the ethnic integration.

Key words:Zhuang;Hakka;live together;spatial structure

广义的空间结构即地域结构,是指某一区域之内自然、生态、经济和社会等结构的空间结合。狭义的空间结构是指人类经济活动作用于一定地域范围所形成的组织形式,它反映了区域经济系统中各个系统、各个要素之间的组织关系,包括诸要素在空间中的相互位置、相互关联、相互作用、集聚程度和集聚规模以及地区的相对平衡关系等。[1]本文用空间结构的概念考察壮族与客家的相互位置、相互关联、集聚程度和集聚规模,具体地说就是壮族与客家的人口、分布及杂居情况,所考察的地域为壮族与客家杂居地区。

一、壮族与客家的空间分布

壮族是我国人口最多的少数民族,主要聚居在华南地区。在东起广东省连山壮族瑶族自治县、西至云南省文山壮族苗族自治州、北达贵州省从江县一带、西南与越南接壤这个地域内聚居着全国99.7%的壮族人口,而广西的壮族人口又占全国壮族人口总数的93.7%。壮族聚居的广西壮族自治区同时也是客家人的主要分布地区,因此,本文考察的壮族与客家杂居的地区主要为广西各市县,同时涉及广东省的部分地区。

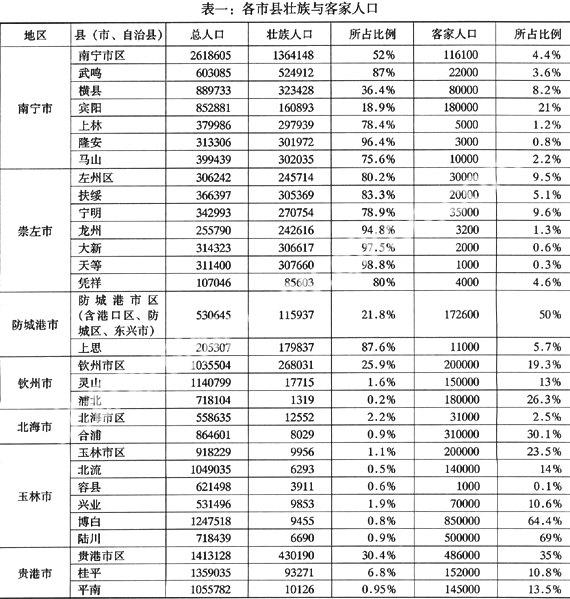

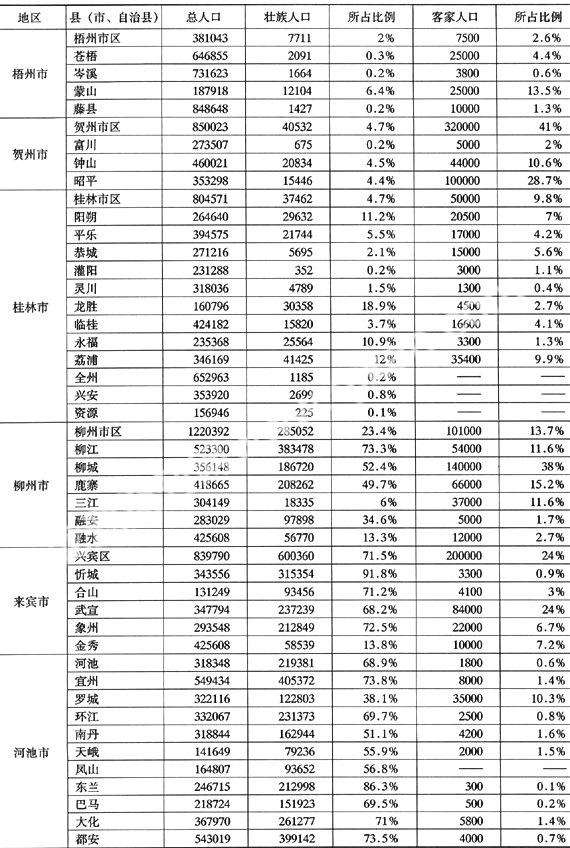

客家人在广西的分布呈现出大分散、小聚居的特点,除了桂北的全州、兴安、资源和桂西北的凤山4个县外,其它市县都有客家人分布。壮族与客家杂居地区的人口及分布情况见下表:

说明:表中所列广东省各市县为壮族人口在1万以上的市县;南宁市区人口包括原来的邕宁县(现已并入南宁市)。各市县总人口和壮族人口比例根据《2000人口普查分县资料》(中国统计出版社,2003年),第60~68页,《2000年人口普查中国民族人口资料》(民族出版社,2003年),第719~723页统计。客家人口为概数,广西客家人口引自钟文典著:《广西客家》(广西师范大学出版社,2005年),第56~83页,人口数及比例根据1998年广西人民出版社出版的《广西市县概况》统计;广东客家人口为2003年数据,引自http://bbs.gdzijin.com。

由上表可见,壮族的分布以桂西南、桂西最为集中,往东逐渐递减,桂东、桂东南最少。其中桂西南的靖西、德保、隆安、天等、大新、龙州等县的壮族人口比例在90%以上;桂中忻城县的壮族人口比例也超过90%;桂东南的玉林市所属各县以及岑溪市、藤县的壮族人口比例均不超过2%。客家的分布以桂东南最为集中,往桂西、桂西北逐渐递减。其中桂东南的陆川县、博白县客家人口超过总人口的60%,玉林市、合浦县、浦北县、贵港市以及防城港市的客家人口也占当地总人口的20%以上;桂东的贺州市、昭平县的客家人所占比例分别为41%和28.7%,也是客家人口较集中的地区;桂中的武宣县、来宾市、柳城县的客家人口所占比例均在20%以上;桂东北和桂西客家人分布比较稀疏,人口较少。广东省连山壮族瑶族自治县的壮族人口较为集中,客家人口也占一定比例,同属于壮族与客家杂居的地区。

二、壮族与客家杂居的特点

壮族的分布由桂西南、桂西往东逐渐递减,客家的分布由桂东南往西逐渐递减,壮族与客家杂居地区主要是在桂东、桂东南、桂南、桂西南、桂中,其中以桂中的柳州市、来宾市和桂东南的贵港市最为普遍。

桂东地区是客家人的主要聚居区之一,其中贺州市、昭平县的客家人尤为集中。这一地区壮族的分布呈现出大分散、小聚居的特点,除了贺州市南乡镇基本上是壮族外,其他地方的壮族都比较分散,夹杂在客家和其他族群之间。

桂东南地区是广西客家人最为集中的地区,其中博白、陆川两县以客家人为最多,玉林市、兴业县、北流县也有较多客家人聚居;除贵港市的壮族与客家人数相当外,其他各县壮族人口均比较少,处于客家的包围之中。

桂南地区是客家人主要分布区之一,防城港市、合浦县、浦北县、钦州市客家人较多,防城港市和钦州市同时也有较多壮族聚居,是壮族与客家杂居较明显的地区。

桂西南地区是壮族主要聚居区,有部分客家人分布其中,客家聚居区多处在壮族的包围之中。

桂西和桂西北地区是壮族主要聚居区,有少数客家人零星分布,客家处于壮族的包围之中。

桂东北地区壮族和客家人口都比较少,只有荔浦县的壮族与客家稍多一些,因此杂居情况也比较少。

桂中地区是壮族与客家杂居最普遍的地区,壮族人口相对较多,但客家人口总量也不少。

广东省客家人主要分布在粤东、粤北,壮族主要聚居于粤西北,壮族与客家杂居主要是在连山壮族瑶族自治县,其他地方很少。

壮族与客家的杂居主要有几种情况:一是壮族与客家共同居住在一个村子,桂东、桂南、桂西南、桂中都有这种情况,有些村子是客家人口占多数,壮族占少数,有些则是壮族人口占多数,客家占少数。二是壮族处在客家的包围之中,但人口相对集中,如贺州市的客家人口占41%,壮族人口只占4.7%,但大部分集中在南乡镇,其他乡镇的壮族均比较分散。三是壮族与客家各自独立成村,杂居在同一地区,有些地方客家人占多数,有些则是壮族人占多数,这种情况在桂中地区比较普遍。四是客家人散居于壮族聚居区,处于壮族的包围之中,这种情况在桂西南、桂西、桂西北比较普遍。五是少数壮族散居于客家聚居区,桂东南的情况即为如此。

三、壮族与客家杂居格局的形成

先秦时期,岭南为西瓯、骆越和南越等土著居民的聚居区,现在的壮族即是当时西瓯、骆越的后裔。壮族先民是岭南最早的开拓者,他们自古以来就繁衍生息在岭南的广大地区,创造了许多闪烁着人类智慧之光的文化成就。到秦代,西瓯、骆越的社会发展虽然相对缓慢,但已经有了较强的实力。公元前219年,秦始皇调集50万大军统一岭南,遇到了西瓯人的顽强抵抗,造成“伏尸流血数十万”[2]的严重损失。经过8年的浴血奋战,秦军才征服岭南。秦统一岭南后,汉人开始逐渐进入壮族地区,自宋至清,进入壮族地区的汉族人口大量增多。随着汉人大量南迁,壮族的聚居区域随之逐渐缩小,桂东北、桂东、桂东南逐渐成为了以汉族为主的地区,随着时间的推移,原来居住在这些地区的壮族逐渐被融合到汉族当中。明代,为了镇压瑶民起义,明政府从桂西地区调集了很多?兵到桂东和桂东南地区,现在这些地区的壮族即是明代?兵的后裔。

汉人入迁岭南始于秦代。秦始皇统一岭南后,大量将士留戍岭南,为了解决留居岭南士卒的婚配,赵佗上书秦始皇,“求女无夫家者三万人,以为士卒衣补。秦皇帝可其万五千人”[3],这是中原人南迁之始。西汉武帝时期,派路博德、杨仆率20余万军队平南越,后设九郡,其中的郁林郡和苍梧、合浦二郡大部皆在今广西境内。东汉初年,交趾二征起义,马援奉命率军南下平叛,后来很多士兵留居广西,被称为“马留人”。此后的三国两晋南北朝时期,均有汉人迁入广西,但数量不是很多。

唐代,在今广西境内设有桂管、邕管和容管,由于少数民族不断发动起义以及南诏政权攻占中央政府羁縻下的桂西地区,朝廷派出大批军队前来征讨和戍守,一些中原汉人因而迁居广西。安史之乱和黄巢起义后,又有大量中原人因避难而迁居广西。在这些南迁的汉人当中就有一些客家人的祖先。博白县庞氏客家人即是唐代迁入的,“唐武德年间(618~626年),庞孝泰为保卫边疆而屡建军功,受封为卫将军,龙朔中(661~663年),以左骑为辽东道行军总管,与苏定方、程名振等率岭南兵征高丽”。经千余年繁衍,至20世纪40年代,庞氏“丁口二万五千有奇”,分居各地,而以“西乡族最大”。[4]博白云飞嶂有庞孝泰墓,自唐至今,每逢清明、重阳,庞氏及其他姓氏拜墓者甚众。博白“梁氏之族,次于庞氏,丁口二万有奇。原籍闽,唐时迁来。”[5]平乐陶氏,乃邑中大姓,始祖陶英,唐代青州人,累官太尉。唐哀帝天潭年(905年)上书言事,触怒权相朱全忠,拜征南将军,统兵8万征昭州(治今平乐)。二年后朱全忠篡唐,陶英被解除兵权,从此隐居平乐阳安一带凡20余年,死葬平乐县城东南张家乡乐加村长山下,子孙落籍平乐。[6]

两宋时期,更多汉族人口进入广西,其中有一部分是客家人,其迁入地以桂东、桂东南为主,并有少数客家人进入桂北和桂西南地区。北宋皇趟哪(1052年)侬智高起兵反宋,狄青、余靖领兵3万余人镇压。侬智高兵败后,随征士卒分派各地戍守,仅邕州城内即“留兵千五百人,皆襄汉子弟”[7]。在桂东南陆川县南部的清湖、良田、乌石等客家人聚居的地方,有一些被称为“老地丁”的客家人,他们即是狄青率军南下镇压侬智高起义,后来落籍地方的官兵后裔。他们迁入的时间早,居地多处避远山区,经济相对落后,但语言和生活习惯与当地客家完全相同。[8]熙宁年间(1068~1077年),郭逵率官兵民夫30余万到广西抗击交趾,事后许多人留在广西各地。除军事移民外,还有一些人为躲避战乱而迁入广西。地处桂北的怀远县(今三江侗族自治县)的客家人迁入多而且早:宋大观元年(1107年)为避金兵侵扰,有曹、荣、龙、李、潘、杨、欧、马、蓝、侯、龚、谢十二姓人家,从福建汀州府逃难,经广东,达柳州而至古宜。[9]南宋时期,因中原和江南战乱,当时“中原士大夫避难者多在岭南”[10]。桂东的富川瑶族自治县,南宋淳棠昙(1241~1252年),即有杨氏之族从广东迁入,其后子孙繁衍,“散居上田、大田、来田各村,有‘杨氏三田之谚”。宋咸淳九年(1273年),又有广东梅州人杨文昌“游宦来桂,隐居邑之竹母桥,丁口亦众”[11],散居县南各地。元朝末年,文昌玄孙杨道生由富川迁贺县,居于公会杨会村,今公会、鹅塘及钟山燕塘等地杨姓人家,皆其后裔。[12]宋人五象之说容州自“渡江以来北客避地留家者众,俗化一变,今衣冠礼度并同中州”[13]。因为客家移民日多,南宋时客家话已成为广西的重要方言之一。周去非在《岭外代答》中记载:“方言,古人有之,乃若广西之萎语。……早曰朝时,晚曰晡时;以竹器盛饭如箧曰箪,以瓦瓶盛水曰罂。……谓慵惰为不事产业。谓人仇记曰彼其待我。力作而手贱曰指穷,贫困无力曰力匮。令人先行曰行前。”[14]

元代,有一些客家人为躲避战乱迁入广西,也有少数人因做官迁入广西。元初,广东兴宁人刘贵魁(字汉远)任桂林镇抚使,卸任后即定居桂林。[15]元代,有杨文成、杨文昌兄弟从广东梅州移居柳城。[16]元代中叶,有广东嘉应州人邹德宏、邹德俊之子孙分别迁广西平乐与北流县。[17]据博白县文地镇黄永霖提供的《黄氏宗族谱序》载:“溯我上县始祖——昱公,是在元朝延佑五年戊辰(1318年)由福建兴化府莆田县来任石城县尹,于天历元年戊辰(1328年)迁治新和驿(即廉江县址),公致仕后即奠基县之旧治黄村(即今之上县村)。”[18]防城钟氏,原居广东嘉应州兴宁县龙归洞太平湖,宋末元初,文亮、文明、文聪兄弟三人“飘落钦州防城”。文亮在安南大角立居,文明在汉水田立居,文聪则在白塘立居。[19]

明代,迁入广西的客家人日渐增多,几乎遍布广西各府。由于接连不断地发生少数民族人民起义,明政府在广西设立卫所,增派驻军,因而屯兵非常多。终明一代,广西境内共设有10卫、20千户所,各卫所屯兵及家属人数最多时达38万左右。当时广西全境著籍户口洪武二十六年(1393年)只有1482671人,移民人数相当土著人口的四分之一强。[20]以桂林为中心的桂东北地区、以梧州为中心的桂东地区和以柳州-浔州为中心的桂中地区是卫所分布较集中的地区,也是这一时期汉族移民较多的地区,其中有一部分是来自江西、福建、广东、湖南及其他省区的客家人。

据1991年编修的博白《赵氏族谱》前言说:“溯我族始祖惟天公,原籍江西吉安,官任都督,因明季寇贼猖獗,奉旨往粤西剿寇。寇平,复旨,果不还籍,安居博白周罗内。初居沙垌竹巷口,后开拓金门响、鹿轴、田冲坑、灯心塘、文带、榕木堂和鹿表等地,距今约五百年矣。”[21]博白刘氏之族,人口众多,共有28支,其中五代1支,明代21支,清代6支,有17支是明代来自广东南雄府保昌县、始兴县和潮州府程乡县(今梅县)。刘永福即是东平镇富新村千一公的后裔。[22]明万历十八年(1590年)有曾思联者,“由山东邹平县迁广西桂林六塘开基立业”。其后人曾兴贤则从六塘深入阳朔金宝山区,在长乐“成家立业。”今临桂六塘、南边山与阳朔金宝乡各地曾姓客家人多其后裔。[23]桂中地区来宾的方氏,其始迁祖讳昭,湖广江夏县人,明宣德年间(1426~1435年)从军广西有功,“受封来宾县千户指挥世职”,遂家焉。翟氏,原居广东省东莞县。姜氏原籍湖南零陵。皆于正德年间(1506~1521年)以军功受封居留入籍。良江萧氏,则于明代来自广东程乡县。以上诸姓,其后裔至今仍有不少讲客家方言的。[24]桂东地区昭平县北陀、九龙、马江的邱姓客家人约在明末清初从广东迁入。[25]明代的永安州(今蒙山)亦已有客家移民,万历年间(1573~1619年)姚丕基从广东程乡迁入州西龙定里之秀才村;明末,又有韩彦荣从广东移居龙定里。[26]除军事、政治移民外,也有一些是来桂垦荒谋食或经商、佣工的经济性移民。

清代,是客家人入迁广西最多的时期。清初,广西因地广人稀,劝民招垦,因而促使福建、广东、江西等省大量客家人流入广西,形成了从康熙到乾隆100多年间客家人入桂的高峰。咸丰、同治年间(1854~1867年)广东西路发生土客大械斗,之后数以10万计的客家人或被当局遣送或逃到广西,形成清代客家人入桂的第二次高潮。有一些人迁入广西后,在广西境内又再次甚至多次迁移。这一时期迁入的客家人遍布广西各地,其中以桂东、桂东南、桂南、桂中、桂东北为多。贺州的客家人多数是在清代迁入的,如桂岭张氏在乾隆年间由广东五华迁来;芳林黄氏始祖黄兴财在清乾隆二十四年(1759年)路过芳林,见此地山环水绕,风光秀丽,流连不忍去,便留下给一丘姓客家人当长工,后回兴宁接家眷前来;莲塘新莲村黄氏开基祖黄威和于清嘉庆二十四年(1819年)带着家人从广东丰顺跋涉到贺县;还有鹅塘白基塘黄氏、莲塘厚田村苏氏、厦岛刘氏、公会谢氏、公会吴氏、沙田马峰村丘氏、莲塘高氏、沙田薛氏等都是清代迁入贺州的。[27]沙田镇大盘村的袁、黄、刘、陈等姓氏客家人也都是在清代迁入的。昭平客家姓氏多从明、清两代从闽粤先后迁入。清代,昭平叶氏、邱氏、罗氏、邹氏、吴氏、谢氏等10余姓氏之支系,或在县内移居别地,或从广东、福建相继迁来。[28]与昭平相邻的永安州(今蒙山),除易地谋生外,因“土来械斗”走避而至的客家人亦不少。清代迁入永安州之客家人主要来自广东,据粗略统计,仅从乾隆至道光的百余年间,广东客家人迁居永安州,在东平里落业者,即有刁、黄、张、林、钟、李、欧、彭、刘、萧、朱、申、丘、崔、卢、傅等16姓之多,分别住在25个村子里。[29]钟国钧自恩平携眷10余人,于同治元年(1862年)“避乱世北来”,卜居于东平里之文应垌。[30]清代,广东客家人迁居桂平县宣一、宣二里者最多。清初,有凌姓人家从嘉应州平远县入居桂平大宣圩,其子孙分居金田、垌心各村。[31]清康熙至嘉庆的150余年中,从广东嘉应州及兴宁、五华等县迁居柳州府平马县属各村的客家人极多,刘、曾、罗、何、钟、陈、邱、黄等皆其著姓。[32]柳城县客家亦多于清代迁来,县内各大圩场与柳河沿岸,为客家人主要聚居之地。[33]据柳城县龙头巫氏《迁徙源流考略》记载:“清咸同年间,粤之西南路土客械斗,历十四年之久,死伤相继,有逃难广西柳城龙头乡者,巫山宏裔也。迁广西荔浦县者,巫玉丽裔也。徙修仁者,巫文盛裔也。亦有因土客不相宁,移于赤溪……并防城之那良等处。”[34]壮族聚居的泗城府、百色厅、思恩府、太平府、镇安府亦有不少客家人迁入。清初,即有余、彭、张、文、郑、刘等姓客家人从广东迁入西林县;道光、咸丰年间,又有韦、吴、黄、阮、刘等姓客家人从广东嘉应州迁入高龙及其附近各村屯。而西平、普河、那劳等地的客家居民,大部来自广东,少数来自博白县。[35]新宁州(今扶绥)客家人多在光绪末年迁入,主要来自广东,他们在东门、龙头、岜盘及山圩等乡镇的村屯开基立业;也有一些为省内迁移,如东门镇江边村的黎姓客家人即是清代从博白迁来。

四、客家人的入迁路线

现居广西的客家人,主要来自广东、福建和江西,以广东、福建为多。其中桂东地区各县的客家人,大多来自广东,尤以嘉应州、惠州、潮州、韶州所属各县为多;桂中地区各县的客家人也以来自广东者为最多,其次为来自福建者;桂南地区的客家人主要来自粤东和福建;桂东北的客家人则以来自江西者最多,其次为广东和福建两省;桂北的客家人除来自广东者外,还有很多是从福建集体迁入的;桂西各县的客家人主要由桂南、桂中和粤西各县迁入。

客家移民在广西的分布主要受到交通路线和当地自然条件的影响,来源地不同,迁移路线也不相同。江西籍客家人多经过湖南,沿湘桂走廊进入兴安、桂林一带,或从龙虎关进入恭城、平乐一带,或由富川的苍梧古道进入桂东地区各县。福建客家人多数经由广东进入广西,从广东进入广西的路线可分为水路和陆路。水路主要有两条:一是沿西江直上,沿贺江进入贺州、钟山、富川,沿桂江进入昭平、平乐,沿浔江到达平南、桂平,然后沿黔江、柳江、融江进入武宣、象州、柳江、柳州、柳城、融水、融安、罗城、三江等桂中和桂北各县,沿龙江进入宜州、河池,沿红水河进入来宾、合山,沿郁江、邕江进入贵港、横县、南宁,再沿左江、右江进入桂西南和桂西地区,沿北流河进入容县、北流一带;二是从南海到北部湾,经南流江、钦江、茅岭江到达桂南各地。陆路主要有三条路线:一是从粤北经连县、连山到贺州;二是从粤西经怀集到贺州;三是经信宜到北流、容县、玉林、陆川、博白等桂东南各县。总的来说,从广东或经广东迁入的客家人数占了大多数,从湖南进入广西的人数则较少。

由于古代广西陆路交通不便,因而客家移民进入广西多分布在沿江的桂东北、桂东、桂东南、桂南和桂中地区,其中以首先进入的桂东南、桂东、桂南人数为最多,道路不畅以及自然条件较差的桂西地区客家移民数量则较少。其实,人们迁移的时候往往是水陆并进,逢水则行舟,不通舟楫之处则沿陆路行走,多数是经过长途跋涉,辗转多次迁徙才最后定居的,很少一步到位。

结 语

壮族是岭南地区的土著民族,客家是中原南迁汉人中的一个族群。随着历史上各个时期的移民运动,客家人不断进入到壮族聚居地区,逐渐形成壮族与客家杂居的局面。入桂客家人最早可追溯到唐代,宋元时期入桂客家人越来越多,而以明清时期特别是清代入桂者最多。由于包括客家在内的汉族人口大量迁入,原为瓯骆故地的八桂大地,居民构成发生了很大的变化。“广西元明以来,腹地数郡民四蛮六,他郡则民居十一而已。”清代“改流府县民七蛮三。”[36]壮族人口的比例逐渐缩小,聚居区域也随之缩小,同时也有一些壮族人逐渐融合到其他族群当中。

总的来说,客家人在壮族地区的分布呈现出大分散、小聚居的特点。这种分布格局的出现是和历史上客家与壮族的迁移以及民族融合密切相关的。历史上包括客家在内的汉人大量地迁入广西,主要是从桂东北、桂东、桂东南三个方向进入,随着迁入的汉族人口不断增加,早期居住在这些地区的壮族逐渐减少以至被同化,如今这些地区的壮族主要是明代?兵的后裔。客家在广西的分布受到其来源地、迁移路线和当地自然条件的影响。经湖南从桂东北进入广西的客家移民主要来自江西,人数比较少,从广东或经广东迁入的客家人数占了大多数,因而形成了客家人以桂东南、桂东、桂南人数为最多,往西逐渐递减的分布格局。