从汉、壮民族接触看平话的变异类型

【摘 要】南方汉语方言研究中的语言接触视野,把民族接触和族群文化互动视为方言形成的重要条件。汉、壮民族长达两千多年的接触史至平话形成,并继续影响今天的平话,汉、壮民族接触的情形直接制约着平话、壮语的接触类型。

【关键词】民族接触;平话;壮语

【作 者】李心释,广西大学文学院副教授、博士。南宁,530004

【中图分类号】G122 【文献标识码】A 【文章编号】1004-454X(2009)01-0127-006

Study on Pinghua Variability Types From the Ethnic Contacts between Han People and Zhuang People

Li Xinshi

Abstract:In the field of South Chinese dialects research,ethnic contact and cultural interaction are regarded as the important factors during the development of dialects in terms of the language contact. Contact between the nationalities of Han and Chuang,which lasts for more than two thousands yeas,results in the formation of Ping dialect and keep influence on today's Ping dialect. The situation of Han-Chuang ethnic contact dicrectly restricts the types of Ping and Zhuang language contact.

Key words:Ethnic contact;Zhuang people;Ping Dialect;Zhuang language

一

南方的汉语方言来自北方无疑,但南方的汉语究竟如何形成?以往的解释是“单线演进说”,即北方汉人在不同的时代里南迁,加上地域、文化等诸多差异,而形成不同的南方方言。在这种解释中,南方汉语中的外来元素仅仅被视为外部的影响、借用等,并不是方言文化的有机构成部分。然而,近些年学界对汉语南方方言的具体形成过程有了新的认识,“南方汉语的形成既非完全是土生土长,也绝非完全是北方迁入……是南北族群经过长期的语言文化互动过程的结果”,①并且据研究发现汉族南方居民形成的主体并不是北方移民,而是原来的南方土著,是“他们在学习汉语的过程中形成了以土著语言为底层的混合语……汉语南方方言不存在原始语的问题”。②这些新观点虽尚待更多更细的研究予以确证,但语言接触的视角在南方方言形成研究中已必不可少。

语言接触的载体是族群,每一个族群都带有显著的地域文化特征,族群文化互动在方言文化形成中具有重要的作用。在南方方言中普遍发现有古越语语言底层的存在,语言底层的形成必有民族底层或文化底层为前提,③从史料可得知汉代南方还都是百越居住之地,《汉书·地理志》臣瓒注云“自交趾至会稽七八千里,百越杂处,各有种姓”,北方汉人在不同历史时期中不断南迁,与其杂居,在族群、语言、文化上都相互融合,南方方言的形成即是其标志之一。

民族历史与文化研究平话是分布在广西境内的汉语南方方言之一。广西的原住民主要是百越族中的西瓯和骆越人,他们是现在壮族人的先民。④平话就是在北方南迁汉人与壮族先民的接触与融合中形成的。但平话的处境跟其它南方方言有很大不同:第一,汉族和壮族的接触与融合从过去到现在从未间断过,汉族的壮化和壮族的汉化在历史上都曾发生过,而这两个民族至今没有完全融合,仍保持各自独立的族群文化,而中国东南地区大约在南北朝时期就基本上完成汉化,最晚也是到唐代。第二,平话和壮语的接触关系也是从过去一直延续至今,长期的接触关系使这两种语言都发生了相当深刻的变化,平话的变异层中既有底层干扰成分又有借用成分,各地的族群环境不同,这两种成分的比例也不同。第三,北方汉语对平话的冲击是一波又一波的,不同历史时期来的北方汉人族群也有差别,对某地的影响自然不同,平话的形成是层累的。第四,平话在近百年前仍然是壮族及广西境内其它少数民族的共通语,操平话的族群也有一部分能说壮语,双语者占相当大的比例,方言间的接触影响亦不可忽视。

人口迁徙、族群互动或文化交流是语言接触的社会前提,语言接触所导致的语言变异的具体状况虽受制于受语自身的结构特征及受语、源语的结构差异,但语言接触的类型却是深刻地受在接触中的语言族群人员数量、政治地位、地域文化传统等所影响。吴语等南方方言形成已早,方言所在地区民族融合,百越民族及其语言消失,其民族接触的具体过程历史文献记载不详,只能凭汉族移民在数量上不可能超过土著居民这一族群特征来想象一种混合式汉语的出现,再由于百越语也吸收了大量的汉语成分,两者之间的差异越来越小,以至百越语消失,南方方言形成。而平话所在地区,百越民族的后裔——壮族人口逾千万,民族接触愈加紧密。近百年来壮族研究成果颇丰,发现大量的汉文史籍对壮族先民的记载,中外学者对壮泰民族渊源的研究,采用“地名研究考证法”、风俗比较法、考古学等对壮族和壮侗语族其它民族历史的研究,对壮族社会的经济、历史、语言、习俗和现状的全面调查等,为我们打开了一幅辽远的汉、壮民族接触史图景,从而使我们有可能从中得悉平话、壮族的接触类型。

二

壮族先民跟汉族的接触与交往史籍可考的是始于秦代,秦始皇于公元前219年开始征服岭南的军事行动,历时5年,岭南的多数地区纳入了秦王朝的版图,因军事行动而移民的北方汉人数量在十多万人,主要集中在珠江三角洲、桂江沿岸的河谷平原和连接中原的交通线上。⑤在往后的汉、壮民族接触史中,也均是北方汉族南迁,没有壮族先民北上的情况,并且军事移民无论在移民种类上还是在数量上,都是占主导地位。

民族接触的形式既跟移民性质有关,也跟移民的地位、心态、政策等相联系。秦灭亡后,秦将尉佗建立南越国,采取主动夷化的政策,与壮族先民西瓯、骆越人友好相处,不再对峙、镇压。历史上由此而发生的汉人壮化和壮人汉化的情形彼此交错,至今不止。今天的很多壮人即是昔日的汉人,与壮族的通婚或文化习俗上的靠近而壮化,这些壮人今天却又在经历汉化的过程,许多人已不会说壮语,习俗上也完全汉化,也有相反情形。据我们在田野调查过程中发现,这个壮化、汉化的往复在五六代之间即完成的比比皆是。因此,汉、壮民族接触的实际状况远比想象的复杂,从历时与共时的经纬上来看,主要存在以下几个阶段与形式:

(一)南越国前后的民族融合与“壮化”⑥

秦始皇征战岭南,建立岭南三郡即南海、桂林和象郡,除了军队和后勤人员来屯戍,还带来一批“谪徙民”,“与越杂处”,这些人数量在15万人左右,主要来源是黄河中下游的关东地区。史料未载这些人有返回故里的,大概因南越国建立,也就顺理成章地成了这里的永久居民。据《史记·南越列传》记载,尉佗自称“蛮夷大长老”,“和绥百越”,“以兵威边,财物赂遗闽越、西瓯、骆,役属焉”,民族融洽,人丁渐旺,境内“甚有文理,中县人以故不耗减,粤人相攻击之俗益止”。南越国历时93年,“东西万余里”。

这段时期的汉族与壮族先民的接触与交往总体上必以“壮化”为主,北方来的汉族统治者为了“和绥百越”,会主动向当地越人学习,在语言、习俗、政策等方面向他们靠近。同时,统治者也会在当地传播中原汉文化和语言,以实现教化与统治,从这个角度看是“汉化”,但可以想象,南越国内汉族与百越族的交往没有障碍,婚姻自由,习俗互通,由于民族人口悬殊及地域环境、传统的南方性质,汉族会很快融入百越。就语言状况来说,不完善的语言学习和双语现象必然出现,这种中介语若固化下来就有可能成为南越国的共通语。南越国“东西万余里”,现今的两广地区正在其中,平话和粤语的接近或可通过这一可能存在的共通语得到解释。

(二)汉、唐、宋时期的军戍移民与军事管制

汉武帝灭南越国,建岭南九郡,但与南越国的民族政策不同,而是对该地区实行军事管制,设交趾刺史,壮族先民与汉族长期处于敌对状态,纷乱不止。据《后汉书·南蛮西南夷列传》记载:“永和二年,日南、象林徼外蛮夷数千人攻象林县,烧城寺,杀长吏。交趾刺史樊演发交趾、九真二郡兵万余人救之。”足见暴乱之严重。该书还载汉和帝时,“日南、象林蛮夷二千余人寇掠百姓,燔烧官寺,郡县发兵讨击,斩其渠帅,余众乃降。于是置象林将兵长史,以防其患”。这里的“百姓”很可能不是原住民,而是汉族的军戍家属或北方移民。

到唐代,中央王朝在广西境内的军戍规模加大,因壮族先民不断反叛,还由于云南的南诏国逐渐强大、越南渐渐脱离中国,广西成为国防前哨。隋唐的岭南地区曾出现地方割据势力,唐高祖武德四年派兵镇压,复归统一,为加强统治,唐王朝在广西境内新设州39个,新设县119个(《广西建制沿革考录》P12)。据《新唐书·西原蛮传》载,唐代宗至德元年,今广西左江一带的西原州黄峒出现二十余万人的反叛;唐大历十二年,西原州潘长安又反,“南距雕交趾,西控昆明夜郎,北洎黔巫衡湘”;唐贞元十年,西原州黄少卿反,攻陷横、钦、浔、贵四州,历时三十年。如此频繁的反叛必使中央政府不断调集北方各路兵力来镇压和戍守,同时因鞭长莫及,实行羁縻州县制,“以夷治夷”(《广西建制沿革考录》P13)。那些军戍人员的构成远比秦时复杂,据《新唐书·南诏传》载,唐懿宗咸通四年,新任岭南西道(邕州,今南宁)节度使率荆、襄、洪、鄂四道兵戍守安南,防南诏国进攻,同年六月,调山东兵万人益戍,次年北方兵不服南方水土,“死瘴毒者十七”,又“以江西为镇南军,募强弩二万,建节度”。

宋代广西境内壮族和其它少数民族的造反也此起彼伏,如公元1016年抚水壮人起义,公元1035年的壮、瑶民造反,公元1038年的安化壮人造反,最大的一次是公元1052年的侬智高起义。当时广西军戍情况《宋史》中有记载:“皇涛迥辏增置雄略指挥,广州、桂州各二,全州、容州各一,更加募澄海、忠敢、雄略等军,以四千人守邕州,二千人守宜州,一千人守宾州,五百人守贵州。”当时驻军均带家属,总人数在这些数字的三至四倍。据称这些在邕州、宜州的军戍人员都来自中原,《大明一统志》卷八十四引元代方志说宜州:“莫氏据其控扼,宋赐爵命,遂成市邑,居民颇驯,言语无异中州。”卷八十五又引元代方志说邕州:“宋狄青平侬贼后,留兵千五百人镇守,皆襄汉子弟。至今邑人皆其种类,故言语类襄汉。”

(三)汉、唐、宋时期的谪徙移民和战乱移民

军戍移民有较强的限制性,会形成相对封闭的言语社团,而谪徙移民和战乱移民则会与当地社会有更密切的联系与交往,有些甚至会完全融入。秦始皇曾征发“亡人”“赘婿”“贾人”徙居岭南,汉代亦“谪徙民与越杂处”,唐宋均有流放罪犯,安置贬谪官民到岭南的情况,他们及其后代往往“仕宦遭乱不得还者,皆客岭表”。 谪徙移民虽然历代都有,但数量上不会多。

战乱移民则是大量的,大致分两种情况,第一种是广西地区由于战祸,当地人大多外逃或战死,如《新唐书·西原蛮传》载:“自行立、阳亟ㄕ魈郑生事诡赏,邕、容两管日以凋敝,杀伤疾患,十室九空。”又如《岭外代答》卷一云:“广西地带蛮夷,山川旷远,人稀少,事力微薄,一郡不当浙郡一县。”这显然是战乱所致,于是统治者为填补人口虚空,让北方汉人来此屯田,《新唐书》中偶有记载,云“始城州,周十三里,屯田二十四所,教种茶麦,仁化大行”,明清更甚,清道光《钦州志》卷一载“自乾隆以后,外府州县人迁居钦者,五倍土著”,只因“复遭孙逆之变,土著之民十亡八九”之故。第二种战乱移民的情况北方战乱,移民南压,而达于岭南。三国战争、晋末年永嘉之乱等,黄河流域百姓大批南迁,受此挤压,湖南、江西等地原住民很可能会向两广地区迁移,这可以从东晋到唐代广西的建制里看出端倪,东晋时广西地区的郡有10个,县有57个,南北朝先后有9个州、48个郡、127个县,其中新设郡37个,新设县78个,“这48个郡绝大部分位于今防城、南宁、宾阳、柳州、融水、桂林一线以东地区”(《广西建置沿革考录》P6),如上所述,唐代更甚,虽说有对岭南地区加强统治的意图,但若非人口激增,也不至于有那么多新的建制。《岭外代答》卷三中说钦州有一类人是“北人”,“语言平易而杂以南音,本西北流民,自五代之乱,占籍于钦者也”。这一现象是较普遍的,《新五代史·南汉世家》里的记述可为佐证,“是时天下已乱,中朝士人以岭外最远,可以避地,多游焉。”《中国移民史》第四卷载南宋时期,人口增长最快的地区是广西。节录各地方志的宋代《舆地纪胜》卷104载:“容(容州)介桂广间,盖粤徼也。渡江以来,北客避地留家者众,俗化一变,今衣冠礼度并同中州。”

(四)广西境内平话民系的形成。

无论是军戍移民还是战乱移民,他们一般在水陆交通要塞沿线和平原处聚集,如南宁、宾阳、柳州、融水、桂林等,及其以东地区,最开始进入桂南的以地方官和戍守将兵为主的汉族人以占据的方式占据广西的一些城州或屯兵点,比如邕州(南宁)、宾州(宾阳)、象郡郡治、太平寨(崇左)、横山寨(田阳、田东)等,而避难移民除了居住于城镇外,还部分深入散居到乡村。到了宋代,广西境内人口繁衍与外来人口激增,上述这些地方的一些原住民就会往广西其他人口较少的地方迁徙,迁徙的一般规律是沿邕江或左、右江逆水而上,陆路则往横县、马山等迁徙。如《广西雷氏族谱》载,广西雷氏祖先随狄青部队先来到南宁,后驻扎横县简阳,后从横县到南宁西乡塘、亭子、沙井等,还有邕宁、那马、隆安、贵港、上思等地。

据徐杰舜的研究,“大约从秦汉汉族入桂起,直到宋代,广西汉族几乎都是说平话人,尚无白话人,也无桂柳人,更无客家人”(《雪球——汉民族的人类学分析》P215),从平话民系区域分布的现状看,“横县、宾阳、邕宁县、南宁郊区是平话人聚居的地区,有平话人约170多万”(《南宁市郊区志》),其次是郁江两岸的贵港、桂平、平南、滕县等,左、右江沿岸的崇左、龙州、大新、百色、田林、田东、田阳、乐业等,还有鹿寨、钦州等。从族谱记载和口碑传说看,平话人自称来自山东、河南一带的最多,有黄、李、陈、梁、曾、陆、马、林、刘、苏、葛、雷、韦、吴、颜、秦、卢、杨、罗、赖、邓、文、唐、莫、滕、周、冯、班、欧、王、玉、谢、宋、何、蒙、骆、戴等37个姓(《南宁市郊区志》),来自江西的有4个姓,来自江苏的有2个姓,来自其他省极少见。

三

每一种语言都是多元性影响的结果,决不是历史主义演变理论所主张的一种语言是另一种语言的“线性”延续,因此构拟一套上古音体系来解释汉语南方方言的形成并无多少科学性,德国学者Eberhard,W.(1969)在解释中国地区性的文化行为差异性和多元性时,提出一种“地方化和地方文化”的理论,认为造成文化差异的原因是主流文化“地方化”的结果。这种文化区域性差异的解释有三种途径:一是原居住的母文化,二是移民社会所面临的物质、经济环境与原环境不同;三是移民与土著住民的互动。根据第三种假设,不同地区的不同文化融合过程产生了不同的文化行为,故而产生不同的语言变异现象。由于汉、壮民族长期接触及北方各时期汉民族文化与壮族文化的互动,从而形成了平话。广西现今处于一个多语接触的环境里,但在平话形成的历史中还是呈现出比较单纯的两种文化的互动,如图所示(连线表示接触关系,箭头表示衍生关系):⑦

对语言演变的考察存在一个重要的视角,这就是民族、文化、语言间的接触所引发的语言演变。语言接触首先是一种社会现象,接触过程中语言所发生的变异性质随言语社团之间社会关系的变化而变化。根据Thomason & Kaufman1988,Thomson2001,Winford2006的研究,语言接触可以从三个方面来描述,即系统的影响、接触的结果和接触过程中的不同言语社团之间的社会关系。语言接触所导致的语言变异类型主要有三类,即借用(borrowing)、干扰(interference)或施加(imposition)、会聚(convergence),决定其类型的主要因素在于接触情境中族群的社会声望(prestige)及其相应的语言声望,声望相近或相同的两种语言具有接加关系(adstratal relationship),此时语言接触所发生的变化多属于会聚,若声望不同,其中一种语言必为上位语言(superstratum language),另一语言必为下位语言(substratum language),上位语言对下位语言的影响主要是借用,而下位语言对上位语言的影响类型主要是底层干扰。但是不可忽视的是,人口比例、文化政策等也是另一些重要的社会因素,在某些情况下能够改变语言影响的性质。在我们所讨论的问题中,汉族和壮族既是两大不同的族群,又代表两大不同的文化和言语社团,那么,对平话在接触中的变异类型的判定就可以依据如下几个方面:一是汉、壮民族接触的时间与强度,二是汉、壮民族之间历史上的人口比例、社会关系及其所代表的语言声望,三是语言接触所导致的语言变异类型。

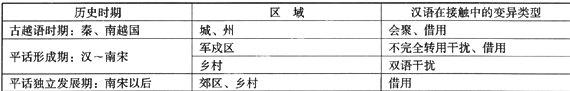

根据汉、壮民族接触史,平话的变异类型在不同历史阶段也不同。平话的产生期是在秦代和南越国时期,这时的汉、壮民族接触情形如下:人口上汉、壮族比例悬殊,汉人少,壮族先民多,政治上汉人占统治地位,文化政策上汉人实行抚绥政策,主张民族融合,汉人向土著学习,语言声望上汉语与古壮语具有同等地位。这种社会条件下语言接触对汉语的影响可能情形有三:在北方汉人占据区,来源于上古中原的汉语吸收大量的古壮语借词;出现语言接触的会聚现象;不完善的汉语学习产生中介语形式,在公开场合,土著会说一种不完善的汉语,而统治者必迁就。南越国历时93年,二十年为一代,也就有四代之久,语言变异完全有可能被固定下来,那么这种中介语的凝固就很可能诞生古越语。⑧现今的平话与粤语应该就是古越语的两个分支。

由于战乱,汉代以降至北宋,广西境内土著人口聚减,随着大量北方汉人的军戍与移民进入广西,民族接触情形有了质的变化。在军戍区,汉族人口比例会高于壮族,文化政策上实行对壮侗民族实行教化,语言声望上自然是汉语高于壮语,但在民间或乡村,具有壮文化背景的人口(包括早期壮化的汉族)依然会占据绝对优势,即便出现汉族聚居点,汉、壮民族也会不可避免地通婚,以致民族融合,语言声望上很难说哪个高哪个低。在这样长的时间跨度里平话渐渐形成,也许可以用一次大规模的军戍或移民再区分出形成前期与最终形成期(通常以北宋平侬为界),但平话的形成是层累的,这一点从广西地区汉、壮民族接触史可得到明证。这一阶段中,先前因语言接触而产生的变异的汉语(包括古越语)不断地吸收不同时期的中原汉语,并继续受壮语影响。由于民族接触的社会条件有较大差异,军戍区与乡村的汉语变异类型会不同,在军戍区,汉语是上位语言,壮语是下位语言,壮语对汉语的影响主要是一种母语干扰类型。⑨

南宋以后是平话独立发展期,理由是南宋末年的第三次移民浪潮(《中国移民史》卷三P4),广西汉族人数激增,汉族人口由城州及占据点向四周扩散,平话人向左右江沿岸和交通要道分流。此时,平话主要是以平话岛形式分散在壮语区,虽然平话人有较强的语言声望上的优势,但人口远处于劣势,有较多人为了交际的便利不得不学习壮语,这种情况下的平话变异类型更多的是借用。近代以来,其它强势汉语方言入侵广西,平话区慢慢萎缩,并处于方言和民族语言的多语接触环境下。

以上各个时期里语言接触所导致的汉语主要变异情况,如下表所示:

广西境内汉语受干扰的类型不同于其他汉语南方方言,首先,壮族先民在平话形成期往往是双语者,为了交际等社会需要,除了母语之外不得不学习汉语,而以母语干扰方式影响着汉语,自始至终母语未消失;其次,壮族先民在平话形成期的双语者,即便有一部分及其后代发生了语言转用,即母语是壮语,只是后来融入汉族社会,只说汉语,也会在离他们不远的地方存在这种母语。其他汉语南方方言中所发现的百越语底层现象,是那个不复存在的母语的干扰成分,即原来南方地区的操不同语言者全部发生了语言转用。如果把后者视为典型的底层干扰,那么壮语对平话的干扰是一种不完全的底层干扰,称之为母语干扰(first languge interference)更加恰当,并且根据不同时空与社会条件,壮语对平话的母语干扰又可分为两类,即不完全转用干扰与双语干扰。

汉、壮民族接触时间跨度在两千多年,在不同历史时期,广西地区的汉族在人口性质、政策、民族关系、语言声望上都有很大不同。不少学者认为桂南平话是晚唐至南宋初年的400多年时间内形成的,并且桂北、桂南两地平话形成期不同。“平话人的成分为两个时期,秦汉至隋唐为桂北平话人形成的时期,宋代为桂南平话人形成的时期”,“桂北平话人的形成是历史沉淀的结果,桂南平话人的形成却是军事移民的结果”。⑩根据上文对汉族与壮族先民的接触史考察看,有几点可以商榷,一是根据史料可知,唐代以前北方汉人在广西的军戍同时桂北和桂南,南可达钦州;二是桂北平话与桂南平话不是没有延续的,五代、唐、宋时期中原王朝镇压壮族先民起义就近用兵,桂北汉人南移时有发生;三是从南宁黄氏家族看,躲避战乱,进入广西的汉人再度往南往左右江沿岸迁徙也是客观事实。足见桂南平话的主要历史原因不是狄青征侬,而在于历代中原王朝在广西留下大批军戍人员以及战乱移民事件,我们认为,汉语的变异以至平话的形成总体上是层累的,桂北平话和桂南平话并不存在截然不同的形成期。在北方汉人军戍区,壮族先民要么因战争而亡或逃,要么向汉人军戍区周边迁徙,但壮族仍然是强势,其分布呈包围态势,就现在的壮族人口分布情形看也是如此,以宾阳(历史上的宾州)为中心,宾阳壮族人口最少,周边的武鸣、邕宁、南宁、横县、贵港、上林等壮族人中均在30多万以上,其中武鸣、邕宁壮族人口在50万以上。

注释:

①邓晓华《试论古南方汉语的形成》,邹嘉彦、游汝杰主编《语言接触论集》P276-297,上海教育出版社2004年。②潘悟云《语言接触与汉语南方方言的形成》,邹嘉彦、游汝杰主编《语言接触论集》P298-318,上海教育出版社2004年。③班弓召《论汉语中的台语底层》P3-8,民族出版社2006年。④分别见张声震主编《壮族通史》P4,民族出版社,1997年。梁敏、张均如《侗台语族概论》P16,中国社会科学出版社,1996年。⑤葛剑雄《中国移民史(卷一)》P70-75,福建人民出版社,1997年。⑥所谓“壮化”,仅仅是以现代壮族为视角称之,壮族先民没有统一的族称,见于史籍的有西瓯、骆越、乌浒、俚、僚、伶等,还有壮族先民的自称,如布侬、布夷、布泰、布僮等,与“壮”谐音的“僮”,则始见于宋代。⑦详见李子荣等《语言接触的社会前提和系统理据》,《第11届国际粤方言研讨会论文集》P376-384,2007年。⑧或称之为古平话,许多学者曾通过壮语中古代汉语关系词的研究提出古代广西一带存在内部相当一致的汉语权威方言的设想,即古平话。⑨母语干扰一定程度上不同于西方学者所提出的底层干扰(shift-induced interference),国内学者对底层干扰也作过类似的区分,详见陈忠敏《语言的底层理论与底层分析方法》,《语言科学》2007(6):44-53。⑩徐杰舜《平话人的形成及人文特征》,《广西大学学报》1999(5)。徐杰舜,上海人民出版社,1999年。

〔责任编辑:覃彩銮〕