美展旧照片考释(二)

吴 瑾

“中华美术协会”是1915年冬,留日中国学生在东京成立的美术社团。有关文字记载最早见于社团成员陈抱—1942年发表于《上海艺术月刊》上的《洋画运动过程略记》文中:

“那个时候(1916年前后),在东京研究洋画的中国学生已有不少。我最能记忆的,如江新(江小鹣)、严智开、汪洋洋、雷毓湘、方明远、李廷英、许敦谷、胡根天等诸人,这几位也都是先后毕业于东京美术学校的。当时在东京,他们成立了一个‘中华美术协会那是个美术学生的联谊机关,也是备作课外习画的场所。”可见结社是为了利于联络感情,促进学业。

此外,关于社团的人员和活动的记载都很零散,归纳起来大致知道,成员主要以东京美术学校西洋画学生为主,也有其他学校的学生参加,还有如徐芷龄、陈丘山、李殿春等。社团举办过几次展览,除了社内作品展外,据说还展出过借来的中国古画,向日本介绍中国艺术,并印行过画片云云。大概在1920年前后胡根天、陈抱一等主要成员毕业回国后,社团随之解体。这个社团的成员回国以后大都从事美术教育工作,开办学校,组织美术展览,成为各地现代美术运动的带头人和著名美术家。

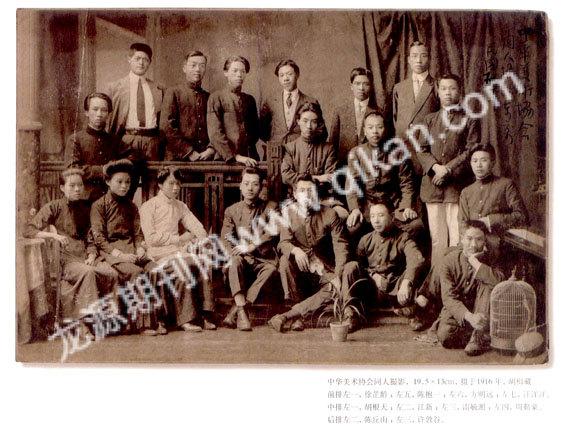

胡根天保存的照片三张,是目前仅能见到的“中华美术协会”活动的图像记录。与其他材料参照研究,能直观地了解社团成员的情况,补充记载的不足。近年来,中国早期留日美术学生的状况,逐渐进入美术史家的视野。东京美术学校毕业生留在学校的44张自画像和学生档案的得以公开。(刘晓路《肖像后的历史档案中的青春:东京艺大收藏的中国学生自画像(1905—1949)》)为辨识照片中的人物提供形象的参照。

照片一,摄于室内影棚,布景有幔帐、木栏杆、前有兰草、鸟笼等道具。坐站三排共18人,男穿学生装或西服,女则穿中式衫裙。右上竖排三行胡根天钢笔字迹“中华美术协会同人撮于东京,民国五年”。可辨认者有:方明远、汪洋洋、江新、雷毓湘、胡根天、陈抱一、徐芷龄、陈丘山、许敦谷、周勤豪。(图1)

照片二,摄于室外庭院,可见树石房屋。错落站蹲共25人,其中三名儿童。各人左襟带有标志,似为展览会开幕合影。下横排胡根天钢笔字迹“中华美术协会第一次展览会同人撮影,1916”。展览地点据《胡根天年谱》所载是:东京神田区中国青年会。片中人皆着御寒服装,符合展览在2月举行的记载。可辨认者有:方明远、汪洋洋、江新、雷毓湘、李廷英、胡根天、陈抱一、陈丘山、许敦谷。(图2)

照片三,摄于室外庭院,与照片二同一地点,随意站坐共11人。上横排胡根天钢笔字迹“中华美术协会第二次展览会同人撮影,1917年于东京”可辨者有:陈抱一、徐芷龄、李廷英、刘锦堂(王悦之)、胡根天、许敦谷。(图3)

早在1896年,清政府已正式向日本派遣留学生,1905年起就有中国留学生到东京美术学校学习。1906年入学的学生中就有后来都成为了艺术界名人的曾延年、李岸(李叔同)。在清代入学的还有五人,照片中可见的有方明远和雷毓湘。

方明远(?—1921),四川省叙府富顺县出生。1906年到日本。1910年9月入西洋画撰科,1912年2月22日因学费滞纳被除名,同年3月29日复学,1917年3月毕业。留校有自画像,毕业创作《熟读深思》。

雷毓湘(1885—1923),广东省四会县城人,广东省中学毕业。1906年6月10日到日本。

1911年9月实技学科考试特别免除,9月22日入日本东京美术学校西洋画撰科。1913年5月12日因国事志愿参军,向学校申请退学,16日退学。1914年1月30日再入西洋画撰科二年级。1917年3月毕业。毕业创作《编物》写一和服女子作编织手工,《自画像》留学校收藏。5月2日成为研究生。12月27日因家事退学。1921年10月,在广州与胡根天、陈丘山等人组织赤社美术研究会。并于永汉北路市立师范学校举行首次西洋画展览会。12月被聘为广东省第一回美术展览会西洋画审查委员。

进入民国后,第一批入学的有严智开、江新、汪洋洋,都是1912年9月25日入西洋画撰科,1917年3月毕业。

严智开(1894—1942),字季聪,著名教育家严修之子。自东京美术学校西洋画科毕业之后,1918年2月23日成为研究生。后来退学到美国哥伦比亚大学美术系学习西方绘画。1921年又考取官费留法名额,前往巴黎美术学校学习西画。1928年回国,后创立天津市市立美术馆,自任馆长。1934年8月至1936年继徐悲虹后任国立北平艺专校长,将学校架构模仿东京美术学校设置。严智开是“中华美术协会”主要成员,可惜在上述三张照片中没有辨认出来。

江新(1894—1939),又名江小鹣,江苏吴县人。毕业后去法国巴黎美术学院学习雕塑,回国后任上海美专教授,并与丁悚、陈晓江等人发起成立天马会,后主要从事雕塑创作,代表作有:《谭延阎像》、《陈嘉庚像》、《画家陈师曾半身像》等,被称为中国现代雕塑的拓荒者。一般记载多述其留法经历,陈抱一在回忆中描写江新在日本的情形:“民二年,我在东京最先遇到的洋画研究者,是江新和许敦谷等。那时江新已在东京美校……他那时,长发披肩,穿一件黑色斗篷,正是当时流行的美术家的派头,兼之衬着其文秀美貌,是最触动人目的。”(《洋画运动过程略记》)照片中的江新却是一身学生装,比当初收敛了许多。但他毕业创作的自画像依然是衣着时髦与众不同。

汪洋洋,山东人,其他未详。根据他的毕业自画像辨出照片中的他。

稍后入学的还有李廷英和许敦谷。

李廷英(1889—1929),字子俊,云南晋宁人。1910年自费留日。1913年9月入读西洋画撰科,获得云南省官费补助。1914年与日人川田芳子结婚。两人同时学习西洋音乐。1915年有作品入选东京上野“大正博览会”。1918年3月毕业。毕业创作油画《春》,《自画像》留学校收藏。回国后任云南省立一中,省立师范美术教员。并开办金碧美术馆授徒。1924年1月呈书云南当局要求开办美术学校,获准并拨800元开办费,校址设双塔寺高师内。设绘画科和美术工艺科三年制,1926年4月任云南省立美术学校校长兼教务长,不幸英年早逝。近年有学者开始关注李廷英,认为他是云南现代艺术教育的开创者和新艺术运动在西南地区的积极倡导者。

许敦谷(1892—1983),名赞祥,字太谷,台湾台南人。日占台湾后举家迁回大陆,落籍福建漳州(多有记载将其误作广州人)。在家中排行第三,两位长兄都是革命志士,其弟许地山为新文学运动的先驱。许敦谷1914年9月入读西洋画撰科,在学期间油画Ⅸ荫》入选日本二科会画展。1917年,关良随二哥关德寅赴日求学,许敦谷极力劝服关良的二哥,让关良放弃化学专业而转学美术,成就了一代英才。1920年3月毕业。回国后任教于私立上海神州女校美术科。1924年与陈抱一、关良在上海“宁波旅沪同乡会”举办画展。1925年任广州市立美术学校教务主任兼西洋画导师;1926年,经郭沫若举荐,与关良一起参加