和吴杰一起赏国宝

吴 杰

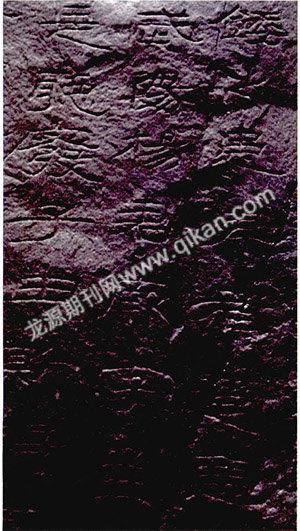

石门颂

[通高261厘米宽205厘米]东汉建和二年(148年)十一月镌刻,原镌刻在陕西汉中市褒城镇东北褒斜古石门隧道南端的西壁上。1967年因修石门水库而将其从崖壁上凿出,1971年迁至陕西汉中市博物馆收藏。

《石门颂》全称为《故司隶校尉楗为杨君颂》或《杨孟文颂》。此颂为当时的汉中太守王升撰文,铭文内容为东汉顺帝初年(126年)的司隶校尉杨涣上书请求修褒斜道及修通的经过。“司隶校尉”为官名,“楗为”是郡名(今四川乐山楗为县),“杨君”即杨涣,字孟文,故亦称此摩崖为《故司隶校尉楗尉杨君颂》。

《石门颂》摩崖书体为隶书,22行,行30或31字,总计655字。此刻结字雄健舒畅,多用圆笔,起笔逆锋,收笔回锋,中间运笔道劲沉着,笔画古厚含蓄而富有弹性。通篇字势挥洒自如,字随石势,每字的大小长短根据岩石的纹路适当发挥,各得其态。文中“命”、“升”、“诵”等字垂笔特长,亦为汉隶刻石中所罕见,将汉隶原本规整的书体演变出奔放、灵动的一面,素有“隶中草书”之称,为当时的大书法家王戒所书。被后人推为“汉三颂”(陕西略阳《郙阁颂》、甘肃成县《西峡颂》)之首。中华书局版的,近代规模最大的一部含古今汉语语词和百科词目的大词典《辞海》封面的“辞海”二字,就取自《石门颂》。

关中通往巴蜀的交通要道——褒斜道,其南端褒河谷口,两山对峙,壁立千仞,栈道根本无法架设,行人必须多走十几公里的山路,翻越七盘山才可通过。为此,东汉明帝决心开凿石门隧道,彻底打通妨碍通行的路障,因其诏书中称石门,历代沿用此名至今。石门贯通于东汉明帝永平九年(66年),洞长16.3米,宽4.2米,南口高3.45米,北口高3.75米。汉代车轨之宽不超过一米五,隧道内可双向通行。它是文献记载世界上最早的,用于交通的人工穿山隧道。

石门所在的褒河谷口,岩石异常坚硬,钢钎在岩石上打十几下后,仅是一个白点。该山石为石英岩,石英的硬度在石头里是最硬的。那么,在近两千年前,没有火药及钢钎的时代,古人是如何开凿石门隧道的呢?清康熙陕西巡抚贾汉复有《长栈道歌》诗中有“积薪一炬石为坼(che,音撤,裂开),锤凿既加如削腐”的诗句,说明古人是利用热胀冷缩原理,巧妙的采用“火焚水激”法开凿隧道的。先点燃油脂含量较高的木材煅烧山石膨胀,或许还应该有相应的鼓风设备,确保较高的温度。随后再向灼热的岩石面泼水或醋,使其骤然冷却、收缩,导致酥裂,最后再用铁质工具剥离,一段段渐进。从而,完成这一浩大工程。自从石门凿通之后,凡遇栈道修葺之事,历代过往的文人骚客、达官显贵在感慨之余,常就地题刻以抒怀,留下丰富文献资料。

1934年初秋,西汉公路沿着古褒斜栈道修到了褒谷口,前方就是著名的石门隧道和与它同样著名的石门石刻。是按图施工破坏石门还是避开它让公路改道而行呢?矛盾摆在了设计者面前,无论从地质构造还是山势走向,西汉公路都应沿褒河西岸出山而非东岸,且在当时修建这样一座铁桥既费工又费钱,当时主持修建的年仅25岁的张佐周工程师选择了后者,就这样,石门石刻躲过了一次灭顶之灾。

《石门颂》是研究我国古代交通史和书法艺术史的瑰宝。这批摩崖刻石的文字内容对研究我国交通、水利、科技、书法艺术的发展,尤其是研究汉隶演变,具有重大的意义,它弥补了史书的缺漏,校正了史书的讹传,堪称是一部重要的石刻文献。

[唐·碑刻]

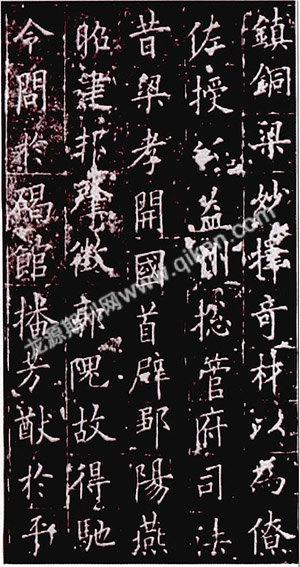

皇甫诞碑

[高268厘米宽96厘米]唐贞观初期立,原在陕西咸宁鸣犊镇,后移入西安孔庙,现原件由西安碑林博物馆收藏。

亦称《皇甫君碑》,全称《隋柱国左光禄大夫弘义明公皇甫府君之碑》。于志宁撰文,欧阳询书。楷书28行,行59字。碑额篆书阳文,三行,行四字“隋柱国弘义明公皇甫府君碑”十二字。碑文内无年月。宋时该碑尚在咸宁(今西安长安区)鸣犊镇皇甫诞墓。碑阴有宋皇祜三年(1051年)刻“复唯识廨院记”。碑侧原刻花纹,宋时右侧已刻题名。以后移至西安府学文庙。明万历十六年(1588年)余君房督学作亭覆之,至二十四年(1 596年)亭圮(pi,音匹。倒塌),此碑中断,损数十字。

皇甫诞,安定乌氏人(今甘肃平凉西北),其先安定著姓,徙居京兆万年(唐长安),隋朝并州(今山西太原)总管府司马。隋仁寿末年(604年),隋文帝的次子杨广以弑父杀兄的手段夺取了皇位。时任并州总管的隋文帝第五子汉王谅起兵造反,皇甫诞抗节不从,为谅所杀。当时皇甫诞在长安的儿子皇甫无逸,闻汉王已反,即操办丧礼。人问其故,他哭泣而对道:“大人平生徇节义,既属乱常,必无苟免。”果然,其父殉节的噩耗很快传来。隋炀帝以皇甫诞守节尽忠,而赠柱国(柱国是武官名,原为保卫都城安全的军将,后为中央最高武官或勋官,也称上柱国。)弘义郡公称号,令其子皇甫无逸袭爵,还特封皇甫无逸平舆侯。

《皇甫诞碑》是皇甫诞的儿子皇甫无逸邀书法大家欧阳询书写而刻成的,以纪念其父皇甫诞。此碑用笔紧密内敛,刚劲不挠,点画重在提笔刻入,此为唐初未脱魏碑及隋碑的瘦劲书风所特有的笔法特点。虽为欧阳询早年作品,但已具备了“欧体”严整、险绝的基本特点,被称为“唐人楷书第一”。

唐人皆阶卑于官。此碑于志宁官阶已称“银青光禄大夫黎阳县开国公”,则在贞观三年时。欧阳询官阶已称“银青光禄大夫”而不称“率更令”,则在武德时。两人官阶皆系三品,则必在贞观三年以后,故立碑必在贞观初无疑也。

欧阳询(557~641年),字信本,潭州临湘(今湖南长沙)人。父欧阳纥(ge,音疙)广州刺史,因权势颇大,深为南朝陈宣帝猜疑,终以“谋反”案满门被诛。年幼的欧阳询幸有父辈好友尚书令江总私下收养,他才得以逃免。所以,虽说他出身豪门,实在却是个孤儿,他的倔傲不伦的性格、怕和幼年的生活有不可分割的关系。他自幼聪明颖悟,超于常人。一般人称他为“欧阳率更”。贞观十五年(641年)卒,年85岁。

欧阳询在写字时,要求必须精神集中,收到“澄神静虑,端己正容,秉笔思生,临池去逸”的效果;写字要“意在笔先”,落笔以前,应讲究“字势”;间架结构则须注意“四面停匀,八边具备,视势结体”;笔画要“长短合度,粗细折中”、

“既不可瘦,瘦则形枯,又不可肥,肥则质浊”;运笔要“稳健流畅,挥洒自如”。这些书法心得,对学习书法者来讲是极有参考价值的。

欧阳询的书法不仅在国内受到广泛的赞扬和重视,而且在唐代就名扬国外。日本、朝鲜等国纷纷派使者求书。高丽王深爱他的书法,曾派遣使臣专程到中国来求其墨迹,使得唐高祖感叹说:“不意询之书名远播夷狄,彼观其迹,固谓其形魁梧耶。”现在日本《朝日新闻》报头,便是在欧阳询隶书《宗圣观记碑》中集取“朝”、“日”、“闻”三字,并将“亲”与“析”组成“新”字而成,啊