拜耳为员工创造归属感

暴剑光 汤维维

每个老板都希望员工以公司为家,时时刻刻想着为公司做贡献。但是在拜耳看来,公司只有真正在乎员工,把员工当作家人来看待,员工才会在乎公司,产生归属感,与公司有情感的共鸣。

有着146年历史的拜耳公司,在医药保健、作物营养、高科技材料等化工领域已经保持了一个多世纪的领先地位,它也为10.86万名员工提供了一个具有归属感的工作场所。在德国总部,祖孙三代在拜耳工作的员工并不鲜见,公司文化已经融入到很多员工的家庭生活里。拜耳为员工创造的这种归属感,也带到了中国,从员工流动率即可看出一斑。据拜耳集团大中华区人力资源部副总裁归梅萍介绍,拜耳的员工流动率均在行业水平的50%左右。

在吸引更多优秀人才加入公司的同时,如何留住好的人才?归梅萍说:“我们对员工的宗旨是‘以人为本。但这个词也是非常多的公司都在用的,只是口头说说没有用,员工要看你是不是真的那么做了。”

“以人为本”不是口号

王倩是拜耳的新员工,5月底刚刚加入公关传媒部,从事内部沟通工作。自接到面试电话开始,她就切实地感受到公司以人为本的很多细节。“人力资源部同事电话通知我面试的时候,我觉得她的语气非常客气,一些细节还不断征求我的意见。比如给我几个面试时间候选。王倩说,从接到电话那一刻起就对拜耳产生了好感。特别期待加入这家公司。

归梅萍认为,为员工着想是理所当然的事,因为人力资源部就是要为员工提供贴心服务的:“大家都说员工是公司最重要的资产,如果当一个应聘者准备成为‘重要资产的时候,你不是以服务的心态来对待他,那显然你说的和做的不是一回事。”

王倩并不是一个喜欢跳槽的人。之前她已经在一家瑞典公司工作了5年时间,所以她选择拜耳也很谨慎:“公司的声誉好不好,我很看重。在进入拜耳之前,尽管更专业、更细节的信息并不了解,但总的来说我知道这是一家声誉很好的公司。比如阿司匹林是拜耳出品的非常有名的药品;我以前的工作中,在与供应商谈光盘制作的时候,他们也总是用拜耳的原材料当卖点——这些点滴的事总会让你知道这是一家拥有很好产品的公司。拜耳有‘最佳雇主、‘最佳工作场所这些评选的肯定,这些信息在决定加入公司之前也都是听说过的。”

在进入公司之后,从办公室的布局方面。王倩就发现公司为员工愉快、舒适工作的确花了很多心思。拜耳的办公室就在黄浦江畔,窗外就是美丽的江景。“大多数公司都是把管理层的办公室设置在靠窗的、视野好的位置,普通员工的办公区设置在中间。拜耳是反过来的,普通员工是靠窗的,抬起头就可以看到风景,管理层的办公室都是靠中间位置的。”

拜耳办公室的隔断,也比一般公司的要矮很多。坐在那里,不论是看看外面风景,还是与相邻同事聊几句,都可以很轻松地做到。

归梅萍讲述了一个月前一个中层经理换办公室的经历。“刚搬到一间新办公室,开始当然很高兴啊,不过他很快发现办公室里有一个通风口,总是发出嗡嗡的声音,安静的时候特别明显。物业将这个通风口处理得很漂亮,在办公室里实际都看不到的,所以行政部门也不知道这件事。他直接找到他的主管来反映这个问题,主管做的第一件事就是让他先搬到旁边的一个空办公室。这个员工就很开心,觉得公司很在意他的感受。然后他的主管向行政部门提出这个问题,最后我们确认,确实不能降低噪音,宁可空着那间办公室,也不能让员工在里面办公。”归梅萍说,“这样的问题在办公室太常见了。如果着眼点不在员工身上,有的公司会说,有一间独立办公室就不错了,这么点声音都忍受不了;也有的公司会说,办公室租金这么贵,空着太可惜了,要不要换一个忍受能力强的人试试。”

自下而上的动力

前段时间,拜耳中国区计划更换公司的slogan。拜耳决定,从员工中产生这个新slogan。公司一共收到了1000多条投稿,评审委员会选出了几十条,然后再由员工来投票。“同事们对这样的活动都特别热心,发自内心地想为公司想出一个好创意。”拜耳采购部的白欣晔对记者说,“我想了好几天之后提出了一条,可惜没有被采纳。尽管最后入选的不是‘我提出的,但是想想这是‘我们提出的,那也让人很兴奋。”在公司的管理中,拜耳更强调这样自下而上的动力,而不是由上往下来施加压力。

在材料科技做销售工作的许志华,则向记者讲述起他引以为豪的拜耳团队合作:“可以说我们的每一笔订单都是完美的团队合作的结果。很多公司都面临销售部门与技术部门之间的矛盾。这些内耗会花费员工很多精力,但在拜耳不会出现这种情况。我们和技术部门的同事也会有不同的看法,但是我们首先有个基本的信任,就是大家的目标都是让公司发展,而不是在争什么部门、个人利益。”在拜耳的员工测评中,不只是有上级对下属的测评,还包括下属对上司、不同部门同事之间的测评。这样多角度的测评,让员工不只是满足领导

晋升不看资历

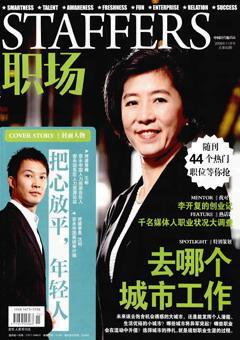

——专访拜耳集团大中华区人力资源部副总裁归梅萍

拜耳希望能够让员工拥有终身的雇佣能力,在这里员工会受到业内最好的培训,在拜耳的工作经历将成为业内最好的工作简历。在拜耳,很大比例的一线操作工都有出国培训的机会,一线经理出国接受培训和轮训的机会长期存在。

当拜耳提出了塑造员工“终身可雇佣能力”之后,就有人质疑,这难道不会增加公司的员工流失率吗?拜耳集团大中华区人力资源部副总裁归梅萍的回答是,这必然会增加员工的“市场热门程度”,然而员工流失的关键并不在于其能力高低,而在于整体环境是否优秀。

在拜耳,人力资源经理们用3P(Pay,行业里具有竞争力的薪酬;Personal Development,个人发展空间;Position,职位)1E(Environment,企业文化与环境)来营造整体留用人才的环境。

“在业内,大家都会说要培训到拜耳,这说明拜耳对员工的培训投入和有效性已经具有了‘黄埔军校的美称。在拜耳,我们更愿意提供一些比他的能力要高一些的职位。人们都喜欢快速发展、快速学习,而需要跳一跳才能摘到果子的岗位,能够有效地激发员工的积极性和学习精神。这也使得优秀人才更愿意留在拜耳。”企业文化与环境,则被归梅萍列为一个统筹整合的工程。只有安全、快乐、融合的环境,才能让员工更为踏实地工作。

“这就像是一个物理作用力。当内部工作环境恶劣的时候,本身就是把员工往外推,这时候,外部只要有好的条件一拉,人自然就走了。如果内部环境非常好,企业存在着拉力,这时候,员工自然不会轻易受到外界的影响。”归梅萍说。

在拜耳,晋升的关键参考标准在于

对4个C的考核,即Competency,岗位职能所要求的资质;Character,个人品格;Comfort,与周围的同事是否相处融洽,善于合作:Change,与时俱进,不断提高自己。

如何在4个C的基础上打造员工的可雇佣能力,拜耳提出了个人职业发展规划这一概念。“我们会要求员工问自己这几个问题:在此之前,你给公司带来了什么价值?现在,你站在什么样的位子上?将来,你期望自己能够做出什么样的成就?为了达到这个方向,目前你需要面对什么挑战?需要哪些方面的资源支持?最后,你的行动计划是什么?这几个问题提出后,员工的直接上司会帮助员工来实现他们的个人计划。整个过程中,关键在于实施的细节,你眼睛看到的并不等于你能够做到的。”归梅萍说,“在拜耳,晋升不看资历,而是看你的成绩和行为。”的要求,还让整个工作氛围都变得十分和谐。

除了每个员工都可以向自己的主管、人力资源、行政部门反映自己遇到的问题。拜耳也建立了一些员工与公司的沟通渠道,包括与中国区最高层面对面的沟通。比如拜耳中国区总裁会定期拿出一个下午的时间,与员工进行交流。“我们很鼓励在这些沟通渠道中,员工对公司有什么不满意都坦率地讲出来。但是我们也发现。员工提出的很多问题,并非是关于个人的,而是站在公司的角度,对公司未来、公司发展很关心,这样的问题由中国区最高层专门来回复,显然比一般的管理层更合适。”

2008年下半年开始的全球金融危机也为拜耳中国区带来了一些压力。“那时同事们会有一些担心、疑虑,一方面是关于个人的一公司是不是会有裁员、减薪等这些对个人产生较大影响的举措;另外一方面,我们也特别关注公司如何来应对金融危机。公司的战略会产生哪些改变和调整。”白欣晔说,当不断听到朋友同学所在的很有名气的公司传来坏消息的时候,工作情绪难免会受到影响,但是公司很快就做出举措稳定军心了,“1月中旬,我们每个员工都收到了中国区总裁的邮件,讲到金融危机对公司的影响以及公司的应对措施。所以看到这封邮件之后,大家的心马上安稳了,并全心投入到正常工作中。”

事实上,整个2009年度,拜耳中国并没有遭遇到想象中的如许艰难,唯一受到影响的是材料科技子集团。不过,拜耳还是很乐观。随着欧美市场开始复苏,他们认为将给予这一业务大幅反弹的空间。

归属感创造更高的效率

拜耳为员工创造的归属感,对于公司的正面影响也是显而易见的。

关于员工这种强烈的归属感,归梅萍也做了很多思考,她将员工与公司的归属感分为四个层面:“最低层面。是员工认为公司好坏与他无关,他来上一天班拿一天工资就好了;第二个层面,员工觉得公司做得好他会很开心,因为他可以有机会涨工资、多拿奖金;第三个层面,他的头脑和公司是联系到一起的,除了认真做自己的工作,还会主动出主意来让公司更好;第四个层面,一般公司都达不到,是精神层面上的,员工和公司已经融入到一起,像德国总部那些几代人都在拜耳工作的员工就已经达到这个层面,他们甚至觉得哪天没来上班心里都不舒服,已经把拜耳当成精神支柱了。”

“每家公司、每个老板当然都希望员工可以达到第三个、第四个层面,希望他们时时刻刻都想着为公司做贡献。但是换个角度说,公司只有真正在乎员工,把员工当作家人来看待,对他有感情,员工才会在乎公司,产生归属感,与公司有情感的共鸣。”归梅萍表示。