故宫:仁心义举铭心永记

许 凯

故宫博物院是在明、清皇宫(紫禁城)及其收藏基础上建立起来的综合性国家级博物馆。它现有文物藏品150多万件(套),是我国最为丰富的历代艺术珍品的宝库。

在故宫博物院百万珍藏中,清官藏品和遗存130万多件(套),占藏品总数的85%,其余则是在社会各界的帮助、支持下,不断努力征集而来,其中离不开个人的踊跃捐赠。截至目前,故宫博物院已接受个人捐赠738人次,文物总量达33400多件(套)。他们的捐赠,不乏国之瑰宝,不仅极大地丰富了故宫博物院的收藏,而且传续着捐赠者的民族文化血脉和人文精神,以及无私奉献的社会意识与责任,在当今社会更显得弥足珍贵。

文物捐赠的四个阶段

文物捐赠活动与时代背景有很大的联系,在不同历史时期呈现出不同的特点和趋势。以下结合故宫博物院84年的发展历史,将文物捐赠分为四个历史阶段。

(一)1925年故宫博物院成立至新中国成立以前。这一时期是故宫博物院历史上颇为艰辛的一个阶段。当时,国内政局不稳,战事不断,初创的故宫博物院面临着难以想象的困难与挫折。在抗日战争时期,为避免文物在战火中被毁,故宫博物院文物不得不于1933年2月开始南迁,1937年11月西迁后方,直至抗战胜利后文物才全部东归南京。

虽时局如此艰难,但当时民主革命已推翻帝制,民主思想逐渐深入人心,随着博物馆的纷纷筹备或建立,捐赠文物的行为开始出现并逐渐多起来。1945年,陈仲恕先生捐赠汉印501方,杨闻斋先生捐赠中国历代钱币2000余件;1948年,冯大生先生将其父冯恕先生(1867—1948)所藏古砚148方、石屏2件、古玉2件等捐赠故宫博物院。另外,曾任古物陈列所所长、故宫博物院专门委员的张允亮先生也于1948年开始先后3次将家藏书籍9000余册、书画105幅捐赠故宫博物院。

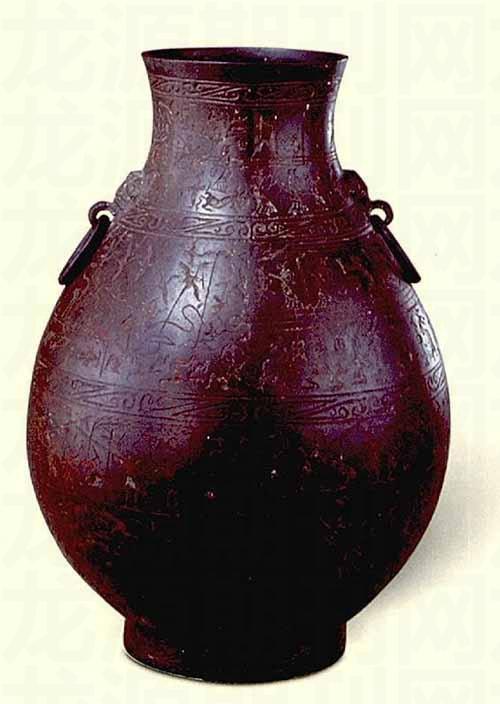

在这一阶段,故宫博物院在国民政府教育部“清理战时损失文物委员会”平津区办事处的协助下,接受了著名的“杨铜”和“郭瓷”。“杨铜”是指德国人杨宁史的收藏。杨氏曾任侨商禅臣洋行经理。1946年,他将抗日战争北平沦陷时期从河南等地购买的青铜器、兵器共计267件捐赠故宫博物院。这些捐赠文物不少是商周遗存精品,如商饕餮纹大钺及鼎、爵杯等,而最为重要的器物,即为后被唐兰先生定名为宴乐渔猎攻战纹的战国铜壶。

“郭瓷”为郭葆昌的收藏。郭葆昌先生(1867—1940)为著名的文物鉴藏家,所藏瓷器及书画极为精良,曾任江西九江陶务监督。故宫博物院成立时被聘为瓷器及书画两组的审查委员,著有《觯斋瓷乘》《觯斋书画录》等书。1946~2月,他的儿子郭昭俊先生将觯斋藏瓷共计427件捐赠故宫博物院。后来,郭葆昌家属又补捐木座等文物L09件。这批文物精品众多,仅一级品就有24件,几乎是郭葆昌先生一生精心收集的全部。

(二)新中国成立至“文化大革命”前。1949年10月1日,中华人民共和国成立。是时,百业待兴,社会呈现出欣欣向荣的景象,广大人民群众以极大的热情投入到国家建设中。众多文物收藏者出于对新中国真挚的感情和无限的期望,纷纷将辛苦搜集的文物捐赠国家。在这一段时间,故宫博物院共接受私人捐赠330余人次,接受文物捐赠近2万件,是故宫博物院历史上接受捐赠人次最多,规模最大,文物品质最高的一个阶段。收藏家收集文物颇为不易,其中有着许多感人肺腑的故事。

张伯驹先生(1898—1982)及其夫人潘素女士,从二十世纪三四十年代起,为使珍稀国宝免遭破坏或流落海外,罄其家产甚至不惜举债,尽可能地购藏。其所收藏的西晋陆机《平复帖》是我国传世文物中最早的一件名人手迹,唐代李白《上阳台帖》、杜牧《张好好诗》也都是传世孤品。在抗日战争避难中,张伯驹先生曾被土匪绑架,被索要高价,他却告之夫人,“宁死魔窟,也不能变卖家藏”。解放后,他们将用生命换来的藏品无私地捐赠国家,其中部分由故宫博物院收藏。除上述外,还有宋代黄庭坚《诸上座帖》、范仲淹《道服赞》、蔡襄《自书诗》、吴琚《杂诗帖》、赵孟頫《草书千字文》等。先生曾言:“予所收蓄不必终予身为予有,但使永存吾土,世传有绪”。(《丛碧书画录·序》)他的无私捐赠实现了他收藏的最终愿望。章乃器先生(1897—1977)是我国著名民主人士,中国民主建国会的创始人之一。新中国成立后,曾任政务院政务委员、编制委员会主任、粮食部部长等职。1953年章乃器先生写信给时任国家文物局局长的郑振铎先生,表达了捐赠的意愿。故宫博物院派出6位专家前往,章乃器先生将家中所有橱柜门全部打开,任由挑选,最后于1954年1月捐赠了陶瓷、青铜器等文物总计1194件。章乃器先生所捐文物品质极高,一级文物有14件,二级文物达270件,国家珍贵文物总数约达450件。

在这一阶段,普通群众也表现出了很大的捐赠热情,尤其是在解放前从事古玩行业的经营者,如北京“德兴斋”古玩店崔耀庭先生、北京“通古斋”古玩店(原“尊古斋”)黄伯川之子黄镜涵先生、北京“清和斋”古玩店夏锡忠先生、北京“万聚兴”古玩店的戴文耀先生、泉记文物商店的梁富栋先生,以及在北京、上海两地从事古玩生意的叶叔重先生等都有大量文物捐赠故宫博物院。

(三)“文化大革命”期间。“文化大革命”是中国人民和各项事业的一场浩劫,文物收藏也难以幸免,散存于民间的大量私人珍藏文物受到洗劫。在此期间,“红卫兵”不断上街“扫四旧”,“造反派”到处抄家,他们甚至当着所谓“走资派”“牛鬼蛇神”的面砸碎、撕毁文物,使收藏家悲愤至极,不敢怒更不敢言。在这一特殊的历史时期,故宫博物院共接受捐赠60余人次,文物4000余件,也是一个小的高潮。当然,不少收藏家是出于保护文物的目的,不得不主动将所藏文物捐赠给博物馆的,而自己未必是情愿。当时,故宫博物院实际接受捐赠人次更多,“文化大革命”结束之后,在落实国家政策后有一部分退回了;没有退还的,都是征得本人同意或家属认可后,真心愿意捐赠的。

侯宝璋教授(1893—1967)是我国病理学的先驱者之一,在医学界享有盛誉,曾任齐鲁大学病理系主任教授、香港大学医学院病理系主任教授、代院长等职。新中国成立后,受周恩来总理的邀请回到北京,任中国医科大学副校长等职。在医学研究之余,侯先生喜欢收藏中国古代文物,不愿中华文物流散海外,倾力收购,回国时悉数带回。从1963年至1972年的10年间,侯宝璋先生及其夫人廖文瑛女士先后将家藏书画804件,瓷器506件,图书2067册捐赠故宫博物院。其中,南朝青釉六系盘口壶、五代长沙窑加彩带柄壶、明代紫檀

雕荷叶枕等都极富代表性。

吴兆璜(1903—1962)是著名书法家、碑帖、古籍鉴藏家,闲时广泛采集金石拓片,收藏了大量原拓精品。其夫人臧华云(1905--1988)女士,一生酷爱诗词,常以诗词会友,所藏书籍、碑帖也甚丰。“文化大革命”初期,吴家所藏的碑帖古籍虽然未被殃及,但臧华云女士始终为这些珍贵的文物,特别是吴兆璜生前的藏品担忧。1971年,臧华云女士在征得子女和亲友的同意后,将家藏碑帖、书画等文物846件捐赠故宫博物院。

(四)“文化大革命”结束至今。1976年10月,“四人帮”被粉碎,我国进入了新的历史时期。1978年12月,中国共产党第十一届三中全会召开,拨乱反正,实行改革开放政策,并把工作重心转移到社会主义现代化建设上来。这给广大人民群众以巨大的精神振奋,人民又重新看到了希望。至1991年,故宫博物院又出现捐赠的高潮,共接受捐赠190多人次,文物1400余件。形成这个高潮的原因主要有三个:

一是随着“文化大革命”结束,国家落实了政策,部分被查抄的文物重新回到了原主人手中,而这些文物的持有人又将全部或者部分文物捐赠故宫博物院。

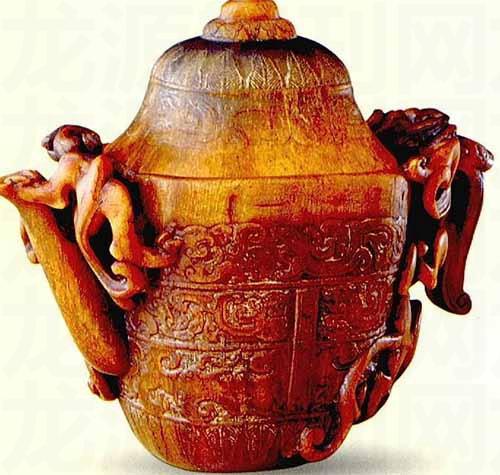

二是随着我国大规模的经济建设,不少珍贵文物被不断发掘出土,捐献者以农民、牧民等普通群众为主。1985年,河南商水县围墙乡围墙村的农民何刚将在自己院里盖房时挖出的包括“银镀金錾花双凤穿花玉壶春瓶”在内的19件元代窖藏银器捐赠故宫博物院。这批银器,非常精美,工艺高超,弥补了故宫博物院在银器收藏方面的空白。三是港澳台及海外华侨、华人的踊跃捐赠。叶义先生(1921—1984)是香港著名医生,也是一位非常有影响的收藏家,所藏文物甚丰,而尤以犀角雕刻类为精。叶先生生前曾立下遗嘱,愿将文物捐赠国家。1985年,叶先生家属遵循其遗愿将所藏8l件珍贵的犀角雕刻文物捐赠故宫博物院。犀角雕刻材质不易保存,早期遗物少,清宫旧藏犀角雕刻品也不过百余件,叶义先生的捐赠极大地丰富了故宫博物院的收藏。

当然,在进入290年代后,随着市场经济的发展,我国文物与艺术品市场日益兴盛,文物的价格迅猛增涨,人们的思想观念有所变化,整批、太量捐赠文物的现象越来越少。即便如此,故宫博物院依然接受131人次的捐赠。美籍华人何维敬先生分别于1996年,2009年2次将其父何宝善先生(1896—1979)旧藏的《旧拓汉郭有道碑》拓片等3件文物捐赠故宫博物院。美籍华人臧武云女士的先夫臧建心先生为刘统勋后人。2006年,臧武云女士委托中国驻休斯顿总领事馆将所藏刘统勋《行书录唐人句轴》捐赠故宫博物院。另外,汪世清先生(1916—2003)是中央教育研究所研究员、我国物理教育和物理学史研究专家,同时也是资深美术史研究学者和鉴赏家。2008年,汪世清先生夫人沈家英女士遵循其遗愿将查士标书法等20件清代至民国时期的书画无偿捐赠故宫博物院,表现了一个教育工作者的高尚情操和高风亮节。

同时,在新的历史时期,故宫博物院从延续中华文化艺术发展长河的高度,开始有计划地征集、收藏中国现当代艺术精品,以更好地传承优秀的民族文化。2006年8月,吴冠中先生将其代表作《一九七四年长江》《江村》和《石榴》无偿捐赠故宫博物院,随后又有范曾、刘国松、饶宗颐、张仃诸位中国当代艺术大师的无私捐赠。2005年,李可染、李苦禅、卢光照先生的家属也将大师生前的遗作捐赠故宫博物院。在器物方面,故宫博物院先后在斋宫举办“紫泥清韵一一故宫博物院藏宜兴紫砂展”和“中国寿山精品展”,接受了徐汉棠、徐秀棠、汪寅仙、吕尧臣、谭泉海、李昌鸿、鲍志强、顾绍培、周桂珍9位紫砂方面的中国工艺美术大师,以及林享云、王祖光、叶子贤、林发述、林飞5位寿山石雕中国工艺美术大师的捐赠。另外,故宫博物院还曾接受中国工艺美术大师秦锡麟、王芝文及美籍华人陈佐导、日本陶艺家林恭助等捐赠的陶艺作品。这种征集当代艺术精品的思路,故宫博物院还将延续下去。

社会各界的捐赠者

故宫博物院的捐赠者来自社会各界,他们既有国家党政领导人,有专家、学者、艺术家及知名人士,有港澳台同胞、海外华侨、华人和国际友人,也有工人、农民等普通群众,以及故宫博物院的领导和专家等。也正是由于社会各界众多人士对故宫博物院的鼎力支持,才使故宫博物院的藏品在原有基础上能持续地增加。

(一)国家党政领导人。毛泽东主席曾分别于1951年、1952年和1956年,将友人赠送的明代学者王夫之《双鹤瑞舞赋卷》、清钱东壁临《兰亭十三跋》、李白《上阳台帖》交国家文物局,后转交故宫博物院。刘少奇、周恩来、朱德、李先念、陈毅、宋庆龄等领导人,也都曾通过中办将文物转送国家文物局,文物局又转给故宫博物院收藏,其中也有不少是领导人所收到的礼品。这些文物在登记账册上都作为“调拨”,而未记为“捐赠”,从中可以看到一代领导人的博大胸襟,对于私人捐赠也起了表率作用。

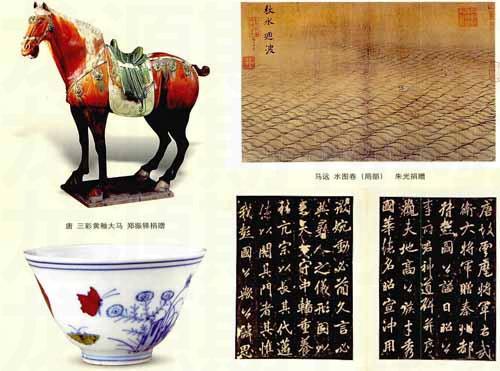

在国家党政领导人中,亦有不少是将家藏和个人购买的文物捐赠故宫博物院的。郑振铎先生(1898—1958),是我国现代杰出的爱国主义者和社会活动家,著名作家、文学史家、文物鉴赏家,著有《中国文学史》《中国俗文学史》等。新中国成立后,曾任中国科学院考古研究所所长,文化部副部长兼文物局局长等职。1953年,郑振铎先生将自己收藏的三彩器皿、建筑模型、造像、陶俑等各类文物657件捐赠故宫博物院。其中,所捐陶俑在时代上起自两汉,止于北宋,不仅时间跨度大,而且品类齐全,几乎涉及到古代社会生活的各个方面,有些堪称绝品。郑振铎先生的捐赠,使故宫博物院成为陶俑收藏的重镇,国内收藏历代陶俑数量最多的博物馆之一。陈叔通先生(1876—1966),是我国政治家、著名爱国人士,曾任全国人大常委会副委员长、全国政协副主席。他也是著名文物收藏家,在文物鉴藏方面很有造诣,收藏甚丰,曾将收藏的古代画梅作品集成《百梅图》印行。1953年、1959年,陈叔通先生将家藏书画类文物100余件捐赠故宫博物院。

另外,曾任高等教育部部长、中国民主促进会主席的马叙伦先生(1884—1970)于1956年将所藏陶瓷、书画等300余件文物捐赠故宫博物院。捐赠的国家党政领导人,还有李一氓、邓力群、李德全、楚图南、朱光、王冶秋、萧劲光、郑洞国、章元善等,在此不——列举。

(二)专家、学者、艺术家及知名人士。他们多为各界名流、学问大家,计有朱启钤、徐石雪、费秉恕、张子厚、郭有守、沈从文、徐石桥、邓以蛰、杨宪益、梁慎容、吴作人、饶孟侃、陆家谟、丁燮柔、关瑞梧、金鼎

昌、熊述訇、周觉民、李倩玉夫妇、周一良、周季木、张青莲、何遂、杨宽、商承祚、廖泰初、陈梦家、傅增湘、傅忠谟、傅抱石、罗时慧夫妇、黄胄、董寿平等等。以下仅举数例:

叶恭绰(1881—1968)、张絧伯(1885—1969)、张子高(1886—1976)、尹润生(1908—1982)是当代著名的四大藏墨家,他们的收藏各有侧重,曾合编《四家藏墨图录》。四家藏墨后来大都陆续归入故宫博物院,其中多为捐赠:1960年、i962年,叶恭绰先生及其家人先后3次将所藏书画、织绣、铭刻类文物70余件捐赠故宫博物院;1966年,张纲伯先生将所藏古墨1000余方捐赠故宫博物院;1972年、1973年、1977年,张子高先生将所藏700余块古墨捐赠故宫博物院。另外,周绍良先生(1917—2005)的捐赠也非常重要。周先生所藏古墨皆为清代有干支纪年及具有名款之品,并旁及其他种类,著有《清墨谈丛》《蓄墨小言》等。1966年,周绍良先生将所藏古墨、书画等1028件文物捐赠故宫博物院。他们的捐赠,使故宫博物院不仅有着丰富的宫廷御墨,而且在文人订制墨与墨肆市售墨等方面也有着非同寻常的地位。朱文钧先生(1882—1937),曾任职民国财政部,一生殚心经史,尤精于鉴别,收藏碑帖、书画,曾任故宫博物院专门委员会委员。马衡先生担任故宫博物院院长时,拟用10万银元收购,朱先生则表示将来要捐赠故宫。朱文钧先生于1937年逝世后,1953年其夫人张宪祗及其子朱家济、朱家濂、朱家源、朱家;晋将全部碑帖706种无偿捐赠故宫博物院。

周作民先生(1883—1955)我国著名银行家。早年留学日本,1935年任金城银行董事长兼总经理,1948年因不堪国民党政府的勒索而出走香港。新中国成立后回到北京,任公私合营银行联合董事会副董事长。周先生酷爱收藏,生前藏有大量文物。1955年,周作民先生去世后,其家属遵嘱将各类文物1000余件、图书5000余册捐赠故宫博物院。乐东屏先生(1910—1999)、萧龙友先生(1870—1960)皆为著名医生。乐东屏先生为北京“同仁堂”乐氏家族传人,在他的主持下“同仁堂”的规模日益扩大。1958年,乐东屏先生将家藏99件瓷器、50件家具及铁树、腊梅等15种树木花卉捐赠故宫博物院。萧龙友先生早年自学中医,以中草药治疗霍乱,声名大振,被誉为北京“四大名医”之一,曾创办北京国医学院。新中国成立后,他曾任中央文史研究馆馆员、中华医学会副会长、中科院生物地学部学部委员等职。萧龙友先生工书画,喜爱收藏中国古代文物。1961年家人遵其遗嘱将家藏书画、瓷器等文物150余件捐赠故宫博物院。

(三)港澳台,海外华侨、华人和国际友人。港澳台及海外华侨、华人心系祖国,关心祖国文化遗产事业的保护与发展。他们极尽所能,或积极提供各种文物线索,捐赠所藏,或不惜重金购买文物捐赠,作出了自己的贡献。他们有何贤、徐逸樵、张公量、王季迁、比阿特利斯·布利斯、杨永德夫妇、马汉宝、蔡颂梅、蔡流轮、程柏山、李敖等。胡惠春先生(1910—1993)是著名收藏家,香港著名收藏团体“敏求精舍”的发起人,曾连续担任主席达8届之久。1975年,胡惠春先生将所藏汉刻宋拓《西岳华山庙碑》捐赠国家,国家文物局交与故宫博物院收藏。杨令茀女士(1887—1978)是著名的女画家和诗人,后长期定居美国。曾给周恩来总理写信愿返乡定居并献出家珍,后不幸去世而未能如愿。1983年,其亲属遵其遗愿赴美国,费尽周折,将杨令弗所藏文物及个人物品带回祖国,并将其中的22件捐赠故宫博物院。韩槐准先生(1891—1970)、罗桂祥先生(1910—1995)都对故宫博物院外销瓷收藏和研究做出了重要贡献。韩槐准先生是著名陶瓷收藏家,曾长期侨居新加坡,对我国古代外销瓷多有研究,著有《南洋遗留的中国古外销瓷》等。1961年归国后,被聘为中央文史馆馆员,故宫博物院顾问等。1957年至1962年,韩槐准先生数次将多年收藏的陶瓷276件捐赠故宫博物院,其中99件属外销瓷中的精品。罗桂祥先生以经营“维他奶”起家,后担任香港“敏求精舍”2届主席,1987年,罗桂祥先生将以重金购买的13件英国人哈契尔在南中国海打捞出的景德镇青花瓷器捐赠故宫博物院。另外,澳门著名人士何鸿燊先生,1985年出巨资购得书画、玉器、牙雕等文物140余件,慷慨相赠故宫博物院。故宫博物院的捐赠者还有许多国际友人,他们有福开森、福梅龄、李敦白(美国)、爱德尔(英国)、杨宁史(德国)、安田作子、冲正一郎(日本)、沙威·索巴·披丰銮(泰国)、苏哈托总统及夫人(印尼)、伊梅尔达·马科斯(菲律宾)、潘克福(前苏联)。魏斯科普(前捷克斯洛伐克)等。宇野雪村先生(1912—1995年)是日本著名书法家、金石家及文物收藏家,曾任日本“每日书道会”常任理事、大东文化大学教授等,著有《古墨》《法帖》《中国书道史》等。1983年在北京举办个人书法展,1987年“启功、宇野雪村巨匠书道展”在北京和东京先后举行。1995年,宇野雪村先生委托其子将自己所藏的《松桂堂帖》等14件碑帖捐赠故宫博物院。

(四)普通群众。普通群众是故宫博物院捐赠者的重要组成部分。他们大多默默无闻,并不为人熟知,甚至有“无名氏”这样含糊的称谓,但他们与故宫博物院其他的捐赠者一样,其捐赠行为同样令人尊重。

以天津陆仪女士为例。陆仪女士的父亲天津著名中医陆观虎先生(1891—1963),在上世纪30年代日寇进攻华北时,不惜重金在天津买下从清官流失出去的乾隆年间宫廷珐琅冰箱1对。1985年,陆仪女士召集全家讨论,决定将此文物捐赠故宫博物院。当年11月6日,陆仪之子潘大卫代表全家到故宫博物院办理了捐赠手续,并一再表示“这是物归原主,理所当然”,无意索要任何报酬。

另外,1952年,北京农业大学农艺系学生靳晋先生将家藏清代仿宫廷建筑地毯捐赠故宫博物院;武汉铁路退休职工金家慎先生,1953年将清代徐扬绘《乾隆南巡图第12卷》捐赠故宫博物院,还有内蒙古太仆旗牧民李宏斌、席万民先生、河北围场县城子公社亚字大队第六生产队社员朱春发、河北省里县南庄公社村民纪长青、陕西渭南文化馆工作人员李纪元、辽宁省北镇县第一初级中学学生朱万余、山东省莱芜市居民孟庆超、山东平原县栗轩、天津鑫源制冷公司王应麟等等普通群众。

(五)故宫博物院职工。本院工也同社会各界人士一样,积极踊跃捐赠文物。马衡先生(1881--1955)是我国著名金石学家,中国近代考古学的先

驱,早年任北京大学国学门考古学研究室主任兼导师,后在故宫博物院供职达27年,其中19年(1933—1952)担任故宫博物院院长,为保护故宫文物不辞劳苦,居功至伟。1950年至1952年,马衡先生将珍藏的包括宋拓唐刻颜真卿《麻姑仙坛记卷》在内的甲骨、碑帖等文物400多件捐赠故宫博物院。在他去世后,子女遵其遗愿,又把14000余件(册)碑帖、图书以及青铜器、印章、甲骨、书籍以及法书、绘画、陶瓷、牙骨等文物捐赠故宫博物院。这些文物种类众多,数量惊人,精品不少,是马衡先生日积月累收购来的,几乎是他一辈子的心血,而其最后全部都捐给了与他生命连接在一起的故宫博物院。

孙瀛洲先生(1893—1966)是中国古陶瓷鉴定家。早年在北京的古玩店当学徒,后独立开办了“敦华斋”古玩铺,因研究深入,经营有方,成为北京著名的古瓷经营者。1956年受聘故宫博物院,从事古陶瓷的鉴定和研究工作,并到全国各省市考察、鉴定各博物馆收藏的瓷器。1956年至1965年,孙瀛洲先生先后数次将其珍藏的文物3000多件捐赠故宫博物院,其中陶瓷2000余件。这批瓷器,不仅数量大,而且质量精,从晋唐名瓷、宋代五大名窑瓷器到元明清瓷器,无所不包,自成系列,其中25件被定为国家1级文物。

另外,我国著名古陶瓷研究专家,故宫博物院研究员陈万里先生(1892—1969)于1953年至1958年数次将所藏陶瓷类文物150余件捐赠故宫博物院。故宫博物院早期创始人之一,书画篆刻名家吴瀛先生(1891—1959)也于1955年、1958年2次将家藏书画、瓷器等各类文物200余件捐赠故宫博物院。故宫博物院职工中的捐赠者,还有吴仲超、唐兰、罗福颐、刘九庵、郑岷中、李镰镗、顾铁符、徐邦达、耿宝昌、乔友声、金禹民、张耀选、霍子威、王文昶、吴空、王汝彬、范延福、江明等诸位先生。

仁心义举铭心永记

故宫博物院的捐赠者人数众多,而每位捐赠者几乎都有令人感动的事迹。其中,许多捐赠者不止一次,而是数次的捐赠,反映出公众人士对故宫博物院的信任及对其专业工作的嘉许和信心。同时,故宫博物院捐赠者所捐赠文物量大、物重,仅一级品文物就达300余件,其价值不可计量,在国内博物馆界首屈一指。当然,在故宫博物院捐赠者中,不少是将文物捐赠国家,后由国家文物局、北京市文化局等单位转交给故宫博物院收藏。

故宫博物院在接受个人捐赠时,绝大多数都是无偿的,即使有所奖励,也是与所赠文物的市场价格远不相符的。以往受时代所限,捐赠者往往只有一张捐赠凭证,甚至有些没有来得及办理任何手续。冀朝鼎先生(1903—1963)的夫人罗静宜女士,分别于1964年、1966年、1967年、1982年和1984年5次以夫妇或个人的名义将475件珍贵文物捐赠故宫博物院,其中有些未办理手续。1985年5月,故宫博物院专程拜访罗静宜女士,并向其颁发了奖状。即使如此,罗静宜女士也未曾有些许不满,令人感佩。

对于捐赠者的无私捐赠,故宫博物院自当恪尽妥为保管、不断展示之职责。1948年,故宫博物院在御书房东、西配殿举办《杨宁史呈献古铜器陈列》和《杨宁史呈献古兵器陈列》,同年于御书房举办了《郭氏觯斋捐献瓷器陈列》;其后又先后为朱启钤、冯大生(1950年)、陈叔通(1953年)、周作民(1956年)、徐石雪(1957年)、费秉恕、乐东屏(1958年)、萧龙友、关瑞梧、关桂梧(1961年)、侯宝璋(1964年)、杨令荛(1984年)、叶义(1985年)、朱文钧(1995年)、商承祚(2002年)、孙瀛洲(2003年)、郑振铎(2004年)、马衡(2005年)、吴冠中(2006年)、章乃器、范曾、刘国松(2007年)、饶宗颐(2008年)、张仃(2009年)举办个人捐献展,并挑选捐献文物精品举办《故宫博物院建院八十周年捐赠文物精品展》(2005年),《捐献历代印章文物展》(2006年),《古物撷英——故宫博物院藏捐献文物精品》(2008年)等,以记其功,彰其德。

同时,故宫博物院陆续出版了记述捐赠者及捐赠文物的《金石千秋——故宫博物院藏二十二家捐献印章》《故宫博物院50年入藏文物精品集》《古物撷英——故宫博物院藏捐献文物精品》《捐赠铭记》等书。近年来又陆续出版了《捐献大家》系列图录,目前已出版了张伯驹、叶义、郑振铎、孙瀛洲、吴瀛、马衡等人的专集。另外,为配合近现代大师捐赠作品的展览,故宫博物院先后推出了《奉献:吴冠中捐赠作品汇集》《回归与超越:范曾书画集》《宇宙心印:刘国松绘画一甲子》《陶铸古今:饶宗颐书画集》《丘壑独存:张仃画集》等系列丛书。

2005年故宫博物院80周年院庆之际,为了表达对捐赠者的崇敬之情,并彰显其事迹、弘扬其精神,故宫博物院特辟景仁宫为捐赠文物纪念专馆,并在殿内专设景仁榜,将捐赠者的名字按年份镌刻于墙上,以此来表达故宫人对捐赠者的深切感念之情,向公众阐述捐赠者的仁心义举。