中医古籍知识分类体系研究*

蔡永敏,孙大鹏

(1.河南中医学院,河南郑州 450008;2.河南省中医药研究院,河南郑州 450004)

中医古籍分类方法历经变化,形成了现代《中国图书馆图书分类法》(简称《中图法》)“R2中国医学-基本类目”16类和《全国中医图书联合目录》(简称《联目》)12大类的分类体系。近年来也有学者认为“体系-组配分类法”为中医文献较为现实和理想的分类体系。作者在参加国家十一五支撑项目“中医疾病分类代码等基础标准示范研究(2006BAI21B03)”过程中,根据分类明确、容易界定、减少交叉、预留空间等原则,提出了一级分类11类(二级分类53类)分类法,供同道探讨,冀使中医古籍知识的分类方法更加合理、科学,分类体系日臻完善,既有利于文献信息研究人员对中医古籍知识的分类采集,又有利于中医临床、教学、科研人员方便、快捷地获取中医古籍知识,进行知识挖掘。

1 方法

采用现代学科分类和古代医籍知识点解析分类相结合的方法。

1.1 现代学科分类法

首先根据现代学科的发展,以《中华人民共和国国家标准·学科分类与代码》(简称《国家标准》)的“中医学与中药学”学科分类为基础,新世纪全国高等中医药院校规划教材(简称《规划教材》)的中医学专业学科分类和《中医大辞典》(试用本)的分册分类方法为参考进行分类,并将具备上述3种参考文献2种以上者的分类学科作为初步一级分类学科。

表1显示,《国家标准》共设5个门类62个一级学科676个二级学科2382个三级学科,其中“360中医学与中药学”为62个一级学科之一,下分中医学、民族医学、中西医结合医学、中药学、中医学与中药学其他学科等5个二级学科,中医学和中药学下又分别设19和10个三级学科。本研究以中医学下所设的19个学科另加中药学(把中药学作为中医学下设学科之一)共20个学科作为主要参考依据。中医学专业《规划教材》共30种,除西医教材10种外,中医学科的教材有20种。《中医大辞典》(试用本)按学科选词分为8个分册。以上3种参考文献的具体分类(或分册)。

表1显示,除临床各科外,具备2种以上参考文献的学科有8种。本着减少交叉以及一级分类尽量宽泛的原则,临床各科合并为一个大类,作为一级分类,这样初步拟定学科一级分类为8类。

表1 现代学科分类表

表2 古籍解析分类表

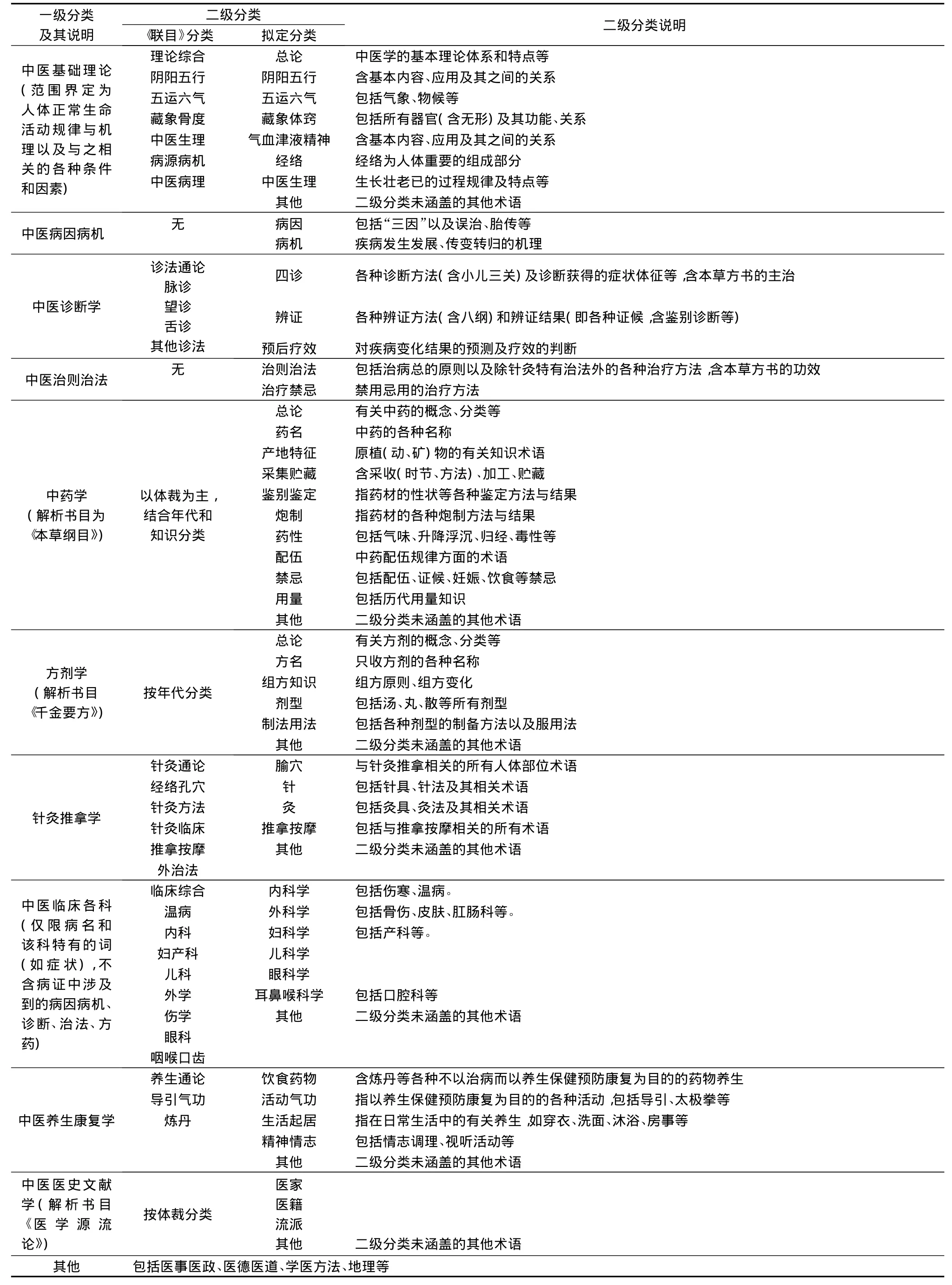

表3 中医古籍知识分类体系表

1.2 古代医籍知识点解析分类法

以《联目》分类为依据,结合初步分类情况,有选择性地对古代医籍进行解析,完善一级分类,补充二级分类。

表2显示,《联目》分为医经、基础理论、伤寒金匮、诊法、针灸按摩、本草、方书、临床各科、养生、医案医话医论、医史、综合性著作等12大类。除了已作为初步一级分类的8类外,尚有医经、伤寒金匮、医案医话医论、综合性著作等4类。本研究首先对这4类每类各选择一种有代表性的古籍,分析其知识属性内涵,进行解析分类;然后归入或合并到上述8类,完善其二级分类;或另设一级和二级分类,使分类体系更符合实际需求。合并或另设的原则主要参考分类是否明确、有无交叉、类目是否宽泛(有无增词空间)以及术语量的多少等因素。

表2显示,地理、学医方法、医德医道、医事医政等,尚无恰当的类目可以归类,故宜新增“其他”类目,作为一级分类,将其统归于该类目下。

病因病机和治则治法为上述4种参考文献的共有分类,在本文“1.1现代学科分类法”所参考的4种参考文献中多将其归入基础理论类。但由于基础理论类别较大,而病因病机、治则治法分类明确,界限清楚,且术语较多,故单列作为一级分类。将上述2种分类方法相结合,一级分类共有11类。

表3显示,二级分类在参考《联目》分类的基础上,主要根据古籍解析结果确定。对于《联目》未设一级分类者(病因病机、治则治法和其他3类),根据表2解析结果直接确定。对于《联目》已设一级分类者,如果《联目》二级分类主要是按照知识点或学科分类(如中医基础理论、中医诊法学、针灸推拿学、中医临床各科、中医养生康复学5类),则在《联目》二级分类的基础上,结合表2古籍解析结果确定;如果《联目》主要是按照古籍体裁或年代分类(如中药学、方剂学、中医医史文献学3类),则在该类选择1种有代表性的古籍进行解析,并把其结果直接作为该类的二级分类。

2 结果

根据以上研究方法,建立中医古籍知识分类体系。表3显示,一级分类共11类,二级分类共53类。一级分类中,有5类的二级分类是在参考《联目》分类的基础上,结合古籍解析结果确定的,如诊法、针灸按摩、临床各科为减少交叉,在《联目》分类的基础上都进行了合并(如附骨疽既可属外科,又可属骨科,为减少交叉,将骨科归入外科下一级,将附骨疽归入骨科);基础理论根据新设的一级分类进行了调整,养生则主要依据综合性著作《古今医统大全》的解析结果进行补充完善。一级分类其他6类的二级分类是根据古籍解析结果直接确定的,有的根据宽泛原则仅分2类(病因病机、治则治法),以便于术语采集;有的(中药、方剂)二级类目分辨清楚,则分类较细;医史文献则在所选解析书目《医学源流论》的解析结果基础上,主要参考《古今医统大全》的解析结果补充完善;其他类因术语较少,未设二级类别。

3 讨论

中医古籍知识分类体系的建立是一个新的尝试,需要在应用过程中不断发现问题并予以完善。本研究首先根据《国家标准》、《规划教材》和《中医大辞典》的分册分类法为参考进行一级分类,因《国家标准》系法定文献,《规划教材》普及面广,均便于达成共识;《中医大辞典》选词以古代医籍的词汇为主,其试用本的分册方法反映了作者对中医术语的分类倾向,并已得到广泛认可。但通过分类解析不同类别的中医古籍发现,单纯按现代学科分类会出现有的学科术语量过多,如中医基础理论;有的学科术语量过少,如中医眼科学等。同时还会出现某些术语归类不太明确,从大类上难以凸显现代人们对于疾病的认识和诊疗规律等问题。只有通过对不同类别的中医古籍进行实际解析分类,才能建立比较合理的中医古籍知识分类体系。

《联目》编写体例采用的是分类编年的方法,“以期在目录的整体结构上能够反映出中医学术发展的历史源流”。其分类体系根据现存中医古籍的实际情况,以学科分类为主,兼顾到中医古籍的体裁特征。故以其分类为依据,结合初步分类情况,有选择性地对古代医籍进行解析,分析其知识属性内涵,然后进行归类合并,完善一级分类,补充二级分类。

术语交叉(尤其是临床各科与病因病机、诊断、治法、方药等的交叉)是术语采集者难以回避的一个问题,所以需制定明确的客观界定标准。本研究对相关分类的范围以及界定方法给予了说明,希望分类后术语的归类有客观的标准或依据,以避免或减少凭个人主观理解任意归类的现象。

关于分类的前后顺序,为了有利于文献信息科研人员对中医古籍知识的分类采集,同时也利于中医临床、教学、科研人员方便、快捷地获取中医古籍的知识并进行知识挖掘,本研究结合学科的发展以及现代人们对于疾病的认识和诊疗规律,采用了按中医辨证论治的过程进行分类排序的方法。

尽管如此,由于本研究分类解析的中医古籍数量有限,故所建立的中医古籍知识一二级分类体系仍会存在不尽合理的地方,需我们在今后的实际应用中不断完善。此外,根据人们对疾病的认识和诊疗规律确定分类体系的顺序,若将病因病机、治则治法单列作为一级分类是否恰当,尚需探讨。

总之,以《国家标准》的学科分类为基础、《规划教材》中医学专业学科分类和《中医大辞典》(试用本)分册分类方法为参考,结合古代医籍的解析分类结果予以补充完善,对于建立比较合理、完善的中医古籍知识分类体系是可行的,该方法对于相关分类体系的建立有一定借鉴意义。