中国情境下职业成功观的内容与结构

周文霞 孙健敏

职业是一个人安身立命的根基,成功的职业生涯是人们孜孜以求的人生目标。但很多人在追求职业成功的道路上体验不到成功的快乐和幸福,反而感受到了越来越大的职业压力。现实的矛盾和困惑促使人们思考:职业成功的内涵究竟是什么?职业成功有没有一个客观公认的标准?职业成功标准具有哪些特征?目前学术界还很难对这些问题作出清晰明确的回答。为了使研究的问题更为明确、便于操作和理解,我们用职业成功观这一概念概括人们心目中的职业成功标准,其目的在于初步探讨中国文化背景下职业成功观即人们心目中职业成功标准的具体内容和结构。

一

职业成功观是本研究提出的一个新概念,学术界与此相关的有两类研究:一是有关职业成功标准的研究;二是有关职业价值观内容的研究。它们构成了本研究参考的重要文献基础。

(一)关于职业成功的标准

M.London和S.A.Stumpf将职业成功定义为一个人在其工作经历中所累积起来的积极的心理上的或是与工作相关的成果或成就。[1]这一定义得到了学者们的广泛认同。为了使职业成功这一概念变得可以测量,一些学者建议依据评价主体的不同,将职业成功分为客观成功和主观成功两类。[2]客观的职业成功标准就是可以从外部观察到的职业成就,这种成就可以用报酬、晋升的次数、可支配的权力、拥有财富的多少等外部尺度来衡量。[3]由他人作出的职业成功的评价常常使用此类标准。Nigel Nicholson等学者对客观职业成功的标准做了更深入的探讨。他们认为,“客观”成功由职业旅途中所取得的可证实的、可观察到的价值成果所构成,具体有六个指标:地位和头衔(等级位置);物质成功(财富、财产、收入能力);社会声誉与尊敬、威望、影响力;知识与技能;友谊、社交网络;健康与幸福。[4]以上六条标准存在着逻辑和功能上的联系,但在不同的社会体系中,其相互联系的力度和持续性表现出一定的差异。在权力距离比较大的国家,当一个人拥有更高地位时,其获得其他结果的可能性就大大增加,有时甚至成为必然。

关于主观职业成功的标准,A rthur等人认为,主观成功是个体对自己工作经历和职业发展结果的积极评价和认同,它涉及很多对个人来说很重要的维度,如工作—生活的平衡、有意义的感觉、贡献等。[5]与客观成功不同,主观成功只能通过个体的内省来识别,不能通过外部观察或一致的确认获得。人们有不同的职业渴望,对收入、就业保障、工作地点、地位、工作进步、学习机会、工作和家庭的平衡等重视的程度不同,主观的职业成功标准也不同。由于主观职业成功难以测量,它在大多数情况下被操作化为工作或职业满意度,如有学者认为对自己的工作有诸多不满意的人是不可能觉得自己的职业是成功的,工作满意度是主观职业成功最突出的方面。[6]一些学者开发了职业满意度的量表,但比较简单,一般只有四五个项目。到目前为止,对主观职业成功没有一个统一的测量工具。[7]

在对职业成功标准的探讨中,有三种现象值得我们关注。

第一,研究发现,很多人从外部标准来看很成功,拿到了高薪水,占据了高职位,但他们却感受不到自己的成功或是对所取得的成就并不满意。Korman和他的助手们发现,被社会认为是“成功”的经理人通常对于其职业生涯并不满意,既没有感到成功,也没有对他们的成就感到自豪。这些经理人有自己内部的职业成功定义,当用主观职业成功标准来评价自己时,他们常常认为自己是失败的。[8]这说明高报酬和高职位并不必然带来自豪感和成功感,有时甚至导致了个人和工作的异化。这同时也说明客观职业成功和主观职业成功的评价标准并不总是重合的。因此,不仅区分主观成功与客观成功两种不同的评价标准是必要的,而且对职业成功的客观和主观的评价同时加以考虑也是非常重要的。[9]

第二,A rthur等人从一些以实证研究为主的人文社会科学期刊中,选出了1992—2002年间发表的68篇有关职业成功的文章,就其研究主题进行了统计分析。结果显示,53篇文章(78%)提到了主观职业成功,49篇文章(72%)在研究中运用了主观职业成功标准,10篇文章(15%)单独讨论了主观职业成功。而在1980—1994年公开发表的相关论文中,75%都是只讨论客观标准。[10]这说明职业成功的标准是随着时代的变迁而不断变化的。20世纪80年代以前,人们所处的职业发展环境变化不大,组织内部的金字塔式结构比较稳定,个人的职业发展呈现出向上运动的线性特点。通常,人们衡量职业成功的标准就是职位提升的速度和薪资达到的水平,即客观标准。20世纪90年代以后,组织结构的扁平化、裁员、下岗、频繁的职业流动等,使人们的职业生存方式发生了极大的变化,职业流动的范围也跨越组织的范围,呈现出无边界状态,职业成功的标准越来越多元化,主观的职业成功标准得到了更多的强调。Weick通过研究发现,现代的职业成功评价减少了对于薪酬数量及晋升次数的关注,转而更重视员工在其职业发展道路中通过战胜挑战所获得的内在满意感。[11]目前,越来越多的研究发现,传统的客观职业成功标准在这个经济动荡、职业生涯无边界化的时代已经失去了原有的意义。[12]

第三,研究结果显示,成功的定义在个体一生中随着时间而改变,职业成功的外部标准变得越来越不重要。例如,Sturges的研究发现,年龄越大的管理者越倾向于用内部标准来定义职业成功。[13]这和职业是由一系列阶段组成的发展过程的定义相一致。Supers的生命周期理论认为,随着个体经历生命的不同阶段,个体的职业偏好也会发生改变。因此,在个体生命的不同阶段可能会用不同的方式来定义成功。研究还发现,定义成功的方式存在性别差异,女性更强调内部职业成功,男性更强调外部职业成功。[14]

凡此种种都提示我们,如果对主观职业成功标准进行研究,就不能忽视其所具有的价值观特性:因人而异;因时代不同而不同。因此,我们应该将对主观职业成功标准的研究纳入职业价值观的领域,以便于更深入地挖掘其内涵和结构。

(二)关于职业价值观的研究

对有关职业价值观研究文献的回顾,有助于我们进一步说明研究职业成功观的必要性。

关于职业价值观的定义,学者们有各种不同的表述。Super将职业价值观定义为与工作有关的目标,表达个人内在需求及从事活动时所追求的工作特质。[15]Nord等人提出,职业价值观就是一个人所期望并觉得应该能借由工作实现的结果状态。[16]Schw artz则强调,职业价值观是指人们希望通过工作来达到的目标或取得的报酬,它们是更一般的个体价值观在职业生活中的表现。[17]所有这些定义表述的方式虽不完全相同,但都比较概括和抽象,由此导致在具体进行研究和测量时出现不同的取向。在职业价值观的题目下,有大量的关于职业特征重要性或择业观的研究,如Super的职业工作价值量表[18]、凌文辁等人的择业标准研究[19]。在这类研究中,职业价值观表现为在职业选择中对职业生活的偏好和价值判断,愿意从事某种职业的倾向和意愿。还有一类名为职业价值观的研究,其关注的内容是职业行为或工作行为的对与错、善与恶,是伦理和道德观,带有意识形态和哲学的特征,如从韦伯的新教工作伦理观开始,引起了很多学者对职业和工作伦理问题的研究。针对使用同一个概念但研究的内容却有较大差别的现象,Dose批评说,职业(工作)价值观的研究如同盲人摸象,不同学者各自定义其内涵,大家使用同样的概念却表达不同的意思,其结果是对这个问题的研究停留在支离破碎的状态,致使研究成果分散,无法有效积累。[20]

关于职业价值观结构的研究也存在同样的问题,有两个维度、三个维度、四个维度甚至更多维度的划分方式。Elizur、Robbins等人均将职业价值观区分成目的性价值观(或称结果性)与工具性(亦称手段性)价值观[21];Vanus与M cA llister等人则将工作价值观区分为内在价值观与外在价值观。[22]1951年,Super在实证研究的基础上提出职业价值观包括15项内容。M iller将这15项内容划分为三个维度:一是内在职业价值,指与职业本身性质有关的一些因素,如职业的创造性、独立性等;二是外在职业价值,指与职业本身性质无关的一些因素,如工作环境、同事关系、领导关系及职业变动性等;三是外在报酬,包括职业的安全性、声誉、经济报酬和职业所带来的生活方式等。[23]Schw artz在实证研究的基础上将职业价值观划分为四个维度,即内在价值、外在价值、社会价值和威望价值,并于1999年又从三个角度对其职业价值观四个维度划分的合理性加以论证。[24]吴铁雄等人将职业价值观分成目的价值和工具价值两类,前者细分为自我成长取向、自我实现取向、尊严取向三因素,后者细分为社会互动取向、组织安全与经济安全、安定与免于焦虑取向、休闲健康与交通取向。[25]凌文辁等人用实证研究方法得出了职业价值观的三因素结构:发展因素;保健因素;声望、地位因素。[26]

虽然职业价值观研究得到了很多种因素模型,但这些因素模型差别较大,稳定性和可重复性较低。尽管如此,不论将职业价值观分为几个维度,由于内在外在二维的划分方法具有高度的概括性,所以其他的划分方法基本上都可以归入这两类。内在价值是个体倾向于追求在工作中能使个人自我成长、发挥个人才能与创造力、提升生活质量、获得成就感、赢得他人尊重与肯定以及达成人生目标的价值。外在价值为个体偏好的工作收入、升迁机会、工作安定性与声望等方面的价值。因此,职业价值观的二分法还是最有代表性的观点。

如前所述,不断有学者批评职业价值观领域的研究由于大家使用同样概念而表达不同内涵,使得研究成果分散,结论难以验证。造成这种局面的一个重要的原因在于职业价值观这个概念本身的抽象性。一个概念越是抽象化就越难精确,越是高度概括就越难以具体操作。因为概念越抽象,内涵就越丰富,可以装载的内容就越多。职业价值观概念的内涵本身就非常宽泛,如什么样的职业更有价值、择业时更看重哪些因素、在职业领域怎样的行为才是道德的等等,都事关价值判断,都可以说是职业价值观的体现,所以才出现不同学者有不同定义的局面。定义不同,内容结构也就很难统一。为了使学术成果更便于积累和比较,对于职业价值观的研究适合更加细致的分类。根据逻辑种属关系,学者们认同职业价值观是从价值观衍生而来的观点,并认为职业价值观是一般价值观的组成部分;同理,职业价值观也不是一个操作层面的概念,如果说价值观是一个大的种概念,它可以包含职业价值观、生活价值观、审美价值观等等。那么,职业价值观就是抽象层次低于价值观的种概念,它还有自己的属概念,如择业观、职业道德观、职业声望观等等。本研究提出的职业成功观在价值观的概念体系中就是从属于职业价值观的属概念,它与择业观等处于并列地位。逻辑是思维的基本规则,也是研究的基本规则。如果将择业观或职业成功观等同于职业价值观,那就等于犯了种属并列的逻辑错误。从这个逻辑角度进行分类研究,使研究概念的内涵尽可能单一,如职业成功观就只是研究人们心目中职业成功的标准,择业观就是研究人们选择职业或转换职业时所考虑的因素,应该可以避免一个概念派生多种含义的局面,至少可以减少这种情形。对职业成功观的研究也正是这样一种尝试。

总之,在职业成功、职业价值观研究领域,这些研究中的不足正是预留给后来学者的研究空间。本研究就是在这个空间中找到位置的。

二

职业成功观是本研究提出的一个新概念,在对职业成功观都包含哪些内容并无充分先前研究证据的情况下,运用个体深度访谈和焦点小组访谈来收集信息应该说是一种比较理想的方法。

(一)样本的选取:访谈什么人?

个体访谈是质的研究中获取资料的一种基本手段,其样本选取方式使用最多的是目的性抽样。所谓目的性抽样,就是按照研究目的抽取能够为研究问题提供最大信息的研究对象。因为质的研究强调通过研究对象获得深度和丰富的信息,以求深入细致的解释性理解,所以研究对象的数量一般都比较小,不可能也没有必要像定量研究那样采取概率抽样的方式。除此之外,样本的数量事前也是不完全明确的,它会随着实际研究的开展而逐渐演化。[27]根据上述原则,并围绕研究的目的,我们在确定访谈对象时只是定义了几个人口统计学变量,这些变量包括年龄、性别、教育水平、婚姻状况、职业、职务,先后访谈了30人。由于个体访谈的样本中只有3个政府公共组织工作人员,与企业和高校的样本数量相比明显偏少,因此,在北京某大学M PA班邀请了8位同学参加焦点小组访谈。焦点小组访谈的目的,一是为了检验在个体访谈中获得的信息是否充分,二是考察在焦点小组讨论的互动中能否获得更多的信息。焦点小组访谈内容由两位研究生助手做记录。38名访谈对象的基本特征为,性别:男20人,女18人;年龄:30岁以下7人,31~40岁15人,41~50岁16人;受教育程度:本科20人,硕士及以上18人;婚姻状况:已婚31人,未婚6人,离异1人;职位级别:初级14人,中级16人,高级8人;工作单位性质:企业15人,政府11人,高校12人。

(二)数据收集:怎样访谈?

事先准备了一个包括三个问题的访谈提纲。访谈提纲的设计遵循了Kvale的建议,即:访谈的问题尽量保持简明扼要,访谈问题的类型可包括介绍性问题、重复性问题和探测性问题,提问的问题必须对分析、确认和最后阶段报告的撰写有用。这些问题的次序应该按照漏斗形式排列,从简单和具体到困难和抽象来进行。[28]

访谈中提问的三个问题是:职业成功对于你来说重要不重要?你心目中职业成功的标准是什么?或者说,你认为怎样才算达到了职业成功?你能举出一个你认为职业成功的人士来吗?你为什么认为他或她是成功的?第一个问题属于引导性问题,为了引出第二个关键问题。第三个问题属于验证性问题,试图通过受访者对他人的评价检验其职业成功标准的一致性或者丰富性。

在每个访谈的开始,都向受访者简单介绍访谈目的,明确对于隐私的保护。访谈历时大约20~40分钟,其中面对面访谈18人,电话访谈12人,8个人的焦点小组访谈历时60分钟。

通常,在访谈中问到第一个问题时,受访者绝大多数都会回答重要或当然重要。这样就可以顺利进入第二个问题,否则,上来就问第二个问题会显得比较生硬和突兀。也有一个受访者的回答与众不同,他说那要看你说的是什么样的成功了。这时可以接着问,你觉得什么样的成功才是重要的?你认为成功的标准是什么?如此也能回到研究的主要问题上。

但在回答职业成功的标准问题时,非常容易出现的情况是,被访谈者大谈影响职业成功的因素是什么,而不是去解释他们所理解的职业成功这个概念的内涵,谈论职业成功的标准。例如,有的受访者在被问到职业成功的标准是什么的时候,回答说一个人的成功需要很多因素,光有能力还不行,还要有关系,还要有好的运气等等。这时就需要委婉地提示,或比较灵活地转换话题,以便使访谈回到研究者最关心的职业成功标准这个问题上。研究者在访谈中还参考了陈向明的建议,灵活开放地使用访谈提纲,访谈的具体形式因人、因具体情境而异,不拘泥于同一程序,也不强行按照访谈提纲的语言和顺序提问,以免出现一问一答、好像老师考学生或答非所问的尴尬局面。[29]

(三)数据分析:访谈获得了什么?

由于担心录音会给受访者带来心理压力,访谈中没有录音,而是尽量详细记录受访者的谈话内容,每一次谈话结束后再将谈话的内容进行整理。访谈中所提的主要问题是你心目中职业成功的标准是什么,虽然受访者回答问题的方式和内容不一样,但在每个人的访谈记录中都能发现类似定义式的陈述句。如,“我觉得职业成功就是在职业上有良好的声誉,获得更多人的认同”,“职业成功就意味着通过工作获得财务自由”,“我认为必须满足以下四个条件才算职业成功:高收入、好名声、工作能自主、工作家庭平衡”等等。谈话内容的整理就是提取受访者关于职业成功标准的陈述,每一个陈述句只表达一个意思,如果受访者同时提出多个标准,就将这些标准单独计算。全部访谈结束后,得到了111个职业成功标准的项目。由于其中很多项目的内容重复或表达相似,所以需要进一步通过删除、合并条目达到简化的目的。在删除了相同的项目、合并了相近的项目后,剩下了55条项目,在此基础上开始进行数据分析。

数据分析的目的在于从大量的定性数据中提炼主题。这一过程类似于定量数据研究中的因子分析。[30]遵循忻容和樊景立等人的做法,数据分析的过程分三步进行[31]:

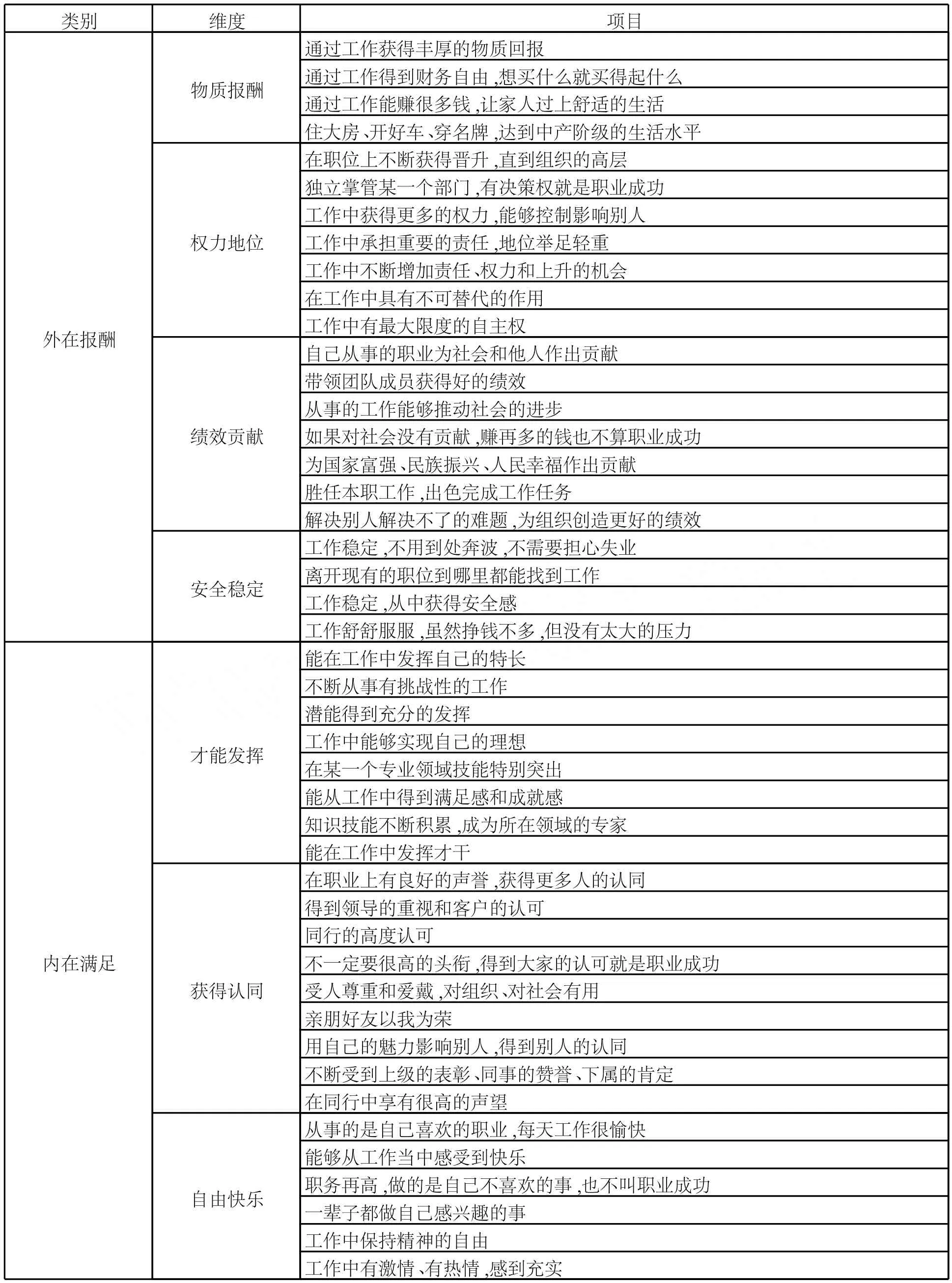

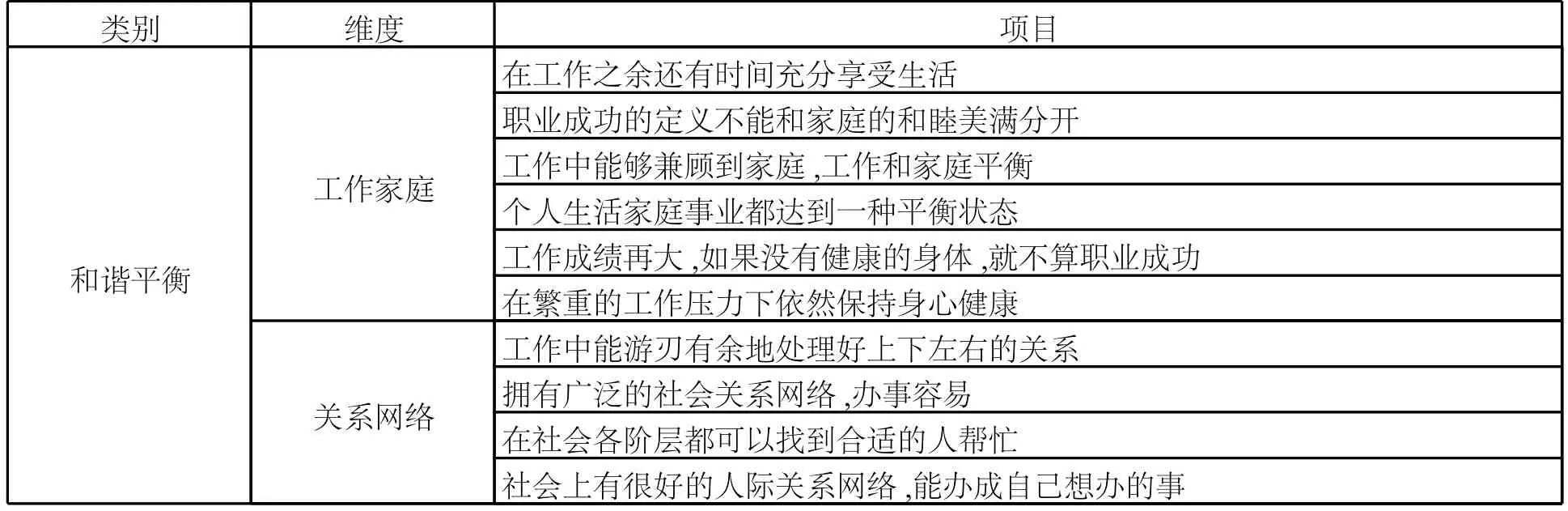

第一步,项目的归类。与徐淑英等人的做法一致,将每一个项目单独写在一张小纸条上,请3位人力资源和组织行为学的教授、本专业领域的5名博士生对项目的内容进行独立分析并归类,要求每一个项目只能归入一个类别,不能重复归类。每个人单独完成归类后再进行讨论,对于意见不一致的归类各自阐述理由,直到意见统一。[32]在这个过程中还修改了语义含混、表达不清、容易引发理解歧义的项目,力求每一个项目的含义单一清晰准确。通过这一步骤归纳出了九个类别。

第二步,维度的识别。分析概括每一个类别的主题,将其概念化,给出一个命名,形成职业成功观的九个子维度,分别命名为:物质报酬;权力地位;绩效贡献;关系网络;安全稳定;才能发挥;获得认同;自由快乐;工作家庭。

第三步,纳入总体理论框架。本研究进行编码的总体理论框架是西方职业成功文献中获得一致认同的职业成功的两大类标准:客观职业成功标准和主观职业成功标准。基于研究的总目标,将这两类标准的命名改为外在职业成功标准和内在职业成功标准。更改命名的依据是,客观成功和主观成功的内涵是明确的,但是它的命名是经不起推敲的。客观成功标准强调其外部可观测性,而主观成功标准强调其内心可体验感受性。本研究强调职业成功是一个评价性的概念,是主体站在自我的主观立场上对职业发展历程的一种评价,这种评价必然有其评价的标准,不论是将那些外部可以观测的收入状况、晋升状况作为评价的标准,还是将内部的感受作为评价成功的依据,这种用来评价职业成功的标准都是主观的。在这个意义上,本研究在主观职业成功标准这个大前提下将职业成功标准分为外部标准和内部标准,用以取代客观标准和主观标准的表述,而外部成功完全对应客观成功,内部成功对应主观成功。根据这种划分,我们可以发现物质收入、权力地位、绩效贡献、安全稳定等都是可以从外部观测的,可归入外在标准,相当于西方文献中的客观标准;才能发挥、获得认同、自由快乐等更多地需要从内部判断,因此,归入内在标准,对应所谓主观标准;而工作家庭、关系网络很难单纯归入外部标准或内部标准,它们似乎兼具内在外在的特征,大家一致同意将其命名为混合标准。将这三类标准进一步命名为外在报酬、内在满足与和谐平衡。

将上述九个维度纳入外部标准、内部标准和混合标准的过程,实际上是使职业成功标准进一步抽象化的过程。下表是访谈资料分析的具体结果。

访谈资料归纳性分析的具体结果

续前表

(四)理论饱和度检验

由于本研究是基于访谈获取的资料进行归纳性分析,因此,获取的资料是否充分会对研究结论产生直接影响。为了保证访谈结果的充分与可靠,使用扎根理论创始人Glaser和Strauss提出的“理论饱和度”概念作为检验的标准,即当研究者不能再从访谈或其他方面发现新的类别时,研究者就可以停止对资料的收集,进入理论构建阶段。[33]在对访谈资料归纳分析完成之后,又发放了30份开放式问卷,请填答者写出自己心目中职业成功的标准,对收回的问卷依照上述编码的程序和标准再进行一次归类分析,结果发现除了同样的意思、不同的表达方式以外,没有新的关键词和类别出现。据此,我们可以认为访谈收集到的资料达到了理论饱和度的要求。

三

(一)结论

运用深度访谈以及焦点小组讨论的方法,本研究获得了55个表达职业成功标准的项目,通过归类、提炼主题,得到了职业成功观的九个子维度,它们分别是物质报酬、权力地位、绩效贡献、关系网络、安全稳定、才能发挥、获得认同、自由快乐、工作家庭。在此基础上,依据西方文献中关于职业成功外部标准和内部标准的总体框架,将九个子维度进一步抽象化,其结果是突破了西方文献中职业成功标准的两维结构,得到了职业成功观的三维结构:第一个维度为外部标准,命名为外在报酬维度,包括物质报酬、权力地位、绩效贡献、安全稳定四个子维度;第二个维度为内在标准,命名为内在满足维度,包括才能发挥、获得认同、自由快乐三个子维度;第三个维度是混合标准,把难以归入内、外部两个维度的工作家庭与关系网络归为混合标准,命名为和谐平衡。

(二)讨论

将从归纳性研究中得出的结论与西方文献中出现的职业成功标准相比照,我们发现,就这些维度的具体内容而言,没有哪一项是全新的、在以往的研究中从未被提及的。就连通常被认为是反映中国文化比较独特方面的人际关系网络联系与和谐平衡,在西方文献中也多次出现。[34]所不同的只是在上述几项研究中,这个标准是研究者个人定义的,本研究是通过访谈获得的。前者关注的不是职业成功的标准到底是什么,而是什么因素影响一个人获得职业成功,在这种研究目标的驱使下对职业成功给出的是带有操作性目的的定义,而本研究是专题研究职业成功标准问题的,是专门为此目标而收集数据资料的。如果我们把上述研究者也作为被访谈者来看待的话,前者的观点在这里得到了验证。有两项与本研究相近的最新研究值得一提。一项是Amanda等人于2006年进行的一项定性的研究。他们对36位MBA校友进行了深度访谈,目的是检验获得了MBA学位的有经验的管理者对职业成功的理解。与本研究使用的方法相一致,完全是通过归纳的方法获得研究对象对职业成功标准的解释,结果获得了职业攀登、职业信心、职业选择、职业损害四个维度。职业攀登与本研究中的晋升相似,职业信心用增强了的自信和个人成长来描述MBA职业成功,有些类似于内在满足中潜能发挥、技能增长的项目,职业选择是指选择机会的增多,而职业损害是指获得MBA学位带来的不利因素。研究证明了这些人更多地用内部标准来理解或解释自己的职业成功。[35]这项研究所解释的职业成功的定义也多包含在本研究的结论中,说明本研究结论的普遍性。另一项是2007年Victo r Lau等人以香港地区企业家为对象的研究,也是用深度访谈归纳企业家对职业成功的理解,开发了企业家职业成功程度的量表。结果表明,职业成功包括社会地位、社会认可、社会声望、真实财务获取、贡献几个维度[36],这些也都在本研究中得到了验证。这些研究成果提示我们:在与价值观相关的研究中,特别是对于职业成功观的研究,制度、文化、历史带来的差异可能不是某一维度的有和无,可能是在不同维度上人们的重视程度不同,因为归根到底人性的最深处是超越文化的,而人的本性其实就是人的需求,人有多少种需求就有多少个成功的标准。

通过访谈我们发现,人们心目中的职业成功标准是很难量化的,人们在表述这种标准时,更多的是在表达一种态度、一种倾向、一种价值理念和行为取向。访谈中人们所用的词汇都是方向性的或者说是倾向性的,而不是标准化的,如晋升到组织的高层、家庭工作平衡,这些都是很难具体测量的。这也说明我们无法找到可以量化的职业成功标准,即使是所谓客观或外部标准,也难以具体测量。年薪多少才算成功,职位多高才算事业有成,都无法拿出数量化的标准,但人们在这些问题上都有自己的倾向性。一位受访者谈到:“我不认为非得当官才是职业成功,我觉得职业成功应该是在自己的职业生涯中自己能做主,想干什么就能干什么。”另一位受访者则认为:“职业成功总是有一些外在标志的,比如住的房子、穿的衣服、开的车子,职业成功意味着你在财务上是自由的,想买什么就能买什么,不用考虑价格。”归纳性研究的结果提示我们,主观职业成功标准就是一个人的职业成功观,是职业价值观这个更高层次概念的组成部分,因此,将所谓主观职业成功标准纳入职业价值观进行研究是合理的。与职业价值观的研究相对比,我们的研究结果与职业价值观结构的内在职业价值与外在职业价值的分类方式极为相似:内在满足与内在职业价值相对应,外在报酬与外在职业价值相一致,虽然和谐平衡在本研究中成了一个单独的维度,但在职业价值观的条目中也占有一席之地,在价值观问卷中家庭平衡是一个单独的维度。在Super、M iller的研究中,生活、情感等归在了外在职业价值的维度。这些都说明生活自由、健康、家庭和谐平衡、人际关系在人们价值取向中不可或缺的地位。

既然职业成功标准是人们对职业成果意义的认识和评价,它就必然取决于人们自身的需要和愿望。既然人的需求是多种多样的,人对职业成功的评价也就必然是多元化的。在每一个人的心目中,职业成功的标准是一个有层次的结构,与其内在的需求体系相对应。一位受访者谈到他对职业成功标准的理解时强调,职业成功的标准不是单一的,而是复合的。“我认为所谓的职业成功,首先要有一份高收入的工作,能挣很多钱,在物质上很富足。但如果只是挣很多钱,干的这件事自己一点也不喜欢,那也不能算是职业成功。一定要是自己喜欢的工作,还能有较高的经济收入,同时还必须对社会有所贡献,能满足这几个条件,那才叫职业成功。”人们心目中的职业成功标准不是固定不变的,和职业生涯发展的不同阶段相关联,人们的职业成功观也在发生变化。一位学者说,年轻时一心想的是自己的事业,认为在事业上出人头地才算职业成功。人到中年想法有了很大的变化,会更多地考虑孩子和家庭,会把家庭和事业的平衡看做是职业成功。

一个非常重要的现象是很多受访者都把身心健康、家庭和睦、工作家庭平衡作为职业成功的标准。如果从严格的逻辑分析来看,这似乎属于生活上的成功,与职业成功概念有区别。在访谈初期,每当有受访者谈到工作家庭平衡时,我们都会提醒他们我们讨论的是职业成功,不是生活成功或者人生的成功,而他们总会辩论说,这是根本无法分开的,在他们心目中二者是一体的。当问及其心目中的职业成功标准时,一位企业中层管理人员认为在繁忙的工作中能保持身心健康是职业成功的重要标志,当访谈者试图向其澄清职业成功的概念时,他强调在他心目中身体健康非常重要,是职业成功本身就包括的内容。“一个人职位再高,挣钱再多,如果英年早逝或疾病缠身,那还算什么职业成功?”他反问道。还有一位女士强调职业成功的定义不能和家庭的和谐美满分开,否则就算不上职业成功。这些观点很具有代表性。职业和生活是两个不同的概念,可又是两个无法分开的概念,它们相互被定义,当人们谈到生活成功时也一定会以事业有成作为一个重要的指标。特别是现代职场上由于巨大工作压力导致的过劳死和工作与家庭冲突现象,促使人们重新思考人生的真谛和领悟生命的意义。所谓“成功的职业,失败的个人”所描述的情景是人生的异化,用透支生命健康或牺牲家庭幸福去换取高收入、高职位是得不偿失的。正是有了和谐平衡的理念,人们对职业成功的认知和把握才更接近生命、人生本来的意义。这种现象在西方的学术文献中也有充分的体现。大量研究表明,工作家庭的平衡或冲突与个体的身心健康及许多工作相关变量之间有着密切的联系。根据Staines对文献的回顾研究可以看出,20世纪70年代之前,受传统性别角色意识的影响,人们将工作和家庭看成是两个互不相干的维度,个体可以把在工作中建立的情感、态度和行为与家庭部分分割开来。然而,到了20世纪70年代,研究人员开始用开放系统的方法研究工作家庭关系,认为工作和家庭密不可分,相互影响,个人的感情充溢在两个系统之间,尽管存在工作和家庭之间身体上的暂时分离,但人们依然会将在工作中建立的情感、态度、技能和行为带进家庭领域,反之亦然。正是由于工作和生活之间剪不断、理还乱的这种关系,将身体健康、家庭和谐等看似边缘于职业领域的内容纳入职业成功的范畴,既可以获得理论上的解释,也已经得到经验的支持。这种现象充分证明职业生涯的定义已经被扩展到包括与工作相关的非工作特征,一个人的职业生涯包括职业成功需要在其总的生活空间及整个生命过程中被考察。

职业成功观是职业价值观的组成部分,对职业成功的评判很难有客观统一标准。我们应该更多关注不同的人是如何定义职业成功的,不同的职业成功价值取向对他们的行为有何影响,从而有效地对各类人员进行激励,促使我国从人力资源大国向人力资源强国转变。

[1]London.M.,&Stumpf S.A.M anaging Careers.Reading,MA:A ddison-Wesley,1982.

[2]Judge,T.A.,Cable,D.M.,Boudreau,J.W.,&Bretz,R.D.“An Empirical Investigation of the Predictors of Executive Career Success”.Personnel Psychology,1995(48).

[3]Gattiker U.E.,Larwood L.“Predicto rs fo r Managers'Career Mobility,Success,and Satisfaction”.H um an Relations,1988(41).

[4]Nigel Nicholson,Wendy De Waal-andrew s.“Playing to Win:Biological Imperatives,Self-regulation,and Trade-offs in the Game of Career Success”.Journal of Organizational Behavior,2005(26).

[5][10][12]A rthur,M.B.,Svetlana N.Khapova,Celeste,P.M.“Wilderom,Career Success in a Boundaryless Career Wo rld”.Journal of Organizational Behavior,2005(26).

[6]Judge,T.A.,Higgins,C.A.,Tho resen,C.J.,and Barrick,M.R.“The Big Five Personality Traits,General Mental Ability,and Career Success across the Life Span”.Personnel Psychology,1999(52).

[7]Greenhaus,J.H.,Parasuraman S.,Worm ley W.M.“Effects of Race on O rganizational Experiences,Job Performance Evaluations,and Career Outcomes”.Academ y of M anagement Journal,1990(33).

[8]Ko rman,A.K.,Wittig-Berman U.,Lang D.“Career Success and Personal Failure:A lienation in Professionals and Managers”.Academ y of M anagement Journal,1981(24).

[9]Gattiker U.E.,Larwood L.“Career Success,Mobility and Extrinsic Satisfaction of Corporate Managers”.Social Science Journal,1989(26).

[11]Weick,K.E.“Enactment and the Boundaryless Career:Organizing as We Work”.in A rthur,M.B.and Rousseau,D.M.(Eds.).The Boundary less Career.New Yo rk:Oxford University Press,1996.

[13]Sturges,J.“What it Means to Succeed:Personal Concep tions of Career Success Held by Male and Female Managers at Different Ages”.B ritish Journal of M anagement,1999(10).

[14]Keys,D.E.“Gender,Sex Role and Career Decision Making of Certified Accountants”.Sex Roles,1985(13).

[15][18]Super,D.E.M anual for the W ork Va lues Inventory.Chicago:Riverside Publishing Company,1970.

[16]Nord,W.R,Brief,A.P.,A tich,J.M.,&Doherty,E.M.“Work Values and on Job Involvement”.Psychological Bullentin,1988(84).

[17][24]Schwartz,S.A.“Universals in the Content and Structureof Values:Theoretical Advancesand Empirical Tests in 20 Countries”.in Zanna,M.P.(Ed.).A dvances in Experimental Social Psychology.New Yo rk:Academic Press,1992.

[19][26]凌文辁、方俐洛、白利刚:《我国青年学生的职业价值观研究》,载《心理学报》,1999(33)。

[20]Dose,J.J.“Work Values:an Integrative Framework and Illustrative App lication to Organizational Socialization”.Journal of Occupational and Organizational Psychology,1997(70).

[21]Elizur,D.“Facetsof Work Values:a Structural Analysisof Wo rk Outcomes”.Journa l of A p p lied Psychology,1984(69);Robbins,S.P.Organizational Behavior.New Jersey:Prentice-Hall,2003.

[22]Vanus,D.,and M callister,I.“Gender and Wo rk O rientation”.Work and Occupations,1991(18).

[23]Miller,M.F.“Relationalof Vocational Maturity of Work Values”.Journal of Vocational Behavior,1974(5).

[25]吴铁雄、李坤崇、刘佑星、欧惠敏:《工作价值观量表之编制研究》,台北,“行政院”青年辅导委员会,1996。

[27][29]陈向明:《质的研究方法与社会科学研究》,北京,教育科学出版社,2004。

[28]Kvale,S.“Interview:an Introduction to Qualitative Research in Interview”.Thonsand Oaks,CA:Sage,1996.

[30][31][32]徐淑英、刘忠明:《中国企业管理的前沿研究》,北京,北京大学出版社,2004。

[33]Glaser,B.G.,&Strauss,A.L.The D iscovery of Grounded Theory:Strategies for Qua litative Research.London:Woedenfeld and Nicholson,1967.

[34]Burlew,A.K.,&Johnson,J.L.“Role-conflict and Career Advancement among African-American Women in Nontraditional Professions”.Career Development Quarterly,1992(40);Peluchette,J.V.E.“Subjective Career Success:the Influence of Individual Difference,Family,and O rganizational Variables”.Journal of Vocational Behavior,1993(43).

[35]Amanda Hay,Myra Hodgkinson.“Exploring MBA Career Success”.Career Development International,2006(11).

[36]Victo r P.L,Margaret A.S,Kevin A.“Entrep reneurial Career Success from a Chinese Perspective:Concep tualization,Operationalization,and Validation”.Journal of International Business Studies,2007(38).