套筒冠咬合重建修复前后咀嚼肌表面肌电分析

梁锐英 吴文慧 王琳

双侧游离缺失是临床常见的缺牙类型,长期未修复可因过分依赖前牙而出现余留牙的过度磨耗,垂直距离降低,肌功能异常,影响咀嚼功能。咬合重建修复可以在新的颌位确立咬合关系,套筒冠修复为一种常用的咬合重建方式,目前研究主要集中在修复后固位力的改变、咀嚼功能的恢复、基牙及牙槽嵴的应力分布等方面[1-2],对套筒冠咬合重建修复前后咀嚼肌状态变化进行分析者尚不多见,本研究从咀嚼肌电生理方面探讨套筒冠咬合重建后咀嚼功能的恢复,为临床应用提供参考。

1 材料与方法

1.1 病例选择

随机选择门诊双侧游离缺失伴垂直距离降低患者15例,其中男7例,女8例,平均年龄53岁,被测者双侧后牙全部缺失,仅余留前牙且磨耗较重,并有Ⅰ~Ⅱ度松动,能积极配合治疗,定期复诊。

1.2 主要仪器和设备

Medetronic Keypoint肌电图仪(丹麦)。

1.3 检测方法

1.3.1 临床治疗 对每一名患者进行口腔常规检查及关节X片检查,制定完善的修复治疗计划。余留牙根管治疗后按息止颌位减去2mm作为垂直距离[3],制作塑料合垫式可摘局部义齿恢复患者的垂直距离。试戴1个月并进行适当调整,至患者完全适应后,套筒冠义齿行永久修复。所有临床操作均由同一医师完成。肌电图和咀嚼效率检测时间分别为修复前及过渡修复后2周、1个月,永久修复后2周、1个月和3个月。主要监测双侧颞肌前束和咬肌的肌电活动,所有咀嚼效率和肌电测试均由同一人完成。

1.3.2 肌电图检测

1.3.2.1 测试部位及标记 双侧颞肌前束和双侧咬肌。颞肌在眶耳平面上,由外耳道上缘向前约6cm,垂直向上约6cm处,相当于该肌前束区;咬肌在眶耳平面上,由外耳孔上缘向前约2.5cm,垂直向下约6cm,下颌角的前上方,在相应的位置做标记。

1.3.2.2 测试方法 医用95%乙醇皮肤脱脂,分别在所标记的体表相应位置安放表面电极,接地线置于左腕部。嘱被测者端坐,双眼平视前方,牙合平面与地面平行。在牙尖交错位时做最大紧咬5s,休息1min,双侧交替咀嚼口香糖5s,采集并记录颞肌和咬肌的肌电信号,软件进行数据处理。

1.3.3 评价指标

(1)峰值电位:最大紧咬时峰值电位和咀嚼时峰值电位。(2)咀嚼肌不对称指数,采集咀嚼运动时的不对称指数。包括总体不对称指数、颞肌不对称指数、咬肌不对称指数。

1.4 统计处理

实验所得数据用spss12.0软件进行统计处理,组间数据比较用单因素方差分析,两两比较采用q检验。

2 结果

2.1 肌电图检测结果

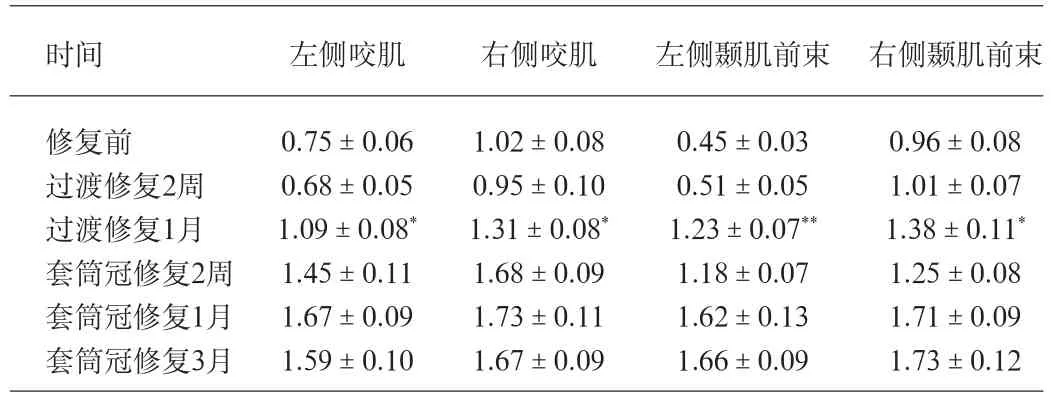

戴用过渡垫1个月后,患者最大紧咬时咬肌和颞肌前束的峰值电位较修复前有显著性差别(P<0.05)。永久修复后咬肌峰值电位逐渐增加,较修复前和过渡修复时均有明显提高,差别有显著性(P<0.05);永久修复后颞肌前束峰值电位也逐渐增加,但修复后2周与过渡修复1个月无显著性差异(P>0.05),修复后1个月较修复前和过渡修复后增加且有统计学意义(P<0.05)。肌电图检测结果见表1。

戴用过渡垫2周,患者咬肌咀嚼峰值电位较修复前明显降低(P<0.05),颞肌前束差别不明显(P>0.05);过渡修复1月至永久修复3个月咀嚼时的峰值电位逐渐增加,且与过渡修复1月之间差别无显著性(P>0.05)。结果见表2。

过渡修复后2周,不对称指数与修复前之间无显著性差别(P>0.05),过渡修复1月和永久修复后不对称指数逐渐降低且与修复前和过渡修复2周比较有统计学意义(P<0.05)。结果见表3。

表1 修复前、过渡修复后、套筒冠修复后最大紧咬时峰值电位比较(,mv)

表1 修复前、过渡修复后、套筒冠修复后最大紧咬时峰值电位比较(,mv)

时间 左侧咬肌 右侧咬肌 左侧颞肌前束 右侧颞肌前束修复前 0.75±0.06 1.02±0.08 0.45±0.03 0.96±0.08过渡修复2周 0.68±0.05 0.95±0.10 0.51±0.05 1.01±0.07过渡修复1月 1.09±0.08* 1.31±0.08* 1.23±0.07** 1.38±0.11*套筒冠修复2周 1.45±0.11 1.68±0.09 1.18±0.07 1.25±0.08套筒冠修复1月 1.67±0.09 1.73±0.11 1.62±0.13 1.71±0.09套筒冠修复3月 1.59±0.10 1.67±0.09 1.66±0.09 1.73±0.12

表2 修复前、过渡修复后、套筒冠修复后咀嚼峰值电位比较(,mv)

表2 修复前、过渡修复后、套筒冠修复后咀嚼峰值电位比较(,mv)

时间 左侧咬肌 右侧咬肌 左侧颞肌前束 右侧颞肌前束修复前 0.73±0.05 0.81±0.05 0.37±0.03 0.69±0.05过渡修复2周 0.42±0.03 0.51±0.04 0.45±0.04 0.79±0.04过渡修复1月 0.71±0.04 0.73±0.07 0.67±0.04 0.81±0.06套筒冠修复2周 0.79±0.05 0.75±0.04 0.78±0.06 0.79±0.08套筒冠修复1月 0.82±0.06 0.79±0.06 0.86±0.05 0.77±0.06套筒冠修复3月 0.84±0.07 0.81±0.05 0.85±0.07 0.80±0.06

表3 修复前、过渡修复后、套筒冠修复后不对称指数检测结果(,%)

表3 修复前、过渡修复后、套筒冠修复后不对称指数检测结果(,%)

时间 总体不对称指数 咬肌不对称指数 颞肌前束不对称指数修复前 -24.53±1.98 -15.25±1.16 -36.17±2.33过渡修复2周 -24.65±1.07 -16.57±1.03 -32.89±1.31过渡修复1月 -7.38±0.05 -9.16±0.43 -5.75±0.03套筒冠修复2周 -4.95±0.42 -7.35±0.54 -2.99±0.09套筒冠修复1月 -2.62±0.10 -2.50±0.14 -2.69±0.08套筒冠修复3月 -2.25±0.09 -2.45±0.13 -2.06±0.11

3 讨论

游离缺失伴垂直距离降低的患者需咬合重建修复,目的是使重建后的咬合与颞下颌关节、咀嚼肌等相互协调,以便更好地恢复咀嚼功能。

咬合重建治疗过程中需要过渡修复,一般先用过渡性合垫恢复患者的垂直距离,密切观察患者咀嚼系统的反应,并对新的垂直距离进行相应调整,观察1~2个月患者无不适后再行永久性修复。永久性修复方法主要为活动修复(永久性合垫修复)和固定-活动联合修复(套筒冠、附着体)两种。

套筒冠义齿可以连接所有基牙形成牙周夹板,具有良好的支持和稳定作用,咀嚼时能合理分配合力,主要适用于多数牙缺失、咬合重建、牙周病伴牙列缺损修复等方面[5],本项研究所选病例符合套筒冠修复的适应证,因此,选择套筒冠进行咬合重建。

本项研究显示,颌垫式可摘局部义齿过渡修复2周后,最大紧咬时和咀嚼时峰值电位较修复前减小,咀嚼肌总体不对称指数、咬肌不对称指数和颞肌不对称指数与修复前比无明显变化;而过渡修复后1月,咀嚼时峰值电位比修复前提高且有统计学意义,咀嚼肌不对称指数较修复前降低且差别有显著性。在咬合重建修复治疗中,合垫的暂时过渡性修复起着至关重要的作用。由于咬合重建修复改变了患者长期存在的低垂直距离和原有咬合状态,重建新的颌位及咬合关系,患者颞下颌关节和咀嚼肌系统对新垂直距离会有一个适应的过程。与以往研究结果一致[6],过渡修复大约需要1个月左右的适应时间。

套筒冠永久修复后2周,最大紧咬时峰值电位和咀嚼肌总体不对称指数与修复前和过渡修复后比较有统计学意义,永久修复1个月和3个月,咀嚼峰值电位和不对称指数比永久修复2周增加,但差别不明显。本研究结果提示,套筒冠咬合重建修复后,患者需要适应时间较短,大约需要2周的时间。这说明过渡性修复时,咀嚼肌的功能尚处于恢复阶段,而永久性修复后,颞肌前束和咬肌肌电活动明显增强,说明其达到了更为理想的咬合接触状态,咬合过程中咀嚼肌的功能得到了更为充分的发挥。随着义齿使用时间的延长,患者的不适感逐渐降低,咀嚼时牙和黏膜所承受的应力得到均匀分布,咀嚼肌能得到很大恢复。以往研究表明双侧末端游离牙列缺损可摘义齿修复前后咀嚼肌的不对称指数在修复后3个月有明显的改善,而附着体义齿修复后大约需要1个月的适应过程。有研究表明对垂直距离降低的病人恢复垂直距离至正常的生理位置并进行咬合重建修复后,能明显提高合力及咀嚼肌的收缩能力,恢复患者正常的咀嚼肌功能;同时,患者经前期过渡修复,会提高对永久修复体的适应能力。

[1]Assell RW,Steele JG,Welsh G.Consideration when planning occlusal rehabilitation:a review of the literature[J].IntDent J,1998,48(6):571.

[2]Saito M,Miura Y,Notani K,et al.Stress distribution of abutments and base displacement with precision attachment and telescopic crown-retained removable partial dentures[J].J Oral Rehabil,2003,30(5):482-487.

[3]李玉民,高平,殷恺.圆锥型套筒冠义齿咬合重建修复的临床研究[J].天津医药,2007,35(17):834-836.

[4]周崇阳,冯海兰.咬合重建修复过程中咀嚼肌肌电图的变化[J].口腔领面修复学杂志,2003,4(3):143-146.

[5]赵铱民.口腔修复学[M].第6版.北京:人民卫生出版社,2008:492.

[6]郁春华,陈玉琴,张富强.双侧末端游离牙列缺损修复前后的咀嚼肌表面肌电分析[J].上海口腔医学,2006,15(5):482-485.