“被”时代的公众参与

本刊记者 杨 敏

“我们不要被代表,我只代表我自己”。这是2009年度最震撼人心的公民呐喊。

11月23日,广州市民抵制番禺垃圾焚烧发电厂选址建设,“散步”至市政府门口,当官方通过喇叭要求市民选出代表来对话的时候,民众一起喊出了“我们不要被代表”。

半月之后,“不被代表”的广州人终于等来好消息。12月10日,广州市番禺区表示,暂缓“垃圾焚烧发电厂”项目选址及建设工作,并启动有关垃圾处理设施选址的全民讨论。持续3个月的风波暂时告一段落。

其实,从广州人喊出“不要被代表”那句话起,一个地方公共治理的崭新命题就开始浮出水面——“被”时代,有序的公众参与如何才能得以实现?

“被”字句式一语风行

广州只是发问者,而不是破题者。

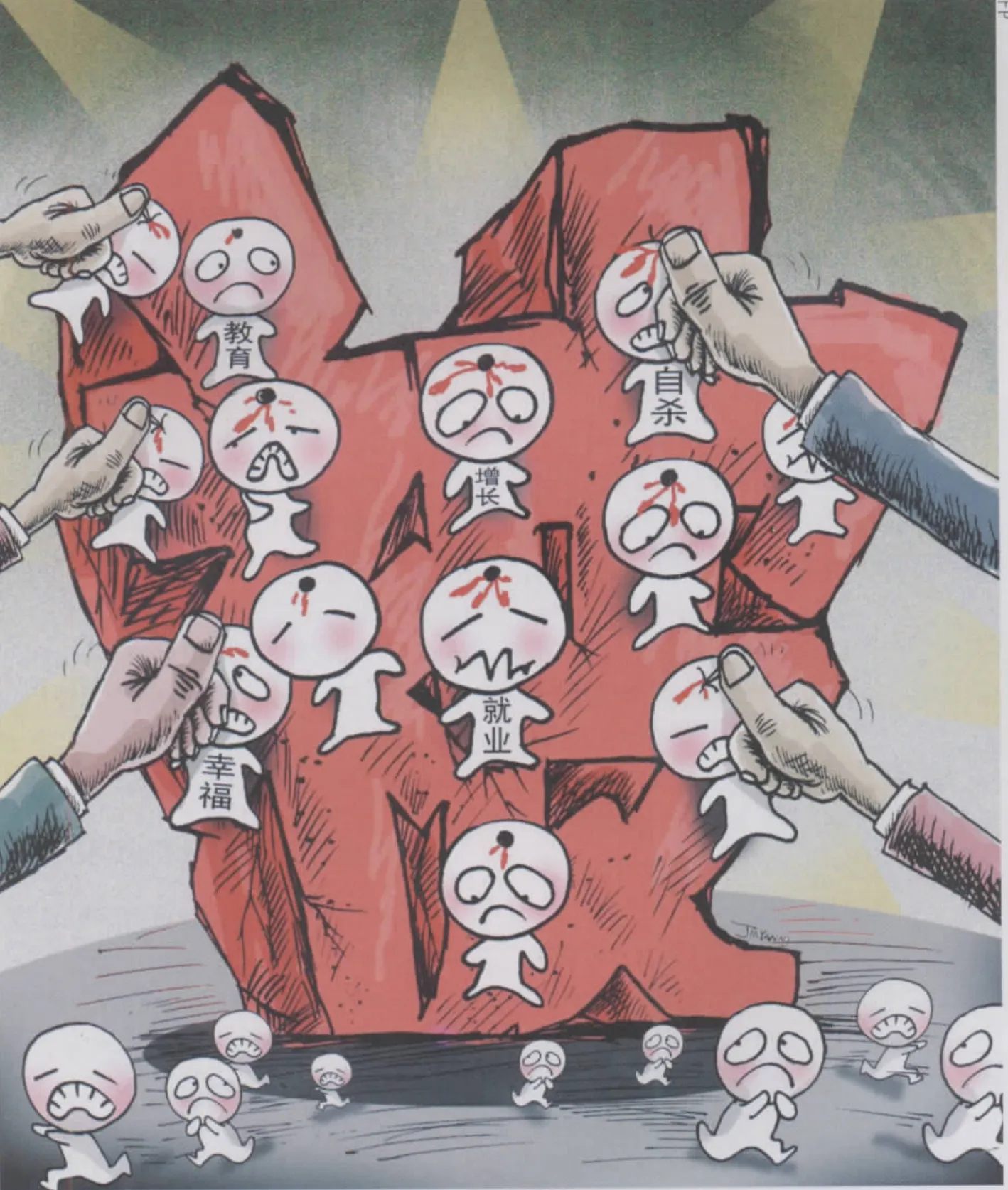

2009年,在公共治理领域,“被”字句式贯穿全年,被就业、被捐款、被和谐、被小康、被代表、被自杀——于是有人说,中国进入了“被”时代。

“被”字一语风行,说明它真正触及人们内心深处的关怀或焦虑,击中这个时代的精神状况或权利困境。诚然,每一个“被”字句下面,都有一段权利的痛感。

2009年2月,江苏省对南通市下辖各县市的小康达标情况进行随机电话民意调查。当地政府要求受访群众熟记事先统一下发的标准答案,如家庭人均年收入农村居民必须回答8500元,城镇居民必须回答16500元。于是,原本在小康达标水平之下的群众,一夜之间就“被小康”了。

12月8日,哈尔滨召开水价听证会,市消费者协会面向社会公开召集13名消费者作为听证会参加人。《中国青年报》记者调查发现,所谓“退休职工”代表竟然是在职在位的某大酒店董事长;“下岗职工”代表则是一位前市信访局退休干部。结果一位真正的退休教师代表因为得不到发言机会,只好向主持人丢了一瓶矿泉水表示抗议。也就是这瓶矿泉水,砸出了听证会“被代表”的真相。

其实,“被小康”、“被代表”,诸如此类充满戏剧化的治理方式,在一些地方行政系统内部早已是一种常态化的操作手段,只不过经由“被”字点拨,公众沉睡已久的权利意识,露出前所未有的锋芒和棱角。

“被”字的锋芒既刺痛了弱势的权利,也刺痛了强势的权力。一个值得关注的现象是,公权力的掌握者对这种刺痛的反应力,不同级别则大不相同。

面对学生“被就业”、工资“被增长”的调侃,教育部和国家统计局感受到了舆论压力,并迅速做出回应:绝大多数高校的就业率统计数据是准确的,“被就业”只是极个别情况;“被增长”有其抽查样本的不足之处……这样良性的舆论互动,却没有出现在“被小康”的南通和“被代表”哈尔滨。

网络科技的发展和普及,使得对“被”字声音的封堵变得不可能。在这个过程中,公权力方、强势方、主流方哪怕是一点一滴的开明主动或“被主动”,都是时代性的成长进步。

从这个意义上说,“被”时代尽管不是一个好的时代,但是“被”时代的提出,却是一件天大的好事。它的积极意义正在于,权利渐成舆论互动中心。

自由表达并能得到及时回应,继而形成权利和权力的舆论互动,最终在公共治理中实现良好的公众参与,“被”时代公共治理的方向感由此明确。

有了方向,还要看清楚脚下的起点。那么,从地方公共治理现实实践来看,公众参与水平到底如何?

一份来自NGO的调查

2009年4月30日,北京天则经济研究所公布了一份名为《公共治理指数项目报告》的研究结果。

天则经济研究所委托零点公司进行调查,共收集了6449份问卷,由此给出了中国各省会城市的公共治理得分情况。在这个评价体系里,天则所倡导的理念是“公共治理的核心在于多元主体的共同参与”。因此,公共治理指数得分高,就意味着地方鼓励公众积极参与,并通过不同群体之间的协商对话来管理公共事务的水平越高。

报告显示,公共治理指数与人均GDP之间并不存在相关关系。根据调查数据,除拉萨外,全国30个省会城市中,杭州市公共治理情况最佳,上海、长沙、成都、重庆、西安、北京六大城市得分均较高,昆明、贵阳、太原三个城市则排名末尾。

天则研究所和零点公司,作为中国两大著名的NGO,在“被”时代元年,携手推出这份省会城市公共治理评价,可谓恰逢其时。“公共治理指数”的发布,旨在给地方的主政者一个善意的提醒——政府只是治理公共事务的重要主体,而不是惟一的主体。

国家行政学院政治学部刘峰教授在接受《决策》采访时,曾用一个形象的比喻来说明地方治理这一窘境,“以前我们说,火车跑得快全靠车头带,传统的做法就是把动力和责任都给火车头。但是,如果我们能够象和谐号动车组那样,车头、车厢都有动力,都有责任,都有权力和权利,那么,火车才能跑得更快、更安全、更和谐”。

这个充满管理智慧的“动车寓言”,实际上给“被”时代语境下的公共治理指出了一条必由之路:只有选择动力分散型治理模式,才能解决公共事务管理及创新主体单一的问题。

更多的公众参与对应的必然是决策的更加开放。从这一意义上,就不难理解一直践行“开放式决策”的杭州,能在全国省会城市公共治理评价中拔得头筹。

其实,公众对“开放式决策”的关注始于2008年春天。是年4月2日,杭州市人民政府举行的第二十六次常务会议首次打破常规,邀请中央和省级媒体参加,通过政府门户网站进行实况直播。过去只有政府精英参加的闭门会议,变成了互联网上的实时视频互动,市民不但可以通过网络收看政府的常务会议,还能直接和市长及有关部门负责人对话,“开放式决策”概念横空出世。

此后,杭州市府不断推出“阳光新政”,2009年1月23日,杭州市出台文件实施《杭州市人民政府开放式决策程序规定》,国家行政学院政治学部邱霈恩教授在接受《决策》采访时说,只有在民生幸福的主导、追求和驱动下,民主才是真实的,才可能有价值、有生命。

不仅仅是杭州,其它城市一些零星的公众参与实践,所具有的民主新意也不遑多让。2009年初,洛阳市4位网民,成功当选市人大代表、政协委员,“网络问政”开始从虚拟空间走向现实政治生活;10月,应3名“公共预算观察志愿者”之请,广州市政府在网上公布114个部门财政预算“帐单”;10月31日,长沙市政府常务会议通过电视、网络、电台同步直播,与公众互动讨论绿化、交通疏导和城市色彩等民生问题——

2009年,“被”时代的公众参与操练还只是开端,这门“功课”既需要价值和理念支撑,更需要技术和方法支持。公民和政府,作为互动和协作的双方,都准备好了吗?

公众参与也是一门技术

我们不妨还从天则经济研究所的“公共治理评价”说起。

随着网络的普及,“上网讨论公共事务”也成了人们参与公共活动的重要方式。但是,天则所的研究报告显示,“上网讨论公共事务”积极参与的不到11%,74%的人“根本不参加”或“根本不积极参加”。对政府的意见,53.5%的被调查者选择了私下讨论或不提出的方式;对一般性的社会公共问题,只有19%的被调查者表示,曾通过一定的方式表达自己的利益诉求。

“尽管从一些个案来看,网络对于公共决策具有一定程度的监督作用,但总体而言,网络更倾向于充当信息传递的工具”。天则的这一研究结论,实际上给对于“网络问政”抱有巨大希望的公众浇了一盆冷水。数据说明,大部分的网民在公共参与活动中只是一个“沉睡的”参与者,而非“积极的”参与者。

“被”字的锋芒既刺痛了弱势的权利,也刺痛了强势的权力。

那么,从政府角度看又是一种什么样的情况呢?

“中国的公众参与很初级,甚至是假参与,不少部门只是简单发布信息,或拉专家做戏。”中国政法大学教授蔡定剑的话一针见血。他指出,现在很多城市出现“推土机前的抵抗”,老百姓看到墙上的“拆”字时,住处已在两年前就被规划和土地部门拍卖了,根本谈不上知情权、参与权。

公开公示、听取意见、听证,只是最初阶段,关键还是要经由一种途径将政府决策变成公民决策,变成共同决策。

蔡定剑在接受媒体采访时指出,国外公众参与已经专业化、社会化了,有很多私人公司专门进行公众参与的具体操作,政府购买此类服务。英国就有个公司叫对话设计公司,专门设计政府如何跟公众对话,公众参与已经变成一种技术。

令人欣慰的是,目前中国也有地方政府开始尝试解决公众参与的“技术贫乏”问题。深圳市就借鉴了国外的方法,聘请专门做公众参与的公司,在福冈社区进行公众参与活动。

《决策》记者在这家名为“公众力”的公司网站上,看到了很多公众参与活动的图片。福冈社区有很多外来工居住,政府想改造,要做规划,于是规划局委托“公众力”把老百姓的意见收集上来。周末,他们在社区摆了一些台子,在社区规划图上做了些学校、医院、社区活动站的图标;至于哪里需要医院、学校,老百姓可以自己贴在上面,非常直观形象。

老百姓自己动手,规划自己的社区,这才是真实的民意。但是,公共讨论只是一种民意宣示的“效果图”,它并不必然抵达民主决策的合理化终点。切实可行的民意与热望的权利还需要制度化的出口,也就是说民意需要通过制度化的途径去影响甚至矫正决策行为。

不知是因为公众想象力有限,还是政府公共治理智慧贫乏,听证程序、人大介入、全民票决,可能是目前能够动用的全部“制度化手段”。仅以番禺垃圾焚烧发电厂选址为例,就可以基本预见这三个途径的“技术含量”。

在民众心中,对于听涨会、过关会的信任阴影难以消除,指望它成为番禺民意出口,恐有相当难度;而事实说明,那些“一谈代表即色变”的番禺人,实际上是吃过“被代表”的亏,早前,就有70多名番禺区人大代表视察过垃圾焚烧发电厂规划选址情况,并认为建造垃圾焚烧厂是“为民办好事、办实事的民心工程”;那么,全民公投能否“药到病除”?尽管2007年北京酒仙桥地区拆迁,曾经成功尝试5473拆迁户民主票决,但是如果这一方法移植到广州,垃圾发电厂就不可能在任何城市的任何一个地方“落地”。

如果听证程序、人大程序、票决程序,都不能解决番禺垃圾焚烧发电厂“建与不建”,“建在何处”的问题,那么,还在“死胡同”里打转转的公民参与怎样才能找到出口?

其实,程序本身并没有错,而在于其在执行的过程中丧失了公信力。

如果这些传统的程序都“不好用”,地方政府也不妨“拿来主义”,尝试将一些国外成熟的公众参与方式运用到地方治理中去,其实,社区会议、公民评审团、公共调查等,这些都是经得起实践检验的好办法。