太阳能电池中晶体硅绒面的制作研究

李志远,常美茹

(中国电子科技集团公司第四十六研究所,天津 300220)

硅系列太阳能电池中,单晶硅太阳能电池转换效率最高,技术也最为成熟。现在太阳电池的种类已有很多,但是,近几年来,单晶硅和多晶硅太阳电池仍然占据光伏市场的主导地位,在世界光伏市场的电池和组件中,单晶硅和多晶硅的比例超过80%。高性能单晶硅电池是建立在高质量单晶硅材料和相关已成熟的加工处理工艺基础上。

1 单晶硅绒面制备实验

1.1 单晶绒面的制作原理和前期准备实验

在太阳能电池的生产过程中主要应用硅晶体的各向异性对晶体进行腐蚀,在单晶硅片表面形成类似金字塔的结构,同一束光经过多次反射,利用了绒面的减反射效果,从而增加了光的吸收,提高电流密度。

单晶硅表面金字塔绒面的实验原理在高温下硅与碱发生如下化学反应:

因而通常是利用碱和醇的混合溶液对硅片进行腐蚀。一般来说主要是应用NaOH、Na2SiO3、的混合溶液在80℃恒温条件下进行反应制作绒面。发生的化学反应如下:

在实际生产当中加入硅酸钠的目的是作为缓冲剂,其机理为化学平衡:

反应刚刚开始进行时,OH-的浓度高,是上式中反映向左进行,使反应速率降低;随着反应的进行,OH-不断消耗,促进反应向右进行,维持OH-浓度保持原来的水平,使反应倾向于原来的速率进行,从而控制了反应速率,维持了反应速率的均匀。

在生产中加入CH3CHOHCH3(异丙醇)的目的是CH3CHOHCH3(异丙醇)通过降低液体的表面张力使得腐蚀反应生成的H2气泡尽可能快地脱离硅片表面。另外CH3CHOHCH3(异丙醇)除了具有消泡的作用还有调节晶体各向异性因数的作用,使硅片表面各个晶向的腐蚀速率,对金字塔的形成很有帮助。CH3CHOHCH3(异丙醇)可以降低(111)面的腐蚀速率,对(100)面的腐蚀速率的影响不大。

由于各个厂家的化学品的纯度和质量都相对来说有一定的差异,以及各个不同硅片生产厂家的生产工艺,原料来源的不同,会对实验结果造成一定的影响,还有其它各种因素(如腐蚀时间温度等)的影响,就以上情况做了几组如下对比实验。

1.1.1 化学药品的对比实验及结果分析

在实验当中主要应用到两种化学药品:NaOH和CH3CHOHCH3。关于NaOH的对比实验,选择两个化学药品生产厂家:A厂家和B厂家的产品;关于CH3CHOHCH3的对比实验,选择了C厂和D厂的产品。

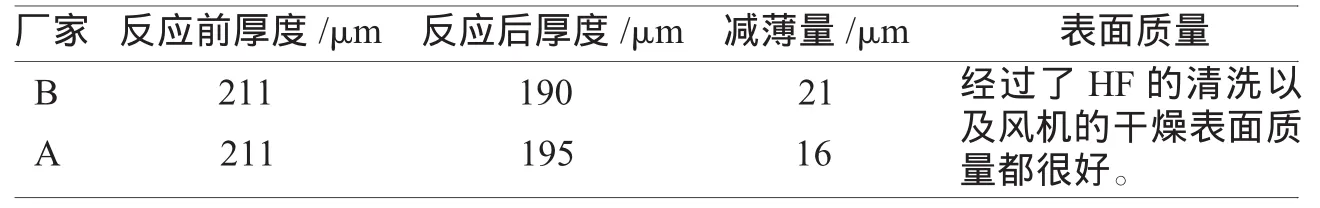

实验在同一个恒温槽中,这样就保证了温度的一致性。分别用两种试剂在2个烧杯中配制两份相同浓度(15%)的NaOH溶液,把烧杯放入到恒温槽中,使得烧杯中溶液的温度为80℃。为保证实验结果的可靠性,实验中采用了相同的片源,均采用E厂家生产的硅片,精确测量厚度后,分别放入溶液中腐蚀,腐蚀反应时间为60s、120s,腐蚀反应后再测量厚度,计算腐蚀反应过程中的减薄量。表1和2为不同腐蚀反应时间后得到的反应结果。

表1 腐蚀时间为60s后的反应结果

表2 腐蚀时间为120s后的反应结果

实验采用 1.2%的 NaOH,0.7%的 Na2SiO3,时间为20 min,两种不同厂家的CH3CHOHCH3,浓度为7%来制备绒面,实验结果如表3。

表3 CH3CHOHCH3对比实验结果

在上述两种不同的溶液中,补加10 mL相对应 的异丙醇,制备绒面20 min,结果如表4。

表4 补加10 mL异丙醇后的绒面制备结果

经过上述的对比实验可以看出,由于实验采用了单变量方法,可信性强。通过分析可以得到以下结论:

对比实验一:通过表格的比较,可以直观地看出用B厂家生产的NaOH腐蚀硅片的减薄量比较大,经过HF清洗去除残留的Na2SiO3后用风机迅速吹干,两个试验条件下表面的质量差别不是很明显。通过减薄量分析得出B生产的NaOH的纯度比较高,而且在反应当中反应速率很平稳。而A厂家生产的在制绒效果上与B厂家生产的差别不是很大,在以后的实验当中选用的是A厂家生产的NaOH。因为一般损伤层的厚度≤10μm,所以时间选择上选择大概0.5 min左右即可。

对比实验二:通过采用相同的外界实验条件,相同的实验参数,加入不同厂家生产的CH3CHOHCH3制作单晶绒面,得到的效果不同,可以分析得出D厂家的CH3CHOHCH3是对于保持单晶硅各向异性很好,而且在绒面形成的过程当中可以控制反应的均匀性,得到大小比较平均的金字塔。

1.1.2 不同的片源制作绒面对比实验及分析

对比实验见表5。

表5 对比试验数据

在实验中采用了两种不同厂家的片源,一种为E公司生产的硅片,另一种是F公司生产的硅片,晶体硅片的导电类型为P型,晶向为〈100〉,一般的电阻率为0.5~3 Ω·cm。少子寿命尽可能的长。由于各个生产厂家的生产工艺,原材料采购的不尽相同导致硅片质量的不同,在相同工艺条件下制作绒面的效果也是不同的。

实验方案:1.1%的NaOH,0.8%的Na2SiO3,7%的CH3CHOHCH3来制备绒面。实验温度要求恒温78℃。制绒时间为20 min。反应结束后用去离子水冲洗干净并吹干,用金相显微镜观察并拍摄图片。图1为E公司的硅片在以上条件下制作绒面的照片。

图1 E厂家的硅片20 min的制绒照片(500×)

图2为F公司生产的硅片在上述条件下用20 min制作绒面的照片。

图2 F厂家的20 min制绒照片(500×)

通过观察实验结果的图片,与样品照片对比进行分析可以得到图1制作绒面的密度比较大,金字塔都已经长出来而且大小还比较均匀。图2中制作的绒面的连续性不好,好多地方没有绒面,金字塔大小不均匀。

通过上述实验可以得到E公司出品的硅片在硅片切片工艺以及磨片工艺上较优于F公司。而且实验中还发现F公司的硅片上可以看到很多线痕。由于表面质量较差,使得表面起伏,在反应过程中也会使反应存在起伏,反应不稳定,制作出的绒面就会很差。

2 结果分析讨论

目前单晶硅主要采用碱各向异性腐蚀原理制作绒面。在单晶硅太阳电池的制备过程中,通常利用晶体硅〈100〉和〈111〉不同晶向在碱溶液中各向异性腐蚀的特性,在表面形成类似于“金字塔”的绒面结构,使得入射光在硅片表面多次反射,提高入射光吸收效率,可提高单晶硅太阳电池的转换效率。早期的研究认为硅不同晶面的悬挂键密度可能在各向异性腐蚀中起主要作用,如〈100〉面的悬挂键密度比〈111〉面大 1倍,故〈100〉面比〈111〉面的腐蚀速率大。但根据不同晶面腐蚀速率的研究发现,单纯依靠悬挂键密度是不能解释各向异性腐蚀机理的。目前电化学一种观点是各向异性腐蚀与各个晶面的激活能和背键结构引起的。硅表面的悬挂键与晶体的取向有关。就目前的研究还有实验探索了一种廉价的硅织构化腐蚀技术,即单独采用Na2SiO3代替传统的氢氧化钠和异丙醇溶液,以减少价格较高的异丙醇的用量,降低成本。不采用异丙醇或其他机械消泡的条件下,用质量分数为5%的Na2SiO3溶液在80℃腐蚀120 min,单晶硅片表面可获得最佳反射率为12.56%的减反射绒面。虽然与传统的氢氧化钠和异丙醇溶液效果相比,单独使用Na2SiO3溶液腐蚀单晶硅片表面的反射率和均匀性略差,但在传统的氢氧化钠和异丙醇体系中加入质量分数为0.1%的Na2SiO3也会促进腐蚀反应的进行,获得更加均匀的减反射绒面。

晶体的各向异性的存在,使得腐蚀在各个晶向上造成了腐蚀速率的差异,所以就造成了腐蚀的结果是使得硅片表面形成比较规则的结构,形成了以〈111〉面为边界的金字塔形貌。

3 结束语

在不同的实验条件下,腐蚀液的浓度及配比的不同,得到的单晶硅表面织构不同。在不同的浓度条件下的结果表明:NaOH决定着反应速率,决定了硅片的减薄量,对表面织构的影响非常巨大。实验得到了可以制得最佳单晶硅表面织构化的反应条件,其中腐蚀液的浓度配比范围为:NaOH的浓度在1.15%~1.2%、Na2SiO3的浓度为0.7%,CH3CHOHCH3的浓度为6%~7%;温度控制在80℃左右;时间控制在20 min左右。

[1]赵玉文.光伏发电在本世纪我国能源发展中的战略地位[C].2001年中国太阳能学会学术会议论文集,杭州,2001.

[2]左元淮.世界太阳电池产业的发展趋势[C].阳光发电论坛论文集,2002.