跟随历史的脚步(下篇)——当代中国“军事题材”舞蹈创作辨析

文/赵大鸣

下、转折与抉择

与繁荣同时到来的转折——“回归本体”对题材内容的挑战——从“个性化”到“个人化”——军事题材的形式化、抽象化、风格化三种取向——在抉择中走向明天

1980年和1986年的两届全国舞蹈比赛,是当代中国舞蹈艺术在“十年文革”之后,再次形成的一个创作的繁荣时期。尤其是1980年的第一届全国舞蹈比赛,可谓整个舞蹈界的盛大节日。许多沉寂多年的传统舞蹈形式和作品,以及久别舞台的舞蹈家们重新出现,盛况空前。

所以将这两届全国舞蹈比赛联系起来,作为一个完整的创作阶段去归纳认识,是因为这一时期的舞蹈创作,继续沿袭了几十年来已经形成的观念和方法。即,通过某种舞蹈形式手段去表现特定的社会生活内容、塑造具体的人物形象。其中最有影响的获奖作品,如《再见吧,妈妈》、《金山战鼓》、《小萝卜头》、《啊,明天》、《水》、《黄河魂》、《踏着硝烟的男儿女儿》、《新婚别》、《囚歌》等等,均可视作为这种创作观念下的舞台呈现。这些舞蹈虽然形式风格差别很大,但是每个作品都有其现实的或历史的、真实的或想象的人物和事件作为内容根据。这里,来自客观现实生活的题材内容,对于舞蹈创作依然至关重要。

从上述的获奖作品还可以看到,在这种八十年代的舞蹈繁荣之中,军事题材依然表现着它强大的创作优势。毋庸讳言,这也是整个民族与社会,长期沉积而成的“英雄主义”的审美观念和“战斗精神”的表达方式,在文艺创作中的延续。犹如当时中国的第一部电视连续剧是《敌营十八年》;而《小花》一类战争题材的电影作品,仍然受人追捧一样。

落寞之后的繁荣,尤显难得。然而,伴随这种繁荣同时到来的,是当代舞蹈创作即将出现的一次历史性的转折。

大约在1991年的冬天,中国舞蹈界在常州举行过一次关于创作观念的研讨会。多年之后再回头看,那一次的研讨会,对后来的舞蹈创作有深远的影响。尤其是对舞蹈创作的“题材内容”的重新认识,预示了整个舞蹈界在创作观念和方法上即将发生的重大转折。在那次会议上,舞蹈编导们响亮地提出了一个新的创作理念——“回归本体”。这里所谓的“本体”,是指舞蹈形式赖以存在的唯一载体——人体动作。舞蹈的创作,应“回归”对人体动作本身的表现;如同欧洲历史上的“文艺复兴”对人性的回归,就是从“人体”开始那样。而一切与这种创作理念相违背的,都是僵化的、陈旧的。甚至在当时,如果要求舞蹈创作继续表现“本体”以外的所谓思想内容,会被认为是一种扼杀舞蹈艺术规律的极“左”思想的残余。起码也是不谙舞蹈美的真谛、艺术层次不高的表现。从当时会议的情形和后来发表的文章看,这是舞蹈编导们一种普遍的共识。有许多编导曾经为这种“回归”而大声欢呼、甚至流下眼泪。也有不少编导和理论家,以斥责舞蹈作品负载“人物思想和故事情节”作为一种态度,用来表示自己决不落后于时代发展的 “现代意识”。在接下来一段时间里,舞蹈界还曾经力求为此建构起理论的根基。以至于为了这种“现代意识”的确立,上溯到古希腊的人体美学和“黄金定律”;穷极了中国先秦时代的《诗经》、《乐论》一类圣贤典籍。在所谓“人体美是一切美中的最美”或者“舞蹈艺术是所有艺术中最抒情的艺术”这些看似振奋、又多少有些似是而非的论据支持下,许多舞蹈编导开始公开地对身边的现实生活表示轻蔑。他们回过头来,向着一个想象中的“本体世界”无限度地开掘下去,一时竟成为风尚潮流。随后,舞蹈界就有了不少“无情节、无人物、无始无终的舞段”式的舞蹈作品(假如还能称之为作品)以及文理费解、艰涩拗口的作品名称。当然,观众很快就会看到,舞蹈编导在这个“本体世界”里发掘到的,并不是一个“无限的时间与空间”所应该具有的宽广内涵;而是一次又一次在舞台上重复地“发现”了自己。于是,又一种理念随之生发出来,就是所谓“张扬个性”。如果编导反复在自己的形体上做文章,又需要为这种做法找到一种解释,没有比“张扬个性”更具合理性和号召力了。而实际上,文艺创作中的“艺术个性”,与实际生活中个人的情感好恶、脾气秉性原本不是一回事。艺术家在创作中呈现的与众不同的个性,来自于他超乎常人的深刻洞察能力以及对社会历史本质真实的独特表现能力。艺术的“个性化”并不是任意的“个人化”。这在一般文艺理论中,原不是什么复杂的概念认识,但在舞蹈界却似乎很容易混为一谈。舞蹈创作中的所谓“艺术个性”,常常会变成专为了与众不同而刻意制造出来的生僻、甚至乖张的心理与形态表达。除了令舞蹈作品更加费解和远离现实之外,其中也透出了编导在创作心态上的造作和自恋。更何况,同在一个时代的大环境里生活,舞蹈编导的“个性”也并未如自己想象的那么与众不同。看看舞台上那些“深沉的眼神”、“茫然的奔跑”和“痛苦的抽搐”竟如此相似,又何尝不是另一种意义上的重复和雷同?

舞蹈《送军鞋》

从“回归本体”到“张扬个性”,舞蹈编导在自己与现实环境之间编织起了一道理念上的藩篱。无论如何,这样的创作思潮对包括军事题材在内的所有过去意义上的舞蹈“题材内容”提出了尖锐挑战。是对过去几十年来业已形成的创作规律和创作方法的观念性颠覆。而这一时期的中国社会,正处在改革开放的宏大历史背景下。文化艺术领域积极解放思想、倡导艺术规律、尊重创作个性的整体环境氛围,是“回归本体”的舞蹈观念,背后深层的社会思潮背景。这种观念所表达的对舞蹈艺术规律的尊重、以及对过去一个历史时期艺术创作公式化、概念化、僵硬的宣传化的批判,令其占有了“话语权”的优势。这势必会引起整个舞蹈编导群体,对“题材内容”的意义进行重新思考和选择。在这种大的创作氛围中,如果有谁还继续用写实的方式,“再现”某种生活场景和人物形象,会被公认为是一种陈旧和幼稚;如果有人因为确实看不懂,对那种“无情节、无人物、无始无终的舞段”提出内容上的疑问时,会因为不通“高深”不入“时尚”,而最终陷入自卑。

历史的发展,带来了整个时代审美观念和思维方式的改变。社会人群越发开放的视野和心智,不仅不再对某一种特定的题材内容和人物形象特别青睐,而且,难以为简单再现于舞台的生活事件和人物形象所打动。因此,不论是哪一种类型、哪种风格流派的舞蹈编导,在新时期里都需为自己重新确立“题材”的核心与外延;找到能够与时代相通的思维与情感方式。军事题材舞蹈创作同样如此。也许它所面对的是一个纷繁的时代大舞台。在这个舞台上,审美观念意识的多样发展,让军事题材本身已经不再占有特别的优势。舞蹈编导不能再寄希望于像过去时代那样,在题材的“分量”与审美情感上覆盖和压倒别人;而应该突出强调自己的与众不同之处。可以断言,在当代中国舞台上,军事题材舞蹈继续下去的生命力,只能来自于“题材”本身的与众不同。

从20世纪90年代直到现在的十几年里,军队文艺团体的舞蹈艺术虽然保持了它强大的实力和影响,但这种影响更加侧重为编导和演员强大的阵容,以及对整个中国文艺舞台活动的广泛参与。在军事题材本身的创作方面,客观地说,舞蹈编导仍然处在一种转折和抉择过程中。来自于舞蹈创作自身的发展变化,以及舞台上多样化风格和审美的需求,让军事题材舞蹈必须找到新的艺术途径。不能重回“再现”与“写实”的窠臼,促使舞蹈编导必须重新建立作品的内容结构方式与形象细节的刻画方法。这其中两个最突出的特征,表现为当代军事题材舞蹈作品整体结构的形式化与个体人物的抽象化。

所谓作品内容结构的形式化,是指舞蹈创作将某种具体的生活场景、事件过程,提炼成为一种音乐与舞蹈的“形式过程”。通过乐章的进行,以及舞台动作形式的空间变化,象征性地表现出题材内容本来蕴涵的生活环境特征、事件过程和情感逻辑。一个时期,舞蹈界流行的所谓“交响编舞法”,大约就是指这种结构意义上的舞蹈创作方法。90年代中,一部表现红军题材的舞蹈《天边的红云》,应是这类形式化创作方法的代表作品。另一部表现部队训练的男子集体舞蹈《走、跑、跳》,更是将练兵场的训练环境和训练过程,高度浓缩为三个人体动作要素以及舞台队形调度的递进关系。成功地将写实的生活内容,提炼为舞台动作形式的演进过程。可谓这类舞蹈的典范之作。至今,以此为方法的军事题材舞蹈创作时有所见,尤其在集体舞、群舞创作中最为显著。这种方法,力求避免的正是对具体生活环境的写实化表现。实际上是将“回归本体”的创作意识,放大到了整个作品的结构之中。

其次,是个体人物的抽象化。在当下的军事题材舞蹈中,个体人物的身份特征已经越来越抽象。与二三十年前相比,人们已经很少在舞蹈中看到如当初的 “老班长”、“新战士”、“部队的军医”、“拥军的老大娘”一类的具体人物。不论在独舞、双人舞还是集体舞中,军人的形象越来越符号化、类型化、象征化。许多舞蹈里的军人,除了身上军服和手上武器或者一点“迷彩”的化妆作为标志以外,基本上是一个“抽象”的人体,并没有具体的人物身份。之所以如此,也是为了不令舞蹈创作陷入具体人物和事件的叙述过程。这样的“军人”形象,确实最大限度地发挥了舞蹈“本体”的动作表现,甚至发掘出许多具有战争行为特征的新颖的动作技巧。但是,个体人物形象的抽象化与类型化,从另一个角度也造就了一样装束、一样姿态、一样动作技巧的“千人一面”的军人形象。其实,也是对军事题材本身的深刻程度的一种削弱。应该看到,文艺创作在任何时代、任何社会环境背景下,对题材内容的深入开掘和深刻表现都不是轻而易举的。假如舞蹈中的军人形象,男兵大都变成一片“拳脚”和“阵势”;女兵则总是在镜子前摆出各种姿态,心中思量着“军装”如何比“时装”更潇洒、更漂亮,那么我们关于舞蹈创作中的“军事题材”内容,能说的也就确实不多了。显然,在今天的舞蹈创作中,军事题材不论是内容的系统性还是人物的典型性,都需有当代意义的新拓展。而军队舞蹈艺术的繁荣和发展,终究靠的是“军事题材”这一根本。这不仅是有别于其他风格流派舞蹈的“军旅”特色所在,而且是军队文艺团体舞蹈创作和表演活动何以会独立存在的理由。在这一点上,编导演员的阵容再强大、获奖节目的数量再多也不能替代。而这种拓展,有赖于军队舞蹈艺术家们对自己所在时代的社会本质真实,以及新时期军旅生活和军人形象的历史性变化,有同步发展的深刻理解和认识。

作品结构的形式化与作品人物的抽象化,是军事题材舞蹈在“回归本体”的创作思潮下,所作出的应对与抉择。与此同时,由于编导个人不同的艺术履历与创作渊源,军事题材舞蹈于前两种方法之外,又另辟一条“风格化”的途径。这种创作方式,是把军事题材的人物内容,装载到某种民族民间的风格性舞蹈形式中。虽然这种创作方法在过去军队文艺舞台上也一向存在,但是,当代舞台上民族民间舞蹈创作的飞跃式发展;尤其是对所谓“原生态”的艺术元素的重新发现,让军事题材舞蹈从中获得了一条相对宽阔的创作途径。而且,正因为曾经有过的艺术渊源,在民族民间的风格性舞蹈形式中,军事题材也更容易找到属于自己的生动形象依据和熟悉的情感表达方式。

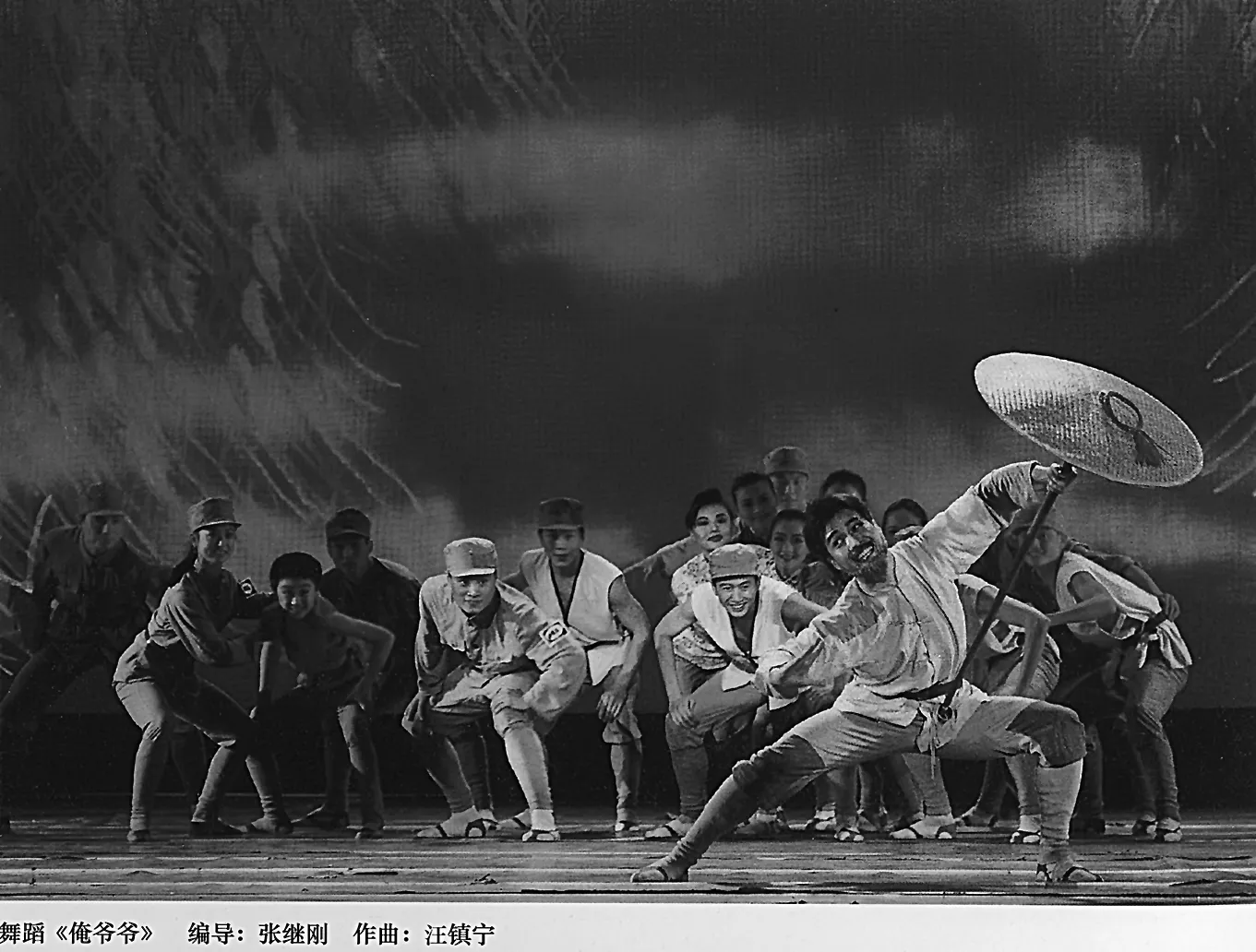

早在上世纪90年代中后期,几乎与“回归本体”的创作思潮同时崛起的,是一股民族民间歌舞艺术“再发现”与“再创造”的舞台潮流。当时的《黄河儿女情》、《黄河一方土》;后来的《月牙五更》、《土里巴人》、《献给俺爹娘》;直至现在的《云南映象》,形成了一条粗壮的脉络。其中丰富多彩的人情世故、喜闻乐见的歌舞形式,富含着多种人物情态和生活细节的表达样式。军队舞蹈编导中的有识者,自然不会放过这样的素材手段。战友歌舞团1988年创作的大型歌舞《风从太行来》,即是将“抗战”题材融会到了山西民间歌舞艺术中。其中“山花”一段的“送郎参军”的人物形象,凭借山西秧歌有血有肉地出现在人们眼前,在当时即让人耳目一新。那以后,军队文艺舞台上连续出现如《送军鞋》、《俺爷爷》、《哈达献给解放军》等具有特定民族民间舞蹈特征的军事题材作品。风格虽然不同,而创作的方法却有一脉相通之处。“风格化”的军事题材舞蹈,因为民族民间舞蹈风格和情感特色所致,更富于抒情性和观赏性,易于消解题材内容生硬的概念意味。但是,如同本文在前面提出的那样,一定的舞蹈形式风格即带有一定的历史、民族或地域审美情感特征。唯此,军事题材内容受到既定风格的制约,创作上有明显的局限性。尤其对当代军营生活和军人形象的表现,特定民族民间的风格性舞蹈,常常力有不逮。

当然,上述三种创作方式于实际当中并非界限分明。许多情况下,其实是相互结合,甚至可以相得益彰。比如《哈达献给解放军》于风格性的藏族舞蹈中,又使用“旋律化”的舞台形式调度,用以摆脱实景描绘的写实方法。此类交融的手段,程度不同地见于大量作品的创作中。

客观而言,在当代中国文艺舞台上,军队文艺团体舞蹈创作和表演的成就之高、影响之大,也许是超越以往的。但是,军事题材舞蹈创作所面临的历史性转折与抉择,也是前所未有且并未完成的。除了舞蹈本身创作思潮的发展,以及整个时代审美观念变化所带来的挑战之外,当代军人全新的精神世界与人格形象,以及军队“跨越式”发展所带来的全新的军旅环境,更让“军事题材”的内涵与外延,必须具有符合时代发展的新的拓展。这种“题材”的拓展与抉择,势必引起创作规律与创作方法的历史性变革。这不仅是军事题材舞蹈创作所面对的,而且,是整个军队文艺创作面对的共同课题。也许在浩繁的艺术发展的历史长河中,特定的题材内容本来就属于特定的历史时代。一个更大时间跨度的历史变迁,必然会引起不同类型艺术题材内容的此长彼消。然而,只要我们这支军队依然需要有自己强大的文化建构;只要军队的文艺事业依然在向前发展,关于“军事题材”创作的探究与讨论就始终不会停止。有一句话曾经是我们耳熟能详的:

“没有文化的军队是愚蠢的军队,而愚蠢的军队是不能战胜敌人的。”