危机面前,领导干部要有担当

陈统奎

人民想什么?人民满意什么?人民不满意什么?现在的民情、民声、民意、民怨、民诉等等这些问题。如果第一信号的脉搏号不准,能开出对症的药方吗?

法治有度,宽严相济

《南风窗》:处理群体性事件,领导者需要怎样“担当”?

桂维民:在危机面前的担当,首先,需要政治勇气,要对这个事件做好最坏的打算,要把个人的名利、地位,最简单来说就是把“帽子”放在地上,才可能以一种平和的心态去应对它。其次,就是站位,是站在人民群众的根本利益点上,还是迎合少数人的一些不正确的主张?如果仅仅是为了把这个事情摆平,也许这个事情处理完了,但是埋下了新的更大的隐患。

在实际处理危机事件的时候,很多人往往都愿意对上负责,因为上边是管他帽子的,底下不管他的帽子,能躲就躲,能退则退,实在躲不过去了,硬着头皮顶住。有的时候往往是看上面的眼色行事,这是处理很多事情不成功的重要因素,上面往往对一线所发生的具体情况不了解,听一面之词,做出误判,顺着误判去处置,事情就会处理不好。这种担当,说高一点,就是党性原则。突发事件处理得好就是党性把握得好,党性与民意是统一的,对老百姓的意愿把握得好,就是党性原则的体现。

《南风窗》:群体性事件处置“了案”不“了事”的危害非常大。

桂维民:我到人大工作以后,人大接触的信访个案60%都是涉法涉诉的,往往“案了事未了”,这反映了两个层面的问题,第一也许有司法不公,有人情办案,造成了败诉方上访,寻找“包青天”;第二个和我们的理念有关,就是要讨一个说法,往往是合情不合法,合理不合法,却还想在法外求情,再讨一个说法,这跟现在人们没有把司法判决作为最终裁决的观念有关,人们想求助一种人治,求哪个大领导说句话,好法外开恩。《南风窗》:处置群体性事件的基本原则是否可以概括为“宽严并济”?

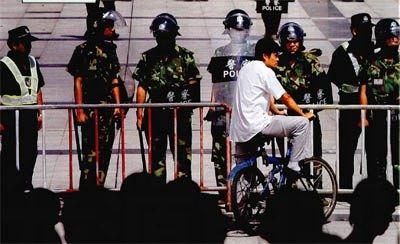

桂维民:需要再加4个字——法治有度,在法治的轨道上来处理。群体性事件多数还是属于人民内部矛盾,只是在处理的过程当中有可能处置不好,导致群体性事件升级,变成了公共危机,冲击核心价值观和社会的基本制度,这就伤筋动骨,伤害比较深了。处理这类问题要“依法、有序、有力、有效”,在这个前提下讲“宽严并济”,这是我的态度。

有两个理论:一个是社会“安全阀”理论,当前“经济体制深刻变革,社会结构深刻变动,利益格局深刻调整,思想观念深刻变化”,这“四个深刻”反映了转型期中国的突出特点,这就需要有一个调解社会矛盾,释放社会压力,缓解社会冲突的平台,让大家有序地、理性地来释放一种压力,释放一种不满。现在有一个很好的窗口就是网络,通过网络问政、网络舆情把情绪释放了,把压力缓释了。但这还不够,要拓宽有序表达的渠道。

另一个是社会燃烧理论,是中科院的牛文元借用物理学的燃烧理论解释社会现象的一种观点。“燃烧物质”是人与人之间、人与自然之问、人与环境之间的各种矛盾的累积,“助燃剂”是社会心理和舆情民意,点火温度就是突发事件。

这两个理论告诉我们什么呢?第一,列于各种社会“安全阀”应该采取一种比较平和、理性、包容的姿态;第二,对于可能引发社会燃烧的“燃点”必须采取严厉措施,不使“燃点”变成一种社会的燃烧。这就是“宽严相济”。

倾听:“第一信号”

《南风窗》:处理群体性事件时,为何必须把民众的呼声视为“第一信号”?

桂维民:人民想什么?人民满意什么?人民不满意什么?现在的民情、民声、民意、民怨、民诉等等这些问题,如果第一信号的脉搏号不准,能开出对症的药方吗?封建官吏都说“一枝一叶总关情”,更何况我们共产党的官员,更应该听民声,听民怨,在怨声、骂声当中就能听出民意了。

实际上,很多的突发事件就是因为对民情不了解、处置不力,云南“孟连事件”之所以发生,就是因为当地的官员说话没有人听,干事没有人跟,群众对一些领导干部明显不满,如果对群众反映强烈的问题早去解决的话,不至于导致民怨。所以群众的呼声是“第一信号”,这是你当良医开处方的一个基本常识。民声里面总是会有噪音的,对于少数人的噪音其实你只要处理好,这些噪音自然就消失了,不要被噪音、骂声干扰基本的判断。在号脉的过程当中,总会有一点肝火旺的脉象,但这不是主要原因,而是其他的原因引起的,把病治好了,肝火自然而然就会消失了。

《南风窗》:县委书记一般是群体性事件的直接处置者,您愿意给他们哪些建议?

桂维民:实事求是地讲,转型期的县委书记很难当,中国的政治架构,从秦以来郡县制已经形成这么多年,自古以来都是“郡县治、天下安”。他们的工作用日理万机来形容绝不过分,处在发展的热点、矛盾的焦点,也是一些突发事件的一个聚点。作为县委书记总是希望集中精力来做一些加快发展、改善民生等方面的事情,但是往往一些突发事件会干扰他正常的关注点,所以,他第一反应往往就是不容易冷静对待,甚至产生惧怕和回避的心理,不愿意直面矛盾,用陕西话说感到“颇烦”得很,不能理性对待。

我的建议是,首先,要理性、冷静地对待,从诉求当中寻找解决这个问题的对策,进而弄清引起这个事件的深层原因。第二,要怀有一种热忱,满腔热情地对待群众,换位思考,体谅群众,这些人不是到了非常困难的境地,是不会找上门来采取一些比较过激的行为和语言的。对于县委书记来说,也许有些是一个芝麻点小事,对他们而言则是天大的事情。俗话说,“屁股决定脑袋”,坐在哪一边,想事办事就向着哪一边。立场变了,态度就变了,一旦有了事,就不会觉得“颇烦”了,就像对待自己的父母兄弟一样,设身处地帮他们解民忧,排民难。第三,要快刀斩乱麻,有的事情很简单,县上领导一出面,拍一个板,问题就解决了;有些事情不是当下就能解决的但也要快,也不要拖,拖容易把“小事拖大、大事拖炸”。

《南风窗》:在协调劳资关系时,社会往往认为政府偏袒资方,为什么?

桂维民:劳资双方发生矛盾、职工和资方都把自己作为弱势群体,希望借助于政府,政府很难端平这碗水,“手心手背”政府都要考虑到,不能有偏祖。市场经济下往往资本处于强势,职工相对于资方是弱势的“打工仔”,工人的利益肯定要保护,但是有时工人们往往感觉不到,政府就好比“老公公背媳妇”,出力不讨好嘛——这是我们现在的处理方式。

现在需要的是第三方。公民社会的兴起是不争的事实。非政府组织就是第三方,人们宁愿相信非政府组织,因为它跟政府没有直接的关系,和利益相关方也没有直接的利益。在处理一些突发事件中,特别是涉及利益攸关方的时候,有第三方介入,矛盾的双方都不会抵触,觉得它们更加客观、更加公正、更加可信。社会转型中需要第三方的力量来介入处理一些突发性事件,包括工会组织。妇联组织、律师协会,商会组织、权威媒体等。遇到重大经济纠纷,政府可以启动一个临时委员会,邀请工会代表、媒体代表、律师代表、商会组织等参与。他们可以站在比较客观的立场,可信度更高,这样既可以减少政府的很多压力,也可以减少利箍攸关方的擔忧。

培育“公民文化”

《南风窗》:您还提出“公民的有序政治参与”是一剂对症下药的方子?

桂维民:其实就是培育公民文化。

我们现在有没有公民意识?公民意识指公民个人对自己在国家中地位、作用的自我认识,它是责任与权利的统一,是法治与公德的统一,是时代精神与传统文化的融合,它强调的是责任、公德、民主等现代意识。而公民文化是建立在公民意识基础上所有公民平等、自由参与政治的氛围,这恰恰是我们当下比较欠缺的。

在我看来,公民文化应该包含这样一些价值观,民主、法治、理性、有序,我把民主往前放,是因为我们现在的民主还不够,就是公民有序参与的广泛性和深度还很不够。因为大家喜欢听上面的,喜欢按红头文件来办事。恰恰相反,我们应该调动公民有序政治参与的热情,提高人民当家作主的自觉性。民主体现了公民的权利、责任和义务。少数服从多数,这是民主一个基本的原则,也许少数人掌握了真理,但当多数人不理解、不赞成的时候,少数要服从多数,另一方面,多数人要允许和容忍少数人表达,这就是一个良性互动。

作为一个管理者阶层,要树立公民社会理念,培育公民文化。比如,人大和老百姓的权益息息相关。我们每出台一部新的地方性法规,都要通过报纸、网络等媒体先征求意见,对群众关注度高的,比如《物业管理条例》,还要要立法听证会。一部新法规的产生、要与专家、利益攸关方和社会民众互动,广泛听取社会各界的意见,不使立法变成少部分人的权力。