小麦收获指数与主要农艺性状的相关性研究

薛香,吴玉娥,郭文婵

(1.河南科技学院,河南新乡453003;2.新乡市农业技术推广站,河南新乡,453003)

小麦收获指数(HI)是指小麦经济产量与生物学产量的比值,也称经济系数.众多研究表明,近年来世界水稻、小麦、大麦等主要作物产量的增长主要得益于收获指数的改良,而生物学产量则很少变化[1].HI已由地方品种的30%左右提高到现在的45%左右[2],西欧和北欧一些国家推广的小麦品种中,有的HI已达50%以上[3].目前大多数学者认为进一步提高小麦产量的途径应是收获指数与生物学产量的协调提高[3].研究表明,虽然小麦收获指数受环境影响很大,但仍可找到收获指数高,且受环境影响相对较小的基因型[7],然而关于改良哪些农艺性状才能提高小麦收获指数方面的研究还较少.因此在小麦育种的过程中,对收获指数与单株产量和其他农艺性状之间的相关性以及它们的遗传力情况分析就显得尤为重要.本文旨在探讨小麦收获指数与单株产量和其他农艺性状的相关性及遗传力情况,寻找与收获指数相关性高同时遗传力也高的农艺性状,为高产遗传育种提供理论据.

1 材料与方法

1.1 试验材料

以周麦 11﹑偃师 4110﹑4HN1133﹑农大 189 为母本(记作 P1),矮早 781﹑矮抗 58﹑郑 9023﹑豫 34 为父本(记作P2),配制成16个杂交组合,连同8个亲本共24个试验材料.

1.2 试验方法

试验于2007年10月至2008年6月在河南科技学院试验农场内进行,随机区组设计,3次重复,小区的行长为2 m,行距为0.24 m,株距为0.10 m,田间管理与一般大田相同.成熟后在每个小区的亲本和杂交组合中随机选定10株小麦,进行室内考种,调查单株重、株高、穗下节长、穗长、结实小穗数、穗粒数、穗粒重、收获指数、千粒重、单株产量等农艺性状,计算各小区收获指数平均值.根据莫惠栋[4]、林德光[5,6]的统计原理与方法,利用SAS9.0进行数据分析出收获指数、单株产量和各主要农艺性状的相关性以及遗传相关性,并参考刘来福等人[7]的方法计算遗传力.

2 结果分析

2.1 小麦主要性状的平均值和变异系数

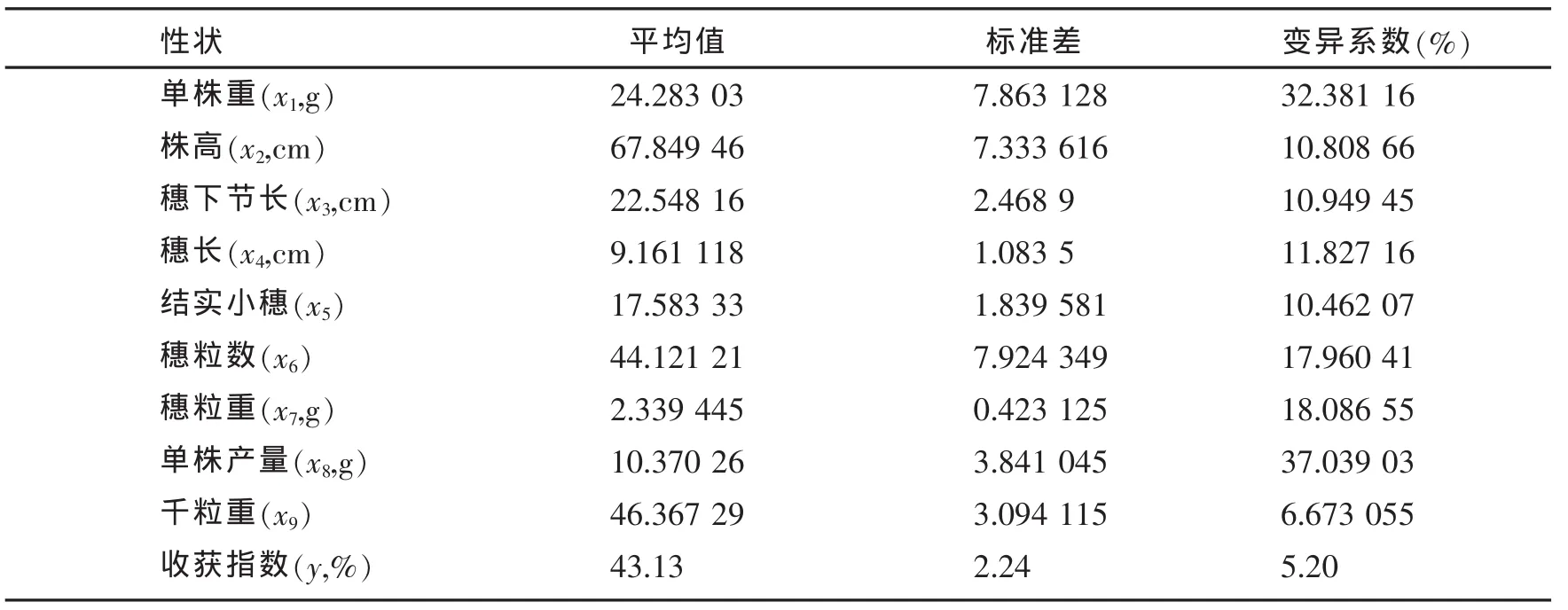

小麦主要性状的平均值和变异系数见表1.从表1可以看出,小麦单株重、单株产量、穗粒数和穗粒重的变异系数最大,表明试验材料在这些性状上存在着较为丰富的变异类型,具有丰富的遗传潜力;株高、穗下节长、穗长和结实小穗变异系数居中,表明这些性状在供试材料间的变异和遗传潜力低于上述性状;千粒重和收获指数的变异系数最小,表明它们的遗传潜力较小,遗传改良的难度较大.

表1 小麦主要农艺性状

2.2 以收获指数为依变数的回归方程

根据考种结果,按照逐步回归的方法选出显著自变量的回归分析结果得到回归方程:

剔除了与收获指数无显著回归关系的自变量株高、穗下节长、结实小穗、穗粒数和单株产量,该方程的复相关系数为0.896(F=1 005.855**),表明收获指数在表型上与单株重、穗长、穗粒重和千粒重存在极显著相关,且与单株重和穗长存在负相关,与穗粒重和千粒重存在正相关,由决定系数R2=80.3%可知收获指数的变异80.3%来源于这4个性状的变异,与此可以判断该方程是可靠的.

2.3 收获指数与主要农艺性状的相关性

了解性状间的遗传相关,对于选育种中性状的同步改良和通过一个性状对另一个性状间接选择具有重要的实际意义.表2为小麦收获指数与主要农艺性状间的遗传相关系数估计值.由表2可知,在研究的8个性状中,与收获指数遗传都呈显著正相关的性状有单株产量、穗粒重、穗粒数、结实小穗,说明早代单株选择时除可以选大穗、大粒的单株外,着重提高结实小穗数,减少不孕小穗数,对提高收获指数和发挥群体效应从而提高产量更有利.株高和穗长是与产量有关的重要性状,株高、穗长、千粒重、穗下节长与收获指数(HI)呈不显著的遗传相关,从遗传角度来看通过改良穗下节长、株高、穗长增加收获指数存在一定难度.

表2 收获指数与主要农艺性状间的遗传相关系数估计值

2.4 主要农艺性状的遗传力分析

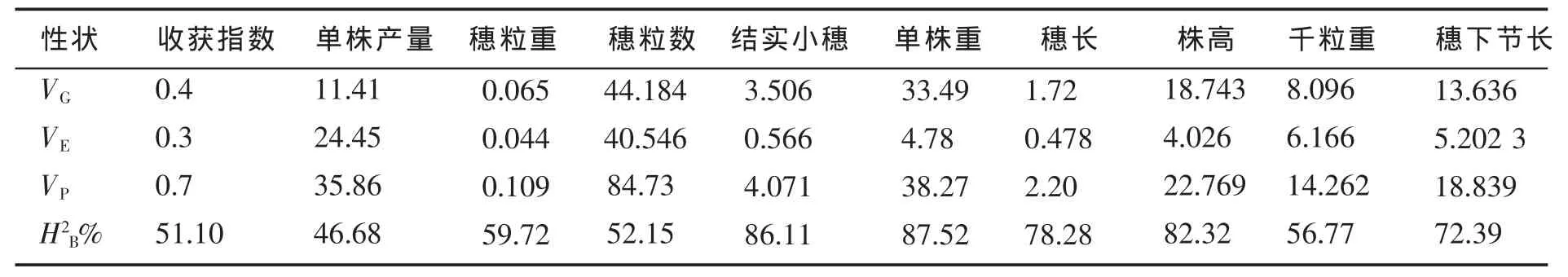

主要农艺性状的遗传力分析结果(见表3)表明,单株重的广义遗传力最高为87.52%,其次是结实小穗、株高、穗长、穗粒重、千粒重、收获指数、单株产量,收获指数的广义遗传力较低为51.10%,这与宋荷仙等的研究结果不一致[8],由表2和表3可知,收获指数与穗粒数和穗粒重呈显著遗传正相关,因此品种选育时,在早代通过选择多粒大粒类型间接改良收获指数是有效的.但这仅是从广义遗传力的角度来看,没有排除显性效应和上位性效应的影响,一些性状可能会受非加性效应影响,是否受非加性效应的影响还有待进一步研究.

表3 主要农艺性状的遗传力分析

3 讨论

优良品种较高的收获指数是建立在较大的生物学产量基础上的,如果一个材料虽然收获指数高,但生物学产量低是不可能实现高产的,研究小麦收获指数与主要农艺性状的相关性,对选育高收获指数高产品种有重要意义.本研究中,收获指数与每穗粒数、单株产量、穗粒重的遗传相关达显著或极显著正相关,这与高产育种实践是相一致的,但是与株高、主穗长、千粒重、穗下节长的遗传相关未达显著水平,同时由于收获指数的广义遗传力较低,不易直接选择,但是高生物产量与高收获指数有效结合是可能的.说明在品种选育上,通过增加穗粒数、穗粒重进而提高产量的方向是可行的,而通过单纯选择高秆、穗长、改良穗下节长增加收获指数也存在一定难度.至于收获指数是否受非加性效应的影响还有待进一步研究.

[1]潘晓华,邓强辉.作物收获指数的研究进展[J].江西农业大学学报,2007,29(1):1-5.

[2]许为刚,胡琳.小麦收获指数的改良[J].国外农学-麦类作物,1994,(6):51-53.

[3]杨兆生,许红霞,梁文科.小麦超高产紧凑型新品种的选育[J].国外农学-麦类作物,1996,(2):17-18.

[4]莫惠栋.农业试验统计[M].上海:上海科技出版社,1992:535-538.

[5]任红松,吕新等.通径分析的 SAS 实现方法[J].计算机与农业,2003,(4):17-19.

[6]林德光.通径分析法在腰果播种的应用[J].热带作物学报,2001,22(3):3-9.

[7]刘来福,毛盛贤,黄远樟.作物数量遗传[M].北京:农业出版社,1984:110-125.

[8]宋荷仙.收获指数在小麦高产育种中的应用[J].江苏农业科学,1989,增刊(1):10-13.