智能配用电网IPv6过渡技术与策略

苗 新

(中国电力科学研究院,北京市,100192)

0 引言

2009年5月21—22日,在北京举行的“2009特高压输电技术国际会议(UHV2009)”[1-4]上,国家电网公司首次提出了建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础,按照“安全可靠、清洁高效、自愈可调”的要求,以发电、线路、变电、配电、用电服务和调度为6个应用环节,利用先进的通信、信息和控制技术,构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的自主创新、国际领先的统一坚强智能电网的战略发展目标。

智能配用电网需要数据通信系统作为支撑来完成其重要职责[1-4],例如,智能配电网的经济运行、智能预警、辅助决策、安全控制、设备管理、电能质量、大规模储能、电动汽车变电站等,智能用电的售电市场运营、需求侧管理、销售电价执行、供电质量保证、电能计量管理、供电服务等,都需要实时数据信息的传递。而智能配用电网的数据信息越来越多地采用互联网协议(internet protocol,IP)和以太网技术,智能配用电网内的设备将越来越多地带有IP地址。

IPv6(Internet Protocol Version 6)的全称是“互联网协议第6版”[5-11],也被称为下一代互联网协议,彻底解决了IPv4地址不足的难题,并且在地址容量、安全性、网络管理、移动性以及服务质量等方面有明显的改进。此外,更在安全性、易管理性、扩展性、灵活性等方面较之IPv4协议有着绝对的优势。

因此,智能配用电网向IPv6过渡将是大势所趋。所以,研究智能配用电网向IPv6过渡的技术和策略非常必要。

1 IPv6与IPv4

1981年9月,IPv4协议标准发布(RFC 791 Internet Protocol),该协议历经20多年的实践与考验,已逐渐暴露出其设计的先天不足以及诸多局限,32位的IP地址空间面对迅猛发展的互联网显得捉襟见肘,地址将很快耗尽。另外,开放的IP网络在网络安全与QoS方面显得势单力薄,面对洪水猛兽般的网络病毒束手无策,视频、音频的流媒体在互联网上传输经常出现马赛克和声音的断断续续。

1994年12月,一篇关于下一代IP网络的方向(RFC 1719,A Direction for IPng)的文章发表,文章提到了关于设计和选择下一代IP网络的一些考虑。1995年12月,关于下一代IP网络协议IPv6特性的规范(RFC 1883,Internet Protocol v6 Specification)拟定,标志着对下一代互联网协议的规范IPv6协议正式出台。该规范参照了互联网官方协议标准(RFC 1720,Internet Official Protocol Standards),充分讨论了新IP协议v6的各种规范。1998年12月,该规范被更新,修订了RFC1883中请求评议的一些问题,更新版为RFC 2460,其替代了RFC 1883。

IPv6提供的地址长度为128 bits,IPv6并非是单一协议[5-11],它包括多个不同的新协议配合功能应用,例如,ICMPv6、Pingv6、IPv6 DNS lookup、PIM6 组播路由、MLDv2 组播路由、DHCPv6、OSPFv3、RIPv6(RIPng)、SNMP MIB、IPv6 Filter和防火墙IPv6处理等。

1.2 IPv6过渡技术

1.2.1 双栈技术

“双栈”是指单个节点同时支持IPv4和IPv6协议栈[5-13],这样的节点既可以基于IPv4协议直接与IPv4节点通信,也可以基于IPv6协议直接与IPv6节点通信,因此,它可以作为IPv4网络和IPv6网络之间的衔接点。很明显,无论是隧道技术中隧道的封装和解封装设备,还是互通技术中的NAT协议转换器设备(Network AddressTranslation-ProtocolTranslator,NAT-PT)或者应用层网关设备(Application Level Gateway,ALG),本身都必须是双栈设备,因此双栈技术是各种过渡技术的基础。

由于双栈设备需要同时运行IPv4和IPv6两个协议栈,因此,需要同时保存2套命令集,同时计算、维护与存储2套表项,对网关设备而言,还需要对2个协议栈进行报文转换和重封装;所以运行双栈的设备明显要比只运行1个协议栈的设备负担更重,对设备的性能要求更高,维护和优化的工作也复杂。

双栈技术除了用在IPv4和IPv6间的网关设备上以外,还可以用来组建小型的IPv4和IPv6混合型网络。在这种网络中,所有的网络节点都是双栈主机,都可以直接访问IPv4或者IPv6网络中的资源,这样的双栈网络不存在互通问题,有一定的方便性。但是,它需要为网络中的每个IPv6节点同时分配1个IPv4地址,不但仍然受制于IPv4地址资源不足的问题,而且对每个节点的性能要求都比较高,势必会增加用户建网和维护的成本,因而仅适合于IPv4向IPv6过渡的初期或者后期,在IPv6或者IPv4的小型孤岛上组建这种网络。

1.2.2 隧道技术

隧道技术用来将不直接相连的IPv6或者IPv4孤岛互相连接起来[5-13],这种连接可能有2种情况:一种是隧道的两端是IPv6孤岛,需要穿越IPv4海洋进行连接,另一种是隧道的两端是IPv4孤岛,需要穿越IPv6海洋进行连接。无论哪种情况,都需要在隧道的入口对报文进行重新封装,然后把封装过的报文通过中间网络转发到隧道出口,在隧道的出口对报文进行解封装后,再将恢复后的报文转发到目的地。

在实际使用中,常见的隧道技术有GRE隧道、IPv6 over IPv4手工配置隧道、6PE/6VPE隧道、IPv6 to IPv4隧道、ISATAP隧道等几种。

(1)GRE隧道。通用路由封装协议(Generic Routing Encapsulation,GRE)是一种常用的隧道封装协议。使用GRE封装IPv6报文时,整个IPv6数据报文都在隧道的入口路由器上作为GRE的载荷被封装起来,待传递到隧道的出口路由器上,再解除GRE封装,将恢复后的IPv6报文在IPv6网络中继续转发。在整个转发过程中,GRE隧道对IPv6网络来说相当于一条物理链路,中间转发GRE报文的路由器对IPv6报文和IPv6网络的存在一无所知,因此,GRE隧道仅要求隧道的入口和出口路由器是双栈路由器,可以较好地支持GRE技术即可。

GRE隧道技术成熟,对除了入口和出口路由器以外的其他设备没有双栈要求,且GRE协议本身安全性较好;在未来“IPv4孤岛,IPv6海洋”时期,GRE隧道仍可以用来封装连接分离的IPv4网络,技术寿命也很长。但是,由于GRE仅能提供点对点连接,因此,它的使用范围较为狭窄。

(2)IPv6 over IPv4手工配置隧道。手工配置隧道直接使用IPv4封装IPv6报文。隧道入口的路由器从IPv6侧收到1个IPv6报文后,根据IPv6报文的目的地址查找IPv6转发表,如果该报文下一跳地址为隧道逻辑接口,则将该报文根据隧道配置的源和目的IPv4地址,将IPv6的报文封装到IPv4的报文中。封装后的IPv4报文的源地址和目的地址分别是隧道入口和出口的IPv4地址,并用IPv4报头的“协议”字段标识其负载为IPv6报文。报文通过IPv4网络转发到隧道的出口路由器,在此再将IPv6分组取出转发给目的IPv6节点。

手工隧道技术原理简单,技术成熟稳定。但是,由于是纯手工配置,大量使用时维护量较大,可扩展性不好。

(3)6PE/6VPE隧道。6PE是基于MPLS的隧道技术,其核心思想是借助成熟的BGP MPLS VPN技术平台实现在启用MPLS的IPv4骨干网上传输IPv6数据报文,为IPv6网络孤岛提供互联能力。6PE隧道技术的VPN路由发布和报文转发原理与常见的IPv4骨干网上的MPLS L3 VPN类似。

6PE路由器与同处于IPv6网络内的CE路由器之间通过IPv6 IGP路由协议交换路由信息。6PE路由器为IPv6路由加上私网标签(由MP-IBGP协议随机自动生成,被传递到对端6PE并保留到转发表中),并将此路由的“Next-hop”属性更改为映射后的自身Loopback地址(为与CE的路由保持相同的地址族,6PE的IPv4 Loopback地址被映射成IPv6地址,地址形式为“::FFFF:IPv4-Address”),然后加上MPLS外层标签通过MPLS LSP隧道发布给对端6PE设备,对端6PE接收并保留私网标签,然后将路由的下一跳属性改变为映射后的自身Loopback地址,再以IPv6普通路由的形式发布给自己一侧的IPv6 CE设备,2个IPv6网络的路由通过这种方式就完成了交互。

IPv6报文转发时,CE设备根据报文的目的地址发送给6PE设备,6PE设备在IPv6路由表中进行查找,得到该数据报文对应IPv6路由的下一跳地址(即对端6PE的Loopback地址)和私网标签,在IPv6报文外先封装私网标签,再根据MPLS LSP标签转发表中与其下一跳对应的标签封装外层标签,然后将MPLS报文通过LSP上各个P路由器逐跳转发,倒数第二跳P路由器弹出外层标签并继续转发给相应6PE路由器,在6PE路由器上根据内层标签将IPv6数据包转发至目的CE设备。

传统的6PE技术实质上相当于将所有通过6PE连接的IPv6网络都放在1个VPN内,无法进行逻辑隔离,因此只能用于开放的、无保护的IPv6网络互联,如果需要对所连接的IPv6网络做逻辑隔离,即实现IPv6 VPN,就需要进一步借助于6VPE技术。

6VPE技术是MPLS VPN技术对IPv6所作的扩展,可以在IPv4/IPv6 MPLS骨干网上承载任意的IPv6/IPv4的VPN业务。与6PE技术相比,6VPE技术增加了VPN-IPv6地址族和VRF-IPv6的概念,实现了不同VRF-IPv6网络之间的逻辑隔离,提高了IPv6网络的安全性。6VPE的路由传递和报文转发原理与传统IPv4下的MPLS VPN基本一致。

6PE/6VPE技术比较好地解决了孤立的IPv6网络之间多点对多点互联的问题,6VPE还可以进一步提供IPv6网络逻辑隔离和有选择互通的问题。鉴于目前MPLS技术已经普遍应用,且采用6PE/6VPE技术实现IPv6网络互联时只需对PE设备做升级即可,IPv6网络内的设备和节点以及IPv4网内的P设备均无须做任何改动,可见6PE/6VPE技术是一类成本较低、应用方便、适合大规模部署的隧道技术。

前面介绍的几种隧道技术都是直接对IPv6(或IPv4)报文进行封装,封装前后的IPv6地址和隧道两端的IPv4地址均无须作任何特殊映射或转换,但是隧道的建立过程都要通过手工配置指定,下面要介绍的几种隧道技术则不然,它们通过约定的地址映射方式生成隧道的目的地址,实现了隧道建立的自动化。

(4)IPv6 to IPv4自动隧道和IPv6 to IPv4中继。IPv6 to IPv4隧道是为了解决隧道自动配置问题而设计的,虽然它也是使用IPv4报文来重封装IPv6报文,但是隧道的源和目的IPv4地址不需要手工配置,而是嵌在IPv6 to IPv4节点的IPv6地址内部的。

IPv6 to IPv4节点(可能是路由设备,也可能是单个主机)的IPv6地址前缀是统一的2002::/16地址空间。

每个IPv6 to IPv4节点至少使用1个分配给IPv6 to IPv4设备的全球IPv4单播地址,这个地址连接在2002::/16前缀后面,成为2002:IPv4-address::/48的特定节点前缀。

每个IPv6 to IPv4节点前缀后面的16 bits用于它所连接的IPv6网络内的子网划分,即可以划分出216=65536个IPv6子网。

标准(RFC3068)规定,IPv6 to IPv4节点本身必须是IPv6网络的边缘节点(这个IPv6网络里可以只有IPv6 to IPv4节点自己)。由于IPv6 to IPv4节点的IPv6地址是由IPv4地址映射生成的,所以IPv6 to IPv4节点间在IPv4网络内不必以任何形式发布IPv6路由信息,仅使用IPv4全局路由就可以保证彼此间的可达性。

IPv6报文在到达IPv6 to IPv4节点(也就是这个IPv6网络的边界路由器)后,根据报文的IPv6目的地址查找转发表,如果出接口是IPv6 to IPv4自动隧道的Tunnel逻辑接口,且报文的目的地址是IPv6 to IPv4地址或其下一跳是IPv6 to IPv4地址,则从IPv6 to IPv4地址中取出IPv4地址做为目的地址建立IPv6 to IPv4隧道,隧道的源地址就是IPv6 to IPv4节点出端口内嵌的IPv4地址,然后将IPv6报文封装到IPv4报文中通过IPv6 to IPv4隧道转发到对端,在隧道对端IPv4报文被解封装还原为IPv6报文,交给IPv6协议栈处理,根据IPv6路由表转发数据,最终到达目的地。

IPv6 to IPv4技术的优势在于它可以利用现有的合法公网IPv4地址构建新的IPv6网络,而不用新申请IPv6地址段,从而实现IPv4网络到IPv6网络的平滑升级。IPv6 to IPv4不仅能实现从IPv4升级到IPv6的网络的互通,而且由于IPv6 to IPv4节点本身就拥有相对庞大的280地址空间,它又可以成为IPv4 NAT的一种合理的替代方案。由于IPv6 to IPv4具有自动配置、中继能力、平滑升级、NAT替代且成本低廉等优势,在目前IPv4向IPv6过渡的初期阶段,IPv6 to IPv4技术的优势是很明显的。但是,由于IPv6 to IPv4节点仍然要从IPv4公网地址映射自身的IPv6地址,地址空间仍然有限,因此它明显不适用于新建IPv6网络之间的互通互联,而且IPv6 to IPv4隧道仍然是点对点隧道,不适用于多个IPv6网络多点互通的场合。

(5)ISATAP自动隧道。内部隧道自动地址协议(Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol,ISATAP)自动隧道技术主要用于IPv4网络中的双栈主机通过ISATAP隧道访问IPv6网络的场景,但它不仅是一种自动隧道技术,而且同时可以进行地址自动配置。

配置了ISATAP隧道以后,IPv6网络将作为隧道外层封装的IPv4网络看作一个非广播多接入链路(Non-Broadcast Multiple Access,NBMA),这 是ISATAP最大的特点。

ISATAP隧道技术简单且扩展性很好,它所使用的IPv6地址前缀可以是任何合法的IPv6单播的64位前缀,这使得它很容易与其他隧道技术结合使用。同时所使用的IPv4地址可以是私网地址,又能跨越IPv4的NAT域与IPv6网络通讯,因而能很方便地满足IPv4网络中零星的双栈主机访问IPv6网络的情况。

(6)常见隧道技术总结。把常用隧道技术的应用场合、优缺点等进行总结,如表1所示。

1.2.3 互通技术

互通技术是为了解决IPv4和IPv6网络内主机和资源互访的问题而提出的[5-13]。其实双栈技术本身也是一种最简单的互通技术,但是由于IPv4地址资源的限制,根本不可能为每1台使用IPv6的主机同时分配1个IPv4地址,因此还必须开发其他技术,以便那些只有IPv6地址的主机也能访问IPv4网络中的资源。当前最常用的互通技术是NAT-PT技术,而NAT-PT技术又可以分为静态NAT-PT和结合ALG技术的动态NAT-PT。

表1 常见隧道技术比较Tab.1 Conventional channel technical comparison

(1)静态NAT-PT技术。静态NAT-PT技术是在NAT-PT网关静态配置IPv6和IPv4地址的绑定关系。当IPv4主机和IPv6主机报文互通,NAT-PT网关根据配置的绑定关系进行转换,且任何一侧主机都可以主动向另一侧发起连接。

静态NAT-PT技术原理简单,适合永久在线或需要提供稳定连接的应用场合。但是当有很多主机需要转换时,配置和维护显得复杂,而且消耗较多的IPv4地址,因而不适合大规模网络中使用。

(2)动态NAT-PT技术。动态NAT-PT技术改进了静态NAT-PT消耗大量IPv4地址地缺点,采用动态地址映射和上层协议映射的方法,使大量的IPv6地址可以通过很少的IPv4地址进行转换。

NAT-PT网关向IPv6网络通告1个96位的地址前缀,当IPv4网络中的主机访问IPv6网络时,这个地址前缀加上32位的IPv4地址就成为转换后的IPv6地址。

动态NAT-PT技术仅使用很少的IPv4地址,在不修改IPv4网络的情况下,就可实现纯IPv4网络与纯IPv6网络的相互访问,是一个很优秀的IPv4与IPv6网络互通的过渡技术。但是动态NAT-PT技术比较复杂,对NAT-PT设备的操作系统设计水平、硬件处理能力及系统稳定性提出了很高的要求。

1.3 综合组网重要因素

IPv6与IPv4综合组网时,需要考虑的重要因素如下。

(1)扩展性(Scalability)。扩展性一方面是指某种组网技术能否支持网络平滑的升级,扩展性较差的技术虽然会解决目前的问题,但同时也会成为网络升级的障碍。另一方面是指,在网络的各个部分采用的不同技术之间是否存在制约,如某个网络的部分采用了IPv6 to IPv4机制,则要求与其通信的其他网络部分也要支持这种机制(采用IPv6 to IPv4路由器或IPv6 to IPv4中继器)。

(2)安全性(Security)。安全性包括多个方面:首先,组网技术是否会破坏原网络的安全性;其次,组网技术本身是否存在安全漏洞或隐患。

(3)性能(Performance)。组网技术的性能包括其对原有网络的网络性能的影响、其自身的网络性能如何2方面。

(4)主机需求(Requirements of Hosts)。 主要需求包括协议栈、IPv4地址(全局还是临时、如何获得和管理)需求、IPv6地址(地址类型、分配策略等)需求等。

(5)路由器需求(Requirements of Routers)。

(6)IPv4地址需求(IPv4 Address Requirement)。当在网络中按照某个组网技术组网时,可能涉及地址管理问题,例如,其对IPv4地址的需求量如何,需要全局地址还是临时地址。

(7)IPv6地址需求(IPv6 Address Requirement)。IPv6提供的地址长度由IPv4的32 bits扩展到128 bits。利用好IPv6地址的层次化结构,通过规划IPv6地址来表达网络结构和路由,达到减少骨干路由设备的路由表的目标。所以,要重视IPv6地址类型的选择和分配策略的规划。

(8)易用性(Ease of Use)。组网技术的复杂性直接制约了其应用的范围,一个复杂的、不易理解的组网技术,在网络中采用时会带来诸多问题(维护与管理、实施成本等)。

(9)易管理性(Ease of Management)。

(10)应用场景与应用阶段(Application Scenarios and Phase)。每种网络迁移策略及其相应的组网技术均有其各自的优点和缺点,有着各自的适用环境,这些特性直接影响了在综合组网中组网技术的选择。

(11)其他因素(Other Factors)。IPv6技术增加了一些和网络安全、QoS保证等方面的支持能力,但是在一些综合组网环境中,这些附加的特性可能不能得以体现。

2 IPv6过渡策略

2.1 IPv6过渡路线

随着对IPv4向IPv6过渡技术研究的不断深入,业界对于过渡问题的认识也不断深入,IETF对于这个问题的认识经历了迁移(Migration)、过渡(Transition)、集成(Integration)、互操作(Interoperation)长期共存(Co-existence)阶段。从长远来看,IPv4和IPv6技术在网络中将长期共存(Co-existence)。未来的IP网络将是IPv4网络与IPv6网络的集成(Integration)网络。

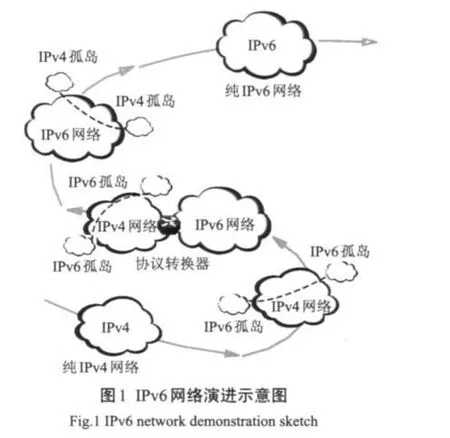

从IPv4向IPv6过渡可以划分为4个阶段。第1阶段,以IPv4网络为主体,IPv6网络仅在局部构成中小型网络,即“IPv6孤岛,IPv4海洋”;第2阶段,IPv4网络与IPv6网络并行;第3阶段,以IPv6网络为主体,IPv4网络仅在局部构成中小型网络,即“IPv4孤岛,IPv6海洋”;第4阶段,以IPv6网络为一统天下。IPv6网络演进如图1所示。

2.2 基本原则

(1)最大限度地保护既有投资。在进行IPv6与IPv4综合组网方案的研究时,需要考虑到现有的各个网络运营实体的既有投资,这包括设备投资、市场投资、技术储备、人才储备等多个方面。只有很好地保护既有投资的组网技术和其相应的方案才能具有较好的实用性。

(2)保证IPv4和IPv6主机之间的互通。网络中的IPv4主机和IPv6主机必须能够互通,包括路由可达和IP包可达。只有在两者互通的基础上才能谈应用层面的互通。

(3)保证现有IPv4应用在综合组网环境中的正常应用。现有IPv4网络中的应用已经支持了大量的用户,IPv6技术在网络中的引入不能对现有的业务造成影响,这种影响包括业务性能的影响、网络可靠性的影响以及网络安全性的影响等多方面。

(4)避免设备之间的依赖性,设备的更新须具有独立性。IPv6与IPv4综合组网技术要求避免设备升级时设备之间的依赖和耦合,网络中的各个部分可以单独选择可用的组网技术,这些技术的选择不能制约其他网络部分组网技术的选择和设备的更新。

(5)综合组网过程对于网络管理者和终端用户来讲要易于理解和实现。综合组网过程简单并易于实现是组网成功与否的一个重要因素,过于复杂的组网过程不但增加网络故障发生的几率,而且也影响用户的跟进速度。

(6)提高组网灵活性,支持网络渐进升级,用户拥有选择何时过渡和如何过渡的权利。

(7)综合组网以后网络的服务质量不应该有明显的降低。由于IPv6路由器的性能比同级别的IPv4路由器的性能有所下降,双栈路由器的性能也不是很高,因此IPv6与IPv4综合组网以后,网络的整体性能可能下降,但是这种下降不会对现有业务的服务质量造成明显的影响。

(8)综合组网以后网络的可靠性和稳定性不能削弱。

(9)综合组网过程中应该考虑如何充分发挥IPv6的技术优势。IPv6技术的提出主要是为了解决IP地址空间不足的问题,但也增加了一些其他功能,比如网络安全性支持能力等。在综合组网技术研究中应该考虑如何使这些技术优势得以发挥。

(10)在设计综合组网方案时,一方面要考虑到IPv6与IPv4长期共存,另一方面也要考虑到将来网络全部采用IPv6的可能。因此,在技术研究时要注意所选技术能够支持网络的平滑过渡,不会形成将来网络过渡的新障碍。

2.3 注意事项

(1)在IPv4业务和IPv6业务互不影响的前提下,支持IPv4业务与IPv6业务的互通。在综合组网初期要实现IPv4网元与IPv6网元的互联,可以分别支持IPv4业务和IPv6业务,这些业务可以单独运营,互相不互通,在综合组网的后期要实现IPv4业务与IPv6业务的业务层面的互通。

(2)应着重考虑从边缘到骨干的逐步演进策略(同时关注从骨干到边缘的策略)。网络演进的策略(从边缘到骨干还是从骨干到边缘)一直是IPv6与IPv4综合组网技术研究中有较多争论的问题。一般认为,IPv6技术在网络中的引入主要是为解决IP地址空间不足的问题,而大量消耗IP地址的是网络的边缘,因为网络的终端、接入设备、汇集设备数量远远多于城域核心网络或骨干网络的网元数目,因此,在网络边缘采用IPv6技术可以有效地解决IP地址空间不足的问题。另一方面,骨干网络和城域核心网络的设计原则是简单、高效,而就目前的实际情况来讲,IPv6路由器的路由转发性能低于IPv4路由器的性能,因此在城域核心网和骨干网应该采用IPv4协议,目前还没有对这部分网络进行IPv6协议升级的迫切需求。保证核心网和骨干网的长期相对稳定有利于网络的持续稳定发展,因此从边缘到骨干的网络逐步演进策略得到了大多数研究人员的认同。

(3)综合组网后网络管理功能应该较原有网络有所加强。在电力信息通信网络中引入IP技术以后,网络的管理模式和运营模式都不能再按照互联网的相关模式进行,这一点已经得到了越来越多的研究人员的支持。原有IPv4网络所存在的技术、管理方面的问题已经逐步暴露出来,在IPv6与IPv4综合组网技术的研究中,要同时考虑这2方面的内容,提高网络的可管理性和可维护性。

(4)应考虑对IPv4地址资源的使用效率。在进行IPv6与IPv4综合组网时,不同的综合组网技术对于IPv4地址的需求也不相同,有些组网技术依然需要大量的IPv4地址,因此IPv4地址的需求量也是综合组网技术研究中应该注意的一个问题。

(5)应考虑为终端用户所能带来的好处(业务、兴趣点等)。在IPv4网络中引入IPv6技术,可以解决运营商的IP地址空间不足的问题。但是,网络的这种升级究竟能为终端用户带来什么好处,或者说,终端用户有什么理由要支持这种升级是一个需要考虑的问题。网络升级以后能够提供更好的服务或者可以增加新的业务种类,并形成新的业务兴趣点是刺激终端用户积极跟进的重要因素。网络升级以后,只有用户的增加、用户对网络满意度的提高、业务收入的增长才能够真正推动运营商对网络升级改造的进程。

(6)应该有明确的网络过渡计划。网络的升级是一个牵涉到网络各个层面的重要问题,因此运营部门应该有一个长远的规划和具体的实施计划,这种规划和计划应该和企业的技术路线和网络发展方向相一致,避免网络升级过渡的盲目性以及由此带来的诸多混乱。

(7)综合组网时应统筹考虑到对现有IPv4网络中存在的一些问题的改进(NAT,地址规划等)。在IPv6与IPv4综合组网技术研究时要充分分析和研究现有IPv4网络中所存在的问题,以期在综合组网方案中能够解决或者避免这些问题。

(8)网络的各个部分之间的技术选择应该具有独立性,如城域核心网、接入网、驻地网应该可以选择不同的技术。

3 结论

IPv6是IPv4的替代协议,是下一代互联网的核心和基础协议[5-11]。从1994年IETF批准RFC1752至今,IPv6已经走过了15年的发展历程。今天,IPv6已经站在了大规模商用的门坎上,业界公认,IPv6将全面推动以移动通信、数字家电和智能电网为代表的一系列新业务和新技术的发展,为社会全面信息化提供可靠的基础协议。IPv6的实际部署并不能一蹴而就,由于IPv4是目前Internet上的统治性协议,现阶段IP网络上的绝大多数应用都是基于IPv4的,基于IPv6的应用需要逐步开发,客户群需要逐渐培养,而且基于IPv4技术的累积投资巨大,因此决定了IPv4向IPv6的过渡将是一个漫长的过程。

支撑智能配用电网的信息通信网向IPv6过渡将是大势所趋。如何在整个过渡期间做到业务平滑迁移,如何保护电网企业既有投资和IPv4用户既有利益,是电网企业和设备供应商需要研究的共同课题[14]。

在整个过渡期间,对于智能配用电网的业务应用系统,WinXP操作系统通过安装ipv6 install即可开启双栈,而Vista操作系统则默认支持双栈。

在整个过渡期间,对于智能配用电网的终端,用户主机双栈是关键,即同时能够访问IPv4和IPv6两个网络。在双栈下,只要保证一个域名解析返回的是有效的IPv4或IPv6地址,就不会有无法访问问题。可以做到浏览一个网站时部分走IPv4,部分走IPv6。

在整个过渡期间,对于智能配用电网的数据传输网络,过渡解决方案如下:

(1)在能直接建立IPv6链路且有带宽保证情况下,尽量使用纯IPv6路由而不建议用隧道技术,隧道技术应在没有直接IPv6链路可用的情况下使用。

(2)对于采用私网IP的IPv4网络升级,初期可以采用IPv6 to IPv4自动隧道技术与其他IPv6网络实现互联。

(3)零星双栈节点接入IPv6网络,建议使用ISATAP隧道。

(4)对于新建的IPv6网络,建议使用6PE/6VPE网络实现互联。在点对点的场合,可以酌情使用GRE或者6over4手工隧道。

(5)纯IPv6节点与纯IPv4节点之间通信时,需要使用协议转换(NAT-PT)或应用层网关(ALG)技术,但应尽量保证在不修改原有应用情况下使用。

(6)双协议栈节点与纯IPv6或纯IPv4节点通信时,不需要采用协议转换的方式进行通信,可根据具体应用自动选择相应协议栈进行通信,可用于拥有合法IPv4地址的小型网络升级,但要考虑到主机的性能是否能够承受双栈运行的负担。

[1]苗新,张逸飞,刘津.智能电网的中国之路[J].国家电网,2009,7:54-56.

[2]国家电网公司.2009特高压输电技术国际会议纪要[EB/OL].[2009-06-30].

[3]苗新,张恺,陈希,等.建设中国特色智能电网的框架探讨[C].2009特高压输电技术国际会议论文集(UHV2009),北京,2009.5:UHV09_CP0600_1-6.

[4]苗新,张恺,陈希,等.建设智能电网的发展对策[J].电力建设,2009,30(6):6-10.

[5]ITU-TY.2051—2008 General overview of IPv6-based NGN[S].

[6]ITU-T Y.2052—2008 Framework of multi-homing in IPv6-based NGN[S].

[7]ITU-T Y.2053—2008 Functional requirements for IPv6 migration in NGN[S].

[8]ITU-T Y.2054—2008 Framework to supportsignalling for IPv6-based NGN[S].

[9]RFC 2460 Internet Protocol,Version 6(IPv6)Specification[S].

[10]RFC2461 Neighbor Discovery for IPVersion 6(IPv6)[S].

[11]RFC3056 Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds[S].

[12]华为.通向下一代互联网的金桥:IPv6过渡技术浅析[EB/OL].[2009-07-30]. http://www.huawei.com/cn/products/datacomm/detailitem/view.do?id=2564&rid=2044&page=1.

[13]曹蓟光.IPv4/IPv6综合组网技术基本原则研究[EB/OL].[2009-07-30].http://www.edu.cn/20060119/3171139.shtml.

[14]苗新,张恺,田世明,等.支撑智能电网的信息通信体系[J].电网技术,2009,33(17):8-13.