“四天穴”针方对动静力失衡性颈椎病模型大鼠炎性因子mRNA表达的影响*

周 震,王遵来,王秀云,孟向文,尚秀葵

(1.天津中医药大学第二附属医院针灸部,天津 300150;2.天津市北辰北门医院,天津 300400;3.天津中医药大学,天津 300193)

颈椎病是由于颈椎间盘退变而引起的一种血管、脊髓和神经功能障碍性疾病,其发生机制与颈椎间盘外周炎症病理网络链中的关键环节,即炎性因子的表达具有密切关系。本研究在前期对“四天穴”针方临床试验的基础上,通过对动静力失衡性颈椎病模型大鼠颈椎间盘中炎性因子基因含量的检测,初步探索该针方延缓颈椎病椎间盘退变的作用,为其临床应用提供实验依据。

1 材料与方法

1.1 实验动物 健康6月龄Wistar雄性大鼠60只,体质量(200±20)g。由北京维通利华实验动物技术有限公司提供(动物许可证号:SCXK(京)2002-0003)。

1.2 主要试剂 Tripure试剂(Boehringer Mannhein公司产品);SuperScript RTs试剂盒(Gibco公司产品);焦碳酸二乙酯(Diethylpyrocarbonate,DEPC,Sigma公司产品);脱氧核苷三磷酸(dNTP,Phermacia公司产品);TaqDNA聚合酶及缓冲系统。目的基因及内参基因β-actin引物序列均购自上海生工生物科技公司,序列如下:目的基因IL-1β(扩增长度245 bp)5’-CTC CATGAG CTT TGT ACAAGG-3’,5’-TGCTGA TGT ACC AGT TGG GG-3’;iNOS(扩增长度 317 bp)5’-CCA AGA ACG TGT TCA CCATG-3’,5’-GAT GTC CAG GAA GTA GGT GAG G-3’;内参基因 β-actin(扩增长度 764 bp)5’-TTG TAA CCA ACT GGG ACG ATA TGG-3’,5’-GAT CTT GAT CTT CAT GGT GCT AG-3’。

1.3 动物分组 采用随机数字表法将大鼠分为4组,即假手术组、模型组、四天穴针刺组、夹脊穴针刺组,每组各15只。每组再分为治疗1、2、4周,共计3个时间点,每个时间点各5只。

1.4 动静力失衡性颈椎病模型大鼠的制备 采用上海中医药大学脊柱病研究所造模方法[1],重复建立动静力失衡性颈椎病模型。

1.5 治疗方法 大鼠腧穴定位根据中国针灸学会实验针灸研究会制定的《动物针灸穴位图谱》并结合比较解剖学进行。针刺选穴:四天穴针刺组选取双侧天鼎、天窗、天容、天牖穴。夹脊穴针刺组选取C3~C6颈夹脊穴。针刺操作时,四天穴针刺组将大鼠置于麻醉罐中95%乙醚浅麻醉后固定,大鼠颈后部剪毛、消毒,所有穴位均为直刺,深度至颈椎椎体表面,施捻转提插手法强刺激30 s后出针,1次/d。夹脊穴针刺组麻醉、固定、剪毛、消毒同四天穴组,所有穴位均为45度角斜刺,沿C3~C6夹脊肌外侧至颈椎椎体表面,施捻转提插手法强刺激30 s后出针,1次/d。

1.6 取材及保存 大鼠急性失血法处死后,于4倍手术显微镜下沿上、下软骨终板与椎体的交界面完整取下C3~C4、C5~C6椎间盘,其中C3~C4椎间盘投入4%多聚甲醛水溶液固定液瓶中,C5~C6椎间盘放入Eppendorf管,迅速投入液氮中保存。

1.7 实验方法及观察指标

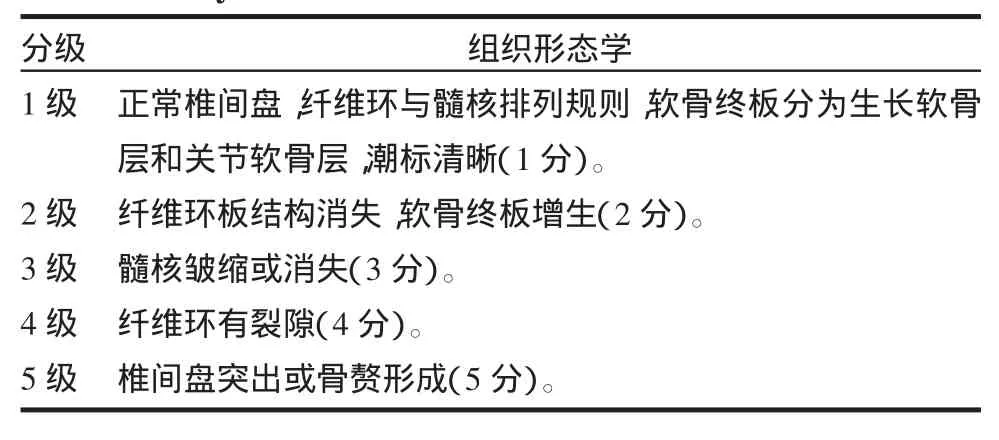

1.7.1 形态学观察 C3~C4椎间盘采用固定、切片、HE染色后,在100 X线学显微镜下对大鼠椎间盘组织形态观察,每个标本取连续5张切片,按Miyanmoto等[2]的分级标准将颈椎间盘分为1~5级,具体分级标准见表1。

表1 Miyanmoto椎间盘分级标准Tab.1 Miyanmoto classification standard of cervical disc

1.7.2 分子生物学检测 C5~C6椎间盘采用分子生物学逆转录-联合酶链式反应(RT-PCR)法检测。根据标准RT-PCR操作流程:Trizol法提取颈椎间盘组织中总RNA;RNA变性电泳;逆转录反应(RNA逆转录合成cDNA);多聚酶链反应(反应条件:94℃预热 2 min;94 ℃ 30 s,58 ℃ 45 s,72 ℃ 60 s,35 个循环;72℃延伸10 min);凝胶电泳;用密度扫描仪对特异性条带进行密度扫描。检测颈椎间盘中白介素-1β(IL-1β)及 iNOSmRNA 表达。

1.8 统计学处理 采用SPSS 11.5统计软件包进行统计学分析,所有数据均以均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用单因素方差(one-way ANOWA)分析。

2 结果

2.1 各实验组颈椎间盘退变程度(IDDG)比较 见表2。

表2 各实验组颈椎间盘退变程度(IDDG)比较(±s)Tab.2 Comparison of the degree of intervertebral disc degeneration in the intervertebral disc in each groups(±s)

表2 各实验组颈椎间盘退变程度(IDDG)比较(±s)Tab.2 Comparison of the degree of intervertebral disc degeneration in the intervertebral disc in each groups(±s)

注:经单因素方差分析,与假手术组同项目比较,★P<0.05,★★P<0.01;与模型组同项目比较,▲P<0.05,▲▲P<0.01;夹脊穴针刺组间,与1周比较,荦P<0.05;四天穴针刺组间,与 1 周比较,△P<0.05,△△P<0.01。

组别假手术组模型组夹脊穴针刺组四天穴针刺组n5555治疗1周1.20±0.454.00±0.71★★3.20±0.45★★▲3.60±0.55★★▲治疗2周1.40±0.554.20±0.45★2.80±0.84★▲▲2.60±0.89★▲▲△治疗4周1.20±0.454.20±0.84★2.20±0.45★▲▲荦2.20±0.45★▲▲△△

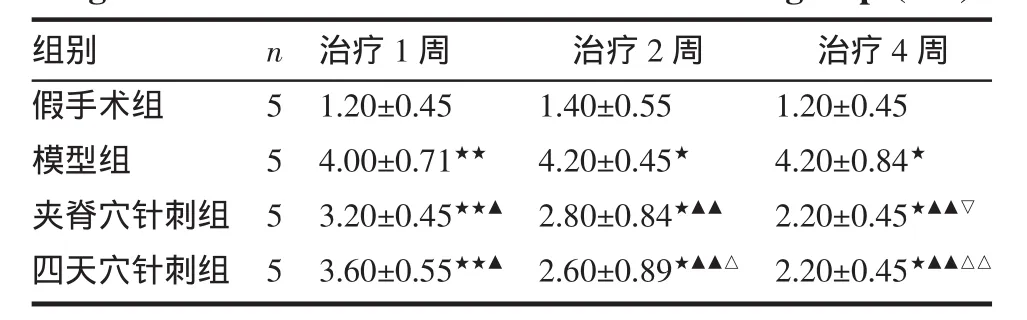

2.2 各实验组颈椎间盘IL-1βmRNA表达结果 见表3。

表3 各实验组颈椎间盘IL-1βmRNA表达结果比较(±s)Tab.3 comparison of the expression IL-1β mRNA in the Intervertebral disc in each groups(±s)

表3 各实验组颈椎间盘IL-1βmRNA表达结果比较(±s)Tab.3 comparison of the expression IL-1β mRNA in the Intervertebral disc in each groups(±s)

注:经单因素方差分析,与模型组同项目比较,★★P<0.01;与四天穴位针刺组同项目比较,△P<0.05;夹脊穴针刺组间,与1周比较,☆P<0.05;与 2 周比较,▲P<0.01;四天穴针刺组间,与 1周比较,荦P<0.05;与 2 周比较,▲P<0.05。

组别假手术组模型组夹脊穴针刺组四天穴针刺组n5555治疗1周1.202±0.0271.222±0.1330.816±0.067★★△0.750±0.140★★治疗2周0.177±0.0381.084±0.6170.685±0.144★★△☆0.502±0.192★★荦治疗4周1.20±0.454.20±0.84★2.20±0.45★▲▲荦2.20±0.45★▲▲△△

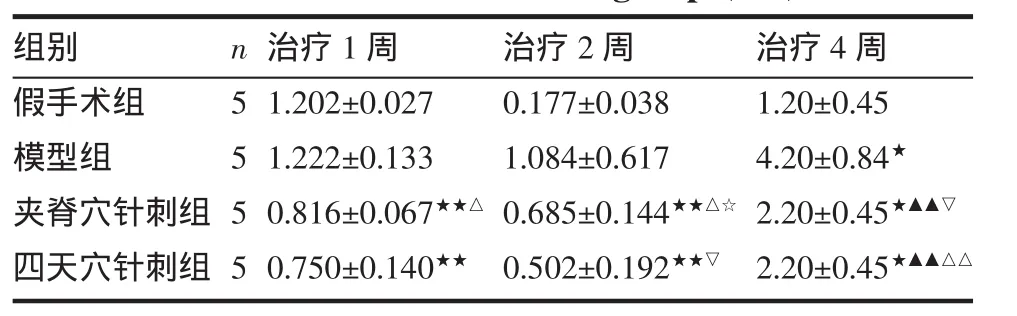

2.3 各实验组颈椎间盘iNos mRNA表达结果 见表4。

表4 各实验组颈椎间盘iNos mRNA表达结果(±s)Tab.4 Comparison of the expression iNOS mRNA in the intervertebral disc in each groups(±s)

注:经单因素方差分析,与模型组比较,★★P<0.01;夹脊穴针刺组间,与1周比较,☆P<0.01;与2周比较,茛P<0.05;四天穴针刺组间,与1 周比较,荦P<0.05;与 2 周比较,▲P<0.05。

组别假手术组模型组夹脊穴针刺组四天穴针刺组n5555治疗1周0.100±0.0291.136±0.1090.780±0.099★★0.633±0.110★★治疗2周0.073±0.0251.014±0.1750.474±0.116★★☆0.504±0.119★★荦治疗4周0.051±0.0220.911±0.1650.339±0.077★★☆茛0.347±0.114★★荦▲

3 讨论

越来越多的证据表明,在椎间盘退变—炎症反应—根性痛网络链中,炎症损伤起了更为主要的作用。一些生化介质参与了这种改变,其中尤以IL-1的作用引人注目。IL-1β是一种重要的前炎性细胞因子,可诱导细胞间黏附分子的表达,并介导了中性粒细胞和单核细胞的聚集和浸润。其作为椎间盘退变过程的潜在始动因素,对其退变过程的影响是多环节的,既可通过诱导金属蛋白酶(MMPs)和一氧化氮(NO)促进髓核中蛋白聚糖(PG)的分解及抑制PG合成,导致PG的净丢失而影响退变本身,也可通过其他炎性介质影响其继发性病理过程[3]。

此外,突出的椎间盘还可自发分泌NO,IL-1可刺激其进一步分泌。NO除抑制PG合成外,还是一种新的炎症介质和神经递质,不但具有极强的扩张血管和增加血管通透性的作用。而且在炎症反应中也起重要作用,同时能增强伤害性感受器的敏感性,参与椎间盘退变所导致的神经根痛病理过程。

“四天穴”针方为导师刘公望教授长期临床经验总结,主要包括天鼎、天窗、天容、天牖四穴,均位于颈项部,分别属手阳明、手太阳、手少阳经穴。正如“经脉所过,主治所及”,四穴合用可激发经络之气,使气至病所,疏经活血通络而达治疗目的。该针方经10余年长期大量临床观察,证明其疗效确切,可有效改善患者的临床症状,且预后良好[4-7]。

本研究通过Miyanmoto椎间盘分级标准评价“四天穴”针方对颈椎间盘组织形态学的影响,结果显示,模型组、“四天穴”针刺组及夹脊穴针刺组3组均有不同程度退变的表现,模型组退变程度最重,其余针刺两组退变程度较轻,其中“四天穴”针刺组退变程度最轻。初步判定,“四天穴”针方能有效改善颈椎间盘退变的形态学改变。

同时,采用分子生物学RT-PCR法观察该针法对椎间盘中IL-1βmRNA及iNOSmRNA表达的影响。吸光度扫描(IOD)分析,与模型组比较,四天穴针刺组及夹脊穴针刺组对颈椎间盘中炎症因子IL-1β及iNOS基因表达都有一定程度的抑制作用,且在4周时IOD数值均值最小,统计学上有显著性差异(P<0.05);两针刺组间比较有显著性差异(P<0.05);表明四天穴针刺组要明显优于夹脊穴针刺组;四天穴针刺组间比较,在1、2及4周3个时间相中,2周组、4周组均显著低于1周组,4周组也显著低于2周组。结果表明,针刺“四天穴”针方能降低模型大鼠颈椎间盘内炎性因子IL-1βmRNA、iNOSmRNA的表达,具有抑制外周炎性因子的作用。且随着治疗时间的延长,“四天穴”针法的治疗效果越来越明显,这也与在前期临床观察中及上述实验中得到的结果是一致的。

[1] 王拥军,施 祀,沈培芝,等.动静力失衡性大鼠椎间盘退变模型的动态观察[J].中国中西医结合杂志,2001,21(3):199-200.

[2] Miyanmoto S,Yoneenobu K,Keiro O.Experimental cervical spondylosis in the mouse[J].Spine,1991,15(510):495-500.

[3] 姜 杰.IL-1与椎间盘退行性病变[J].颈腰痛杂志,2000,10(4):339-340.

[4] 王秀云,刘公望.针刺四天穴方治疗神经根型和椎动脉型颈椎病疗效观察[J].针灸临床杂志,2003,19(2):41-44.

[5] 尚秀葵,胡明海,孟 红.针刺“四天”穴为主治疗颈肩综合症[J].中国针灸,1998,4:284-286.

[6] 尚秀葵,孟向文.针刺“四天”穴为主治疗神经根型颈椎病临床观察[J].中国针灸,2002,22(11):732-734.

[7] 董洪英,刘公望.针“四天”穴为主治疗颈源性眩晕的临床疗效观察[J].针灸临床杂志,2005,21(7):41-42.