卒中单元模式综合治疗重症血栓形成性脑梗死疗效研究*

詹海涛 孟红旗 张继平

我国年新发脑卒中病例数在150万人以上,每年因脑卒中死亡数约130万人[1]。血栓形成性脑梗死(CI)是最常见的脑卒中,重症者的病死率、致残率均较高,目前仍缺乏有确切疗效的药物。Meta分析发现近年治疗脑血管病最有效的方法是卒中单元(stroke unit,SU)[2]。笔者将68例采用SU模式管理治疗与62例接受常规治疗的重症CI患者进行对比分析,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 按1995年全国第4届脑血管病学术会议制定的标准,将2007年1月—2008年4月在佛山市第二人民医院经头颅CT或MRI扫描确诊的130例CI患者,按Pullitono公式计算梗死灶体积(cm3)=长径×短径×梗死层面数/2;神经功能评价采用美国国立卫生研究院卒中量表(the NIH Stroke Scale,NIHSS)标准。入院时梗死灶>10 cm3、神经功能缺损评分>9分者为重症CI患者。应用SPSS 11.0软件将患者随机分成SU组和非SU组。SU组68例,非SU组62例,2组患者性别、年龄、平均梗死灶体积、平均神经功能评分等比较差异均无统计学意义(均P>0.05),见表1。

表1 2组患者一般资料比较

1.2 治疗方法 严格按脑血管病急性期诊疗流程[3]对SU组患者进行诊治,由神经内科医师、康复医师、康复护师及心理医师等组成治疗小组,对患者进行生命体征、心电监护及药物治疗;针对性病例分析,伤残情况评估,康复锻炼计划,入院后72 h内的系统康复训练(每天1次,每次30 min,包括翻身、拍背、移动、按摩患肢等。预防褥疮、肺部感染、下肢静脉血栓、肺栓塞等并发症。床上肢体功能位置的正确摆放,各关节被动活动、自主坐起、站立平衡、步行等训练,并加以电针、运动疗法等)。对失音患者的语言训练,每天1次,每次30 min;对心理障碍的患者进行心理及药物干预。住院期间对患者及其家属进行健康教育(心理、康复、言语及出院后预防、治疗、生活方式等指导)。非SU组患者接受常规的神经内科治疗。

1.3 观察指标 评定指标:治疗1个月后分别评定并发肺部及泌尿系感染、多器官功能衰竭(MOF)发生率及住院病死率;卒中后抑郁状态(PSD)发生率(应用HAMD评分[4],<17分为无PSD,17~20分为轻度PSD,21~25分为中度PSD,>25分为重度PSD);分别在治疗前、治疗1个月后对患者进行NIHSS评分、生活能力评价(Barthel指数)及社会功能评价(牛津残障评分,OHS)。

1.4 统计学处理 应用SPSS 11.0统计软件包进行分析,计数资料用χ2检验,计量资料用t检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

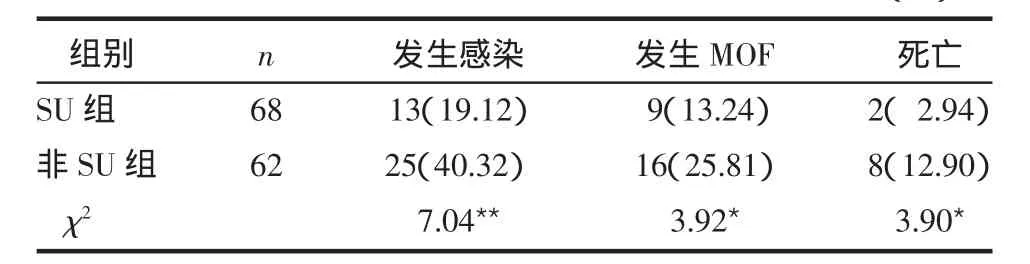

2.1 2组感染发生率、MODS发生率、病死率比较SU组患者发生感染、MOF及死亡者显著低于非SU组,差异有统计学意义(P<0.05或P<0.01),见表2。

表2 2组感染、MOF、死亡情况比较 例(%)

2.2 2组PSD发生率比较SU组患者重度PSD发生率(χ2=3.39)及总体PSD发生率(χ2=7.50)均显著低于非SU组(均P<0.05),见表3。

2.3 2组NIHSS、Barthel、OHS评分比较2组患者治疗前NIHSS、Barthel及OHS评分差异均无统计学意义(t分别为0.04,0.11,0.2,均P>0.05);治疗后2组患者相关指标显著优于同组治疗前,差异有统计学意义(P<0.05或P<0.01);治疗前、后SU组相关指标差值显著优于非SU组,差异有统计学意义(t分别为4.28,6.71,8.80,均P<0.01),见表4。

表3 2组患者卒中后PSD发生率比较 例(%)

表4 2组治疗前后NIHSS、Barthel、OHS评分比较

3 讨论

研究证实SU模式对急性脑血管病(ACVD)的有效性[5],国外报道SU适用于全部缺血性脑卒中[6]。SU对卒中的治疗已由单纯的生物模式向生物、心理、社会为重点的综合模式转变,强调早期规范化治疗及康复训练,对影响卒中预后的各种因素进行多方位的有效干预。SU的工作人员由多专业小组构成,包括临床医生、专业护士、物理治疗师、职业治疗师、语言训练师和社会工作者,为卒中患者提供标准的诊断、治疗、康复和专业监护[7]。

笔者认为,SU模式管理治疗重症CI患者的有效性基于:(1)SU组制定的标准化评估及早期处置方案,使检查更精确、诊断更准确、治疗更快速,充分体现针对性的治疗。(2)减少并发症,降低病死率,有研究报道重症CI患者MOF的发生率显著升高,并发MOF的CI患者病死率可超过50%[8]。SU的医护人员能更密切、及时、有效地监测和干预可能出现的并发症,对于降低重症CI患者病死率至关重要。(3)重症CI患者的大体积梗死灶、躯体功能丧失、病后社会或家庭状态改变等,导致的对生理、病理、心理状态冲击,是发生PSD的主要因素。SU早期的肢体康复、心理护理、语言训练、健康教育及必要的抗抑郁药物等治疗,可有效减少抑郁症的发生。(4)早期实施康复是改善神经功能的基础,其依据是中枢神经系统结构或功能的可塑性和重组能力。脑组织可通过轴突发芽、离子通道改变、潜伏通路启用、未受损组织代偿等多种方式改善功能。SU通过药物、锻炼及早期康复等多元化治疗手段,使医护人员与患者及家属更有效地共同参与康复计划,可显著改善患者神经功能,减少肺栓塞或心血管事件发生。语言功能的恢复、心理状态的改善对促进患者生活及社会交往能力的提高亦极为重要。

[1]秦震.我国缺血性脑卒中防治研究中存在的问题及对策[J].中华医学杂志,2000,80(2):85-87.

[2]Treib J,Grauer MT,Woessner R,et al.Treatment of stroke on an intensive stroke unit:a novel concept[J].Intensive Care Med,2000,26(11):1598-1611.

[3]金俏,黄茜.急性脑卒中患者早期综合康复治疗的临床研究[J].中国现代医学杂志,2006,16(22):3444-3446.

[4]中华医学会精神科学会.中国精神类疾病分类方案与诊断标准[M].济南:山东科学技术出版社,2001:83-101.

[5]Philips SJ,Eskes G,Gubitz GJ,et al.Description and evaluation of an acute stroke unit[J].CMAJ,2002,167(6):655-659.

[6]Adams HP Jr,Adams RJ,Brott T,et al.Guidelines for the early management of patients with ischemic stroke:A scientific statement from the Stroke Council of the American Stroke As 2 sociation[J].Stroke,2003,34(4):1056-1083.

[7]王少石.卒中单元的国内外现状与展望[J].临床内科杂志,2007,24(6):368-370.

[8]詹海涛,黄峰,陈钢.重症脑梗死患者血浆D-二聚体测定的临床意义[J].中国现代医学杂志,2008,18(1):105-107.