《物理》(选修3-5)存在的两个值得商榷的问题

郭鸿河

(龙海市浒茂中学,福建龙海 363100)

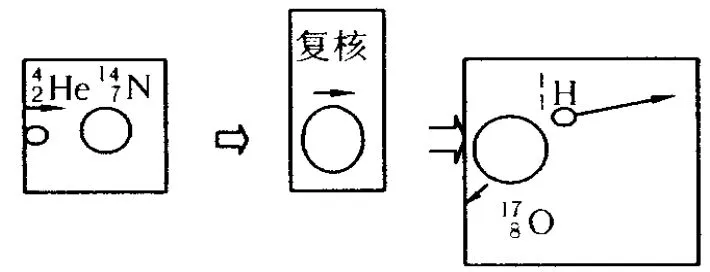

1 值得商榷的一个插图——第47页图3-8

普通高中课程标准实验教科书《物理》(选修3-5),山东科学技术出版社,廖伯琴教授主编.教材第3章第47页在介绍卢瑟福发现质子的过程,用图3-8形象地描述He核(α粒子)与N核的核反应,图示所描述的情景是这样的:运动的He核与静止的N核发生碰撞,产生质子与新核O,质子与新核O都以较小的夹角向前运动.相应地,教材在本节的课后作业中设置了一道习题:“用α粒子轰击氮核,从云室的照片中为什么可以确定细而长的径迹是质子产生的,粗而短的径迹是反冲的新核产生的?”按此题目的情景是:运动的He核与静止的N核发生碰撞,产生的新微粒——质子向前,新核(氧核)向后.这与课本图3-8的图示不符.

到底是课本图3-8的图示不正确,还是习题所描述的情景错误?笔者认为,习题所描述的情景并没有错,倒是课本图3-8的描述欠妥当、不符合实际.因为这类核反应的过程是这样的:运动的α粒子与静止的N核碰撞,形成短暂的复核,这个复核不稳定,生成新核同时弹射出一个质子,新核反冲.其核反应的图示如图1所示,反应前后其动量守恒的矢量图如图2.

图1

图2

当然若pH(质子的动量)沿x轴正方向,则 pO(氧核的动量)沿 x轴负方向,这就是习题所阐述的反冲现象.

其实,这个问题早在20世纪20年代就由布拉凯特得到解决,1925年布拉凯特重做卢瑟福的云室实验,而且做了大量(数万张)的径迹拍摄,得到几张有用的照片,从照片上可看出:α粒子与氮核碰撞后,产生质子与氧核,质子与氧核在云室中形成分叉的径迹,质子的径迹几乎与反应前的α粒子同向,而新核的径迹与质子的径迹有大于90度甚至达到180度的夹角,这就说明新核发生反冲.

2 值得商榷的一个数据给定——太阳每天耗氢量约5×1016kg

普通高中课程标准实验教科书《物理》(选修3-5),山东科学技术出版社,廖伯琴教授主编.教材第4章第3节71页第1部分氢核的聚变,教材强调,太阳和其他恒星之所以发光并辐射出巨大的能量,就是它们内部发生核聚变的结果.

把 u=1.67×10-27kg代入解得 M耗=1.007×1017kg≈1.0×1017kg,而课本给出的数据是5×1016kg.

上面推算出的结果与课本提供的数据几乎相差一半,原因何在?是课本给出的数据2.1×1044MeV错了?还是数据5×1016kg错了?其实,这两个数据都没有错,尤其是2.1×1044MeV,这个数据的得来是有根据的,这是根据地球表面每平方米面积上接受太阳辐射热能量的功率约为1.4 kW 和地球到太阳的距离为1.5×1011m,据此数据再通过有关公式推算出来的.那么太阳每天消耗约为5×1016kg的氢,这个数据是怎样算出来的呢?

原来这个数据的获得不是按课本给出的聚变反应的模式推算出来的,而是按太阳聚变的另一种模式推算出来的,对于这种聚变反应,反应前后发生的质量亏损是这样计算的:Δm=4×1.007 8 u-4.002 6 u=0.0287 u(略去正电子的质量),对应释放的能量ΔE=Δmc2=26.73 MeV.

发生这种聚变反应,每释放出能量26.73 MeV,就要消耗氢 m耗=4×1.007 8 u=4.031 2 u.

那么,太阳1天释放能量ΔE′=2.1×1044MeV,就要对应消耗氢 M耗应满足.把u=1.67×10-27kg代入,解得 M耗=5.29×1016kg.取M耗≈5×1016kg.就与课本提供的数据相同了.

至此,问题就十分明朗了,太阳每天释放的能量约为2.1×1044MeV,这个数据是真的,值得信赖(可验证),至于太阳每天消耗多少氢(或、)这个数据是“虚”的,仅是人们推想出来的结果,谁也没办法验证.要算出这个数据须知道太阳内部发生何种模式的聚变反应.

因此,太阳每天耗多少质量的氢,要看它内部发生的是何种模式的聚变反应,就课本所提供的模式,此数据应约为1.0×1017kg,而不是5×1016kg.

奇怪的是,教材给出一种聚变模式,而提供的数据却要用别的聚变模式才能算出,这不能不说是一种失误.建议课本再版时,能把这个问题理顺.(收稿日期:2009-07-17)