金沙江某坝址左坝肩大型地质异常体的认识

王启国,刘高峰,严绎强,胡衍平,侯钦礼

(长江岩土工程总公司,武汉 430010)

金沙江某坝址左坝肩大型地质异常体的认识

王启国,刘高峰,严绎强,胡衍平,侯钦礼

(长江岩土工程总公司,武汉 430010)

金沙江某坝址左坝肩发育一大型地质异常体,厚度大,主要由碎裂岩体及表部黏土、碎块石组成,对该地质体的认识经历了岩质斜坡断层破碎带的争论岩体卸荷倾倒变形体滑坡认定的渐进过程,其认识过程实际上也是勘察工作逐渐深入的过程。经研究得出:该滑坡体积约8 000×104m3,为岩质切层滑坡,形成于晚更新世,前缘被金沙江河床深厚覆盖层压覆,整体稳定性较好,但对坝址枢纽工程的布置影响较大。

地质异常体;坝体稳定性;滑坡

1 概 述

金沙江虎跳峡河段水能资源丰富,地理位置优越,具有发电、灌溉供水、防洪等巨大开发效益,但是虎跳峡高坝方案涉及少数民族地区10万余移民、对著名的虎跳峡大峡谷及长江第一弯等自然景观的影响、水资源综合利用等诸多问题,近期难以实施。为此,相关部门提出了在上游河段研究虎跳峡高坝的替代方案,某坝址就是替代方案的比较坝址之一,初拟布置心墙堆石坝,正常蓄水位2 100 m,装机3 960 MW,库容168亿m3。

坝址比选中勘察工作是重中之重,坝址经历了查勘、规划、预可行性研究等多层次的勘察工作,坝址主要工程地质问题(深厚覆盖层筑坝问题[1,2];坝肩滑坡稳定性;大型洞室群围岩稳定及高边坡稳定问题等[3])随着勘察工作的深入逐渐明朗,为坝址比选提供了有力的地质依据。坝址诸工程地质问题中左坝肩大型地质异常体的认识最具有代表性,该地质体的认识经历了岩质斜坡断层破碎带的争论岩体卸荷倾倒变形体滑坡认定的渐进过程,笔者见证了这一认知过程,本文进行归纳总结,并对该滑坡的形成机制及稳定性进行初步分析,以期对地质工作者认识类似地质体有所启迪。

2 地质环境

工程区位于松潘甘孜地槽褶皱系的二级单元中甸义墩优地槽褶皱带西南部,新构造分区属中旬玉龙雪山强烈隆起区之二级新构造区玉龙雪山丽江差异凸起区,新构造运动主要表现为强烈的垂直差异运动和块体的侧向滑移,及以北西向断裂右旋位移和北东向断裂左旋位移为代表的断裂活动。工程区大部分位于鲜水河滇东地震带,到2007年共记录到破坏性地震128次,其中震级6.0~6.9共20频次;震级7.0~7.9共2频次。历史地震对坝址的最大影响烈度为Ⅵ度,区域构造稳定性较差。坝址位于陇巴复式背斜东翼近核部,距坝址较近的区域性断裂主要为拖顶-开文断裂,从坝址左岸通过,距大坝约1.8 km。

工程区为构造侵蚀高中山峡谷地貌。坝址处河谷呈“U”形宽谷,坝线处谷底宽度863 m。坝址区为纵向河谷,左岸为逆向坡,右岸顺向坡,基岩为寒武系下统塔城组(∈11t)绢云母石英千枚岩等。河床覆盖层主要为漂卵石、黏土、砾卵石、碎块石、砾砂、砂砾石等,厚度53.1~206.2 m,深槽靠近左岸。

3 基本特征

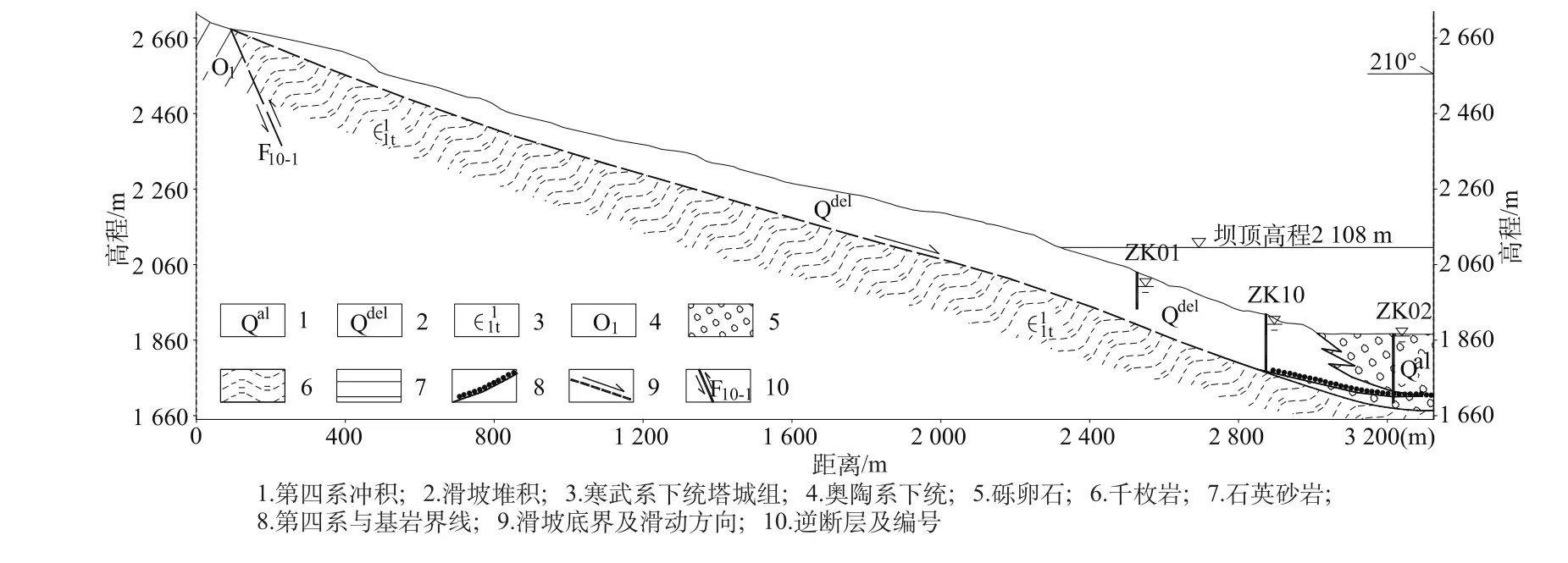

坝址左坝肩大型地质异常体位于金沙江左岸(图1),后缘以托顶-开文断裂为界,坡顶高程3 673 m;上游侧为岩质脊梁,走向北北东;下游侧分布一近南北走向的岩质脊梁;前缘整体向南突出,在高程2 200~2 380 m之间的红土一带分布坡度10°左右的缓坡平台。该地质体侧部及中部发育冲沟4条,切割深度20~60 m。前缘金沙江河床高程775~1 777 m。

图1 左坝肩大型地质异常体全貌Fig.1 Large-scale geological picture of an abnormal body of the left abutment of the dam

该地质体前缘被金沙江河床覆盖层压覆,后缘高程2 600 m,纵向长2 900 m,前缘宽1 600 m,厚度20.0~154.4 m,体积约8 000×104m3。

该地质体物质从上到下主要分布3层:①含碎石黏土,厚度3.0~9.0 m,分布在缓坡地带;②碎块石,厚度5.0~18.1 m;③碎裂岩体,最大厚度达132.5 m。下伏基岩为寒武系下统塔城组(绢云母石英千枚岩等,后缘以托顶-开文断裂为界在北东向分布奥陶系下统(O1)石英砂岩夹片岩。

4 认识过程

4.1 初判为岩质斜坡

坝址在2007年调研时沿金沙江两岸公路进行了查勘,由于左岸公路内侧有零星带状岩体出露,且岩体片理产状与正常基岩产状比较一致,因此初步判定左坝肩为岩质斜坡,成坝条件较好。

随后启动了本坝址规划阶段的勘察工作,在进行1∶5 000地表测绘工作时,发现左坝肩斜坡上“基岩”露头非常少,少量的露头主要分布在沿江公路内侧陡坎上,斜坡中上部几乎无“基岩”露头,所谓“基岩”其岩体破碎、风化强烈。另外,在斜坡上数条冲沟中发现厚度10余m的碎块石、孤石,块径最大达8~12 m。对该坡体的“异常”笔者产生了疑惑。在没有地质证据的前提下,暂将该坡体无“基岩”露头的部位圈定为坡积层、崩坡积层。

4.2 断层破碎带的争论

为了认识坡体的“异常”,在左坝肩实施了1个钻孔(ZK1),但是在钻探过程中出现了埋钻事故,因此在尚未钻进完整基岩的情况下提前终孔了。已完成的钻孔揭露情况为:①0~7.2 m黏土;②7.2~18.7 m碎块石,充填黄色黏土;③18.7~40.7 m强-弱风化状千枚岩碎裂岩体;④40.7~47.0 m灰黄色角砾土,角砾含量40%~70%,粒径以1~4 cm居多,少量角砾具磨圆现象,充填黏土;⑤47.0~68.0 m弱风化状千枚岩碎裂岩体;⑥68.0~81.5 m灰色、黄色角砾土及碎块石,少量角砾具磨圆现象,充填可塑状黏土;⑦81.5~100.8 m弱风化状千枚岩碎裂岩体;⑧100.8~105.01 m黄色、灰色角砾土,粒径多大于3 cm,充填黏土。钻孔揭示左坝肩岩体风化深度较大且岩体破碎,并分布有3段角砾土,对此出现了下面2种认识。

一种认识是滑坡成因,主要依据是:①钻孔岩体裂隙发育,破碎,可能为滑动岩体,分布的角砾土为次级滑带;②坡体冲沟中大量分布碎块石、孤石,厚度较大;③左坝肩所处坡体“基岩”露头较少,岩体风化破碎,所谓的“基岩”值得怀疑。

另一种认识是断层破碎带,主要依据:①钻孔处可能为一规模较大倾角较陡的断层通过,角砾土为断层带物质,破碎岩体为断层影响带,该区域构造复杂,因此不排除断层的可能性,该断层走向、规模有待于进一步的勘察工作确定;②冲沟中分布碎块石、孤石是表层的崩坡积层;③沿江有“基岩”露头,岩体风化破碎是因为千枚岩岩质软弱的缘故。

限于勘察阶段以及勘察深度,经过多次讨论后,认为左坝肩斜坡为滑坡体的证据不充分,钻孔处存在分布断层破碎带的可能性。

4.3 岩体卸荷倾倒变形体的提出

2008年3月坝址正式开展了预可行性研究工作,坝区左岸属于藏区,当时藏区遇“藏乱、奥运火炬到迪庆”的特殊时期,社会形势复杂;右岸为丽江市辖区,政治形势较好。因此勘探工作主要放在右岸地带,左岸坡体的勘察工作启动缓慢。

4月底为了确定电站厂房的布置方案,经和地方政府多次协商后在左岸坡体下游公路内侧实施了钻孔ZK14,揭露情况为:①0~36.5 m为河床冲积物;②36.5~102.5 m灰色千枚岩碎裂岩体及碎块石;③102.5~154.4 m灰色杂黄色角砾土,角砾含量40%~60%,粒径以1~3 cm居多,充填黏土;④154.4~172.4 m弱风化绢云母石英千枚岩。

在对该钻孔进行鉴定的同时并结合前期资料综合分析,提出了左坝肩坡体分布一大型岩体卸荷倾倒变形体的观点:①形成机制为该坡体去掉河床覆盖层后前缘岸坡陡峻,临空条件较好,后缘有托顶-开文区域断裂切割,斜坡岩体长期风化,在降雨、自重、地震等作用下卸荷倾倒;②零星出露“基岩”的产状倾向与周边基岩一致,但倾角要缓10°~20°,且岩体破碎,是因为岩体倾倒变形的缘故;③钻孔中揭露的破碎岩体为卸荷倾倒变形岩体,角砾土为倾倒岩体之间以及与正常基岩之间的结合带,局部略有蠕动现象,但整体没有形成滑移。

4.4 滑坡的认定

实际上认为左坝肩所处坡体为岩体卸荷倾倒变形体的观点是比较牵强的,因此,在预可研勘探期间,实施了ZK10钻孔(位于ZK1钻孔下方)。

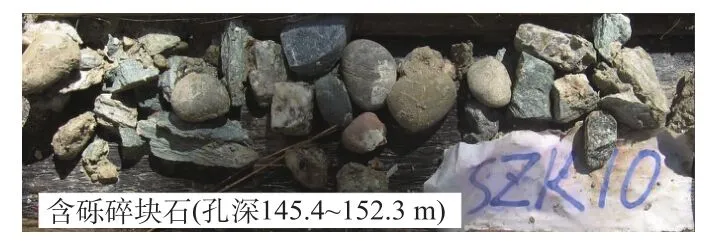

ZK10钻孔在2008年6月初开钻,采用双管单动的钻探工艺。表层8 m为黏土及碎块石,以下数十米均为碎裂岩体。当该孔钻进102.3 m时遇到了土状岩芯,经过2 h的努力,取出的土状岩芯长3.1 m,经鉴定该土为砾质黏土:砾石含量35%~55%,粒径以0.5~2 cm居多,多呈次棱角状,少量次圆状,砾石磨圆现象明显且表面多光滑,成分为千枚岩,充填灰色可塑状黏土。此外还有一个重大发现,在孔深104.0 m处发现一光滑面(图2),有擦痕并指向下方,倾角约20°。可见砾质黏土具滑带迹象。

图2 滑带土及滑动光面Fig.2 Soil on the slip-belt and sm ooth slide face

钻探工作继续,砾质黏土揭穿后岩体仍然破碎,当钻孔在孔深132.7~132.9 m揭露出一块构造角砾岩块石以及孔深145.4~152.3 m揭露出砾石(图3)时,滑坡成因终于探明,原因为:①构造角砾岩中砾石成分为石英砂岩,该坡体区域内主要分布千枚岩,无石英砂岩成分,该角砾岩系后缘托顶-开文断裂带中的物质,该块石崩滑距离达1km余,被滑坡压覆至此;②砾石是河床冲积物,砾石的揭露表明该滑坡形成在金沙江河谷成形之后,滑坡下滑将近岸的河床冲积物压覆。

图3 分布在滑床的砾石Fig.3 Gravels in the sliding bed

上述对左坝肩滑坡的认识的曲折过程表明了该地质体的复杂性。规划阶段坝址区进行了1∶5 000工程地质测绘以及少量勘探工作,勘察布置是满足规范要求的[4],至于初期对左坝肩坡体的错误认识,笔者认为:一方面限于勘察深度;另一方面我们对该坡体的复杂性尚认识不足,当然钻孔ZK01获取的不完整资料也是一个重要因素。预可研阶段我们严格按照规范要求进行了勘察工作布置,左坝肩坡体上布置了3条纵剖面,勘探工作以钻探为主,平硐为辅,若外业工作开展顺利,滑坡的认定也就不会那么曲折,可是在勘察期间遇到了特殊情况,原定的勘察计划几乎全部被打乱,在项目部的不懈努力下,实施了少量钻孔,尤其钻孔ZK10的实施对认识左坝肩滑坡起到了关键作用。

5 形成机制及稳定性初判

坝址左坝肩滑坡处于青藏高原东南缘高山峡谷区,受金沙江的切割作用,岸坡陡峻,前缘地形临空;后缘受托顶-开文断裂(F10-1)切割;边缘及底部主要为岩性软弱绢云母石英千枚岩,卸荷裂隙、断层等较发育,使滑坡的形成具备了较好的边界条件。在长期岩体风化、自身重力作用下,以及降雨、地震等因素诱发下,山坡下滑,形成滑坡[5]。

该滑坡体积约8 000×104m3,为岩质切层滑坡。根据ZK14孔深145 m滑带土的ESR、热释光测龄结果,该滑坡形成于晚更新世,距今10.8万a。

目前在该滑坡地形较陡部位或冲沟两侧发育小规模土质滑坡,体积几千方至数万方,均属降雨诱发的浅表层局部失稳现象,不影响滑坡整体稳定。在滑体中上部红土一带及滑坡前缘有百姓居住,经了解居住时间上千年,有人居住以来滑坡均未出现整体失稳现象,该滑坡目前整体处于稳定状态。

根据勘探资料,该滑坡滑床面较缓,主滑方向滑床面倾角13°~20°(图4);滑带土分布有砾石,砾石含量35%以上,多者达55%,去掉粗颗粒后滑带土的峰值强度:凝聚力7.2~13.0 kPa,内摩擦角16.5°~20.5°,可见滑带土自身具备一定的强度;该滑坡为古滑坡,滑带土长期在滑体土荷载的压力下已基本完成了排水固结,滑带土的强度得到了一定程度的提高。况且滑坡前缘被金沙江河床覆盖层压覆,压覆厚度达150 m左右,对滑坡起了较好的压脚作用,有利于滑坡整体稳定。因此该滑坡现状条件下整体稳定性较好。

图4 左坝肩滑坡地质纵剖面Fig.4 Geological profile of landslide on the left abutment

6 结 语

此坝址左坝肩滑坡规模巨大,地形地质条件复杂,对它的认识经历了未知到认知,从查勘至规划阶段岩质斜坡的初判及断层破碎带的争论,到预可行性研究阶段初期卸荷倾倒变形体的提出,至最后滑坡的认定,这一认识过程间接反映了勘察工作逐渐深入的过程。通过本文笔者认为大自然某些地质体不是靠肉眼及简单的地表工作就能认识的,需要结合深入的勘探工作并进行综合分析才能够正确认识它,只有认识了它们,才能为我所用以及避免地质灾害的发生。

该滑坡为特大型滑坡,形成于晚更新世。滑坡前缘被金沙江河床深厚覆盖层压覆,整体稳定性较好。大坝左岸坝体几乎全部座落在滑坡体上,坝体压覆后滑坡更趋稳定。坝址因左坝肩滑坡引起的主要工程地质问题为坝基沉降变形问题、坝基防渗处理问题、穿越滑体的大型洞室群围岩稳定性及工程高边坡稳定问题等,处理技术难度较大,因此该滑坡对坝址枢纽工程的布置影响较大。

[1] 王启国.金沙江中游上江坝址河床深厚覆盖层建高坝可行性探讨[J].工程地质学报,2009,17(6):745-751.(WANG Qi-guo.Feasibility study on construction of high dam atmiddle reaches of Jinsha River with thick riverbed deposit[J].Journal of Engineering Geology,2009,17(6):745-751.(in Chinese))

[2] 王启国.金沙江虎跳峡河段河床深厚覆盖层成因及工程意义[J].岩石力学与工程学报,2009,28(7):1455 -1466.(WANGQi-guo.Causes riverbed deep cover and engineering significance of Tiger Leaping Gorge reach of Jinsha River[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2009,28(7):1455-1466.(in Chinese))

[3] 王启国.金沙江虎跳峡河段水电开发重大工程地质问题研究[J].岩土工程学报,2009,31(8):1292-1298.(WANG Qi-guo.Major geological problems concerning hydropower development of Tiger Leaping Gorge of Jinsha River[J].Chinese Journal of Geotechnical Engineering,2009,31(8):1292-1298.(in Chinese))

[4] GB50487-2008,水利水电工程地质勘察规范[S].北京:中国计划出版社,2009.(GB50487-2008,Code for engineering geological investigation of water resources and hydropower[S].Beijing:China Planning Press,2009.(in Chinese))

[5] 李会中,王团乐,段伟锋,等.金坪子滑坡形成机制分析与河段河谷地貌演化地质研究[J].长江科学院院报,2006,23(4):17-22.(LIHui-zhong,WANG Tuanle,DUAN Wei-feng,et al.Geological study on mechanism of jinpingzi landslide and evolution of landform of Jinsha River[J].Journal of Yangtze River Scientific Research Institute,2006,23(4):17-22.(in Chinese) )

(编辑:曾小汉)

Understanding on Large-scale Geological Anomalous Body on Left Abutment of Some Dam on Jinsha River

WANG Qi-guo,LIU Gao-feng,YAN Yi-qiang,HU Yan-ping,HOU Qin-li

(Yangtze River Geotechnical Engineering Corporation,Wuhan 430010,China)

There exists a large-scale geological anomaly with a huge thickness on the left abutment of some dam on

Jinsha Rive,which is composed of cracked rockmass,clay on its surface and broken stones.For understanding the essence of the geological phenomenon,a gradual recognition process is as follows:a rocky slope→a fault broken rock belt→a toppling deformation rockmass as unloading→a landslide body.The landslide is regarded as the final recognition.It belongs to the rock-cut landslide,formed in the late Pleistocene.Its volume is about8 000×104cubic meters.Its front is covered by a deep laminated overburden of Jinsha River bed,its integral stability is good,but the impact of its existence on dam site arrangement of the dam is rather great.

geological anomaly;dam stability;landslide

P642

A

1001-5485(2010)08-0050-04

2009-09-26;

2010-02-09

王启国(1972-),男,湖北丹江口人,工程师,从事水利水电工程地质勘察工作,(电话)15827365826(电子信箱)cjwwqg001@163.com。