学会运用综合思维分析自然地理问题

浙江省绍兴市第一中学分校(312075) 楼利苗

一、综合思维在中学地理学习中的地位

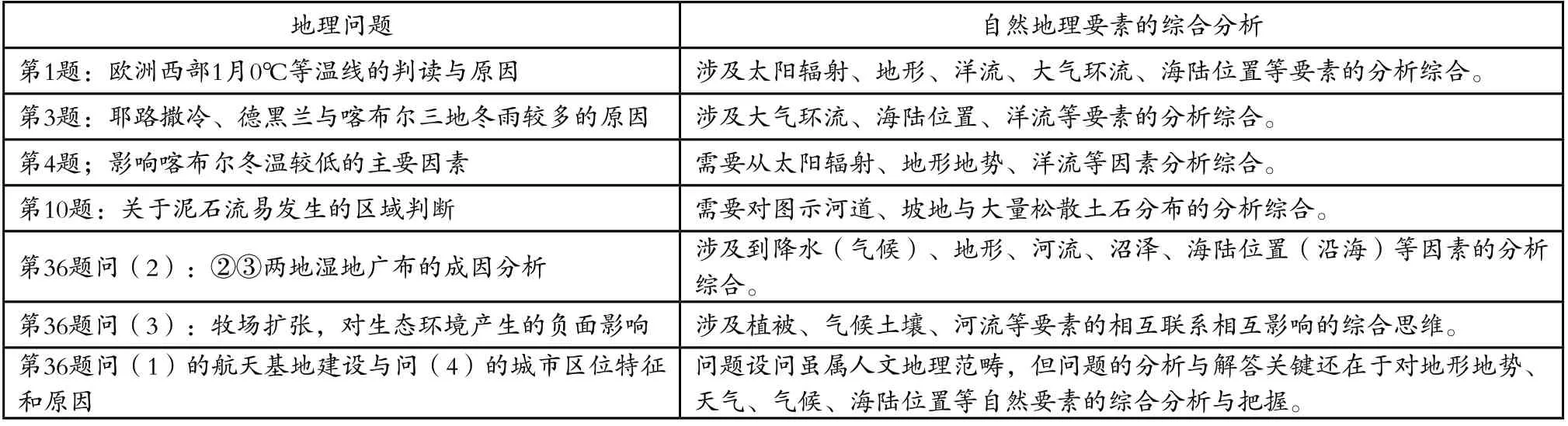

自然地理环境是由大气、水、岩石、生物、土壤、地形等自然地理要素有机组合而成的一个复杂的自然综合体。这些自然要素通过水循环、生物循环、岩石圈物质循环等过程,进行着物质迁移和能量交换,形成了一个互相渗透、互相制约和互相联系的整体。地理综合思维则是对形成复杂的地理现象的因素进行多角度、多层次的分析、归纳、评价,透视地理现象与本质的关系并获得地理结论的思维方法。它也是地理学科最突出的思维特征和能力特征之一。正因为任何自然地理事物本身就是综合性事物,中学地理教学中只有学会运用综合思维的方法,才能从总体上把握自然地理事物的本质和规律,才能真正有效地学好自然地理。同时,历年地理高考试题中对自然地理要素的综合考查(如表1),既是高考地理试题突出学科主干知识考查的有力载体,更是高考地理试题是否注重学科能力考查的标杆。

表1 2010年浙江高考文综部分地理试题

二、地理学习中培养与学会运用综合思维的途径

1. 深刻理解每个自然地理要素特征以及它们之间的本质联系

从2010年浙江高考文综地理试题可以看出,自然地理问题的综合分析,需要充分调动自然地理概念、自然地理事物的主要特征及分布、自然地理原理与规律等知识。而每个自然要素的形成发展又极具复杂性,因此,在平时学习中要深刻理解把握每个自然要素的特征、形成、分布和演变规律以及它们之间的互相联系。又因各自然要素的地位有主次之分,其中起主导作用的是气候。为此,从把握主要矛盾和核心问题出发,地理学习中更需侧重把握以下核心主干知识的规律与原理。

(1)气温与各自然要素的关系(如表2)

表2 气温与各自然要素的关系

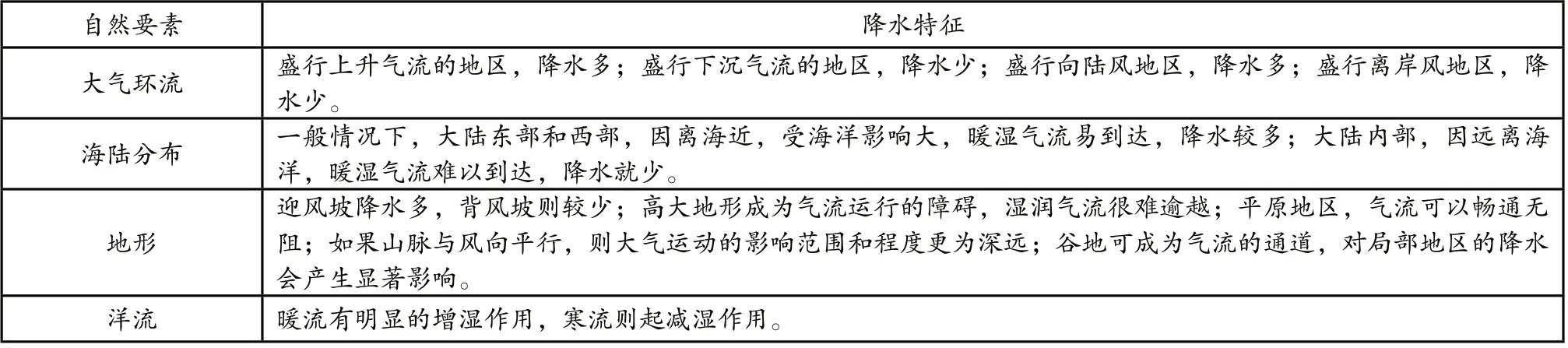

(2)降水与各自然要素的关系(如表3)

表3 降水与各自然要素的关系

(3)自然地理环境各要素间的相互关系

图1说明了地理环境各要素并不是孤立存在和发展的,而是作为整体的一部分与其它要素相互联系和相互作用的。地理环境各要素不仅是一个有机整体,而且,一旦某一要素的变化,会导致其它要素甚至整体的改变。

第一,各自然要素与土壤的关系。土壤是地理环境各要素综合作用的产物。成土母质(地貌)是土壤的初始状态,是土壤形成的物质基础和植物矿物养分元素的最初来源;气候直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度;生物的作用标志着成土过程的开始,土壤中有机质的积累和矿物养分元素的富集,都是生物对母质的改造作用所致;地形通过对气候、植被、水流速度的影响间接地作用于土壤;水文直接影响土壤的水热状况和土壤的物理、化学特性。

第二,各自然要素与气候的关系。水(水文)的热容量大,有大面积水域的地区或土壤中含水量较多的情况下,热容量增大,气温的日年较差会减小,又由于水汽蒸发增多,降水也会相应增加;植被(生物)具有涵养水源的作用,植被覆盖率高,土壤中含水较多,蒸发量增加与植物蒸腾作用加剧,使降水增加与气温日年较差减小;地形(地貌)对气温与降水的影响如前所述更为深刻与广泛。

图1

第三,各自然要素与水文的关系。气候影响河流的流量、水位变化、水能等水文特征,气候及其变化则影响着湖泊、冰川的演变发展;生物与土壤参与水循环,也对水体的理化性质产生影响;地貌(地形)对水流速度、水体循环起重要影响。

第四,各自然要素与地貌的关系。气候通过对风化、侵蚀、搬运、沉积等外力作用方式、程度的影响,以及气候通过对水文、土壤与生物的影响作用于地貌的形成发展;水文、土壤与生物通过水循环、生物循环与岩石圈的物质循环改变着地球表面的形态。

第五,各自然要素与生物的关系。生物的生存发展需要光、热、水、土等自然物质条件,地球表面光、热、水、土条件的差异,直接影响生物的形成、生物的分布等差异。

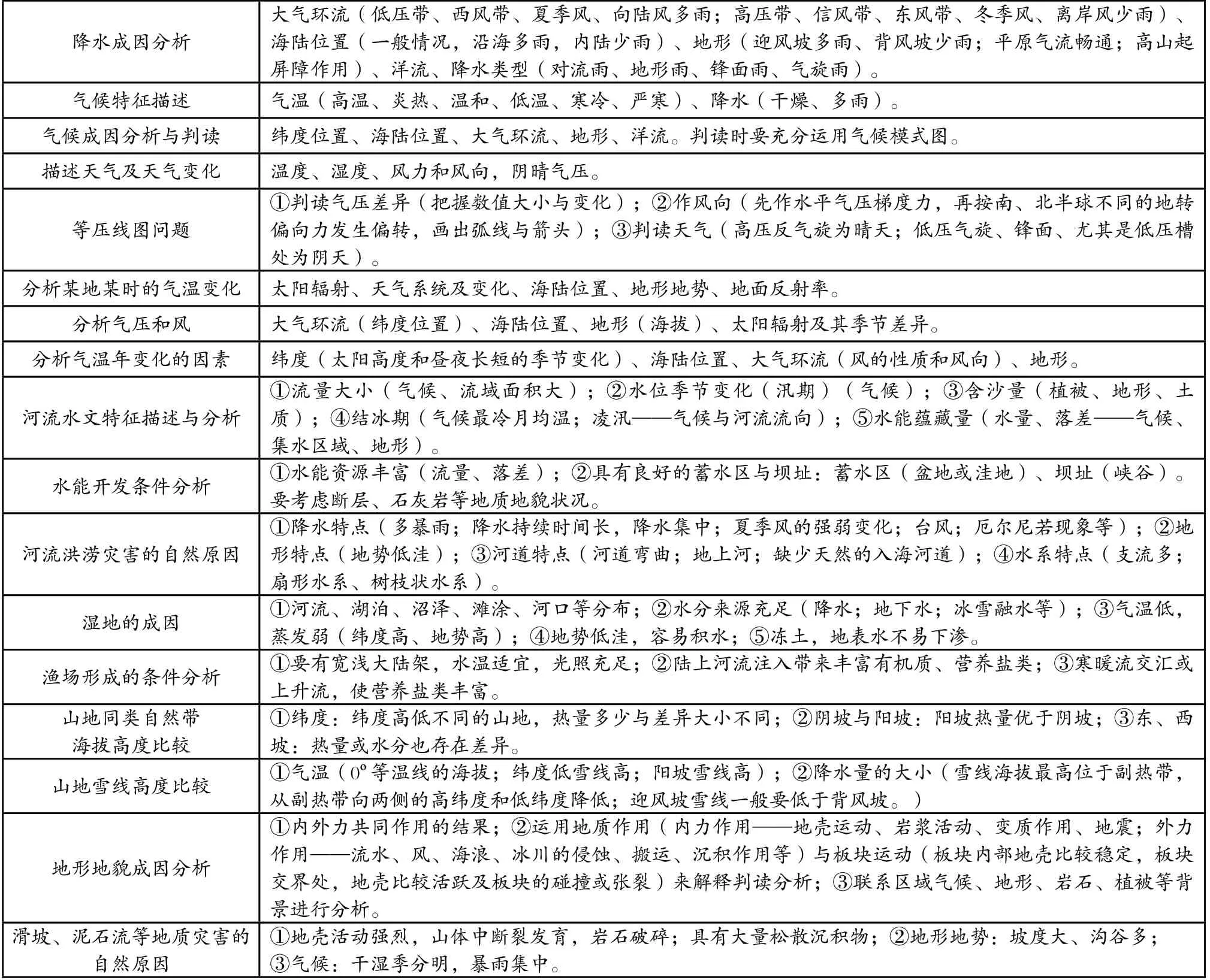

2. 善于对综合性自然地理问题进行知识建构

考试中,学生面对综合性地理试题缺乏完整、全面的解题思路是极为常见的现象。究其原因,关键是自然地理问题往往需要多层次、多角度地思考分析,究竟从哪些角度入手才是准确的一时难以把握,导致在解题中形成思维障碍。要解决这一问题,笔者以为,在实际学习中,对一些综合性自然地理问题的分析思路进行知识建构并不断的积累,就能开发自己对综合性试题的解题思路,逐渐养成对综合性地理问题的探究方法,并可以达到懂一点、晓一类、通一片的效果。以下是笔者在教学实践中积累的有关对综合性自然地理问题分析的一些知识建构,它隐含着很多综合性地理问题的解题思路(如表4)。

表4 综合性自然地理问题分析知识建构

?

3. 从实战训练中不断领悟运用综合思维分析自然地理问题的基本观点

下面以2008年全国文综卷Ⅰ第36题问(3)(读图2,完成下列要求。(3)指出G河没有形成明显三角洲的原因,并加以分析。)为例,来探讨运用综合思维分析自然地理问题的基本观点。

图2

(1)树立全局性观念

如问(3)中要求“指出G河没有形成明显三角洲的原因,并加以分析”,对该问题的解答,既要考虑到G河所在的区域背景特征,又要从该区域的地形、河流、气候、植被等各种自然要素出发进行综合的分析、归纳、评价,最终达到对这一自然地理问题的全面、完整、深入的理解,并获得准确的地理结论。因此,运用综合思维分析自然地理问题时,必须树立全局性观念,明确每个自然地理问题的形成、发展往往是多种自然要素综合作用的结果,需要考虑方方面面的因素。

(2)分析是综合的基础

问(3)中“G河没有明显三角洲”的问题核心在于“泥沙问题”。没有形成明显三角洲的可能性有两种情况,一是泥沙少,二是泥沙不易在G河入海口产生沉积。但这两种可能性存在的原因,至少涉及地形、气候、植被等多种自然要素。在解答自然地理问题时常常遇到类似的包含三个或三个以上因素的综合影响。此时,只有先逐一选取各自然要素分别加以分析推理,分清各自然要素对核心问题影响的主次,然后将它们综合起来,才能达成对核心问题的综合认识与解答。

(3)善于灵活运用知识建构作答

地理高考试题,无论如何变化与创新,但考查的落脚点不会脱离地理学科的主干知识。如问(3)中“G河没有明显三角洲”的背景是一个“新”的问题情景,设问带着逆向思维方式,还突出考查了考生综合分析问题的能力。尽管如此,但问题还是“流水沉积的三角洲”,三角洲的形成与“流水速度”、“流水中泥沙含量”有关。所以只要考生头脑中具备关于三角洲成因分析思路的知识建构,并加以适当的灵活运用,就能准确地从地形类型分布、地势起伏差异与水流速度的关系,以及气候、植被与水土流失的关系出发,对该设问作出完美的地理结论。