中国林纸一体化进程:实施、研究与政策

张智光杨加猛谢 煜陈 岩

(1.南京林业大学经济管理学院,江苏南京,210037;

2.南京林业大学环境与发展系统工程研究所,江苏南京,210037)

综 述

中国林纸一体化进程:实施、研究与政策

张智光1,2杨加猛1,2谢 煜1,2陈 岩1,2

(1.南京林业大学经济管理学院,江苏南京,210037;

2.南京林业大学环境与发展系统工程研究所,江苏南京,210037)

中国林纸一体化从萌芽阶段至今,已经走过了半个世纪的历程,目前已进入关键性的整体推进阶段,因此需要进行全面的回顾和总结,以便明确未来的发展方向。为此,分别对中国林纸一体化的实施进程与问题、研究进程与动态、政策进程与对策进行系统探讨,由此勾勒出中国林纸一体化的实施、研究和政策相互作用和相互促进的全景图谱。通过对这3条发展脉络的分析,指出了中国林纸一体化的现状与亟待解决的问题,进而提出今后的研究重点和政策建议。

林纸一体化;实施;政策

由于森林资源匮乏、禾草资源比较丰富,中国造纸工业在起步阶段选择了以稻草和麦草等植物纤维原料为主的发展模式。这种“以草为主”的原料结构是造成中国造纸企业平均规模过小、技术装备落后、产品档次低、竞争力弱和污染严重等问题的主要原因。而林纸一体化模式是国际上纸业和林业发达国家的普遍做法,是促进中国造纸工业向规模化、现代化和绿色化方向发展的战略选择。在中国林纸一体化的进程中遇到了各种困难,对相关的理论研究和政策支持产生了强烈的诉求;研究者们针对实际问题,展开了富有中国特色的大量的研究工作,并提出了许多合理的政策建议;政府管理部门根据中国林纸一体化的实际问题和理论研究成果,制定并落实了一系列相关的推进政策。中国林纸一体化的实施、研究和政策,三者相互作用、相互促进,形成了推动林纸一体化发展的合力。

1 中国林纸一体化的实施进程与问题分析

1.1 发展阶段

中国林纸一体化的实施经历了一个较长的探索和发展过程。纵观这一过程,可以分成5个阶段。

1.1.1 单边拓展阶段:20世纪60~70年代

20世纪50年代,中国实行严格的计划经济体制。在国家统一的管制下,林业部门负责造林,轻工业负责造纸,林业生产出的原木和造纸企业所需的造纸用材必须由国家计划部门按计划分配和调拨。这个时期称为“林办林,纸办纸”时期。

之后,中国出现了林纸一体化的萌芽,分为“林办纸”和“纸办林”两个时期[1],称为单边拓展阶段(萌芽阶段)。“林办纸”时期始于20世纪60年代初期。当时木材调拨价格低,经济利益分配不合理,森工企业为了分享造纸利润,自办了上百家小型木浆纸厂。这些小型制浆造纸厂因为规模小、纸质差和成本高等原因先后亏本倒闭。“纸办林”时期出现在20世纪60年代中期至70年代末期。当时造纸用材计划分配连年有缺口、供应不足,为确保原材料供应的稳定性,在原轻工业部的推进下,造纸企业开始自办原料林基地。但由于受到体制、税费、管理和资金等因素的影响,纸浆林基地建设发展十分缓慢,根本无法满足造纸的需要。

萌芽阶段迈出了林纸产业纵向一体化的第一步。这一阶段的主要问题是,林纸各自为政,单边行动,因而势单力薄,无法形成合力。

1.1.2 初步联合阶段:1980—1986年

1978年,原轻工业部、林业部及黑龙江省政府派出联合工作组赴大兴安岭林区调查,1980年两部联合向国务院提交了“关于实行林纸联合建立造林基地的请示报告”,计划在黑龙江大兴安岭和广西梧州建立林纸联合企业。在国家行政部门的推动下,这个时期造纸企业开始从产品销售收入中提取基地建设基金资助造林。1981—1985年,轻工系统共提取育林费近4000万元[2]。此外,1986年前后,在一些地方政府或林业局的直接操作下,开展了林纸联合的初步尝试,如浙江的安吉[3]、安徽的泾县[4]、黑龙江的佳木斯[5]等地实施了林纸结合项目。但造林规模都很小,有些项目只有几千亩。

这一阶段的初步林纸联合由于计划经济体制的制约收效甚微,所带来的变化仅限于造纸企业提取出少量的育林资金,林业部门制定了小规模的纸浆林规划。

1.1.3 局部试点阶段:1987—1995年

1987年,中国林学会与中国造纸学会在北京召开了“林纸联合论证会”。这次会议是中国林纸一体化的一座里程碑,使人们对林纸一体化的重要性和必要性达成了广泛的共识。会议指出,“林纸结合是中国林业和造纸工业的必由之路”,提出了“以林养纸、以纸促林,林纸结合一体化生产”等建议[6]。国务院领导对此作了批示,并由国务院办公厅秘书局对林纸结合问题进行专题调查。1988年,国务院下发了“关于研究林纸结合问题的会议纪要”,并决定在黑龙江大兴安岭十八站、广东雷州、吉林延边、福建南平4个条件比较成熟地区的林业局和造纸企业进行林纸结合试点。但很快,其中3家试点单位都因管理体制不顺、林纸脱节、试点资金没有落实等原因被迫中断。只有南平纸厂与附近林区的林纸结合项目起初进行得比较顺利,但后期还是困难重重、经营惨淡[1]。

这次试点虽然没有取得成功,但国务院的有关决定为以后的林纸一体化提供了政策依据。而且在这一时期,中国纸浆林面积得到了扩大。截至1995年,全国24个大型造纸企业已造林23万hm2[6]。与此同时,外商也开始在中国投资培育纸浆林。1988年,香港岚昌公司率先在广东惠阳县租地1668.8 hm2营造南阳楹木速生林。到1995年,已有10多家大型跨国公司在中国投资造林。

1.1.4 实质进展阶段:1996—2000年

1996年后,在国家下令关闭污染严重的小纸厂、进口纸热销以及金光集团等跨国公司跻身中国造纸业等多重压力下,中国造纸业深感生存危机[7]。1998年,中国造纸学会和中国兴发集团召开了“产融结合,重塑中国现代纸业战略研讨会”,形成并向国家呈报了“关于加快人工林建设,振兴中国纸业的建议”[8]。国务院领导对此亲自作出批示。国家计委和国家经贸委根据领导批示,召集国家轻工业局和国家林业局研究并提出实施林纸一体化的相关建议[6]。

在市场压力和行政推动的双重作用下,从这一时期开始,中国林纸一体化进入了实质性的发展阶段。一些森工和造纸企业加速技术改造,优化管理体制,以多种形式实行林纸一体化,大力开展原料林基地建设,截至2001年已造林47.43万hm2[9]。同时,外资造纸企业在中国大力拓展原料林基地或组建营林公司,一方面为中国林纸企业提供了可借鉴的经验,另一方面也给后者带来了危机感和紧迫感。这一阶段的主要问题是在中国特定的林纸产业背景下,还没能找到有效实现林纸一体化的组织模式和运行机制,进展过程仍然困难重重,还需要进一步的政策和资金支持,需要促进林纸产业的现代化建设。

1.1.5 整体推进阶段:2001年至今

进入21世纪后,国家出台了一系列推进政策,使中国林纸一体化进入了一个整体推进的良好发展时期。这些政策和措施包括:2001年“关于加快造纸工业原料林基地建设的若干意见”,2002年林业六大重点工程之一“重点地区速生丰产林用材林基地建设工程规划”,2003年“国家林业局关于完善人工商品林采伐管理的意见”,2004年“全国林纸一体化工程建设‘十五’及2010年专项规划”, 2007年“造纸产业发展政策”和“林业产业政策要点”,以及2008年“关于推进集体林权制度改革的意见”等。

在这些政策的推动下,许多省份都制定了相应的林纸一体化的战略规划,各地林纸一体化建设快速发展。到2008年底,全国约有72家企业已经或正在建设纸浆林基地,已批准建设的较大林纸一体化工程项目有20多个,如湖南泰格林纸、印尼金光(中国)、芬兰斯道拉恩索(中国)、福建南纸、青山纸业、云南云景、宁夏美利、安徽安庆、湛江晨鸣、山东华泰、广西贺达、河南濮阳和贵州黔东南纸业等林纸一体化项目[10]。

1.2 组织和运行模式

在上述林纸一体化发展过程中,中国林纸业一直在探索林纸结合或林纸一体化的组织和运行模式,各种林纸结合的模式层出不穷,例如“公司+农户”(如契约合作、订单收购等)、扶持营林大户、股份合作、租地造林和承包土地等。有学者认为,这些林纸结合的模式并不是真正意义上的林纸一体化[11]。而从企业组织理论的角度,中国林纸一体化的组织模式经历了公司模式、集团模式和供应链模式3个发展阶段[12]。目前,中国林纸一体化供应链模式正在形成,它是在以上各种模式的基础上产生的现代组织和运行模式,将成为未来林纸一体化的发展趋势。

1.3 现阶段的主要问题

中国林纸一体化的实施过程是一个不断遇到各种困难和解决各种问题的过程。目前,人们对林纸一体化有了更加深入的认识,已被提升到国家战略的高度,成为振兴中国林业和造纸业的突破口。但现阶段仍然存在诸多迫切需要解决的问题,主要表现在以下几个方面。

(1)林地落实困难。在保证生态建设和农业用地的前提下,能供给林纸一体化建设的林地很有限,而且许多宜林荒地的立地条件较差。此外,集体林权制度改革在激发林农造林积极性的同时,也加剧了林地分散的程度。将这些零散的土地集中起来经营纸浆林,工作难度大,经营成本高,难以运用先进的技术和管理方式进行规模化和现代化经营[13]。

(2)融资困难。由于纸浆林建设周期长、土地等各种费用高、自然灾害等各种风险大,因此融资比较困难[13]。

(3)税费负担过重。林业产业体系仍被割裂为营林、森工和流通销售等几个环节,使得征税范围扩大,税费种类过多。有些地区,各种木材税费多达20余种,多税并列,重复征收,林木税费要占第一次销售价的50%以上[14]。

(4)营造纸浆林的技术准备不够充分。例如,对既适合制浆造纸又适合造林地区自然特性的树种的选择,以及所选树种的育种、育苗、造林、管护和加工等方面,还没有形成成熟的技术体系[15]。

(5)采伐限额的制约。人工林的采伐管理方式仍然比较传统,有限的采伐指标制约了企业和林农的造林积极性,难以保障原料供应。

(6)区域发展不平衡。例如,黄淮海平原地区林纸一体化发展相对迟缓,特别是一些森林资源、水资源和环保容量适宜地区的重点林纸一体化项目起步和进展缓慢[16]。

(7)战略决策和规划滞后。在国家和地方政府层面上,缺乏科学有效的原料林建设战略方案,以及切实可行的指导性规划。多数现有规划还停留在目标层面,措施不到位,可操作性和对企业的指导性不强[10]。

(8)原材料综合利用水平低,林业绿色供应链尚未形成。在中国,人造板工业是木材利用的主力军,虽然制浆造纸业附加值较高,但由于进入门槛高和固定资产投资巨大等原因,其发展相对缓慢。由于林、浆、纸、板绿色供应链系统尚未形成,因此对有限资源的综合利用率较低[12]。

(9)尚未形成有效的产业组织形式和运行机制。多数林纸一体化企业或项目的组织和运行模式还停留在初步的林纸结合层次上,离林纸一体化的要求还有较大的距离。主要表现为林纸“结”而不“合”,“一体”而不“共生”,表面上或形式上实行了一体化,但实质上尚未形成一体化的有机结构,未形成林纸良性互动的运行机制[17]。

此外,中国林纸一体化还存在林业市场化和产业化程度低、林纸管理体制分割等其他问题[18]。

2 中国林纸一体化的研究进程与动态分析

2.1 中国林纸一体化研究的总体分析

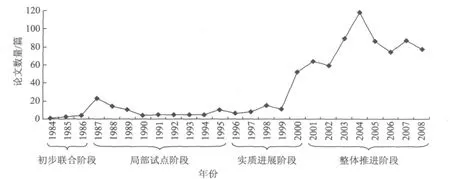

伴随着中国林纸一体化的实施过程,从20世纪80年代开始,中国学者就一直对这一过程的理论和实际问题进行探索。根据中国知网对“林纸一体化”及其相关词汇的检索结果,经统计分析可以看出,从林纸一体化的初步联合阶段开始,就有这方面的研究论文正式发表;到局部试点初期,出现了一个小高潮;沉寂了一段时期后,在实质进展阶段,林纸一体化的研究开始增加;在整体推进阶段出现了研究热潮,其中2004年一年发表的相关论文约120篇(见图1)。

图1 中国林纸一体化研究论文数量统计

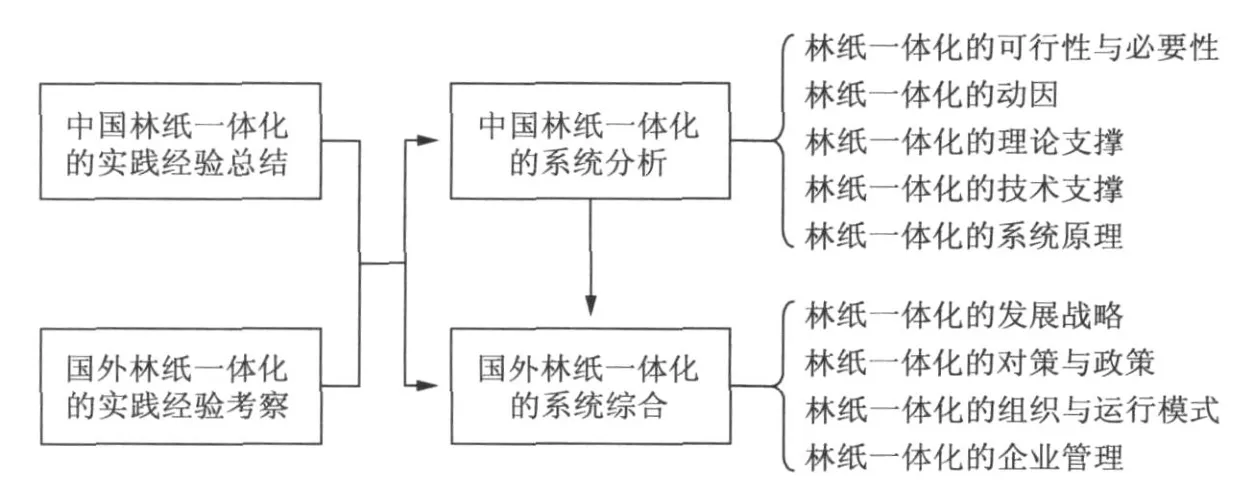

图2 中国林纸一体化研究的逻辑脉络

从这些论文的研究内容来看,大致可以分为4类:中国林纸一体化的实践经验总结、国外林纸一体化的实践经验考察、中国林纸一体化的系统分析和系统综合。其中,系统分析包含林纸一体化的可行性与必要性、动因、理论和技术支撑、系统原理等研究内容;系统综合包含林纸一体化的发展战略、对策与政策、组织与运行模式、企业管理等内容。尽管这些研究内容在时间上是交叉和并行的,但在逻辑脉络上有着如图2所示的内在联系。

2.2 中国林纸一体化的实践经验总结

从20世纪60年代起,中国就开始了林纸一体化的实施进程。进入初步联合阶段后,就有学者对中国林纸一体化实施的经验、教训、问题和对策等进行总结和研究。但在2000年以前,这方面的论文并不多。在进入整体推进阶段后,特别是2004年前后,随着推动林纸一体化的相关政策的启动、集体林权制度改革的推进、林纸一体化项目的纷纷上马,许多研究者对这些项目的实施和进展情况进行了跟踪研究。一些知名企业的林纸一体化项目尤其受到关注,例如福建南纸[19]、山东华泰[20]、APP[21]和泰格林纸集团[22]等。研究表明,这一时期的林纸一体化项目多以企业为主体、以市场机制为动力,与早期的以政府为主体、以计划经济体制为背景的做法有着本质的区别,因此取得了明显的成效。但同时,在这一转变过程中,也出现了许多关于体制、机制、政策、制度和资金等方面的问题,引发了学者们对中国林纸一体化的机理与运作等方面的理论探讨。

2.3 国外林纸一体化的实践经验考察

林纸一体化是世界造纸工业的普遍运作方式,在探究中国林纸一体化实施进程中所遇到的困难的同时,一些学者把眼光放到了对国外林纸发达国家成功经验的考察上。研究发现,各国林纸一体化的实施都有各自的特点。例如,瑞典的林-浆-纸-板公司将公司内部的紧密型一体化与公司外部较松散的供应链有机地结合起来[23];美国惠好公司(Weyerhaeuser)以“林办纸”的模式为本公司提供80%的纸浆原料,而该国的国际纸业公司(International Paper)则是“纸办林”的成功典范[23-24];加拿大木材加工业和制浆造纸业密切结合,大中型制材厂把占原木材积25%~30%的加工剩余物削成木片供应造纸企业,而制浆工业所用原料的30%~60%来自加工剩余物;芬兰造纸公司的自有林比较少,主要依靠林纸供应链方式通过私有林场获得原料供应;巴西主要实行的是紧密型的林纸一体化模式,即公司模式或集团模式;印度尼西亚的造纸公司在进行原料林建设时,可以获得国家造林基金的无息贷款和优惠的银行贷款。此外,许多造纸发达国家都十分重视林纸一体化的循环经济发展方式[25]。

总之,国外林纸一体化的成功经验对中国具有重要的借鉴意义[26]。但由于中外国情的差异,这些经验难以直接照搬进来,因此需要在中外对比研究的基础上,对中国林纸一体化的特定机理和运作方式进行深入的系统分析和系统综合。

2.4 中国林纸一体化的系统分析

关于林纸一体化的系统分析,起始于20世纪80年代对中国实施林纸一体化的可行性和必要性的研究[27-28]。通过理论与实践两方面的探索,所得出的肯定结论为中国实施林纸一体化增添了信心和决心。当然,仅仅确定了可行性和必要性是不够的,需要进一步了解推动林纸一体化发展的理论机理,但这方面的研究几乎滞后了20年。2006年,一些学者运用现代经济学和管理学理论,构建了林纸一体化的动力机制模型,描述了动因机制、产业组织机制和目标机制之间的相互作用关系[29]。在此基础上,又从林纸一体化的内部优势理论(交易成本、资产专用性、双重加价和最优产量决策等理论)、外部优势理论(风险规避和产业竞争力等理论)和组合方式理论(资产重组、产业融合、产业集群与网络化组织等理论) 3个方面构筑了林纸一体化的理论支撑体系[30]。与此同时,林业和制浆造纸的学者也在探讨适合林纸一体化的林木培育技术和制浆造纸技术,并与上述研究一起构成了林纸一体化的理论和技术两大支撑体系[18]。这些研究为下一步分析林纸一体化系统结构、环境和目标及运行原理奠定了基础。2009年,有学者运用系统工程、绿色供应链、循环经济和共生机制等理论,研究了融合上述理论和技术两大支撑体系的林纸一体化供应链的网络结构模型、层次结构模型、内部与外部关联结构模型[12],以及包含了资源链、生态链和价值链的绿色供应链共生模型和物质循环模型[17],从而进一步揭示了林纸一体化系统的运行机理。

2.5 中国林纸一体化的系统综合

通过系统分析,人们对林纸一体化系统的结构、环境、目标和机理等逐步加深了认识。与此同时,这些研究成果也促进了林纸一体化系统综合研究的不断深入。

在发展战略方面,一些研究者通过研究中国造纸业生产和消费状况,以及“洋浆”、“洋纸”的冲击,分析了中国造纸业面临的机遇和挑战,指出以“草”为主的战略是制约中国造纸业发展的根本原因,而林纸一体化则是造纸工业的“金牌”战略[31],并对其战略内涵和特征进行了研究[32]。

在林纸一体化的对策与政策方面,几乎所有的与林纸一体化相关的研究论文都会对此进行探讨。这方面的研究随着旧问题的逐步解决和新问题的相继出现而不断向前推进。早期的研究主要集中在如何打破林业部门和造纸部门的条块分割、加强合作、对林纸结合给予政策倾斜等方面[33-34]。随着林纸一体化的不断推进,又出现了新问题,学者们开始研究适当放宽采伐限额、降低税费、解决融资难和获取林地难等问题[14-15]。此后,在集体林权制度改革的背景下,林地被分配到一家一户,林地经营的破碎化对林纸一体化纸浆林基地建设产生了新的影响[12]。因此,通过林权流转政策促使林纸一体化企业能够获得大规模林地,实现纸浆林的规模化和现代化经营等问题又成为企业界和学者共同关心的重要课题[10]。

在林纸一体化的组织与运行模式方面,一些学者对国内外林纸一体化的各种模式进行了全面总结和系统分类,分别从垂直一体化、森林资源利用、合作形式、产业链构成、投资主体和一体化紧密程度等角度对林纸一体化模式进行了分类,并分析了各类模式的特点和适用范围[13,18,35]。在此基础上,建立了林纸一体化模式综合评价指标体系,对各种备选模式进行评价和分析,为中国林纸一体化项目的决策提供了科学依据[36-37],由此提出了适合中国林纸一体化具体情况的多层次绿色供应链模式[12]。

以上研究都是从宏观(国家层面)和中观(行业或供应链层面)角度探讨中国林纸一体化的系统综合问题,还需要进一步从微观角度,即林纸一体化企业管理的层面进行更加具体和细化的研究。但目前这方面只有为数很少的研究成果。例如,有学者对林纸一体化企业的森林资源资产和环境成本的核算方法进行研究,为促进企业可持续发展提供管理手段,并有助于政府制定相关的政策和措施[38]。

2.6 中国林纸一体化研究的动态分析

对以上分析进行总结,可以看出中国林纸一体化问题的进一步研究动态。笔者认为,中国林纸一体化研究主要有以下几个发展趋势。

2.6.1 林纸一体化的生态效益研究

目前多数研究关注的是林纸一体化的经济效益和社会效益,而对其生态效益关注较少。事实上,由于林纸一体化项目的实施,大量的宜林荒山和荒地得以改造,森林覆盖率和蓄积量迅速增加,因而改善了中国的生态环境。因此,林纸一体化项目的碳汇作用、林业经济体系与生态体系的良性互动[39]、林业绿色供应链管理[40]等方面将成为今后的一个重要研究方向。

2.6.2 更加深入的实证研究

对中国林纸一体化企业或项目的现有研究,多以经验总结或进展报道的形式出现,缺乏深入细致的调查研究。而对于国外林纸一体化实践的了解更是走马观花,浮于表象,难以搞清楚其内在的运作机理。因此,进一步的研究需要深入企业、纸浆林基地、林场、农户和政府相关部门,对林纸一体化运作的深层次问题进行定性和定量相结合的调查研究。

2.6.3 前瞻性的理论研究

林纸一体化的理论研究常常滞后于实际进展,缺乏前瞻性和系统性。因此,需要运用现代经济管理的理论和方法,将其他领域中先进的管理理念和手段应用到林纸一体化的研究中,例如,运用绿色供应链、绿色物流、循环经济、绿色共生、战略联盟和风险管理等理论和方法研究林纸一体化问题[40]。

2.6.4 具体化和可操作的系统综合研究

现有的林纸一体化战略、政策和模式等方面的研究还是比较粗略和笼统的,具体、细致和可操作的方案较少。因此,下一步需要进行具体深入的系统综合研究,并且不能仍停留在原理性综合上,要深入进行操作性综合的研究;不能只回答“应该做什么”,还要能回答“怎样去做”。此外,微观层面上的林纸一体化企业管理的研究也是今后的重要研究方向。

3 中国林纸一体化的政策进程与对策建议

3.1 中国林纸一体化的政策走向分析

中国林纸一体化的政策走向与林纸一体化实施过程中出现的问题息息相关,并受到相关研究成果的影响,同时这些政策又推动着林纸一体化的实施。

3.1.1 整体推进阶段之前的政策分析

在中国林纸一体化的萌芽阶段,森工企业和造纸企业先后进行了“林办纸”和“纸办林”的尝试。由于条件不成熟,而且缺乏相应的政策支持,因此没有获得成功。但是,这种尝试对以后相关政策的制定具有重要促进作用。

在林纸一体化的初步联合阶段,为配合原轻工业部和林业部联合推动的林纸联合企业的组建,1981年财政部、林业部联合发出文件,提出了“关于造纸厂建立造纸林基地和提取育林费试行办法”。在这一政策的促进下,造纸企业开始从经营收入中提取一定的资金资助造林。其积极意义在于构建了营林和造纸产业之间的价值链的雏形,而其局限性在于这种利益的分配并不是出于市场机制,而是行政手段的推动,未形成系统的自组织性,因此效果并不明显。

在局部试点阶段,1987年中国林学会和中国造纸学会召开了林纸联合论证会,与会者认为,过去林纸联合成效不大,主要原因之一是缺乏适当的、符合客观事物发展规律的政策和体制。国务院十分重视这次论证会的建议,于1988年下发了“关于研究林纸结合问题的会议纪要”,并实施了林纸一体化的局部试点工作。由于在运行机制的转变上没有取得实质性的进展,这次试点最终并不成功。但南平纸厂与附近林区的林纸结合试点项目取得了阶段性的成果,为今后中国林纸一体化的发展积累了经验,摸清了路子,并为下一阶段的政策制定提供了依据。

在实质进展阶段,国家领导和有关部门更加重视中国林纸一体化的发展,尽管没有采取具体的行政措施,但迫于国内外市场环境和环保等方面的压力,中国林纸一体化建设的成效比较明显。这一时期的发展使人们看到,市场机制和政策激励的双重作用要比直接的行政干预更为有效,由此更加明晰了林纸一体化的政策诉求。

3.1.2 整体推进阶段的政策分析

在以上各阶段的经验总结和理论研究的基础上,进入21世纪后,国家在鼓励和支持林纸一体化建设方面打出了一套政策“组合拳”。

2001年,经国务院批准,国家计委、财政部和国家林业局颁布了“关于加快造纸工业原料林基地建设的若干意见”,把造纸工业定性为国民经济的基础原料工业,从林纸一体化工程建设的组织机构、体制、机制、规划、资金和采伐管理等方面提出了新的意见和规定,要求在政策性贷款、财政贴息和税收等方面给予适当的支持。特别是“按国家规定提取的育林基金采取企业自提自用的办法”和在采伐管理中“可将造纸林基地实行计划单列”等规定,是支持中国林纸一体化发展的重要政策突破。2002年,林业六大重点工程中的“重点地区速生丰产林用材林基地建设工程规划”正式启动,进一步推动了纸浆林的建设。2003年国家林业局出台了“关于完善人工商品林采伐管理的意见”,要求依法确保纸浆林基地木材采伐指标的落实,并在林木与林地使用权流转、林木资源评估与抵押等方面为林纸一体化发展营造良好的政策环境[41]。2004年,国家发改委发布了“全国林纸一体化工程建设‘十五’及2010年专项规划”,提出中国林纸一体化要以市场需求为导向,以资本和经济利益为纽带。规划确定了中国林纸一体化的原料林基地建设目标:力争通过10年左右的时间,建设速生丰产造纸林基地500万hm2,新增木浆产量550万t,使国产木浆比重提高到15%。2006年,在“国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要”中,提出了“调整造纸工业原料结构,降低水资源消耗和污染物排放,淘汰落后草浆生产线,有条件的地区实施林纸一体化工程”的要求。2007年,国家发改委发布的“造纸产业发展政策”以及国家林业局、国家发改委等部委联合制定的“林业产业政策要点”,提出要制定和落实森林、林木和林地使用权的流转和抵押办法,从而为林纸一体化企业获得林地、林木资源和贷款提供了政策依据。2008年,中国政府颁发了“关于推进集体林权制度改革的意见”,进一步明晰林地使用权和林木所有权,放活经营权,落实处置权,保障收益权,促进林业资源由资源向资本的转变,激发林农植树造林的积极性,为以上政策的实施提供了可操作的具体措施。

这一时期的政策在发挥政府宏观调控职能的同时,比较注重发挥市场机制和企业作为市场主体的作用,因此产生了显著的效果,使中国林纸一体化建设走上了快车道,并必将对其未来发展产生深远的影响。但目前的政策体系仍有许多问题,需要进一步完善。

3.2 进一步的政策诉求与对策建议

根据以上对中国林纸一体化进程中的实际问题、研究动态和政策走向的分析,下面就以下几个主要方面提出进一步促进中国林纸一体化未来发展的政策需求与对策建议。

3.2.1 优化采伐管理的政策和方法

中国对森林实行分类经营和限额采伐政策,但在政策和方法上对生态公益林和商品用材林的采伐管理还不够完善。虽然“关于加快造纸工业原料林基地建设的若干意见”对纸浆林采伐作出了相对宽松的规定:“造纸林基地实行计划单列,对造纸林基地抚育间伐的采伐指标实行单报单批,各地区在执行年森林采伐限额、年度木材生产计划中,要确保造纸林生产基地木材采伐指标的落实。”但由于纸浆林的采伐包含在该地区年度木材限额采伐计划之内,如果要增加纸浆材的采伐,就必须削减其他商品材的采伐计划,因此可操作性不强。可见,投资者造林后并不能保证按时按量进行采伐,这将影响其造林积极性,影响林纸一体化建设。另外,林木采伐过程需办理采伐许可证、运输证,并要经过木材检尺等多个环节,时间较长,成本较高。再者,林业部门每5年才能修订一次采伐指标,间隔时间过长,政策调整滞后于生产经营情况的变化。

为解决这些问题,建议对速生丰产人工林制定比较宽松的采伐政策,根据各区域营林的实际情况及时调整采伐指标,以便在发挥人工林应有的生态价值的前提下满足纸浆材的采伐需求,保证林纸一体化企业的原料供应。同时,要优化采伐管理流程,节省采伐和运输时间,降低采伐成本。另外,国家应促进低产林的改造,保证纸浆林基地建设的顺利开展。

另一方面,生态林的禁伐也不能绝对化,绝对禁伐不符合森林管护的自然规律。许多地区的生态林由于没有进行适当的抚育性间伐,不仅导致森林质量的严重降低,而且造成了林木资源的大量浪费。因此,可以通过对生态林的科学管护,为林纸一体化扩大原料供应来源,实现生态与产业的双赢。

3.2.2 完善林纸一体化资金的优惠政策

“林业产业政策要点”要求建立森林、林木和林地使用权流转交易平台,落实森林资源资产抵押登记办法,鼓励以林权作为抵押物向银行申请贷款。虽然这一政策有利于林纸一体化项目通过林权流转、抵押和优化股权配置等方式获得资金,在一定程度上缓解经费压力,但由于多种原因,林纸一体化资金链的衔接困难仍将长期存在[41]。其一,纸浆林基地投入巨大。以湖南为例,如果企业租地100万亩(6.7万hm2)造林,以平均每亩纸浆林投入800元计算,就需投入资金8亿元。即使是与土地所有者实行股份合作造林,减少租地费用,每亩造林成本也要到达400元左右[42]。其二,林木生产周期长。纸浆林虽然都是短轮伐期的树种,但最快的也要5~6年才能砍伐受益。在林木砍伐前,基本上只有投入而没有产出,而且随着造林面积的逐步扩大,累计投入的资金将不断增加。其三,造林项目的审批和资金到位较为迟缓。一些大项目一拖就是几年,使已经启动造林项目的企业处在因资金供应不上而难以为继的困难境地。其四,林木税费仍然过高。农业税费调整及林权制度改革以后,一些地方政府大幅削减了林业税费,促进了林纸一体化的发展。但各地发展不平衡,有些地区的林木税费仍然居高不下[14]。此外,营林风险较大。其风险主要来自自然灾害风险、资金风险、土地风险、林木培育风险、政策风险和管理风险等[43]。

为克服中国林纸一体化的资金困难,建议采取以下优惠政策和措施:①全面推进林权抵押贷款,加大林业信贷投放力度。②完善林业贷款财政贴息政策,对纸浆林建设项目适当增加贴息比重。③企业用于营造纸浆林的资金,允许税前留用,计入成本,或免征所得税。④完善林业保险制度,降低林业经营风险。⑤实行更为合理的税费政策,明确并统一所征税种、税率和计税基准,避免重复征收,取消各种不合理收费,对重点纸浆林基地项目应实行轻税赋、低税率政策。⑥鼓励通过林纸一体化项目促进生态建设,运用政策导向和法律约束等手段,建立健全生态补偿机制,对发挥了显著生态作用的人工林投资建设者或地区给予必要的生态补偿。

3.2.3 促进林纸一体化有效运行机制的形成

除了制定和落实比较直接的扶持政策外,政府部门一个更加重要的任务是促进林纸一体化有效运行机制的形成。有了良好的运行机制和市场环境,中国林纸一体化的实施就会走上自我成长和自我完善的自组织发展轨道,而政府的作用将由直接管理转变为间接的宏观调控。从以上对政策走向的分析可以看到,这一转变过程正在形成。

为构建良好的林纸一体化运行机制,需要政府、企业、林业经济组织、林农、行业组织和社会等多方面的共同努力。具体来说,应当做到以下几点:①政府的推动、扶持和监管要与造纸企业和林业组织的自主经营、企业化管理和市场化运作结合起来,避免行政直接干预。②各级政府制定的林纸一体化发展规划,是一种宏观、全局性的规划,是对企业规划的指导。一方面要在政府职权范围内制定切实可行措施,不能光喊口号、讲空话;另一方面又不能过于微观,不能干涉企业的自主经营权。③深化林权制度改革,明晰产权,放活经营,完善林权流转机制。一方面要保障广大林农的基本利益,调动其造林、护林和营林的积极性;另一方面要积极落实纸浆林基地的用地,通过建立林业合作组织和营林公司等方式将分散的林地集中起来实行规模化和现代化经营。④努力将林、浆、纸、板、商等环节整合成一个有机联系的一体化供应链,着力延伸林纸产业链,增强林纸一体化供应链的综合实力和整体竞争力。⑤为了得到社会各界的长期支持,林纸一体化必须走可持续发展之路。例如,在营林方式方面,要鼓励人工混交林的培育,以避免单一树种的生态风险,并提倡自然力和人力的有机结合,大力发展近自然林业;在加工方面,要提倡清洁生产和节能减排,加强污染控制;在整体供应链方面,要大力发展循环经济,实行绿色供应链管理。

4 结 语

中国林纸一体化的实施进程经历了从单边拓展、行政撮合、市场推动、市场机制与政府扶持共同作用等曲折的发展过程。在这一过程中,政府的相关政策和措施起到了十分重要的作用,而且今后仍将起到至关重要的作用,这是中国国情和发展道路所决定的。与此同时,研究者的跟踪研究为林纸一体化的实施和政策制定提供了重要的理论依据。从研究进程来看,这方面的研究正逐步从事后总结向富有前瞻性和操作性的事前指导方向发展。尽管目前还存在许多困难和问题,但中国林纸一体化正在形成良性循环的运行机制。

[1] 陈贵松.展望林纸结合的新发展[J].林业经济问题,2001,21 (1):18.

[2] 刘伟平.林纸结合的制度变迁研究[J].林业经济问题,2000, 20(4):194.

[3] 刘中定.安吉县实行林纸联合的做法[J].林业科技开发,1987, 1(2):18.

[4] 吴世新.泾县林纸联合营建国外松造纸林基地[J].中国造纸, 1987,6(6):17.

[5] 《林业经济》编辑部.建立营林基地,保证造纸用材——佳木斯造纸厂成为林纸联合型企业[J].林业经济,1986(2):65.

[6] 黄润斌.60年我国造纸工业纤维原料结构演变历程和展望[J].纸和造纸,2009,28(9):1.

[7] 崔鹤鸣.中国急需实施重组纸业的国家战略——对中国纸业发展战略的初步思考[J].中华纸业,1999,20(2):1.

[8] 中国造纸学会.关于加快人工林建设,振兴中国纸业的建议[J].国际造纸,1999,18(1):27.

[9] 顾民达.我国纸浆原料林基地建设现状与发展对策[J].中华纸业,2004,25(2):15.

[10] 顾民达.中国林浆纸一体化实施30年[J].中国造纸学报, 2009,24(增刊):5.

[11] 崔 平.林纸一体化:我国林纸结合的发展方向[J].林业经济,2008(6):27.

[12] 张智光.林纸一体化绿色供应链系统的结构与特性分析[J].南京林业大学学报:人文社会科学版,2009,9(4):69.

[13] 顾民达.林权制度改革有利于林纸一体化工程建设[J].中华纸业,2008,29(19):7.

[14] 余贻骥.关于林纸一体化工程建设的探讨[J].上海造纸, 2005,36(4):3.

[15] 康向阳.我国林纸一体化亟待解决的瓶颈问题[J].中华纸业, 2007,28(4):22.

[16] 孟宪平.用绿色产业大循环的思路推进林浆纸一体化建设[J].中华纸业,2009,30(17):12.

[17] 张智光.林纸一体化绿色供应链的三链共生模型研究[J].中国造纸学报,2009,24(增刊):11.

[18] 张智光.多视角下的林纸一体化体系结构研究[J].中国造纸, 2008,27(1):67.

[19] 林文耀.福建省林纸一体化进展情况[J].纸和造纸,2007,26 (5):83.

[20] 徐守福.华泰积极稳步推进林纸一体化项目[J].造纸信息, 2007(5):31.

[21] 原 野.APP林纸循环的宏观经济实践[J].绿色中国,2009 (Z1):140.

[22] 刘海军.泰格林纸集团的林纸一体化之路[J].纸和造纸, 2008,29(11):8.

[23] 张 钢.林纸结合概述[J].世界林业研究,1996,9(4):32.

[24] 张 蕾.以森林的可持续经营保障林纸一体化发展——美国国际纸业考察报告[J].林业经济,2006(6):75.

[25] 吴福骞.谈造纸工业循环经济(二)——保护、培育和利用森林资源[J].中华纸业,2005,26(7):14.

[26] 吴远征.国内外林纸一体化发展比较研究[D].南京:南京林业大学,2009.

[27] 白嘉雨.林场是造纸厂的第一车间——从国外林纸结合的经验探求中国建立纸浆材基地的可能性[J].广东造纸,1984 (2):14.

[28] 任宗华.试论西南地区实行林纸联合的必要性和联合形式[J].西南林学院学报,1987,7(2):70.

[29] 邹毅实,张智光.林纸一体化动力机制模型的构建与分析[J].南京林业大学学报:自然科学版,2006,30(4):33.

[30] 邹毅实,张智光,杜姗姗.林纸一体化理论支撑体系的研究[J].林业经济问题,2006,26(3):220.

[31] 张 蕾,戴广翠,王月华,等.加入WTO后的林纸一体化战略研究[J].林业经济,2003(1):12.

[32] 王 彬.林纸一体化战略机理与动因分析[J].中国造纸, 2006,25(3):56.

[33] 潘锡五.关于林纸联合几个问题的探讨[J].中国造纸,1987, 6(5):61.

[34] 王玉明.林纸结合:问题与出路[J].林业经济问题,1995,15 (4):34.

[35] 邹毅实,杜姗姗,张智光.林纸一体化模式分析与探讨[J].中国造纸,2006,25(7):60.

[36] 杨加猛,张智光,邹毅实.基于IS M的林纸一体化模式评价指标体系研究[J].林业经济问题,2007,27(3):206.

[37] 杨加猛,邹毅实,张智光.林纸一体化模式的评价方法及应用研究[J].中国造纸,2007,26(2):61.

[38] 王 妹,张智光.资源-环境核算体系研究——林纸一体化企业的视角[M].上海:上海财经大学出版社,2009.

[39] 谢 煜,张智光.林业生态与林业产业协调发展研究综述[J].林业经济,2007(3):66.

[40] 张智光.林业产业管理的新动态:林业绿色供应链[J].林业经济,2008(12):57.

[41] 陈奇志.生态建设和环保提速下的中国林纸一体化工程建设[J].中华纸业,2008,29(13):14.

[42] 李敖夫.湖南林纸一体化的现状、问题及对策浅议[J].造纸信息,2004(7):13.

[43] 曹容宁.营林项目风险评估、决策与防范体系研究[D].南京:南京林业大学,2007.

Abstract:Chinese forestry-paper integration(CFPI)has been implemented for half a century since the embryonic stage.Now it has entered the crucial overall promotion stage.So,comprehensive review and summing up of the process are necessary in order to orient future development.For this purpose,the practice process and problems,the research process and trends,and the policy process and countermeasures of CFPI are studied systematically.It draws an overall picture of interaction and mutual promotion among CFPIpractice,research and policy. The analysis in the 3 development trajectories demonstrates the present condition and urgentproblemsof CFPI.And then,future key research issues and policy proposals of CFPI are put for ward.

Keywords:forestry-paper integration;practice;policy

(责任编辑:田风洲)

The Development Process of Forestry-paper Integration in China: Practice,Research and Policy

ZHANG Zhi-guang1,2,*YANG Jia-meng1,2XIE Yu1,2CHEN Yan1,2

(1.College of Econom ics and M anagem ent,Nanjing Forestry University,Nanjing,Jiangsu Province,210037;2.System Engineering Institute for Environm ent and Developm ent, Nanjing Forestry University,Nanjing,Jiangsu Province,210037)

(*E-mail:zzg@njfu.com.cn)

TS7

A

1000-6842(2010)03-0064-09

2009-05-30

本研究为“十一五”国家科技支撑计划(2006BAD32B08)和国家自然科学基金(70873059)资助项目。

张智光,男,1958年生;教授,博士;研究方向:制浆造纸管理工程和林业管理工程。

E-mail:zzg@njfu.com.cn