SWAN序列检测点状短T2信号在老年腔隙性脑梗塞患者中的应用

李爱银,李亚林,庞 涛,于洪存,王新怡

(山东省千佛山医院放射科,山东 济南 250014)

随着社会老龄化的加剧,老年腔隙性脑梗塞等脑内微小血管病变的发病率明显增高,目前研究工作多集中于缺血性的微小血管病变,而脑内微出血(Cerebral microbleeds,CMBs)等出血性微小血管疾病在临床工作中尤其在国内尚未得到足够的重视。对于腔隙性梗塞的病人来讲,抗凝和抗血小板治疗是常用的治疗手段和预防措施,脑出血是这过程中常见且严重的并发症,寻找预测这种出血风险的指标有着极为重要的意义。新近的研究发现,CMBs是缺血性中风病人发病后发生出血转化和溶栓后脑出血并发症的危险因素[1-2]。新兴的磁共振SWAN序列在检测点状短T2信号方面有明显优势,而点状短T2信号大多被认为是微出血灶的表现形式。本文就磁共振SWAN序列检测点状短T2信号病灶方面进行探讨。

1 资料和方法

1.1 研究对象

1.1.1 正常对照组

选取2008年10月~2009年8月健康老年志愿者,共58例,作为正常对照组。老年人的划分遵循世界卫生组织西太平洋地区1982年所规定的60岁及以上的人群。年龄60~82岁,平均68.6岁,男25例,女33例。所有入选者均无神经系统、精神疾病病史,无代谢性疾病及可能影响神经系统的系统性疾患,在常规MRI图像上无明显病灶存在的老年人。

1.1.2 腔隙性脑梗塞组

收集同时期老年腔隙性脑梗塞患者58例,年龄60~86岁,平均69.5岁,男 32例,女26例;符合腔隙性脑梗塞的诊断标准;检查征得患者同意。排除标准:出血倾向疾病、脑肿瘤、脑外伤、海绵状血管瘤、脑血管瘤及动静脉畸形;急性脑出血或既往脑出血病史;存在其他脑部器质性疾病;存在严重的心肺疾病者。

1.2 研究方法

1.2.1 检查方法

使用美国GE公司signa 1.5T HD超导型磁共振扫描仪,8通道高分辨率颅脑线圈。所有研究对象颅脑均进行垂直脑干轴位常规MR FSE序列(包括T1WI、T2WI、T2FLAIR),GRE-T2*WI 及 SWAN 序 列检查。SWAN序列所得原始数据传输到ADW4.3工作站,应用最小信号强度投影重建得到观察图像。

1.2.2 扫描序列参数

①SWAN 序列:Echo number 13,TE min full,TR 85ms,Flip Angle 30°, 带宽 62.5,FOV 24cm×24cm,矩阵 320×256,ASSET 2.0,扫描层厚 3.0mm,ZIP 512,重建层厚6.0mm。②GRE-T2*WI序列参数: TE 20ms,TR 500ms,Flip Angle 25°,带宽 31.25,FOV 24cm×18cm, 矩阵 288×192,层厚 5.0mm,间隔1.0mm。

1.2.3 图像分析与评价

①腔隙性脑梗塞:通过常规FSE序列横断位T1WI、T2WI及T2FLAIR观察腔隙性脑梗塞病灶,定义为直径小于15mm,边界清楚,位于大脑深部结构及分水岭区,在T1WI序列表现为低信号,在T2WI序列表现为高信号、T2FLAIR序列表现为高或低信号的病灶;对称性扩大血管间隙排除在外。腔隙性脑梗塞按照数目多少分为:轻度(1~3),中度(4~10),重度 (>10)[3]。 ②点状短 T2信号:应用 SWAN及GRE-T2*WI序列观察,点状短T2信号表现为均一、圆形、边界清楚、直径在2~5mm之间周围无水肿的信号缺失区,并排除苍白球区域两侧对称的代表着钙化的低信号以及大脑各动脉远端分支横断面的流空影。点状短T2信号按照数目分为三级:轻度(1~2),中度(3~10),重度(>10)[4]。 所得图像由两名影像科副主任医师及一名神经内科医师采用双盲法进行独自评价分析,意见分歧时共同讨论得到一致意见。统计学应用SPSS13.0软件包进行分析。

2 结果

2.1 点状短T2信号检出率在各种不同序列的比较

2.1.1 不同序列点状短T2信号的检出

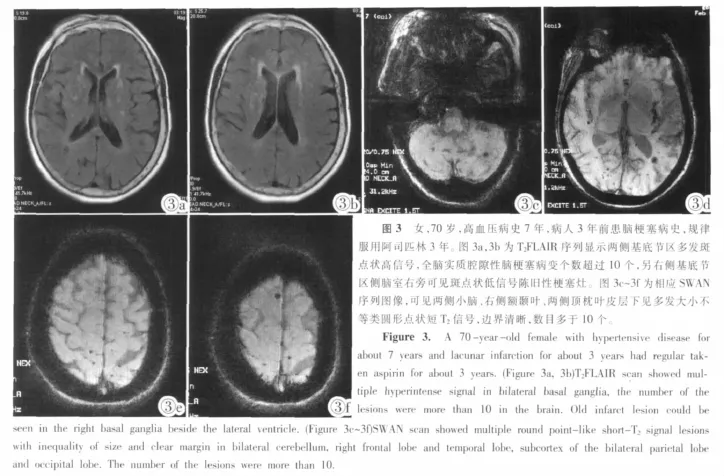

①SWAN序列:两组资料116例研究对象,SWAN序列检出31例77处点状短T2信号,其中腔隙性脑梗塞组25例68处,对照组6例9处。病灶在SWAN序列上表现为边界清晰、锐利的信号缺失灶,大小从 2~5mm 不等(图 1d,2b,2d)。 ②GRE-T2*WI序列:两组资料所有研究对象,GRE-T2*WI序列共检出17例38处点状短T2信号病灶,其中腔隙性脑梗塞组14例33处,对照组3例5处。GRE-T2*WI序列上病灶显示边界清晰度不如SWAN序列,较SWAN序列显示病灶数目较少,截面显示相对较小(图 1c,2a,2c)。

2.1.2 SWAN与GRE-T2*WI序列的比较

SWAN序列与GRE-T2*WI序列对腔隙性脑梗塞组点状短T2信号显示情况进行比较,卡方检验χ2=4.674,P=0.031,<0.05,提示差异有显著性。在对点状短T2信号显示方面说明SWAN序列较GRET2*WI序列有优势(表 1,2)。

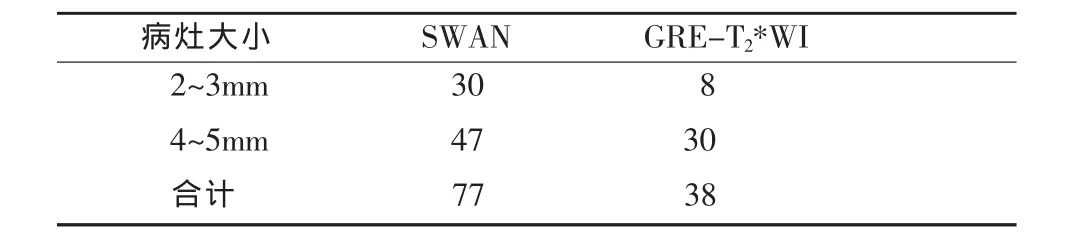

表1 点状短T2信号在不同序列的显示情况(个)

表2 不同序列对腔隙性脑梗塞组点状短T2信号显示比较

2.2 SWAN序列对腔隙性脑梗塞组与对照组点状短T2信号检出率的比较

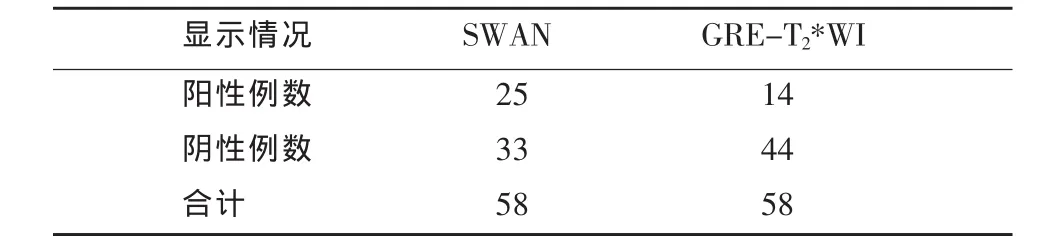

应用SWAN序列分别对正常对照组及腔隙性脑梗塞组各58例扫描,应用卡方检验,χ2=15.892,P<0.001,两组点状短T2信号发生率有显著差异。腔隙性脑梗塞组点状短T2信号发生率明显高于对照组(表 3)。

表3 正常对照组与腔隙性脑梗塞组点状短T2信号检出率

2.3 两组资料脑点状短T2信号严重程度的比较

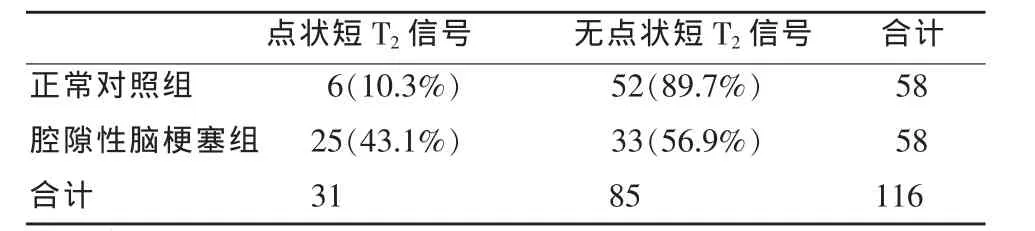

正常对照组:共发现6例9个点状短T2信号病变,均为轻度,占本组病例10.3%;其中3例均发现一个点状短T2信号灶,另3例各发现两个点状短T2信号灶。9个病灶中8个2~3mm点状短T2信号灶,1个4~5mm点状短T2信号灶。

腔隙性脑梗塞组:腔隙性脑梗塞组共发现25例68个点状短T2信号病变,轻、中、重度均可见。其中轻度17例,占全部病例29.3%,9例发现点状短T2信号病灶各1个,另8例发现点状短T2信号病变各2个;中度6例,占全部病例10.3%,共21个点状短T2信号灶。重度2例,占全部病例3.4%,点状短T2信号病灶 22个(表4,图 3)。

表4 两组资料脑点状短T2信号严重程度的相关分析

3 讨论

腔隙性脑梗塞是脑内小血管病变引起的缺血性脑损害。近年来,许多学者应用GRE-T2*WI序列做了一些研究,但应用SWAN序列对腔隙性脑梗塞病人点状短T2信号进行研究并与GRE-T2*WI序列比较国内尚未见报道。Kato等[5]通过调查发现部分脑梗塞病人脑实质内存在点状短T2信号,并被认为是脑内微出血灶。然而,脑实质内点状短T2信号病灶的病理的获得有一定难度,临床应用的可行性低。先期Fazekas等[6]对11例高血压脑出血死亡病例行GRE-T2*WI序列扫描,并与病理解剖学检查相对照,结果11例中有 7例发现CMBs,与GRE-T2*WI序列检测的点状短T2信号病灶相吻合。当然微小海绵状血管瘤及其它具有顺磁特性的矿物质沉积同样可表现为点状短T2信号,我们无法进行病理证实,故在本文中我们把点状短T2信号而不是CMBs作为讨论点,我们也相信脑实质内点状短T2信号大多应该为CMBs病灶的表现形式。

3.1 SWAN序列成像原理

SWAN是近年来发展起来的一种利用组织的磁性成像的新技术,可以用于检测组织磁场属性,它是具有相位后处理功能的、高空间分辨率的三维梯度回波序列[7]。SWAN序列是一种多回波的梯度回波序列,没有常规自旋回波序列中的180°脉冲参与相位重聚,随着回波时间的延长,磁场不均匀性所致的相位离散越明显,加剧了信号的丢失,使不同磁敏感度的组织在SWAN相位图上可以被很好的区别出来。另外SWAN序列有独特的多回波采集方式,与原来的磁敏感加权成像 (SWI)采用单回波采集相比,SWAN应用13次多回波采集,得到的平均信号强度远远高于单次采集的SWI序列,对静脉血、出血和铁沉积高度敏感,甚至可以检测到小于一个体素的血管[8]。

3.2 SWAN序列检测点状短T2信号的机理

脑实质内点状短T2信号大多被认为是CMBs病灶,还包括小部分微小海绵状血管瘤及其它具有顺磁特性的矿物质沉积。CMBs是脑内微小血管病变所致的、以微小出血为主要特点的一种脑实质亚临床损害。CMBs一般被认为是由于年龄的增长、高血压和血管淀粉样变等所致的血管壁病变发生纤维透明样变性和微动脉瘤,脑的这些微血管病变可以导致出血、梗死和脑白质变性,这种出血在微血管周围,最终演变为含铁血黄素的沉积。微小海绵状血管瘤由于不同时期反复出血,病灶周围的脑组织内亦可见含铁血黄素沉着。SWAN序列成像机制考虑有两方面因素,一是梯度回波的T2*效应,梯度回波序列是一种人为改变磁场的均匀性而获取梯度信号的方法,从而导致横向驰豫的加快,其实际测得的T2比原子核的本征特性的驰豫时间要短,含铁血黄素本身是一种短T2的物质,通过梯度回波可以得到加强。二是磁化率伪影,当受检区局部磁场残缺(不均匀),或者称磁化率的改变,会引起图像的变形、扭曲,从而导致空间错位。含铁血黄素是一种顺磁性物质,可以引起局部磁场的不均匀,致局部组织的MR信号去相位,SWAN序列对局部磁场不均匀非常敏感,使局部陈旧出血灶在SWAN序列上显示信号减低,因此可以清晰显示陈旧出血灶。两方面的原因使得CMBs等在SWAN序列上呈明显的点状短T2信号。

3.3 点状短T2信号的影像学表现

影像学表现为:①部位:点状短T2信号可以分布于脑的各个部位,不同类型病人发病部位并不相同。本文检测两组资料中,均以基底节/丘脑区域最多见,其次是皮质-皮质下区域及幕下区域。点状短T2信号与腔隙性脑梗塞灶好发部位相同,提示它们可能有相同的与脑微血管通透性增加相关的病理生理学机制。脑微血管壁的隐匿性损伤和脑微血管渗透性增加,以及随后的血管周围组织损伤会导致腔隙性梗塞及点状短T2信号的发生。②点状短T2信号的大小、形态、信号及周围改变 SWAN序列中点状短T2信号灶表现为信号均一、斑点状、圆形、边界清楚、直径在2~5mm之间的低信号或信号缺失区域[9],周围无水肿带,通常称为signal loss spot。关于点状短T2信号灶的大小,本文采用的标准为≤5mm,亦有报道采用<10mm的标准[10-11]。与CMBs病灶比较,颅内海绵状血管瘤体积相对较大,故本文中采用≤5mm的标准,尽量减少海绵状血管瘤在本组病例中的比例。GRE-T2*WI序列点状短T2信号表现与SWAN相似,但显示病变边界及清晰度均不如SWAN序列,较SWAN序列显示病灶数目较少,截面显示相对较小。

3.4 磁共振不同序列显示点状短T2信号的比较

本组研究显示,2~3mm点状短T2信号灶SWAN序列显示30个,明显多于GRE-T2*WI序列的8个。4~5mm点状短T2信号灶GRE-T2*WI序列显示30个,由于体积的增大,GRE-T2*WI序列显示病灶的能力有所增加,但与SWAN序列显示的47个仍有较大差距。相比传统GRE-T2*WI序列而言,SWAN是高分辨率的多回波采集的三维梯度回波成像序列,具有三个方向上的完全流动补偿,薄层厚,相位图与磁矩图结合进行增强处理,相对邻近层面可以进行最小强度投影后处理等优点,是使得SWAN序列检测点状短T2信号高于GRE-T2*WI序列的原因。

3.5 腔隙性脑梗塞患者点状短T2信号的检测

本文应用SWAN序列对两组资料研究显示,腔隙性脑梗塞组脑点状短T2信号发病率明显高于健康老年人组,两组各58例研究对象中,健康老年人组发现6例点状短T2信号病人,占10.3%;腔隙性脑梗塞组发现点状短T2信号25例,占43.1%,有明显统计学差异。腔隙性脑梗塞属于微小血管病变,老年腔隙性脑梗塞的存在,提示微血管受损,尤其是与没有腔隙性脑梗塞患者的健康老年人相比,微血管受损程度要重得多。由于脑实质内点状短T2信号大多应该为CMBs病灶,通过我们的研究发现也支持微出血灶与腔隙性脑梗塞同样属于微血管病变,与组织病理学描述的多分布于直径为100~300μm微血管周围,并局部有少量陈旧性出血的结果一致。

同时我们还观察了点状短T2信号的严重程度与腔隙性脑梗塞严重程度的相关性。由表4数据中可以看出,随着腔隙性脑梗塞严重程度的增加(数目的增多),发现脑内点状短T2信号灶的比率越高,中、重度点状短T2信号所占比例越高。上述结果提示点状短T2信号的严重程度与腔隙性脑梗塞的严重程度呈正相关。由于点状短T2信号大多是CMBs,而在腔梗的病人中,在梗塞灶存在情况下,CMBs的出现直接提示了出血倾向的增高,代表更为严重的微小血管的病变。在我们随访的病例中,已经发现两例腔梗伴有点状短T2信号的病人出现了脑出血的情况,而腔梗不伴点状短T2信号的病例中尚未发现脑出血,提示点状短T2信号的有无以及数目的多少可能成为预测脑出血风险的指标之一。但是我们随访时间还短,并不能得出统计学的结论,仅仅有提示意义,我们会在下一步的工作中进一步完善病例追踪工作,力争得到更多有意义的结果。

总之,SWAN序列是优于常规GRE-T2*WI序列检测点状短T2信号的新兴敏感序列。点状短T2信号在老年腔隙性脑梗塞组病人中有较高的发生率,与腔隙性脑梗塞的数目呈正相关。脑实质内点状短T2信号的出现,提示了脑微出血灶存在的可能性,代表着严重的脑内微小血管病变,更为直接地提示出血的倾向。故对老年腔隙性脑梗塞病人溶栓治疗时要充分考虑点状短T2信号因素,必要时加做SWAN序列,指导并改进临床治疗方案。

]

[1]Greenberg SM,Meike W V ernooij,Charlotte Cordonnier,et al.Cerebral microbleeds:a guide to detection and interpretation[J].Neurology,2009,8:165-174.

[2]Nighoghossian N,Hemtier M,Adeleine P,et al.Old microbleeds are a potential risk factor for cerebral bleeding after ischemic stroke:a gradient-echo T2*-weighted brain MRI Study[J].Stroke,2002,33(3):735.

[3]Arauz A,Murillo L,Cantu L,et al.Prospective Study of Single and Multiple Lacunar Infarcts Using Magnetic Resonance Imaging[J].Stroke,2003,34(10):2453-2458.

[4]Lee SH,Bae HJ,Yoon BW,et al.Low Concentration of Serum total Cholesterol is Associated with Multifocal Signal Loss Lesions on Gradient-Echo Magnetic Resonance Imaging:Analysis of Risk Factors for Multifocal Signal Loss Lesions[J].Stroke,2002,33:2845-2849.

[5]Kato H,Izumiyama M,Izumiyama K,et al.Silent cerebral microbleeds on T2*-weighted MRI:correlation with stroke subtype,stroke recurrence,and leukoaraiosis[J].Stroke,2002,33(6):1536-1540.

[6]Fazekas F,Kleinert R,Roob G,et al.Histopathologic Analysis of Foci of Signal Loss on Gradient-Echo T2*-Weighted MR Images in Patients with Spontaneous Intracerebral Hemorrhage:Evidence of Microangiopathy-Related Cerebral Microbleeds[J].Am J Neuroradiol,1999,20:637-642.

[7]Tong AK,Ashwal S,Obenaus A,et al.Susceptibility-Weighted MR Imaging:A Review of Clinical Applications in Children[J].Am J Neuroradiol,2008,29:9-17.

[8]刘亚欧,李坤成,杨延辉,等.磁敏感加权成像在颅内肿瘤成像的初步应用[J]. 医学影像杂志,2008,18(1):4-7.

[9]Viswanathan A,Chabriat H.Cerebral microhemorrhage[J].Stroke,2006,37:550-555.

[10]Tsushima Y,Aoki J,Endo K.Brain microhemorrhages detected on T2*-weighted gradient-echo MR images[J].Am J Neuroradiol,2003,24:88-96.

[11]Imaizumi T,Horita Y,Hashimoto Y,et al.Dot-like hemosiderin spots on T2*-weighted magnetic resonance imaging as a predictor of stroke recurrence:a prospective study[J].Neurosurg,2004,101:915-920.