《艺文类聚》功能考

韩 建 立

(吉林大学文学院 长春 130012)

·文献评介·

《艺文类聚》功能考

韩 建 立

(吉林大学文学院 长春 130012)

以《艺文类聚》为切入点,探讨类书与索引的关系,分析《艺文类聚》的索引功能和史料保存功能 。

《艺文类聚》 类书 索引

关于类书与索引的关系,历来颇多异议。本文试以《艺文类聚》为切入点,对此加以探讨。何为索引?索引有哪些要素?索引又称“通检”、“备检”等,也有据英文(index)音译为“引得”的。彭斐章等的《目录学》说:“所谓索引,就是记录和指引相关文献信息或单元知识,并按照一定的编排系统组织起来的检索工具。”[1]234这个定义虽稍嫌简略,但也概括出了索引的主要特征。另外,黄恩祝的《应用索引学》[2]、日本索引家协会的《索引编制工作手册》[3]等,也都给出了各自的定义。综合有关论述,笔者认为现代索引应该包含五个要素:第一,要有揭示文献资料的标目;第二,要有对标目的专指和修饰的限定词;第三,要注明文献的出处;第四,要按照一定的方法排列文献,如类序法、字序法等,即索引应具有一定的检索方式;第五,只向读者提供查找资料的线索,而不提供资料本身。下面将以这五要素为标准来探讨类书和索引的关系,分析《艺文类聚》的索引功能及其现代价值。

1 类书与索引的关系

关于类书与索引的关系有两大对立的观点。

第一种观点认为,类书是我国古代的索引。侯汉清认为类书是我国古代索引的滥觞。索引的三个要素——标目、出处和检索手段,类书均具备。“无论从类书的性质、功能和结构,还是从索引的发展,都可以看出类书符合索引的定义,具有索引的特征,是具有我国特点的早期索引。”[4]黄恩祝也认为:“类书不仅是我国古代早期的索引,而且是我国索引发展史从胚胎进入成型期的主要界石。”[5]

第二种观点认为,类书不是我国古代的索引。如钱振新认为:“索引与类书有如下几方面不同:索引是一种二次文献情报产品。类书是我国古代的一种集一次文献大成的工具书。索引作用在‘指南’,旨在提供一次文献的线索而不是直接阅读。类书是供直接阅览备考的。因此有些类书本身需要辅助索引;索引本身是一种派生情报工作,在我国起步迟,发展慢,而且至今还有许多落后之处。类书的编纂是我国图书编纂工作的骄傲,它以百科全书性质为世界学术界所瞩目。”[6]管蔚华也认为:“索引和类书是不尽相同的二个事物,且分属于检索工具和工具书两个不尽相等的概念。它们之间还存有某些实在的差异,因此是不宜随意等同起来的。虽然类书在辑录文献条目时,大都引用原材料,也注明出处,它与索引之间的关系较为接近,并对我国的索引事业的产生和发展还是起了很大的促进作用。我国古代类书的编纂工作,仅可被看作是拉开了我国古代索引史的序幕,它同本身意义上的索引还是有区别的。”[7]他的意思很明确,即不能把类书等同于索引,两者是有一定区别的,只能说类书具有索引的某些功能。

用索引的五个要素来衡量,一些类书符合第一条和第四条,另一些类书还符合第三条。类书并不完全符合索引的要素,而且类书均提供原始的资料供人们阅读,所以说,类书并不等同于索引。

既然类书不是古代的索引,那么类书是否与索引没有关系呢?不是的。潘树广认为,索引的基本要素“类书大部分具有,即:规定特定的款目作为索取对象(综合性或专科性),款目按一定的排检法编排(分类或分韵),注明出处。因而,我们可以说,古代的类书,已具索引的雏形。”[8]类书就其功能来说,的确具有索引的部分功能,是索引的雏形,但是,类书并不是现代意义上的索引,这一点是十分清楚的。

类书虽然具有索引的大部分功能,但是最终没有发展成为现代意义上的索引,而索引学在我国古代的发展又极为缓慢。这是因为,类书包含各种知识,兼有百科全书和资料汇编的性质,能满足人们日常多方面的需要,又方便阅读和携带,比索引更具有实用性。而索引只能提供检索的线索,却不能提供文献本身;在书籍数量不多又流通不广的古代社会,它不利于人们对文献的索取与阅读。因此,类书兴盛,索引发展缓慢。

2 《艺文类聚》的索引功能

按照笔者归纳的索引五要素,《艺文类聚》具备三要素,即标目、出处、检索方式。

索引五要素中的第一要素是索引要有揭示文献资料的标目。“标目通常又称为索引词,由于它是识别特定款目的主要标志,因此也称为标志。”[1]240《艺文类聚》把当时的知识,按照天、地、人、事、物,分为100卷,46部,再按以类相从的方法将辑录的资料分别编排为727个子目。从一级类目和二级类目的具体标目看,有事物的名称,如日、月、琵琶、笙;有地名,如冀州、河南郡;有人名,如晋武帝、齐高帝;这些与现代的词语索引、地名索引、人名索引极其相似。

索引五要素中的第三要素是索引要注明文献的出处。只有注明出处,才能使辑录的众多资料具有索引功能,否则,只是一般的资料汇编。《艺文类聚》的每个子目下,均辑录了大量资料,并且用“××曰”的方式注明这些文献的来源、出处。如卷四岁时中o九月九日,分别辑录了《风土记》、《续晋阳秋》、《续齐谐记》、《孟嘉传》、《临海记》等书中关于“九月九日”的记载,以及宋谢瞻《九日从宋公戏马台诗》、宋谢灵运《九日从宋公戏马台送孔令诗》、齐竟陵王萧子良《九日侍宴诗》、齐王俭《侍皇太子九日玄圃宴诗》、梁简文帝《九日侍皇太子乐游苑诗》、周王襃《九日从驾诗》、宋傅亮《九月九日登陵嚣馆赋》、魏文帝《与锺繇书》等涉及“九月九日”的诗文。“事”的部分注明书名,一般不注明作者,也不注明朝代;“文”的部分注明朝代、作者和篇名。但不论“事”的部分,还是“文”的部分,均不注出原书的卷次和页码,这是《艺文类聚》作为一部具有部分索引功能的类书,与现代索引不完全相同的地方。

索引五要素中的第四要素是索引应具有一定的检索方式。没有检索方式,就不成其为索引。《艺文类聚》是用事物分类和主题分类,按照天、地、人、事、物的基本序列排列有关资料的。如果要在《艺文类聚》中检索关于某一座山峰(比如衡山)的文献记载,就不必从第一页开始逐一查找,而是可以凭借一定的检索方式(即本书资料排列的天地人事物序列和本书的目录)迅速检索到。检索其它的文献记载,也是如此。

《艺文类聚》是具有部分索引功能的类书。以检索《艺文类聚》中收录的隐逸资料为例,来说明其拥有的检索体系。

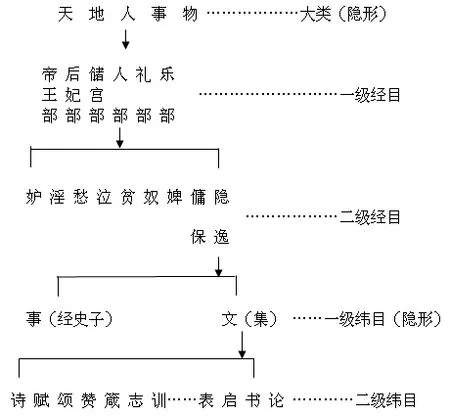

如果想要检索《艺文类聚》中收录的有关隐逸的资料,第一步是要确定这类资料所在的大类。隐逸与“人”有关,应该在“人”这个大类。《艺文类聚》中属于“人”这个大类的是第十卷到第三十七卷,包含符命部、帝王部、后妃部、储宫部、人部。在卷三十六人部二十隐逸上和卷三十七人部二十一隐逸下,辑录了唐代以前关于隐逸的资料。由“人”这个大类,进而到“人部”这个一级经目,再到“隐逸”这个二级经目。《艺文类聚》的体例是在二级经目下辑录资料,按照“事前文后”的体例,分为两个部分,前面的部分是“事”,排列经史子著作中的有关资料,后面的部分是“文”,按文体排列各体文章。“事”与“文”是《艺文类聚》的隐形一级纬目。在这个一级纬目“文”之下,又按照“诗、赋、颂、赞、表、铭、令、启、论、箴”等文体进行复分,这是二级纬目。二级纬目下的文体,如果没有作品可以辑录,就自然空缺。现图示如下:

以上就是以子目“隐逸”为例,展示的《艺文类聚》的检索体系。在每个一级经目下的二级经目,有多有少,根据内容灵活设置,且名称不一。每个二级经目下的二级纬目一般只有几个,上例中的二级纬目算是较多的,有21个。

3 《艺文类聚》的史料保存功能

目前的研究论著均认为《艺文类聚》征引的图书为1431种,但是,据笔者考证,它征引的图书应在850种至1490种之间[9]。这些图书流传至今者不及百分之十,因此可以说《艺文类聚》是一部资料保存性类书,是检索唐代以前文献的工具。由于它采用了分类法与主题法相结合的编排结构,编排上的特色与优势,使后人按图索骥查找先唐文献比其它类书便捷。掌握了《艺文类聚》的立类和分类——主题体系的编排规律,其文献的检索作用一目了然。上海古籍出版社出版的、汪绍楹点校的《艺文类聚》,书末附有李剑雄、刘德权编的《艺文类聚索引》,分《人名索引》和《书名篇名索引》两个部分,为古老的《艺文类聚》增添了新的检索功能。《艺文类聚》作为类书,除检索功能外,还具有保存资料的功能。

《艺文类聚》是检索先唐文史资料,进行文史研究的良好工具。在《艺文类聚》中,保存了天皇氏等上古传说帝王的史料,为研究上古历史与神话提供了宝贵的资料。例如燧人氏,他钻木取火,教人熟食,是人工取火的发明者。关于他的神话反映了中国原始时代从利用自然火进化到人工取火的情况。《艺文类聚》中保存了《尚书大传》的记载:“燧人为燧皇,以火纪官。”以及《礼含文嘉》的记载:“燧人始钻木取火,炮生为熟,令人无腹疾,遂天之意,故为燧人。”[10]207介绍了燧人氏钻木取火的事迹和“燧人”名字的来历。《艺文类聚》卷八十七引《九州论》又有“燧人夏取枣杏之火”的传说,[10]1487均与今河南商丘流传的“燧人击石取火”的活神话相互印证。

《艺文类聚》保存了大量的文化史方面的资料。例如关于九月九重阳节的习俗,在卷四岁时中·九月九日中保存着这方面的五条记载。一般根据《西京杂记》的记载,认为重阳节登高的习俗始于西汉。《艺文类聚》征引的《风土记》中的文字,更加强了人们的这种看法;还征引了南朝梁人吴均的《续齐谐记》,保存了关于重阳节风习最完整的传说。关于笔的来历,《艺文类聚》中也有明确的记载,卷五十八引《博物志》曰:“蒙恬造笔。”[10]1054这是关于蒙恬造笔的最早记载,而今本《博物志》无。清代俞樾《春在堂随笔》载:“秦将军蒙恬,筑长城,绝地脉,致不得其死。今长城之下,未知尚有蒙将军庙貌否?乃吾湖之善连村,则固有蒙公祠。其地皆以笔为世业。笔工不忘所始,故有祠宇以祀蒙公,香火颇盛。蒙公本秦将,乃以有功翰墨,千秋庙食,度亦非其意计所及矣。”[11]笔在秦以前早已有之,然传说流播民间,则有如俞樾所写之景况。

查找典故,注释古诗文,也要用到《艺文类聚》。唐代李商隐的《锦瑟》诗有“沧海月明珠有泪”之句,“珠泪”如何解释?查《艺文类聚》卷八十四宝玉部下·珠,引有鲛人泣珠的故事:“《搜神记》曰:南海之外,有鲛人,水居如鱼,不废缉绩,其人能泣珠。”[10]1437“珠泪”,原来是用典。

不仅如此,根据其类目标示的内容,《艺文类聚》还是检索先唐天文史料、地理史料、音乐史料、哲学史料、军事史料、药物学史料、动植物史料、建筑史料等的宝库。这些文献记录的线索,都是先按分类、后在每类下标以主题词来排列的,其检索颇有规律,显而易见。虽然这些方面的资料不是很多,但也有一些它书稀见的记载。

地中概念在中国天文学史上十分重要,它不但是古人宇宙结构理论的重要组成部分,而且在古代天文计量方面发挥了巨大作用。对有关地中问题的关注,影响了中国古代天文学的走向,促成了中国天文学史上一些重要事情的发生。但是,地中具体在什么地方呢?对此,古人有不同的解答。在中国本土的诸山中,有昆仑山地中说。查《艺文类聚》卷七山部上·昆仑山引《水经》曰:“昆仑墟在西北,去嵩高五万里,地之中也。其高万一千里,河水出其东北陬。”[10]130昆仑山之所以被视为地中,是由于古人赋予了它一定的神话和天文特征。司马迁在《史记·大宛列传》中引《禹本记》言:“河出昆仑。昆仑其高二千五百里,日月所相避隐为光明也。其上有醴泉、瑶池。”[12]《博物志》则引《河图括地象》曰:“地南北三亿三万五千五百里。地部之位起形高大者有昆仑山,广万里,高万一千里,神物之所生,圣人仙人之所集也。出五色云气,五色流水,其泉南流入中国,名曰河也。其山中应于天,最居中,八十城布绕之,中国东南隅,居其一分,是奸城也。”[13]《山海经·西山经》亦云:“西南四百里,曰昆仑之丘,是实惟帝之下都,神陆吾司之。”[14]昆仑山既然是“日月所相避隐为光明”处,是圣人、仙人居住的地方,又是天帝之下都,且与天的中心相对应,说它是地中,岂不是很相宜的吗?地中说十分复杂,此不详叙,在此只是想说明,《艺文类聚》的记载,支持了昆仑山地中说,是研究古代天文学的宝贵材料。

吴普的《吴氏本草》现已佚,《艺文类聚》摘录该书八条,保存了有用的药物学资料,如卷九十七虫豸部·蝙蝠引《吴氏本草》曰:“伏翼或生人家屋间。立夏后阴干,治目冥,令人夜视有光。”[10]1685-1686记载了蝙蝠的药用价值。

《艺文类聚》卷九十八祥瑞部上·木连理摘录了有关木连理的记载:“《东观汉记》曰:安帝延和(汪绍楹校记曰:当依《东观汉记》三作‘光’。)三年,卫县木连理。又其年,定陵县木连理。袁山松《汉书》曰:建和二年,河东木连理。《魏略》曰:文帝嗣立为魏王,是岁天下奏醴泉涌,木连理。干宝《晋纪》曰:武帝自咸宁三年,至太康元年,木连理八生。《晋中兴征祥说》曰:王者德泽纯洽,八方同一,则木连理。连理者,仁木也。或异枝还合,或两树共合。建元(汪绍楹校记曰:汤球辑《晋中兴书》云当作‘武’。)元年,木连理四:一生膏(汪绍楹校记曰:汤辑本云当作‘嵩’。)山,一生武昌,一生汝阴,一生汝阳。泰兴元年,又生武昌。”[10]1699-1700仁木,即良种植物,异枝还合,或两树共合,是自然嫁接产生的现象。具体记载这一现象的文献已经失传,只能从《艺文类聚》中检索到这些资料了。据《艺文类聚》记载,在先唐时期,木连理现象出现在这几个时期(当然这种记载很可能是不完全的):延光三年(124年)、延光四年(125年)、建和二年(148年)、文帝嗣立为魏王(220年)、咸宁三年(277年)至太康元年(280年)、建武元年(317)、泰兴元年(318)。这些文字弥补了古代植物学史料的不足。

[1] 彭斐章,乔好勤,陈传夫. 目录学(修订本)[M]. 武汉:武汉大学出版社,2003.

[2] 黄恩祝. 应用索引学[M]. 上海:上海书店出版社,1993:3-5.

[3] 日本索引家协会. 索引编制工作手册[M]. 赖茂生,余惠芳,张国清,译. 北京:北京大学出版社,1988:10.

[4] 侯汉清. 我国古代索引探源[J]. 图书馆理论与实践,1986(2):6-8.

[5] 黄恩祝. 类书是我国古代的索引[J]. 湖北高校图书馆,1986(3):64.

[6] 钱振新.“类书是我国古代的索引”说质疑[J]. 广东图书馆学刊,1988(3):76-78.

[7] 管蔚华. 试论索引的本质属性及与类书的关系[J]. 图书馆学刊,1989(2):25.

[8] 潘树广. 古籍索引概论[M]. 北京:书目文献出版社,1984:16.

[9] 韩建立.《艺文类聚》始纂时间与引用图书数量考辨[J]. 广西社会科学,2009(1):75-77.

[10] 欧阳询. 艺文类聚[M]. 上海:上海古籍出版社,1999.

[11] 俞 樾. 春在堂随笔[M]. 张道贵,丁凤麟,标点. 南京:江苏人民出版社,1984:113.

[12] 司马迁. 史记·大宛传[M]. 北京:中华书局,1982:3179.

[13] 张 华,撰. 博物志校证[M]. 范 宁,校证. 北京:中华书局,1980:7.

[14] 袁 轲. 山海经校注[M]. 上海:上海古籍出版社,1980:47.

OntheFunctionofAnAnthologyofLiteraryWorks(YiwenLeiju)

Han Jianli

College of Liberal Arts, Jilin University, Changchun 130012, China

Taking the case ofAnAnthologyofLiteraryWorks(YiwenLeiju), this paper explores the relationship between the genus-book and the index and analyzes the indexing function and the history-recording function ofAnAnthologyofLiteraryWorks.

AnAnthologyofLiteraryWorks(YiwenLeiju); genus-book; index

G256

韩建立,男,1963年生,副教授,历史学博士,硕士生导师,主要从事古文献研究,发表论文38篇,出版著作8部。

——论唐代类书编纂的特点与价值