甘东南地区地震重新定位研究*

莘海亮,刘明军,张元生,曾宪伟,胡中民

(1.中国地震局地球物理勘探中心,郑州 450002;2.中国地震局兰州地震研究所,兰州 730000;3.宁夏回族自治区地震局,银川 750001)

甘东南地区地震重新定位研究*

莘海亮1,刘明军1,张元生2,曾宪伟3,胡中民1

(1.中国地震局地球物理勘探中心,郑州 450002;2.中国地震局兰州地震研究所,兰州 730000;3.宁夏回族自治区地震局,银川 750001)

将双差地震定位法与遗传算法相结合,对 2001~2007年甘东南地区的地震进行了重新定位。结果显示:重新定位后地震在空间分布上更加集中,部分地区的地震有向构造带趋近的变化。地震震源平均深度为14.6 km,5~20 km深度为该区多震层深度范围。3次 5级以上中强地震的震中均处于主干活动断裂边缘。震源深度分布与断裂构造的关系刻画出剖面沿线不同断裂的深部展布特征,部分断裂延伸到中、下地壳。

双差定位;遗传算法;震源深度;多震层;甘东南地区

0 引言

地震定位是地震学中最经典、最基础的问题之一,对于研究地震活动构造、地球内部结构、震源的几何构造等具有重要意义。

常用的地震定位方法主要分为绝对定位方法(如 Geiger法)与相对定位方法(如主事件定位法、双差地震定位法等)。近年来,双差地震定位法(Waldhauser,Ellsworth,2000)作为定位精度较高的一种相对定位法得到了广泛应用及改进(杨智娴等,2003;朱艾斓等,2005;姚运生等,2007)。遗传算法作为一种新型的完全非线性搜索方法有其自身的优势和特点,其主要优点是全局搜索,不用求导数,不依赖于初始模型的选取,普遍适用于各种优化问题。Kennet和 Sambridge(1992)、Sambridge和 Gallagher(1993)利用遗传算法探讨了地震定位问题;万永革和李鸿吉(1995)、万永革等(1997)、周民都等(1999)分别对遗传算法进行了改进,作了应用研究,并与其他传统定位方法进行了对比研究。莘海亮等(2008)使用遗传算法对 2003年民乐—山丹地震及余震进行了精确定位;黄耘等(2008)则将以上两种定位方法相结合,对 1980~2005年江苏及邻区发生的地震进行了重新定位研究。

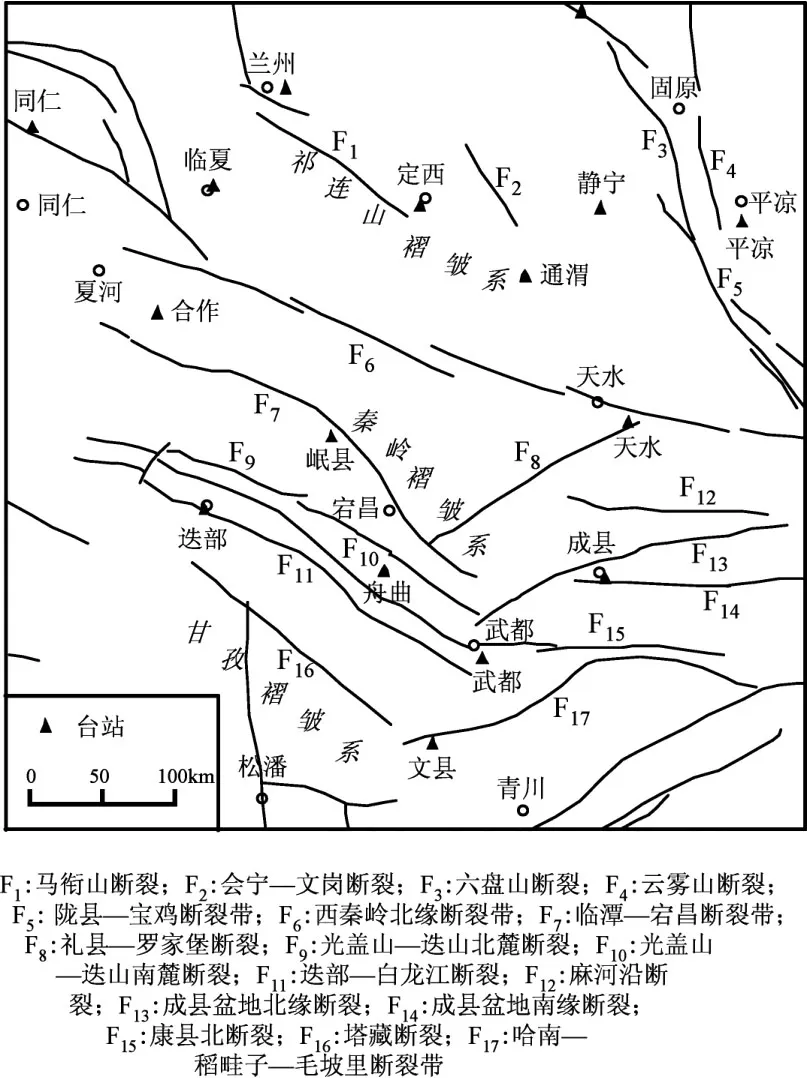

甘东南地区(32.5°~36.5°N,102°~107°E)位于新构造活动强烈的青藏块体东北缘,处在祁连山地震带和南北地震带北段的复合部位。区内多组活动构造交汇,地震活动频繁,是中国主要的地震区之一,历史上曾多次发生中强地震。1654年天水南 8级地震和 1879年武都南 8级地震,为该地区有史以来发生的最大地震(杨国栋等,2005)。因此,该地区地震活动性、构造变形特征、动力学机制及未来的地震危险性等倍受关注(杨立明等,2002;袁道阳,2006;范燕,车兆宏,2001;郭晓等,2007,2008)。

本文拟首先采用双差定位法对研究区内的地震进行重新定位。为了确保地震对之间速度结构均一,适当选取地震对之间的距离是实现双差法定位的关键,但必然会牺牲一些可靠的用于定位的地震,故同时对不符合双差定位条件的地震采用遗传算法定位。将这两种定位方法的结果结合起来,获得研究区地震重新定位的结果,并分析探讨该区地震活动的空间分布特征及其与活动构造的关系,为该区进行地震活动性、构造活动和地壳深部结构等研究提供一定的基础。

1 研究方法

1.1 双差定位法

双差地震定位法由 Waldhauser和 Ells worth(2000)提出。在双差定位法中,使用两个地震的走时差的观测值与理论计算值的残差(即 “双差”)确定其相对位置:

式中,drijk是 “双差”:

即第i个地震至第k个地震台的地震波的走时与第j个地震至第k个地震台的地震波的走时之差的观测值-obs与理论计算值-cal的残差。Δmi=(Δxi,Δyi,Δzi,Δ τi)T是第i个地震的震源参数(xi,yi,zi,τi)的改变量,其中x,y,z是震源东西、南北和垂直方向的坐标,τ是发震时刻。将由所有地震(i,j=1,2,…,N),所有台站(k=1,2,…)得到的形如(1)式的方程用矩阵形式表示,便得到方程

其中,G是一个M×4N(M是双差的观测数,N是地震数)的偏微商矩阵,d是双差数据矢量,m是长度为 4N(Δx,Δy,Δz,Δ τ)T的矢量 , 含有待定震源参数的变化;W是对每个方程加权的对角矩阵。计算时,引入一个表示所有的地震经重新定位后其平均“位移”为零的约束条件

以阻尼最小二乘法求解方程(3),此时,问题归结为

式中,λ为阻尼因子,I为单位矩阵。由正则方程可以得到方程(5)的解为

对于数目不是很大的地震丛集,可以用奇异值分解法得到方程(5)的解

式中,U和V分别为矩阵 G的两个正交奇异矢量矩阵,Λ是由 G的奇异值构成的对角线矩阵。实际计算时采用共扼梯度法求解方程(5),得到阻尼最小二乘解,同时将奇异值分解法应用于部分资料以获得有关模型参数的误差、分辨度等信息。

1.2 遗传算法定位

假如在t0时刻,在(x0,y0,z0)处发生了一次地震,那么在台网中观测到的是一组到时。再用这些数据求地震的发震时刻和震源位置(x0,y0,z0,t0)。

拟合差函数(即目标函数)可表示为

式中φ(mk)为第k个假定震源位置(个体)的拟合差,Nsta为总台站数为第i个台站的观测走时为由假定震源位置计算的第i个台站的计算走时,目的就是找出产生一个最佳φ(m)值(通常为最小值)的模型。

遗传算法通过利用较好的观测数据拟合模型参数以发展新的模型。在每一个迭代过程中,每个模型的目标函数值被用于控制可能性,单个参数的特征将被 “遗传”到下一代模型中去,这类似于生物系统中的进化,从一次迭代到下一次迭代,较好的模型将“存活”并 “繁殖”,而较差的模型将被淘汰。每次迭代是以一种类似于适者生存的方式进行的,直到得到一个最佳的模型。遗传算法主要通过 “繁殖”、“交配”、“变异”三个步骤循环,最终优选出最佳的震中位置。

2 数据处理

2.1 资料选取

本研究区范围为 32.5°~36.5°N,102°~107°E。重新定位所用资料为 2001~2007年甘肃省地震台网和国家基本观测台网记录到的地震波到时资料(图 1)。经计算理论走时、剔除差错数据,对震相不清、距离太远的地震进行删除,最后得到 4个以上台站记录到的地震共 2336个,震级在ML1.0~5.5之间,其中 5级以上地震 3个。共有25318个震相,包括直达波 Pg、Sg,反射波 Pm、Sm,首波 Pn、Sn。

图 1 研究区活动断裂与台站分布示意图Fig.1 Overview of active faults and distribution of seis mic stations in the study area

2.2 速度模型

地震定位过程中,除了定位方法以外,合理的地壳速度结构模型的建立也至关重要。前人已在本研究区及邻区做了大量的研究工作,包括地震层析成像研究(丁志峰等,1999;周民都等,2006)和人工地震测深剖面研究等(张少泉等,1985;闵祥仪等,1991;李清河等,1991;李松林等,2002)。笔者参考前人研究成果,经过多次试算最终建立了分层结构速度模型(表 1),波速比VP/VS=1.732,莫霍面深度为 50 km,下界面 P波速度为 8.10 km/s。

表 1 重新定位所用的一维地壳速度模型Tab.1 Velocitymodel used for the relocation

2.3 定位计算

笔者将收集整理得到的 2336个地震进行精确定位计算。计算过程中,对误差大的地震资料进行核对,或通过震相分析重新获得震相到时数据。

在采用双差定位法定位时,首先要反复试算,根据研究区小震较多,台站分布较密集的特点,选取的台站与地震的间距小于 300 km,地震对的间距应小于 10 km。采用共轭梯度算法求解方程,得到符合双差定位条件的地震结果共 957个。其余地震不满足双差定位条件的原因是:有的地震不能构成成对的地震事件,或相同台站记录到的地震对的共同的震相小于最小观测数。基于同样的地壳速度结构,笔者采用遗传算法继续对另外1379个地震重新定位,共迭代计算 40次,走时标准差在由初始的 1.30 s降为 0.6 s时趋于稳定。

3 结果及分析

3.1 震中分布特征

图 2为对 2336个地震进行重新定位后得出的结果,包括 957个地震的双差法定位结果和1379个地震的遗传算法定位结果。由图可见,定位后震中的平面分布有一定的变化,但变化不很明显,不过重新定位前出现的由定位误差引起的经向排列的假象,在重新定位后得到明显改善。部分地区的地震有向构造带趋近的变化,如六盘山断裂、西秦岭北缘断裂以及塔藏断裂周围的地震。还有较多的地震呈簇集状出现于多条断裂的交汇部位。

图 2 地震震中分布图(a)重新定位前;(b)重新定位后;Fig.2 Distribution of epicenters(a)Before relocation;(b)After relocation

3.2 震源深度分析

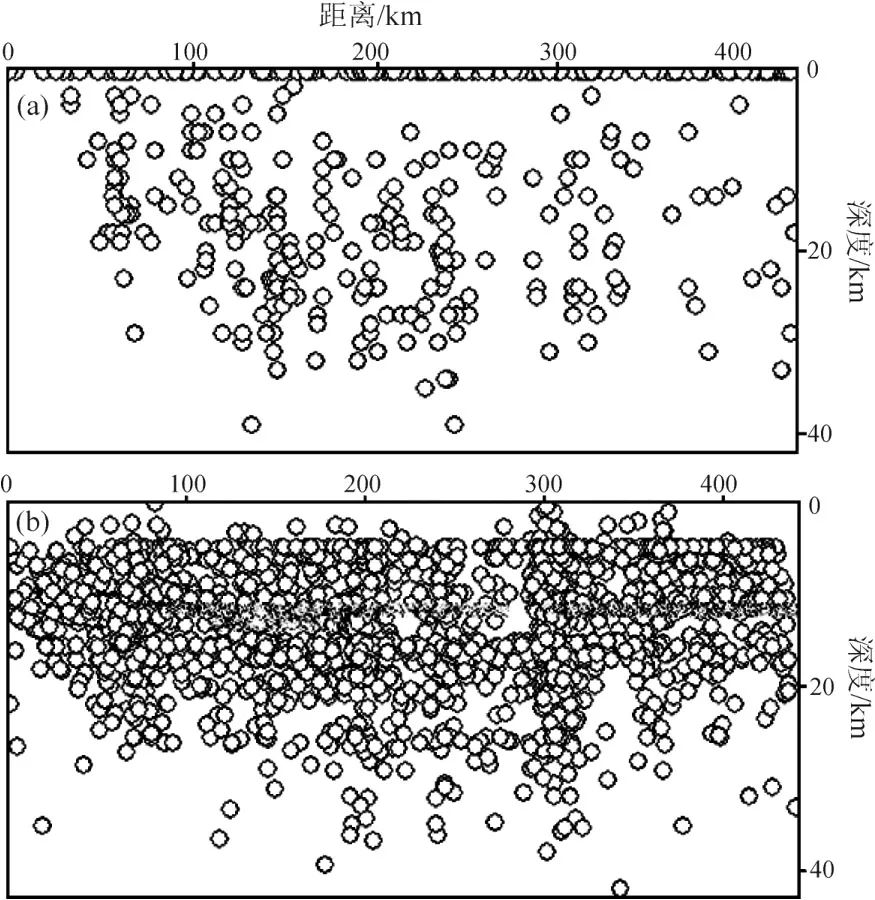

图 3是重新定位前、后全部地震的震源深度剖面图(沿 104.5°E经线投影)。重新定位后地震的震源深度相对于定位前有了明显的收敛,绝大多数地震的震源深度在 0~25 km的范围内,位于地壳的中、上部(杨智娴等,2003)。为了更清楚起见,对全部地震做震源深度分布直方图(图 4),对比重新定位前、后不同深度层分布统计结果可以看出,重新定位前约 50%的地震震源位于地表下 5 km以内(其中约 45%的地震由于受测震台网的监控能力所限没有给出震源深度值),重新定位后 92%的地震震源深度集中在 5~25 km范围内,98%的地震震源深度在 0~30 km范围内,平均深度为14.6 km,这一结果与杨智娴等(2003)的研究结果较为一致。

图 3 重新定位前(a)和重新定位后(b)的震源深度剖面Fig3. Cross-sectional view of seismicity along longitude before(a)and after(b)relocation

图 4 重新定位前(a)、后(b)地震震源深度分布直方图Fig.4 Histogram of focal depths before(a)and after(b)relocation

从图 3、图 4还可以发现重新定位后的震源深度分布特点,就是定位后分布在 20 km深度以下的地震数要远远少于分布在其上的三个深度层内的,而 5~10 km与 15~20 km深度范围是两个明显的地震优势分布层。周民都等(2006)对包含本文研究区在内的青藏高原东北缘地区的地壳速度结构进行了研究,指出青藏高原东北缘地区上地壳埋深约 3~17 km,中地壳埋深约 17~36 km。李清河(1991)指出在南北地震带北段中地壳 20~30 km范围内普遍存在的低阻层,李清河等(1991)、闵祥仪等(1991)通过本研究区内的各种人工剖面发现沿这些剖面中的地壳顶部多存在低速层。周真恒和邓万明(1998)对多震层孕震环境研究所取得的主要进展进行了总结,指出多震层位于上地壳至中地壳,具有相对高速、高密度、高阻的介质结构。笔者综合分析前人研究结果与本文所得地震深度分布特点,得出甘东南地区多震层深度范围约为 5~20 km,这一结果为确定该区地壳的发震层厚度、活动地块的下部边界,阐明地震的成因和机制以及地震危险性分析提供了一个重要的约束条件。

3.3 两种定位方法结果对比分析

符合双差定位条件的 957个地震的定位结果显示,均方根残差由初始的 1.29 s降为 0.63 s;震源位置的测定误差(2倍标准偏差)在水平方向平均为 1.5 km,在竖直方向平均为 1.7 km。其余采用遗传算法进行定位的地震,其结果显示走时标准差在由初始的 1.30 s降为 0.6 s时趋于稳定。

在影响定位结果的诸多因素中,模型误差是最重要的一项。为了更好地分析地震重新定位结果的可信度,笔者将双差法定位结果和采用同样的地壳速度结构的遗传算法定位结果进行对比分析。

笔者选择武都北至礼县地区(33.3°~34.3°N,104°~105.4°E)进行小范围地震定位对比。取剖面起点坐标为(33.8°N,104°E),终点坐标为(33.8°N,105.4°E),投影宽度为 15 km。图 5a为该剖面用双差定位方法得到的结果。由图可看出震源深度分布在 5~27 km范围内,优势分布范围为 l0~27 km,平均深度约 17.5 km。图 5b为相同原始数据和相同速度模型的遗传算法的定位结果。由图可看出,地震剖面分布与图 5a基本相同,震源深度分布于 5~32 km范围内,平均深度约 17 km。由两种定位方法得到的结果基本一致。这与黄耘等(2008)在研究江苏及邻区地震重新定位和构造特征时对该两种定位方法结果分析所得结论一致。

图 5 两种方法定位结果对比(a)双差法定位结果;(b)遗传算法定位结果Fig.5 Comparative analysis for results of two relocation methods(a)ByDouble-Difference method;(b)By Genetic Algorithm method

3.4 地震活动与构造关系分析

3.4.1 中强地震活动多处于主干活动断裂边缘

本研究所用资料包含 3个 5级以上中强地震,分别是 2003年 11月 13日岷县ML5.5地震,2004年9月 26日岷县—卓尼ML5.2地震,2006年 6月 21日文县ML5.4地震。这 3个地震的震中位置在重定位后相对于重定位前有了较大的变化——离发震断裂更近(震源位置参数及相对变化情况见表 2),它们与其周围小震一起沿断裂走向展布(图 2)。

表 2 重新定位前、后三个中强地震震源位置变化Tab.2 Hypocenter variety of the three earthquakes before and after relocation

郑文俊等(2005)对 2003年 11月 13日甘肃岷县ML5.5地震的基本特征进行了研究,指出该次地震发生在甘肃省东南部地区南北向构造带与昆仑—秦岭深大断裂交汇部位,其孕震和发震构造为临潭—宕昌断裂带的中段北支前缘的次级断裂,走向为 NWW—NW;何文贵等(2006)对2004年 9月 26日岷县—卓尼 5.2级地震的基本特征进行了研究,指出该次地震与 2003年 11月 13日岷县ML5.5地震基本特征相同,发震构造也相同,同为临潭—宕昌断裂带;马占虎等(2007)对 2006年 6月 21日文县ML5.4地震灾害损失进行了评估,并指出该次地震发震构造为哈南—稻畦子—毛坡里断裂带;袁道阳等(2006)研究发现,1995~2005年十余年来甘肃地区的地震多发生在活动性较弱的次级断裂带上或主干活动断裂带边缘。本文的重新定位结果与他们的结论基本一致。

3.4.2 震源深度剖面分布与构造关系分析

经重新定位后,地震沿某些断裂构造的分布更加密集,显示出地震活动与断裂构造活动明显相关。本区内多为NW向大型走滑逆冲型断裂。为更好地分析地震活动分布与断裂构造的关系,给出断裂深部展布的特征,笔者沿着研究区对角线方向,尽可能地垂直于所经断裂,进行地震深度剖面投影,起点为(32.5°N,102°E),终点为(36.5°N,107°E), 投影宽度为 60 km(图 6), 同时根据地震重新定位结果分布刻画出了该剖面所经过断裂的深部展布特征。

从图 6可以看出,剖面沿线地震多分布于 5~30 km深度范围内,处于中、上地壳。塔藏断裂(F16)、西秦岭北缘断裂(F6)、六盘山断裂(F3)、云雾山断裂(F4)皆倾向 S W,其中西秦岭北缘断裂延伸到下地壳,中、上地壳内可近似为直立断层。这个结果与闵祥仪等(1991)、李清河等(1991)的研究结果较为一致。向宏发等(1998)对六盘山东麓地区活动构造进行了研究,认为六盘山东麓断裂南段断层产状为 320/S W<70°,与本文结果基本相符。迭部—白龙江断裂(F11)、光盖山—迭山南麓断裂(F10)、光盖山—迭山北麓断裂(F9)、临潭—宕昌断裂(F7)皆倾向NE,延伸到中、下地壳。这个结果与已有地质资料和前人研究结果(袁道阳等,2007;郑文俊等,2005,2007)相吻合。

图 6 地震深度剖面分布与构造关系图Fig.6 Relationship between cross-sectional views of seismicity and structure

4 结论与讨论

本文采用双差定位方法和遗传定位方法对2001~2007年甘东南地区的地震进行了重新定位,对满足重新定位条件的 2336个地震给出了定位结果,对其中 957个地震给出了双差定位结果,其余1379个地震给出了遗传算法定位结果,精度总体上较重新定位前很大提高。

重新定位后地震在空间分布上更加集中,部分地震有向构造带趋近的变化,较多的地震呈簇集状出现于多条断裂的交汇部位;3个 5级以上中强地震的震中位置相对于重新定位前有了较大的变化,均处于主干活动断裂边缘,与其周围小震一起沿断裂走向方向展布。震源深度分布的特点表明,甘东南地区地震主要发生在中、上地壳,深度分布约在 0~30 km,震源平均深度为14.6 km,该区多震层深度范围为 5~20 km。地震深度分布与断裂构造关系刻画了剖面沿线不同断裂的深部展布特征。部分断裂延伸到中、下地壳,与已有地质资料和前人研究结果较为一致。

本文结果是建立在一维的速度结构基础上的,由震源深度推测地壳结构与断裂展布特征具有一定的不确定性,但某种程度上它可以反映地震活动与地壳结构、断裂相互之间的关系。甘东南地区地质构造复杂,地震活动频繁,要获得更加精确的定位结果,如采用震源位置与速度结构的联合反演以及在三维速度结构基础上进行精确定位,还需要做更多的研究。

丁志峰,何正勤,孙为国 .1999.青藏高原东部及其边缘地区的地壳上地幔三维速度结构[J].地球物理学报,42(2):197-205.

范燕,车兆宏 .2001.南北地震带北段及其两侧断层现今活动性[J].地震,21(2):87-93.

郭晓,张元生,莘海亮,等 .2007.甘东南地区非弹性衰减系数、震源参数和场地响应研究[J].中国地震,23(4):383-392.

郭晓,张元生,莘海亮,等 .2008.青藏高原东北缘地区非弹性衰减Q值和场地响应的研究[J].地震研究,31(2):114-118.

何文贵,周志宇,马尔曼,等 .2006.岷县—卓尼 5.0级地震的基本特征和地质背景研究[J].地震研究,29(4):373-378.

黄耘,李清河,张元生,等 .2008.江苏及邻区地震重新定位和构造特征分析[J].地球物理学报,51(1):175-185.

李清河 .1991.天水地震区区域地质、地球物理场和地震活动背景[J].西北地震学报,13(增刊):2-6.

李清河,郭建康,周民都,等 .1991.成县—西吉剖面地壳速度结构[J].西北地震学报,13(增刊):37-43.

李松林,张先康,张成科,等 .2002.玛沁—兰州—靖边地震测深剖面地壳速度结构的初步研究[J].地球物理学报,45(2):210-217.

马占虎,周志宇,高晓明,等 .2007.2006年甘肃文县 5.0级地震灾害损失评估[J].西北地震学报,29(3):256-259.

闵祥仪,周民都,郭建康,等 .1991.灵台—阿木去乎剖面地壳速度结构[J].西北地震学报,13(增刊):29-36.

万永革,李鸿吉.1995.遗传算法在确定震源位置中的应用[J].地震地磁观测与研究,16(6):1-7.

万永革,李清河,李鸿吉,等 .1997.用遗传算法确定三维横向不均匀介质中的近震震源位置[J].西北地震学报,19(2):7-14.

向宏发,虢顺民,张秉良,等 .1998.六盘山东麓地区活动构造研究[J].国际地震动态,(7):23-26.

莘海亮,张元生,郭晓,等 .2008.2003年民乐—山丹 6.1、5.8级地震序列精确定位[J].地震研究,31(2):129-133.

杨国栋,苏永刚 .2005.甘东南及其邻区的地震活动性与近期震情研究[J].西北地震学报,27(2):182-185.

杨立明,张勇,张富芳 .2002.甘东南甘青川交界地区中强地震前中等地震活动共性特征研究[J].高原地震,14(3):1-8.

杨智娴,陈运泰,郑月军,等 .2003.双差地震定位法在我国中西部地区地震精确定位中的应用[J].中国科学(D辑),33(增刊):129-134.

姚运生,李井冈,廉超,等 .2007.双差地震定位程序的改进[J].大地测量与地球动力学,27(3):76-79.

袁道阳 .2006.甘川青地震重点危险区活动构造格架与地震危险性趋势判定//[R]中国地震局南北地震带中强地震短临跟踪专题研究报告.

袁道阳,何文贵,刘小凤,等 .2006.10余年来甘肃省中强地震的发震构造特征[J].西北地震学报 .28(3):235-241.

袁道阳,雷中生,何文贵,等 .2007.公元前 186年甘肃武都地震考证与发震构造探讨[J].地震学报,29(6):654-663.

张少泉,武利均,郭蔑明 .1985.中国西部地区门源—平凉—渭南地震测深剖面资料的分析解释[J].地球物理学报,28:460-472.

郑文俊,雷中生,袁道阳,等 .2007.1837年甘肃岷县北 6级地震考证与发震构造分析[J].地震,27(1):120-130.

郑文俊,刘小风,赵广堃,等 .2005.2003年 11月 13日甘肃岷县MS5.2地震基本特征[J].西北地震学报,27(1):61-65.

周民都,张元生,张树勋 .1999.遗传算法在地震定位中的应用[J].西北地震学报,21(2):167-171.

周民都,张元生,石雅鏐,等 .2006.青藏高原东北缘地壳三维速度结构[J].地球物理学进展,21(1):127-134.

周真恒,邓万明 .1998.壳内多震层孕震环境研究进展[J].地震地质,20(4):443-453.

朱艾斓,徐锡伟,周永胜,等 .2005.川西地区小震重新定位及其活动构造意义[J].地球物理学报,48(3):629-636.

Kennet B L N,Sambridge M S.1992.Earthquake location-genetic algorithms for teleseis ms[J].Phys Earth and Plane Int,75:103-110.

SambridgeM S,Gallagher K L.1993.Earthquake hypocenter location using genetic algorithms[J].BSSA,83(5):1467-1491.

Wald hauser F,Ellsworth W L.2000.A double-difference earthquake location algorithm:method and application to the Northern Hayward fault,California[J].BSSA,90(6):1353-1368.

Relocation of the Earthquakes in the Southeast Area of Gansu

XIN Hai-liang1,LIU Ming-jun1,ZHANG Yuan-sheng2,ZENG Xian-Wei3,HU Zhong-min1

(1.Research Center of Exploration Geophysics,China Earthquake Administration,Zhengzhou450002,Henan,China)

(2.Lanzhou Institute of Seismology,China Earthquake Administration,Lanzhou730000,Gansu,China)

(3.Earthquake Administration of Ningxia Hui Autonomous Region,Yinchuan750001,Ningxia,China)

We relocate earthquakes occurred in the southeast area of Gansu from2001to2007using double-difference method and genetic algorithm method.The result show s that the earthquakes are m ore spatially concentrated and in some areas the earthquakes tend to get close to tectonic belts.The average hypocenter depth is14.6km and the seismogenic layer ranges from5km to20km.After relocating three moderately strong earthquakes,We find that they Were all occurred in the edge of the main active faults.The relationship bet Ween seismic depth distribution and fault structure portray the spreading characteristics of different faults along the profile in the deep,and some faults stretch to the middle and deep crust.

double-difference algorithm; genetic algorithm; focal depth; seism ogenic layer; southeast area of Gansu

P315.63

A

1000-0666(2010)03-0292-08

2009-06-09.

国家自然科学基金项目(40674043,90814001)资助 .中国地震局地球物理勘探中心论著号:0908.