医学生特质应对方式及相关影响因素分析

龙庭凤等

[摘要] 目的 调查医学生特质应对方式现状,探讨相关影响因素,为提高医学生心理健康教育工作质量提供依据。 方法 采用问卷调查法,整层抽样的方法,438例医学生为研究对象进行问卷调查,测评工具为学生一般情况表,特质应对方式量表。 结果 医学生积极应对得分(35.62±4.85)分,高于常模;消极应对得分(26.99±5.706)分,低于常模,积极应对得分与性别、中学学校、家庭收入、幸福感相关(P<0.05);消极应对得分与年级、年龄、性别、专业相关(P<0.05),与家庭收入、幸福感呈显著负相关(P<0.01);特质应对与小学、高中学校、学校级别差异无统计学意义(P>0.05)。 结论 我校学生的特质应对方式较高,女性比男性更容易消极面对压力,家庭收入及幸福感对学生的应对方式有负性影响,教师应根据医学生特质应对方式状况及影响因素,采取针对性的专业教育、健康教育和心理干预,促进医学生的身心健康。

[关键词] 应对方式;积极应对;消极应对;医学生

[中图分类号] R395 [文献标识码] A [文章编号] 2095-0616(2015)01-15-05

[Abstract] Objective To investigate the present situation of trait coping styles and to study the related influencing factors in medical students,in order to provide bases for the improvement of work quality of mental health education in medical students. Methods 438 medical students were investigated by the methods of questionnaire and sampling, the evaluation tools of which were the table of students' general condition and the scale of trait coping style. Results Of medical students,the score of positive coping(35.62±4.85)which was correlated with the sex, the middle school,the family income,and the well-being was higher than norm(P<0.05),the score of negative coping(26.99±5.706)which was correlated with the grade, the age, the sex, and the specialty(P<0.05)and negatively correlated with the family income and the well-being(P<0.01)was lower than norm. The trait coping style was not obviously correlated with the primary school, the high school, and the level of school(P>0.05). Conclusion The trait coping styles of medical students is higher,while which was easier of negative pressure in female students than male students.Teacher should select with targeted professional education,health education,and psychological intervention to promote the physical and mental health of medical students,through the situation of trait coping styles of medical students and the influencing factors.

[Key words] Coping style;Positive coping;Negative coping;Medical students

应对方式(coping style)是个体面对现实环境变化所采用有目的、有意识的认知和行为方式,是个体适应性发展的一个重要指标。根据认知心理应激理论,应对方式的不同直接影响人的情绪状态,进而影响心身健康[1]。应对作为应激与健康的中介机制,对身心健康的保护起着重要作用[2]。目前医患关系备受关注,医学生自身首先要具有稳定的情绪、积极处理应激的应对能力和健康的人格[3]。因此,医学院校在培养医学人才的过程中,应注重其心理素质的培养及情绪问题的管理[4]。本研究主

要调查医学生的特质应对方式现状及相关因素,为医学生教育及心理问题的预防干预提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2011年12月~2012年12月,选取昆明医科大学本部及海源校区2007~2009级不同年级的临床和肿瘤专业本科生进行相关调查,由专人发放调查问卷,说明调查的目的、填写方法及注意事项,指导学生逐项认真填写并当场收回。采用整群抽样法共发放问卷465份,回收率100%,有效问卷438份,有效率94.19%。其中肿瘤专业215例,临

1.2 方法

1.2.1 一般资料调查表 根据本研究的研究目的自行设计,其内容包括学生的一般情况及相关因素作为自变量(A),其中,A1=性别:男性(1),女性(2);A2=年龄;A3=小学;A4=中学;A5=中学级别;A6=高中;A7=高中学校级别,学校分为:乡(镇)级学校(1),县(区)级学校(2),地(市)级学校(3);学校级别分为普通(1),重点(2);A8=专业:肿瘤专业(1),临床其他专业(2);A9=家庭收入情况:<3万(1),4~10万(2),>10万(3);A10=家庭幸福感:非常好(1),还好(2),一般(3),不好(4)。

1.2.2 特质应对方式问卷 特质应对方式问卷(trait coping style question-naire,TCQS)该问卷由姜乾金[5]反复修改而成,是国内第一个自编的特质应对方式问卷,反映个体具有特质属性的,并与其身心健康有关的应对方式,评估个体在生活中对各种事件具有相对稳定性的应对策略,分为积极应对(PC)和消极应对(NC)两个分量表,各包含10个条目,共20条目,答案分1~5级计分。积极应对条目:第1、3、5、8、9、11、14、15、18、20条目。消极应对条目:第2、4、6、7、10、12、13、16、17、19条目。各维度分数将每个条目得分分别累加即可。所有条目在各自因素上的负荷均>0.45,重测信度为0.75,有较好的信度和效度。

1.3 统计学方法

每份调查表用Excel2003录入计算机,采用SPSS13.0统计软件对数据进行统计学分析。积极应对和消极应对分值采用()描述,不同性别、专业等变量学生应对得分的比较采用t检验或方差分析。积极应对和消极应对与一般资料的分析采用Spearman秩相关分析,P<0.05为差异有统计学意义,P<0.01为差异有高度统计学意义。

2 结果

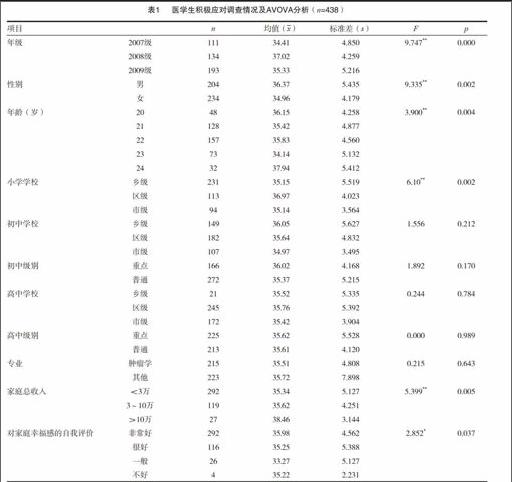

2.1 医学生积极应对得分的调查与比较

在10个积极应对(PC)条目中,平日里遇到各种困难或不愉快时积极应对得分前三位的条目是:相信困难和挫折可以锻炼人、通常向好的方面想和对困难和痛苦能很快适应;积极应对得分后三位的条目是:当作事情根本没有发生过、通常与类似的人比较,觉得算不了什么、旁人很容易使您重新高兴起来。438名医学生积极应对得分总体调查情况,见表1。被调查学生积极应对得分(35.62±4.85)分,毕业年级(2007级)、女性、家庭总收入偏低的积极应对得分偏低。统计分析结果表明:不同年级、性别、年龄、小学学校、家庭总收入积极应对得分组间比较存在极显著差异(P<0.01);家庭幸福感组间比较差异有统计学意义(P<0.05);就读初中、高中学校、学校级别、肿瘤专业与非肿瘤专业学生积极

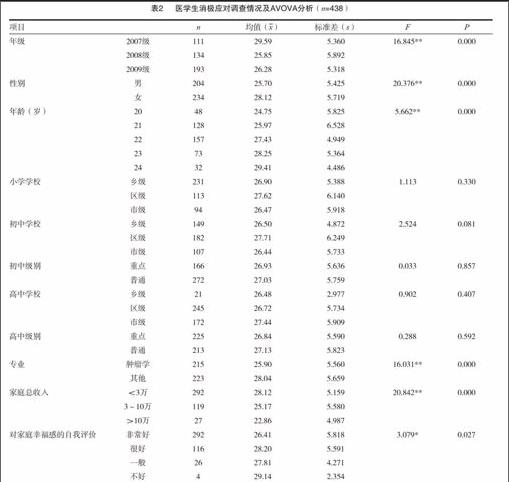

2.2 医学生消极应对得分的调查与比较

在10个消极应对(NC)条目中,平日里遇到各种困难或不愉快时消极应对得分后三位的条目是:易迁怒于别人而经常发脾气、对重大困难往往举棋不定,想不出办法、遇到难题往往责怪自己无能而怨恨自己;消极应对得分前三位的条目是:遇苦恼事喜欢一个人独处、不愉快的事很容易引起情绪波动,喜欢将情绪压在心底里不让其表现出来,但又忘不掉。438名医学生消极应对得分总体调查情况见表2。被调查学生消极应对得分(26.99±5.71)分;毕业年级(2007级)、女性、年龄越大、家庭收入偏低、家庭幸福感低的学生消极得分较高,肿瘤专业学生的消极应对得分低于非肿瘤专业学生。统计分析结果表明:不同年级、性别、年龄、专业、家庭总收入的学生消极应对得分组间比较存在极显著差异(P<0.01);不同家庭幸福感组间比较差异有统计学意义(P<0.05);就读不同小学、初中、高中学校、学校级别的学生积极应对得分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

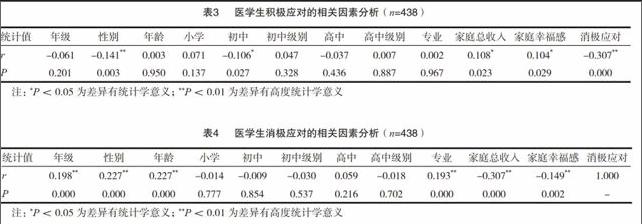

2.3 医学生积极应对和消极应对的相关影响因素分析

将医学生的性别、年龄、学校、专业、家庭总收入、幸福感等指标与积极应对和消极应对得分进行Spearman秩相关分析,表3~4结果显示:积极应对与性别有显著相关性,男性比女性的积极应对得分更高(r=-0.141,P<0.01);与初中学校、家庭总收入、家庭幸福感有相关性(P<0.05),与消极应对呈显著负相关(P<0.01);消极应对与年级、性别、年龄、专业有显著相关性(P<0.01),与家庭总收入、家庭幸福感呈显著负相关(P<0.01)。

3 讨论

应对(coping),又称应付或因应,是个体评价应激源的意义,控制或改变应激环境,缓解由应激引起的情绪反应的认知活动和行为[6]。应对方式是个体面对挫折或压力时所采用的认知和行为方式,也是大学生适应性和社会技能发展的重要指标,而特质应对能力则反映个体在心理应激过程中的认知水平、情绪状态、个性特点等,表明其相对稳定的行为倾向性。随着我国医药卫生体制改革的深入进行,医学生作为大学生中的特殊群体,面对学制时间长、学科繁多、承担治病救人的重要职责、面对复杂的医患关系等各种压力,如果采用不当的应对方式,必然带来消极的心理体验,影响其身心健康[7]。医学生要掌握良好的心理干预和心理应对技能,自身首先要具有稳定的情绪和健康的人格。

众多国内外的研究表明应对方式为一种中介作用[8-9]。面对同一生活事件,不同的气质个体会有不同的应对反应,不同的应对方式会引发不等的应激反应水平,对心理健康的影响也是不同的,有学者认为心理健康更直接的取决于应对方式。随着社会进步和科技高速发展,知识爆炸,市场力量介入医疗体系,医疗卫生实施过程中的问题及疾病全球化所带来的压力及患者和社会对医疗服务质量越来越高的期望值,医师们越来越难以承担他们对患者和社会所肩负的责任。对于将身处医疗第一线的医学生来说,面对着纷繁的学习压力和就业压力,压力感受尤为强烈[10]。我国传统医学教育定位于知识传承,强调医学知识掌握,对学生学习能力和综合素质培养不足;教学模式单一,灌输多于启发,学科之间连贯性不足,课程之间缺乏协调,致使学生学习主动性差,解决临床实际问题的能力严重不足。各医学院校也纷纷推出各种教育改革举措,但趋于形式化和表面化,缺乏深层次改革研究和实践,改革的现状和效果同新世纪医学教育的要求还有很大差距。

沈晓红[8]对大学生应对方式的若干影响因素研究中发现,父母情感温暖、理解的教养方式有助于大学生采用有益于心理健康的积极应对方式。李艳[11]等研究发现母亲情感温暖既直接影响大学生并提供积极应对方式影响其生命意义感;母亲情感温暖,使学生形成更稳定、健康的心态及更积极的认知方式、行为模式,从而积极、乐观应对各种生活负性事件,缓解负性情绪。本文研究结果表明,家庭幸福感与积极应对呈正相关,与消极应对呈负相关。父母教养方式对医学生的应对方式有影响,不同性别学生所采取的应对方式有所不同[12]。家庭的爱、鼓励、支持容易使其建立人际间的基本信任感和安全感,并在以后的成长中泛化,扩散到新的人际环境中;而家庭不和睦的学生容易变得敏感、多疑,不敢信任他人,同时也怀疑他人对自己的信任,遇到挫折时,总采用否认回避现实、放弃努力,甚至物质依赖等消极被动的应对方式。因此,提倡科学民主的家庭教养方式,有益于子女采用积极应对方式应对困难。

随着社会竞争的日益增强,大学生面临巨大的就业压力[3],使学生中存在不同程度的消极应对,表现为挫折感、消极情绪及不良的行为习惯。单靠一般的心理讲座,学生难于确实使用所学到的方法。因此,将专业学习和心理干预有机结合,创制省时、高效的心理健康教育模式势在必行[13]。

[参考文献]

[1] 王红乔,马燕兰,李旭.骨肿瘤患者化疗期间焦虑、抑郁情绪与应对方式的调查研究[J].中国医药导报,2014,11(5):112-115.

[2] Li C1,Chu F,Wang H,et al.Efficacy of Williams LifeSkills training for improving psychological health:a pilot comparison study of Chinesemedical students[J].Asia Pac Psychiatry,2014,6(2):161-169.

[3] 张斌,邱致燕,蒋怀滨,等.医学毕业生完美主义人格、应对方式与就业焦虑的关系研究[J].南京医科大学学报(社会科学版),2014,14(4):319-323.

[4] Walker R,Stephens RS.Protective behavioral strategies mediate problem-focused coping and alcohol use in college students[J].Addict Behav,2014,39(6):1033-1037.

[5] 姜乾金.特质应对问卷[J].中国行为医学科学,2001,10(特刊):36-37.

[6] 廖友国.中国人应对方式与心理健康关系的元分析[J].中国临床心理学杂志,2014,22(5):897-900.

[7] 赵丹,王勇慧,李娟娟,等.应对方式在硕士研究生生活满意度与生命意义关系中的中介作用[J].中国健康心理学杂志,2014,22(11):1733-1735.

[8] 沈晓红,黄丽,祝一虹.大学生应对方式的若干影响因素研究[J].中国行为医学科学,2002,11(1):67-69.

[9] Srivastava K,Joshi S,Raichaudhuri A,et al.Emotional intelligence scale for medical students[J].Ind Psychiatry J, 2011,20:39-44.

[10] Hussain R1,Guppy M,Robertson S,et al.Physical and mental health perspectives of first year undergraduate rural university students[J].BMC Public Health,2013,15(13):848.

[11] 李艳,何畏,张贤,等.大学生生命意义感与父母教养方式、应对方式、幸福感指数的相关性[J].中国健康心理学杂志,2014,22(11):1683-1685.

[12] 刘艳,张莹,史新竹,等.医学生特质应对方式与父母教养方式关系[J].中国公共卫生, 2013,29(11):1654-1656.

[13] 刘英华,申银霞,戴秀英,等.483名医学生特质应对方式的多元回归分析[J].宁夏医科大学学报,2010(4):508-510.

(收稿日期:2014-10-23)