工程项目与研究生培养模式创新

丁文锐,牟艳琼,向锦武

(1.北京航空航天大学 无人驾驶飞行器设计研究所,北京 100191;2.北京航空航天大学 人文社会科学学院,北京 100191)

●高校管理

工程项目与研究生培养模式创新

丁文锐1,牟艳琼2,向锦武1

(1.北京航空航天大学 无人驾驶飞行器设计研究所,北京 100191;2.北京航空航天大学 人文社会科学学院,北京 100191)

现代工程科学化、系统化和复杂化等特点日益突出,势必会增加对工程项目人才的需求,因此,研究生的培养制度和模式需要相应的改革创新以适应该需求。工程作为一个完整的系统,需要工程师有综合的背景,因此,在依托工程项目的研究生培养模式中,应增加多元化的课程和讲座,采取导师指导小组对学生进行联合指导。在工程项目实践上强调项目研究的整体性,强化研究生对真实复杂项目的宏观把握能力。

工程项目;研究生培养模式;大工程观

一、引言

参与科研项目是研究生能力培养的重要途径,国内外研究生培养工作的实践证明,鼓励、支持和吸引研究生参与科研课题,尤其是重大项目,对提升研究生培养水平具有重要意义。但是,随着现代科学技术的不断进步,工程项目内容随之不断拓展,形成了一个由研究—开发—设计—试验—生产—使用—营销—管理等诸多环节组成的既高度分化又高度综合的工程链,学科的交叉与融合已成为不可阻挡的巨大激流,打破了传统科学的文化格局与学科间的界限。在此情况下,工程项目人才必须具备全局的大系统观念、特定价值取向与实践能力,面对此挑战,如何创新工科类研究生培养的模式,实现培养的增效,已成为教育工作者探究的重要问题。

20世纪80年代,美国教育界根据其社会经济发展状况,开始对高等工程教育进行研讨,许多著名大学在长期调查、研究和讨论的基础上,纷纷提出改革建议,由此产生的大工程观深刻地影响了世界高等教育的发展。我国学者刘利平等认为,工程技术与经济的迅速发展及科技复杂化、资源优化配置及可持续发展的要求、工程教育改革及人才培养的要求,是大工程观产生的三个时代特点[1]。基于该理念,北京航空航天大学进行了“大飞机班”研究生培养模式创新实践。

本文作者基于多年的工程项目实践,以工程项目人才需求为导引,以大工程观为理论基础,以工程项目资源为依托,以所在单位培养实践为载体,进行了对依托工程项目下的研究生培养模式的探索。

二、工程人才需求与大工程观内涵

(一)工程项目及其人才需求

工程的概念有广义和狭义之分,广义的工程泛指一切工作、工事以及有关程式。狭义的工程是指综合应用基础科学、技术科学的知识使自然资源最佳地为人类服务而发展起来的一个专门领域,其任务是改造客观世界并取得实际的结果,它同时包含技术方法与科学理论问题[2]。工程项目与工程教育主要指狭义的工程。改革开放以来,中国工程教育的规模、质量不断提高,在国家建设和社会发展中发挥了极大的作用,从三峡工程、高速铁路到载人飞船、探月工程,无数实践表明,建设创新型国家关键在人才。

工程项目紧密结合社会需求,涉及政治、军事、经济和文化,强调经济、安全、环保、质量,具有系统性、整体性、价值性、社会性等特点。工程项目紧密跟踪科技前沿,一般是大型化、综合化、复杂化的项目,强调多学科交叉、多专业融合、联合攻关和自主创新,具有集成性、综合性、实践性、创新性的特点。工程项目专门体现国家意志,资源优势明显,经费充足、设备先进、人才密集,强调国家利益、条件保障、队伍建设和经费支持,具有资源密集、智力密集、资金密集,这些显著特征可形成资源优势,充分整合和运用后,对于研究生培养将会起到不可估量的促进作用。

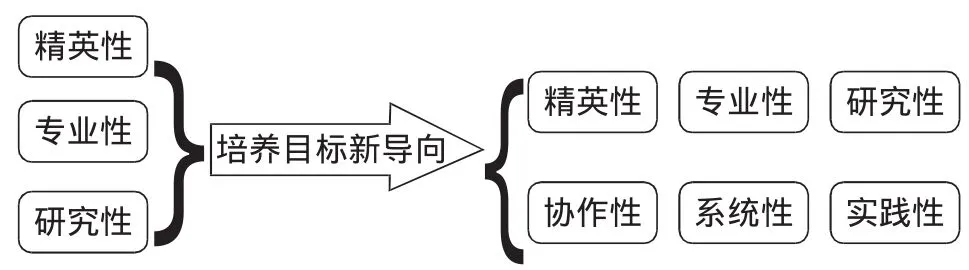

人才培养目标是根据不同层次和类型的教育所承担的任务需求而确立的,根据相关文献综述可知,我国研究生教育的本质包括:培养对象的精英性、培养目标的专业性和培养过程的研究性,那么,对应的研究生培养目标也应立足于精英性、专业性、研究性。纵观世界高等工程教育的课程和教学改革,主要体现了三方面的趋势:其一是为学生提供综合的知识背景;其二是更加强调工程的整体性和实践性;其三是更重视对学生的个性及创造性的培养。相对传统工科研究生的培养模式而言,大工程观的工科研究生培养模式的变革在于:培养目标向工程化转变;培养过程向综合化转变;培养结果以工程为导向,迎合社会需求。本文将工程项目的人才需求概括为图1所示。

图1 工程项目人才需求

(二)大工程观

1993年,MIT提出大工程观概念,“大工程观的术语是对为工程实际服务的一种回归,而与研究导向的工程科学相对立,强调知识的完整性、系统性。”[3]随后,MIT率先探索能使工程教育结合的各种方式,随着大工程观理论在实践中逐步丰富与完善,逐渐从概念演变为一门系统学科。

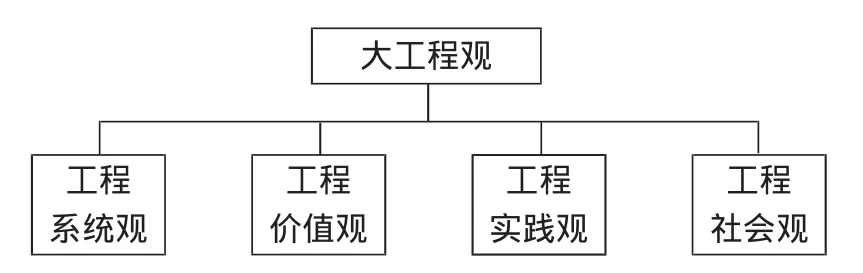

“大工程观”不是指工程规模本身的“大”,而是指为大型复杂工程提供理论支撑的科学基础知识系统范围的“大”,涉及各方面学科的交叉与融合,远远突破“工程科学”知识本身的范围。其内涵主要体现在图2所示的四个方面[4]。

三、大工程观与工科研究生培养的内在关系

图2 大工程观的内涵

(一)研究生培养模式

研究生教育处于高等教育的高层次,对研究生培养模式的概念与内涵,各学者从不同的方面进行了阐述,综合而言,研究生培养模式可概括为:根据研究生人才的成长规律和社会需要而建立培养目标,并为实现这样的目标而对研究生进行整个培养活动的组织构建方式。它是一种标准,具有相对的稳定性和可变性,是培养理念的体现,同时又是实践的指导,介于理论和实践之间,具有可操作性,主要构成要素包括培养目标、培养过程和培养评价。

培养目标规定了一定的修业年限结束后所要达到的要求,它为培养过程和培养评价提供了指导方向,研究生的所有培养活动都是围绕培养目标进行的。培养过程是实现培养目标的过程,它是指一系列的教育教学法,包括生源、学制、教学、导师指导、科研、毕业论文(设计)等等。培养评价是以培养目标为依据,对培养过程进行监控和对培养结果进行检验的相关措施,它贯穿于整个培养过程之中。

(二)大工程观与研究生培养模式的内在关系

工程项目对研究生培养起到了重要作用,相对于传统工科研究生的培养模式而言,大工程观的工科研究生培养模式的变革在于:培养目标由科学化向工程化转变;培养过程由技术化向综合化转变;培养结果以工程为导向,迎合社会需求。基于大工程的培养模式具体表现在:

1.培养目标的新指向。人才培养目标是依据不同类型、不同层次的高等教育所承担的任务和要求而确定的,我国的研究生教育,是本科后以研究为主要特征的高层次的专业教育。其本质具有高层次性、专业性、研究性的特点。研究生教育承担着学术型人才的培养任务,而工程师的养成则交给企业,自成体系,封闭而孤立地自我完善。这种脱节、割裂和分离已成为我国工程教育健康发展的障碍,而依托工程项目的研究生在培养目标上应注入新的内容,以工程师作为研究生的培养目标,能使研究生培养与职业目标指向统一。现代工程本身是个复杂的系统,要求工程领导者能够具备多学科的知识背景,同时能够协调各方面的因素,以解决工程中的实际问题。

2.培养过程的新内容。人才培养过程关系到人才培养目标的实现和效果。除了交叉学科的理论学习外,工程实践类课程以就业为导向,以全体学员作为一个团队参与整个项目方案的设计,接着按小组划分成多个子项目,在每个小组内又会有分工,不同的人负责该组任务的不同部分,最后把所有的子系统整合在一起,从而形成一个完整的产品设计。这种相互关联的学习过程,体现了工程师需要培养纵观全局的可持续设计能力以及参与真实项目的实践能力。这种人员组织架构有助于形成学生日常协同合作的习惯。在真实的项目需求下,研究生的科研训练强调了项目研究的整体性,打破了传统实验室模式中的分块研究的模式,沟通与协调在保证了项目整体性的同时,强化了研究生对真实复杂项目的宏观把握能力。

3.培养评价的新取向。不同培养目标的导向下,针对不同的培养过程,应以相应的培养评价标准来考核。以复合、创新、开放型工程师为目标导向,相应的其硕士研究生教育的质量观也逐渐向多元化转变,质量评价的标准和依据就会相应地有所不同,指标设置在很大程度上依照是否适应企业技术应用和科研开发的需要,是否有利于企业的人力资本积累和开发。鼓励多主体(学校、企业、社会)参与教育评价,从多角度进行多元化的评价,以提高研究生培养质量。

四、基于工程项目的培养模式实践

工程项目具有实践性和应用性,强调解决实际问题,工程是“实学”而非“虚学”,现代工程项目更加强调面向工程实践和技术前沿,工程的实践性特点要求必须坚持“学以致用”原则,注重工程和实践能力的发挥和训练。在本单位实践过程中,当工程项目研制程序和方法处于探索阶段时,对研究生的培养会投入较少的精力,但随着经验积累和条件完善,利用其资源对人才的培养也应纳入工程项目的成果之一,予以重视,所提出的依托工程项目的研究生培养模式实践路线见图3所示。

图3 基于工程项目的培养模式实践路线

(一)培养目标

把工程作为一个完整的系统来对待,不可避免地会涉及社会中的各方面因素,需要工程师有综合的背景,这不是狭窄的技术知识背景所能够胜任的[5]。工程价值观是工程师最重要、最基本的素质之一,也是当今高等工程教育的薄弱环节之一。本单位在培养实践中,将研究生作为国防工业的后备军进行培养,所制定的人才培养目标为:了解本专业知识及国内外发展趋势,了解工程项目各阶段主要工作内容,至少了解一个工程项目的性能和工作原理,具有丰富的本专业工程实践经验,在顶层设计、综合分析、工程实践、解决问题、沟通协调、团结协作和进取奉献等诸多能力方面得到提高进步。

(二)培养过程

依托重点项目的培养不能脱离学校整体的培养过程约束,为达到预期的目标,要充分调动指导老师和学生的积极性,对培养目标进行细化、分解,并贯穿于整个培养过程中:

1.增加多元化课程和讲座环节。要求学生选修人文课程和社会课程,并为学生安排体验性课程、讲座和培训等环节,使得学生对工程的整体性、社会性有感性的认识。可设置的人文、社会课程很多,如《航空技术、政策与管理》、《中国30年》等,通过对这些课程的学习,一方面可以使学生建立起跨学科的综合知识背景,因为这些课程本身已经突破了学科壁垒,另一方面可以促进工科研究生多元价值观的建立。体验性课程是指组织学生参观相关展览、到相关院所考察、到外场参加联试飞行等,通过体验性课程的教学进行使命感和责任感等方面的教育。

2.导师联合指导。在发挥指定导师主导性作用的同时,尽可能在研究生培养过程中发挥集体的作用。型号项目的研究与开发是现代科学技术综合发展的一个典范,其多学科、产学研的特征使得导师指导小组的形式很有必要。这种方式能弥补导师由于出差等因素而无法指导研究生的局限性,导师指导小组的成员都有自己特定的研究领域,以及各自的思维方式、研究方法,因此,对于每位研究生主体来讲,身于这样的环境,对于开阔视野,提高各方面知识、能力的培养是非常有利的。其次,导师指导小组的形式有利于研究生超越相对狭窄的方向和一位导师的局限,对更加广阔的专业领域有所了解,为培养实践能力的潜质打下基础。

3.工程项目系统实践。在工程项目实践上强调项目研究的整体性,打破传统实验室模式中的分块研究模式,在工程项目系统牵引之下,可分为飞行器、测控、任控、航电、飞控、动力、材料和结构等小组,在清楚各自的地位、作用、上下关系,及在整个工程中所处位置的基础上,就各模块间交叉的问题展开沟通与协调,保证了项目的整体性,同时强化了研究生对真实复杂项目的宏观把握能力。

(三)培养评价

主要是针对培养目标来建立相应的评价方法,除了满足学校整体培养要求外,着重进行工程项目经验、工程项目人才能力要求、团结协作素质和奉献进取精神等方面的考核评价,指标设置在很大程度上依照是否适应工程项目技术开发和实践的需要,而且评价方法的选用上除通过论文公开答辩之要求外,可增加专家面试、方案设计、故障分析与解决和综合素质测试等。

五、结语

伴随着时代发展和技术进步,研究生培养模式需不断探索完善,以满足国家建设和社会发展的人才需求。由于受国家和高校有关政策控制,本文只是基于国家工程人才需求和大工程观,在满足学校统一要求的前提下,对依托工程项目的研究生培养模式进行探索实践。

[1]朱高峰.谈工程教育[J].高等工程教育研究,2004,(3):1-7.

[2]刘利平,马晓建.全面发展工程素养的“大工程”教育观[J].辽宁教育研究,2007,(12):59-61.

[3]邹纲明,关志强,李润,姚大斌.化工工程教育改革与“大工程观”[J].化工高等教育,2009,(3):15-22.

[4]汪应洛.当代工程观与工程教育[J].西安交通大学学报,2008,28(1):6-8.

[5]赵婷婷,买楠楠.基于大工程观的美国高等工程教育课程设置特点分析-麻省理工学院与斯坦福大学工学院的比较研究[J].高等教育研究,2004,(6):94-101.

Engineering Projects and the Innovation of Postgraduates Cultivation Mode

Ding Wenrui,Mou Yanqiong,Xiang Jinwu

The scientific,systematic and complicated modern engineering projects will inevitably increase the demand for talents.The cultivation mode and system shall be adjusted accordingly.The engineers shall have a comprehensive background. In the cultivation mode relying on engineering projects,there shall multiple courses and lectures.The overall integrity of the engineering projects shall be stressed so as to improve the capability of postgraduates to grasp complicated projects.

engineering projects;postgraduates cultivation mode;large project concept

F063.3

A

1673-1573(2010)03-0122-04

2010-07-25

北京航空航天大学研究生教育与发展改革基金资助项目

丁文锐(1971-),女,辽宁岫岩人,北京航空航天大学无人驾驶飞行器设计研究所高级工程师,博士,研究方向为工程项目管理。

艾 岚

责任校对:何 军