地震应急联动信息服务技术平台设计探讨1

姜立新 帅向华 聂高众 杨天青 席 楠 李晓杰

1)中国地震台网中心,北京 100045

2)中国地震局地质研究所,北京 100029

地震应急联动信息服务技术平台设计探讨1

姜立新1)帅向华1)聂高众2)杨天青1)席 楠1)李晓杰1)

1)中国地震台网中心,北京 100045

2)中国地震局地质研究所,北京 100029

地震应急联动与紧急救援服务能力是国家地震社会服务能力建设的核心内容,我国的地震应急联动与紧急救援服务能力在研究和建设方面尚处于初级阶段,在未来一段时间将开展地震应急联动信息服务技术平台的建设。因此,地震应急联动信息服务技术平台的构成、设计和实现方式还有许多方面有待进一步研究和探讨。本文根据国家地震社会服务工程的初步设计,对应急联动信息服务技术平台几个方面的内容进行了初步探讨,并在此基础上讨论了其未来的进一步发展。

地震应急 指挥联动 信息服务

引言

地震灾害严重是中国的基本国情。1900年以来,中国大陆地区已经发生6.0—6.9级地震418次;7.0—7.9级地震70次;8.0级及以上地震8次。这些地震造成的灾害涉及28个省份。其中,1976年7月28日发生在唐山的7.8级地震,造成24万人死亡,100多亿元的经济损失;2001年11月14日发生在昆仑山口西无人区的8.1级地震,由于地震造成地面形变,使兰—西—拉通讯光缆被切断,对青藏公路沿线生命线工程造成重大破坏;特别是 2008年 5月12日发生在四川汶川的8.0级特大地震,造成近7万人死亡,1万多人失踪,直接经济损失8541亿元,给人民群众生命财产造成了巨大损失。由此可见,地震已成为我国重大自然灾害之一,地震事件多发、致灾频繁、灾害严重、减灾紧迫是不争的事实。在历次地震应急过程中,也暴露出很多问题,如:灾情信息获取不及时、应急救援协调指挥不畅等,因此地震应急指挥能力亟待进一步提高。要解决这些问题,不仅需要从法律、法规、机制方面加以研究和解决,更需要建立相应的解决问题的具体手段,包括:地震灾情获取系统、地震应急联动协同系统等。

2000年至今,国务院抗震救灾指挥部已建立了震情、灾情、对策、指挥、信息等方面的初级工作平台,为国务院领导和有关部门指挥抗震救灾行动提供了最基础的支撑条件,初步具备了满足指挥部启动后技术需求的基本功能(姜立新等,2003a;2003b)。通过首都圈防震减灾示范区工程、“十五”重大工程项目“中国地震应急指挥技术系统”的建设,已建成了国务院抗震救灾指挥部技术系统、15个一级区域抗震救灾指挥部技术系统和16个二级区域抗震救灾指挥部技术系统,使我国初步具备了应对破坏性地震的快速反应能力、初步快速评估能力和科学指挥决策能力。

目前,根据国务院要求和抗震救灾的实际需要,我国的地震应急工作必须向联动协同方向发展,主要的要求是:震后尽快同国家公共安全平台建立联动支撑关系,同指挥部成员单位和其他相关应急指挥机构建立联动关系,向社会提供地震应急灾情信息、救援信息等多方位服务。尽管国务院和各省级政府已按各自的需要建设了一些地震应急指挥技术平台,而远程灾情监控和灾情获取能力、同其他相关联部门的信息交换、面向社会的信息服务等功能几乎还是空白,仅仅是一个“指挥孤岛”,各项功能还亟待完善。这就要求地震应急系统必须同相关部门建立密切的信息交换和沟通渠道,借助相关部门的专家开展灾区的损失评估,并就抢险救灾事宜同各部门紧密合作,因此必须建立围绕各级抗震救灾指挥部的、同其他部门有效沟通的地震协同联动系统,这也是国家对地震应急系统的明确要求(姜立新等, 2005;苗崇刚等,2004)。

1 地震应急联动信息服务技术平台构成

地震应急联动信息服务技术平台是根据国家对地震应急指挥系统提出新要求和当前地震应急指挥系统中存在的主要问题而设计的技术平台,这个新要求就是要联动应急,就是要实现国家公共安全的联动以及向社会提供应急信息服务等。该技术平台有针对性地解决了我国地震应急指挥技术系统中存在的薄弱环节,主要是面向各类用户直接提供服务,包括:公共安全平台服务、政府应急决策服务、指挥部成员单位联动协同服务、应急救援服务等。提高国家应对突发破坏性地震的应急反应能力和救灾处置能力,提高为社会各界提供应急信息服务的能力。

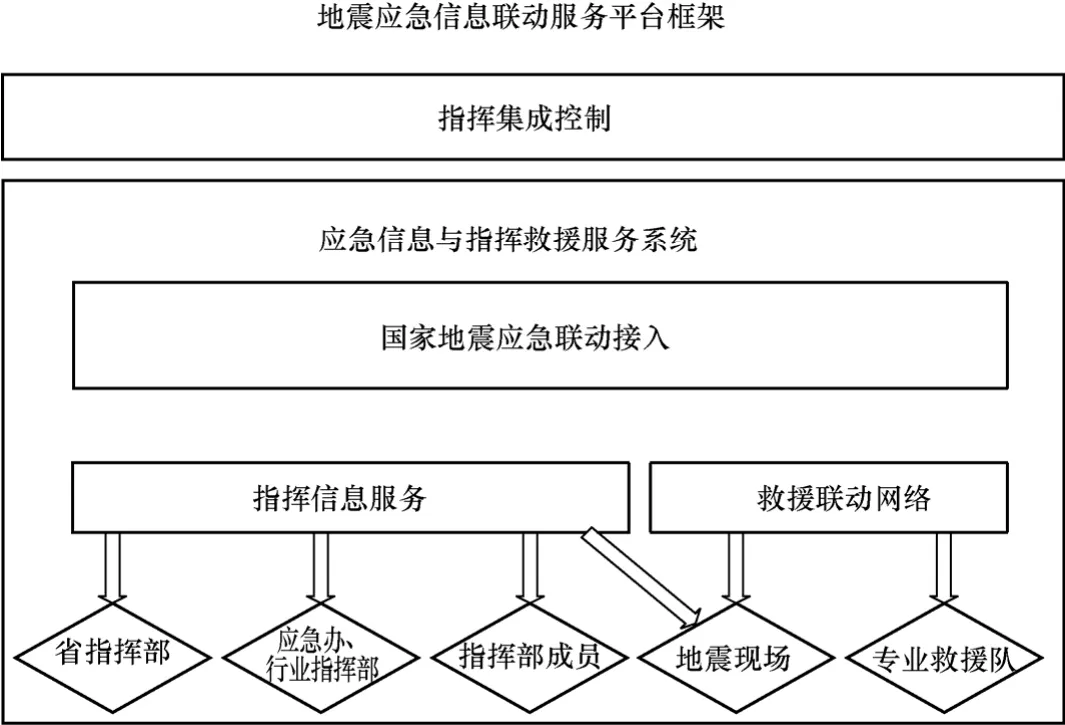

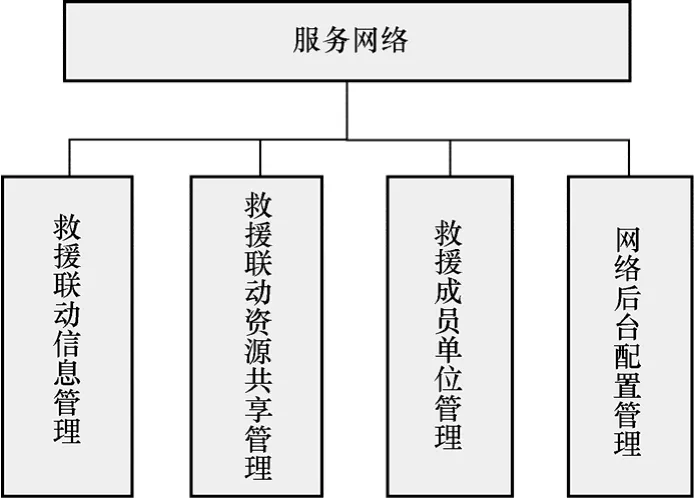

建立基于地震应急响应和专业信息处理的应急联动信息服务技术平台,震后向紧急处置机构或部门提供全方位的专业服务。在当前的情况下,主要是提供应急联动与指挥信息服务,该技术平台的总体构成包括:国家地震应急联动接入系统、指挥信息服务系统、地震救援信息服务系统,同时还完成了地震应急救援服务系统的总体集成。该联动信息服务技术平台可以提升国内应急与救援服务能力,初步实现国务院抗震救灾指挥部与国家部委、国家应急专业机构、各级抗震救灾指挥部、公共安全平台的联动接入与信息服务。平台构成按照服务对象划分层次,具体内容见图1。

2 国家地震应急联动接入系统设计

在国务院的统一部署下,我国正在形成以国务院应急办为前台、各类专业应急指挥机构为后台的联动协同国家公共应急平台新架构。地震应急指挥中心必须与国务院、指挥部成员单位、应急指挥机构以及各区域的应急办建立联动,实现多部门之间的联动协同,共同应对地震灾区内发生的涉及各个专业部门的紧急事件。

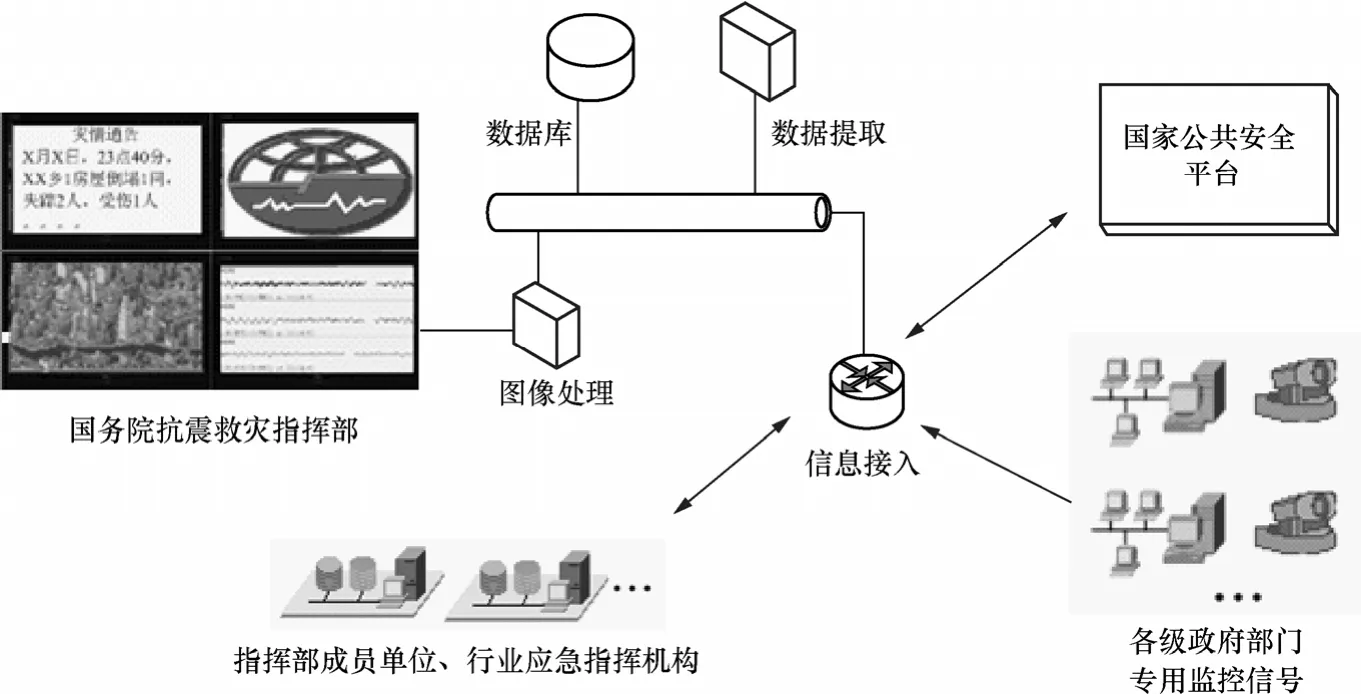

(1)总体设计

通过国家地震应急联动接入系统,国务院抗震救灾指挥部与各级抗震救灾指挥部、成员单位、地震现场建立联系,面向联动协同单位,提供灾情查询、灾情上报、协同指挥和救援指导等服务(帅向华等,2001;2009a;2009b)。总体设计遵循应急联动接入数据接口、软件接口、硬件接口的设计以及业务流程联动规范,实现国务院抗震救灾指挥部与国家公共安全平台间的信息交换平台(国务院抗震救灾指挥部和国家公共安全平台、指挥部成员单位以及应急指挥机构进行数据信息交换的联动接入系统)的应急接入,结构示意图如图2所示。

图1 地震应急联动信息服务技术平台层次结构图Fig. 1 Hierarchical structure diagram of earthquake emergency linkage information services platform

图2 公共安全地震应急接入系统结构示意图Fig. 2 System structure diagram of earthquake emergency access to public safety

(2)子系统设计和结构描述

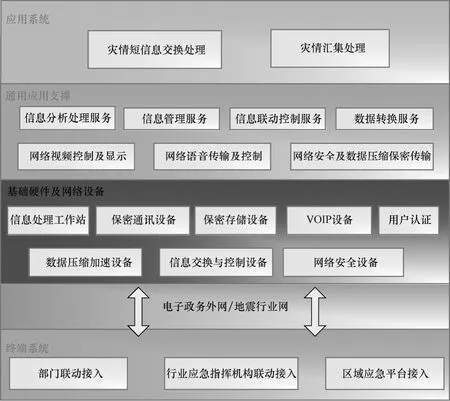

依据国家应急联动接入系统的内容,子系统设计主要包括:国务院抗震救灾指挥部与国家公共安全应急指挥中心的网络连接;国务院抗震救灾指挥部与指挥部成员单位和应急指挥机构的网络连接;省级地震局与省政府应急系统的网络连接;各网络节点间数据、语音、视频的双向互通、数据加密传输、应用配套的软硬件接口和数据交换接口等多个子系统。所涉及的技术系统主要有:应急联动网络子系统;网络视频传输及显示子系统;网络语音(VOIP)传输子系统;网络安全及数据压缩保密传输子系统;数据处理与联动控制子系统;相应的软硬件接口模块。其层次结构见图3。

图3 国家应急联动接入系统层次结构图Fig. 3 Hierarchical structure diagram of national emergency linkage access system

3 指挥信息服务系统设计

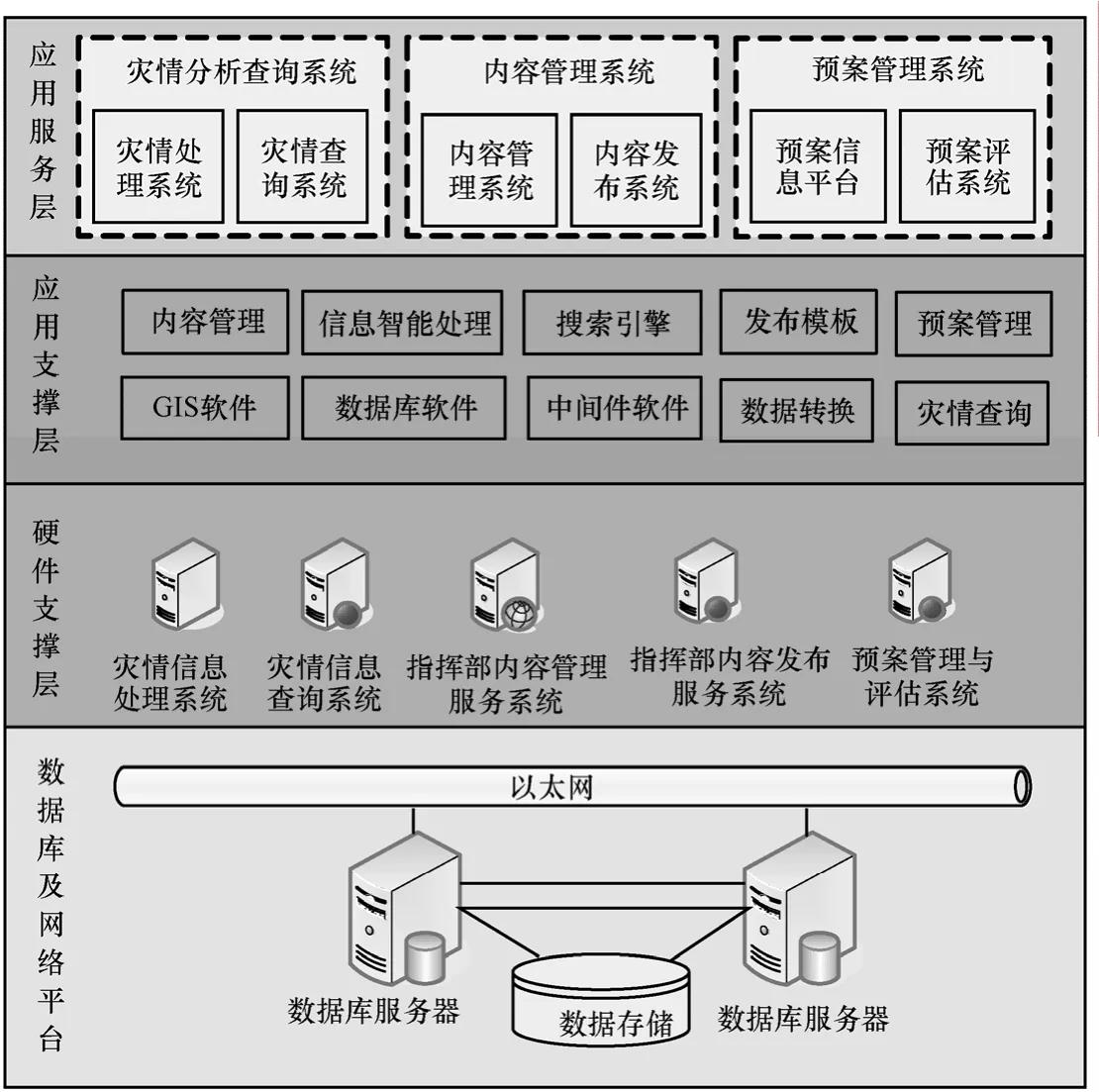

指挥信息服务系统包括:地震灾情综合处理和查询子系统;指挥部内容管理子系统;地震应急预案管理子系统。

(1)总体设计和结构描述

指挥信息服务系统总体功能包括:灾情数据转换、灾情查询、内容管理、信息智能处理、搜索引擎、内容发布、区域地震应急预案信息管理、地震应急预案培训评估等。灾情数据转换模块实现灾情数据的格式转换,灾情查询模块提供集成的灾情查询工具,内容管理模块实现国家中心内部的各类数据的集中内容管理,信息智能处理实现提供集成化的数据加工处理工具,搜索引擎实现基于数据库和本地资源的查询检索,内容发布实现基于WEB方式组织、管理和发布多种信息资源,区域地震应急预案信息管理实现地震应急预案统一管理,地震应急预案培训评估是对应急预案本身进行评价,给出预案的评价结果。其体系结构如图4所示。

(2)子系统功能设计

地震灾情综合处理和查询子系统是实现国家公共安全平台与国务院抗震救灾指挥部技术系统之间地震灾情信息交换的软件,主要功能是依据数据格式要求,将国务院抗震救灾指挥部技术系统产出的地震灾情信息转换为国家应急平台数据格式,为国家公共安全平台提供数据,同时将国家公共安全平台所产出的数据转换为国务院抗震救灾指挥部技术系统所需的数据格式,最终达到国家与地震行业系统之间数据交互功能。

图4 指挥信息服务系统体系结构图Fig. 4 Command information service system structure diagram

指挥部内容管理子系统的设计包括硬件支撑环境和内容管理软件。硬件支撑环境主要包括服务器、存储与备份设备;内容管理软件具备信息管理、发布功能。

地震应急预案管理子系统采取分级管理、逐层汇集的原则建设,针对当前我国地震应急管理信息系统的管理体制、资源整合、网络平台、平战结合、应用标准体系建设和功能评估等问题,建立全国一体化的地震应急预案管理系统。

4 现场救援信息服务系统设计

现场救援信息服务系统主要是通过建设国内救援联动网络,为建立健全功能完善、反应灵敏、协调有序、运转高效的地震应急机制提供基础支撑,全面提高国内强震救援相关部门的救援信息收集、处理、分析和共享能力,妥善应对各级地震突发事件。通过信息整合,把相关的救援信息进行梳理,形成资源目录,可大大减少重复与冗余,提高信息的利用效率和应用效能。

救援联动网络服务系统由网络中心、国家级节点和省级节点组成。网络中心提供信息交流与发布的平台,各个节点通过配置的硬件设备可以在平时和震时救援等两种不同的环境下访问本专业平台,并能够进行相应的简单事务处理。主要包括救援联动信息管理、联动资源共享管理、救援成员单位管理、网络后台管理等功能模块。子系统的功能划分如图6所示。

图6 救援联动中心服务网络功能树Fig. 6 Function tree of rescue linkage centre services network

5 应急协同联动集成设计

在地震应急救援服务系统的统一规划基础上,针对地震应急指挥系统的各项任务,建立各自节点的内部集成框架、数据接口和规范,完成内部软件的安装部署与数据集成,实现与已有相关系统的无缝衔接。

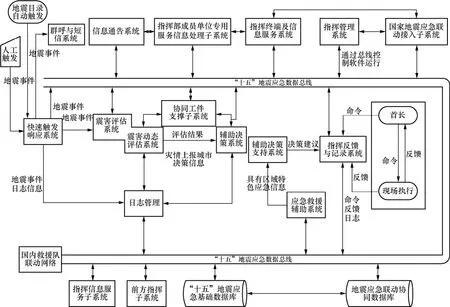

应急协同联动集成是基于地震行业专网,采用应用间集成和数据集成两大类,应用之间的集成是通过将两个子系统之间的服务总线进行连接实现的,从宏观上看,这种体系结构是在全国的地震指挥系统之间建立了一条全局总线系统,实现相互之间的集成。指挥系统之间的数据集成采用集成的文件系统实现,并利用服务总线实现状态传输(帅向华等,2009a;2009b)。其数据流程如图7所示。

集成架构主要采用B/S模式,实现应急指挥网络集成,指挥系统不再设立独立的广域链路。鉴于地震应急的紧迫性,应急指挥系统需要在地震发生时快速处理空间数据,集成图像综合处理,做到快速准确的进行地震相关信息的处理、查询、统计、评估、决策等(张百成等,2005)。

在系统安全性设计方面,整个地震应急指挥系统网络的内网和外网,在做综合布线时已经将其完全物理隔离开来,整个外网使用光纤与地震局网络连接,并通过地震局网络与Internet进行连接。在外网中部署需要对外进行信息发布的计算机,将地震信息通过Internet 方式进行对外发布。

6 讨论

图7 应急救援服务系统总体集成数据流程图Fig. 7 Data flow diagram of the general integration of emergency rescue service system

我国在长期的地震应急工作实践中,建立了党委领导、政府负责、部门协同、社会参与的地震应急联动工作机制。正是这种机制,确保了党和政府在汶川地震后的短时间内就组织起全国力量,对汶川地震灾区实施立体救援。然而,目前在各部门和全社会应急联动开展抗震救灾工作中,也暴露出信息交流机制不健全、各部门指挥技术平台不协调、缺少应急联动协同统一指挥技术平台等问题,各部门的信息相对封闭,共享程度很差,因此尽快提升国家应急联动能力,必将促进今后的地震应急救援工作更加科学、有序、规范、高效。通过国家地震应急联动能力建设,围绕国务院抗震救灾指挥部建立一整套应急联动信息技术平台,在地震发生时,可以及时通报和交换各自掌握的信息,符合地震灾区应急救援实际需求,是保障地震灾区社会秩序正常的有效工作机制。

姜立新,帅向华,张建福,李志强,2003a. 地震应急指挥管理信息系统的探讨. 地震,23(2):115—120.

姜立新,聂高众等,2003b. 我国地震应急指挥技术体系初探. 自然灾害学报,12(2)1—6.

姜立新,李志强,聂高众, 2005. 中国数字地震观测网络地震应急指挥技术系统技术规程. 北京:地震出版社.

苗崇刚,聂高众,2004. 地震应急指挥模式探讨. 自然灾害学报,13(5):48—54.

帅向华,成小平,姜立新,2001. 基于ArcView的地震应急快速响应信息系统. 地震,21(4):94—99.

帅向华,姜立新,刘钦等,2009a. 地震应急指挥技术系统设计与实现. 测绘通报,(7):38—41.

帅向华,杨天青,马朝晖等,2009b. 国家地震应急指挥技术系统. 北京:地震出版社.

张百成,谭伟闲主编,2005. 城市应急联动系统建设. 北京:科学出版社.

Discussion on the Design of Earthquake Emergency Linkage Information Service Platform

Jiang Lixin1), Shuai Xianghua1), Nie Gaozhong2), Yang Tianqing1),Xi Nan1)and Li Xiaojie1)

1) China Earthquake Network Center, Beijing 100045, China

2) Institute of Geology, China Earthquake Administration, Beijing 100029, China

The ability of earthquake emergency linkage and rescue service is the main content of building the ability of national earthquake social service. Currently in China, building earthquake emergency linkage and rescue service is in beginning stage, and the earthquake emergency linkage information service platform has not been established yet. Thus, the constitution, design and realization of the earthquake emergency linkage information service technology need enoygh attention in further studies. In this paper, the content about earthquake emergency linkage information service platform is proposed according to the preliminary design of national earthquake social service project. Based on this, the future development of the platform is discussed.

Earthquake emergency; Command linkage; Information service

姜立新,帅向华,聂高众,杨天青,席楠,李晓杰,2011. 地震应急联动信息服务技术平台设计探讨. 震灾防御技术,6(2):156—163.

地震行业科研专项“地震应急指挥系统技术标准研究”(200808038)、“国内外地震巨灾快速判断与救援效能评价研究”(200808046);“国家地震社会服务工程项目”

2011-04-12

姜立新,男,生于1966年。研究员。主要从事地震灾害和地震应急技术系统等研究。E-mail:jlx@seis.ac.cn