液膜分离处理 H酸废水的渗透传质过程分析

张 莉,丁 瑶

H酸是萘系染料中间体之一,生产母液中有机物含量高,化学结构稳定,大多除含有磺酸基(-SO3H)外,还带有氨基、羟基等取代基[1]。H酸废水酸性强、含盐量高、对微生物有较大的抑制作用,由于BOD5/COD<0.2,废水不宜生化处理。

对于这类高盐、高浓度难生化降解的有机废水,近年来研究的方法有:物理法 (吸附法、膜分离法)、化学法 (化学混凝法、化学氧化法、湿式空气氧化法、光催化氧化法)、生化法、电化学法。液膜分离法具有高选择性、高效率、低消耗、分离速度快、能实现废液中有用物质的资源化等特点,一直是环保领域的一项重要研究课题[2]。

但液膜分离的理论研究较少见报道,蒋元力等[3]将渗透理论与 Kolmogoroff的局部各向同性理论结合起来,提出外相边界层传质系数的估算方程。本实验体系下分离 H酸废水为同向迁移机理。为验证液膜萃取的有效性,实验进行了高压液相色谱和红外光谱的分析。

1 实验材料与仪器

三辛胺 (军事医学科学院药材供应站生产,化学纯,含量≥95%);NaOH(天津市河北区红星化工包装厂,分析纯);H2SO4(武汉市制剂厂,分析纯)。

自制的乳状液最佳膜配方[4]:Span—80∶异辛醇=1∶1(g:mL),油内比 Roi=1∶1.5。其中,Span—80为复合表面活性剂、异辛醇为助剂、煤油为膜溶剂、三辛胺作载体、NaOH作内相试剂的乳状液膜体系。

光学显微镜:0X—1600X,XSZ—HD型(重庆光电);红外分析仪:Antaris II傅立叶 -近红外 (FTNIR)分析仪;高压液相色谱分析仪:Agilent1100高压液相色谱仪。

2 液膜处理 H酸废水渗透传质过程

2.1 液膜处理 H酸废水的传质体系

本实验采用自制的乳状液处理 H酸生产过程中酸析工段排出的废液。乳状液自制过程:按一定比例把表面活性剂、载体、助剂和膜溶剂在乳化器内混合,随后在BME100LX型高剪切混合乳化机高速搅拌下(转速为 2 500~3 500 r/min)慢慢加入内相试剂 NaOH溶液到制乳器中,选择一定的油内比(Roi),机械制乳 5 min,制得稳定的油包水 W/O型乳状液。H酸废水中有机物多为带磺酸基(-SO3H)、氨基(-NH2)和羟基 (-OH)萘系染料中间体,COD 20 000 mg/L,pH 2.0。

将乳状液按一定乳水比 (Rew)加到盛有外相 H酸废水的萃取器中,维持慢速搅拌 (转速为 200~400 r/min)使其充分接触,萃取 5~25 min,在分离器中静置分层。

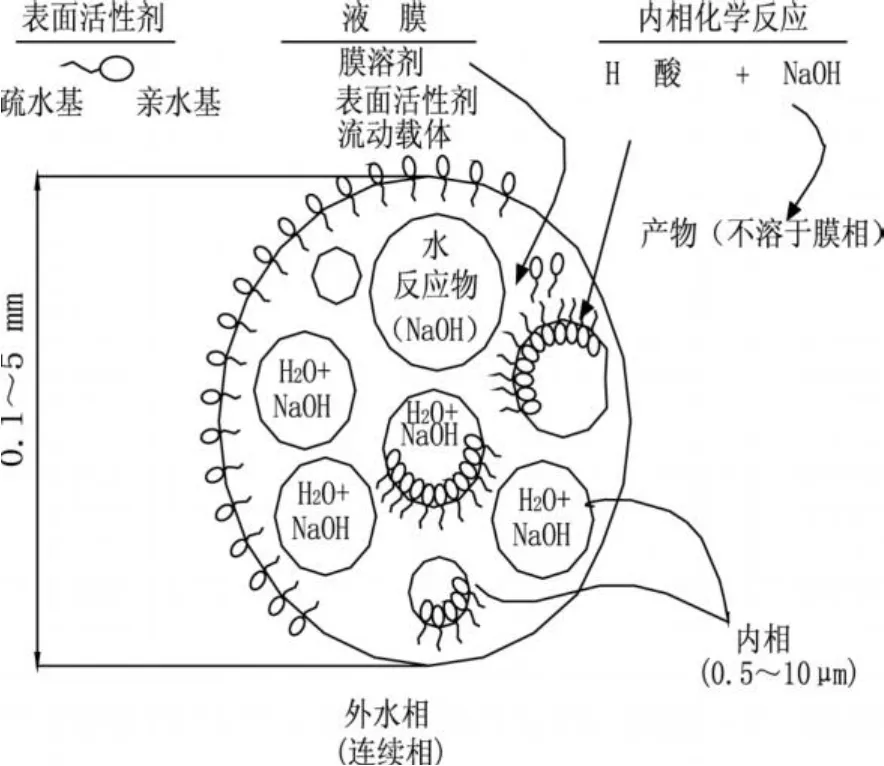

乳状液与废水接触形成W/O/W型,其示意图如图1所示。

图1 H酸废水液膜分离示意

由图1可知,在大的微滴中包含许多小微滴,通常大微滴直径在 0.1~5 mm,小微滴直径在 0.5~10μm。Span—80表面活性剂位于油水界面,以降低油水界面张力,使得液膜更趋于稳定,具有提高COD去除率的“协同效应”;异辛醇作为助剂,可改善油膜的黏度,起到固膜的作用;流动载体 TOA的加入可以使离子有选择性地迁移,起到“载体”的媒介作用。溶质 H酸通过膜相到达内相,并与内相试剂反应形成不溶于膜相的磺酸盐,载体 TOA在液膜的两个界面之间来回穿梭传递被迁移物质,提高了液膜的传输速率。油内比 Roi主要影响液膜的厚度和稳定性。

2.2 液膜分离处理 H酸废水传质机理

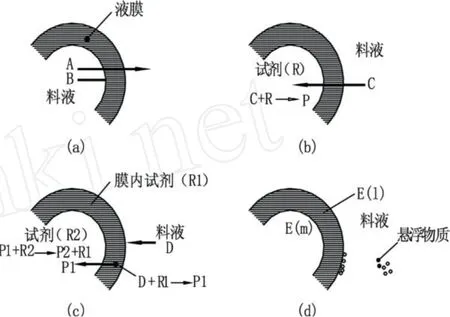

液膜分离中借助于流动载体可提高膜的选择性、传递性和定向性,其促进迁移机理主要有反向迁移和同向迁移。液膜分离机理如图2所示。

图2 液膜分离机理示意

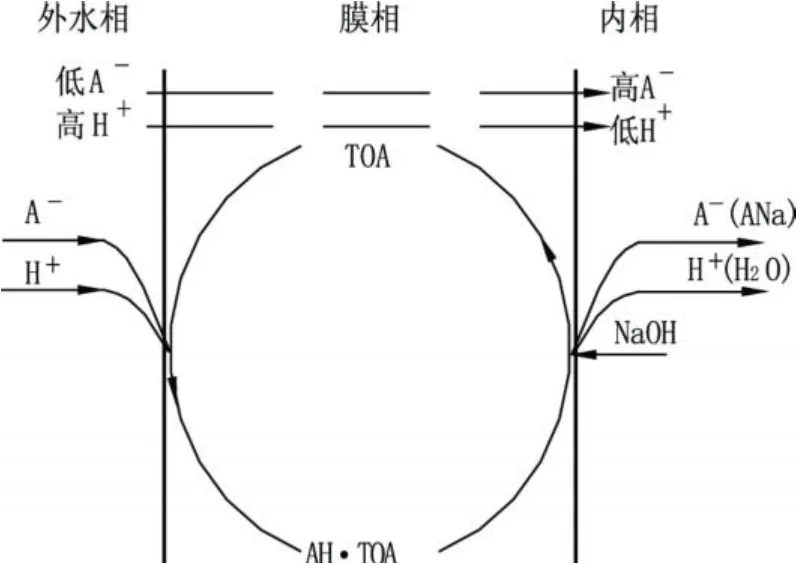

用 TOA作载体萃取废水中的H酸,以NaOH作为内相试剂,在高 H+浓度的外相废水、低 H+浓度的内相溶液环境下,其反应机理属同向迁移,具体过程如图3所示。

图3 H酸穿过含TOA液膜的迁移过程

3 实验结果及分析

3.1 液膜分离处理 H酸废水的同向迁移

如图2和图3所示,膜内界面Ⅰ的载体 TOA与外水相中的 H酸阴离子及供能量的 H+在膜内反应生成配合物AH·TOA,配合物AH·TOA向膜内界面Ⅱ扩散迁移,在内界面Ⅱ配合物AH·TOA遇碱解配,生成磺酸盐和水进入内相,同时使得 TOA再生,即反萃取。游离的载体 TOA从膜内界面Ⅱ又返回扩散到膜内界面Ⅰ,与外水相 H酸重新形成配合物。在整个过程中 H酸与氢离子同向迁移并富集于内相,萃取过程发生在外水相与膜相的界面Ⅰ,反萃取过程则发生在膜相与内相形成的界面Ⅱ。

随着分离时间的延长,外水相 pH值应略有上升(由于A-和 H+同时减少),同时,在一定的范围内,随着内相NaOH浓度的增大和外水相H+浓度的增加都会加快反应速度。

3.2 液膜分离 H酸废水的总渗透传质系数

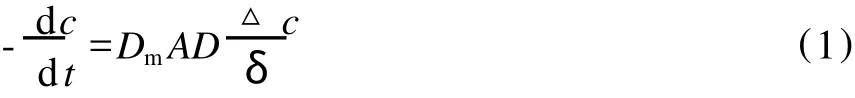

根据双膜模型[5],在液膜分离中溶质从外水相经膜相传输到内相的扩散速率方程可以表示为:

式中:D为渗透组分在膜相及相邻溶液相间的分配系数,Dm为渗透物在膜相的扩散系数,A为比渗透面积,△c为膜两侧溶质浓度差,δ为膜厚度。

对液膜体系,液膜比渗透面积和膜层厚度难以测定,因此可假定传质面积与乳水比 Rew成正比,膜层厚度δ与乳状液的油内比 Roi成正比,则式 (1)可以成为:

推动△c在有载体的液膜分离中由于内相试剂与溶质的快速成盐反应,其内相溶质浓度可近似为零,因而将式(2)进行积分,可得:

式中 c0为外水相废水中溶质的初始浓度,K为液膜渗透总传质系数。在实验中测定 ln(c0/c)和时间 t后 (近似将 c0/c值考虑为废水相中 COD的比值),代入式(3)可以求得 K值。

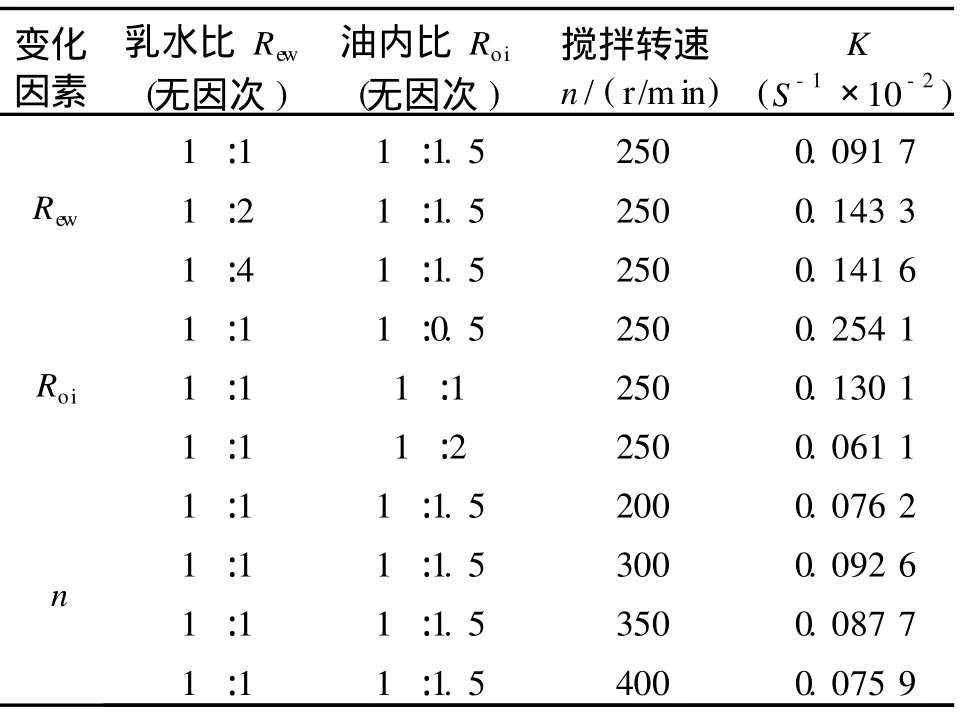

实验保持乳状液组分不变,外水相 pH值恒定,对不同萃取条件如乳水比、油内比和搅拌强度下的K值进行了测试,其计算结果如表1所示。

表1 不同操作条件下计算的总渗透传质系数

从表1可知,乳水比减少时,总传质系数有所增加,油内比减少时,总传质系数有所减小,而搅拌转速提高时,总传质系数先是略有上升而后略有下降,但无论是乳水比、油内比,还是搅拌转速,总体上来看,其对总传质系数的影响不显著。对于乳水比、油内比来说,其变化的大小主要是因微滴的大小略有变化导致液膜的厚度略有变化,因而可以看出,膜的组成才是引起液膜传质系数显著变化的主要影响因素。至于搅拌转速,由于液膜组成中含有表面活性剂,微滴呈刚性球体,搅拌转速对膜内的传质过程不会引起明显的变化,总传质系数的变化主要是由液滴与外水相边界层中的阻力所引起,表1中转速从300 r/min经 350 r/min增大至 400 r/min时总传质系数略有下降,可能是过大的转速导致微滴变形较大或破裂所致。

3.3 液膜处理 H酸废水前后的表观分析

3.3.1 液膜分离处理 H酸废水的微观结构

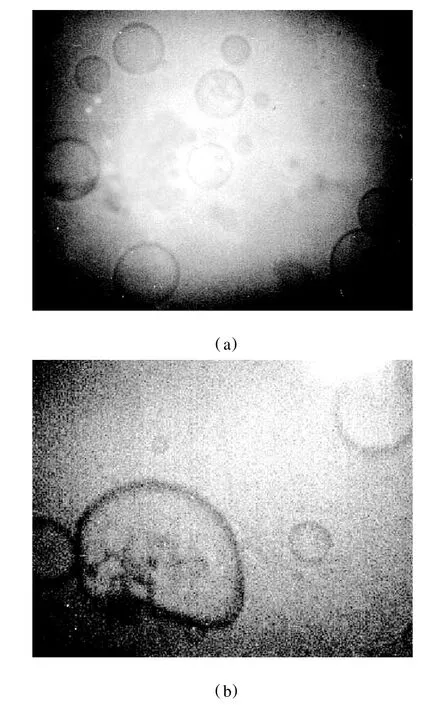

由于乳状液存在巨大的相界面,是热力学上的不稳定体系,为了对实验所用乳状液的稳定性进行考察,分别对原乳状液和萃取后的油相进行了形貌观测,其结果如图4(a)和图4(b)所示。

图4 液膜分离前和分离后乳状液的形貌

对于新鲜的乳状液,如图4(a)所示,乳状液滴在油相中分散均匀,且呈球形微滴,实验在保持 8 h后未出现明显的分层现象。而对于萃取后的乳状液,如图4(b)所示,由于萃取过程中的搅拌混合、物理和化学力的作用,乳状液出现分散和聚结,因而除球形微滴外,还存在大的微滴,其形貌呈椭球形。

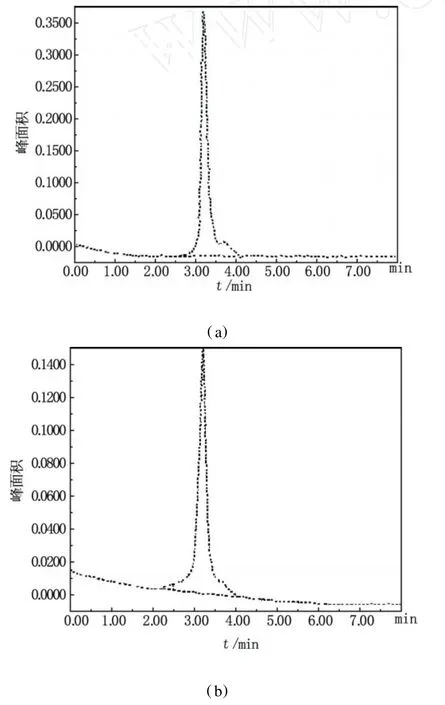

3.3.2 液膜分离处理 H酸废水的 HPLC图谱

H酸废水经减压蒸馏后可得粉末状固体,图5 (a)和图5(b)分别为 H酸废水处理前和处理后固体粉末的 HPLC图谱,实验是在相同的操作条件和制样条件下完成的。事先将H酸标样进行HPLC测试,其峰值对应的停留时间为 3.16 min,然后将实验样进样,处理前和处理后实验样的出峰时间均为3.20 min。对比图5(a)和图5(b)可看出,处理后的实验样峰面积明显减少,可认为 H酸废水采用液膜萃取法H酸含量有了一定的降低。

图5 H酸废水处理前(a)和处理后(b)固体粉末的HPLC图谱

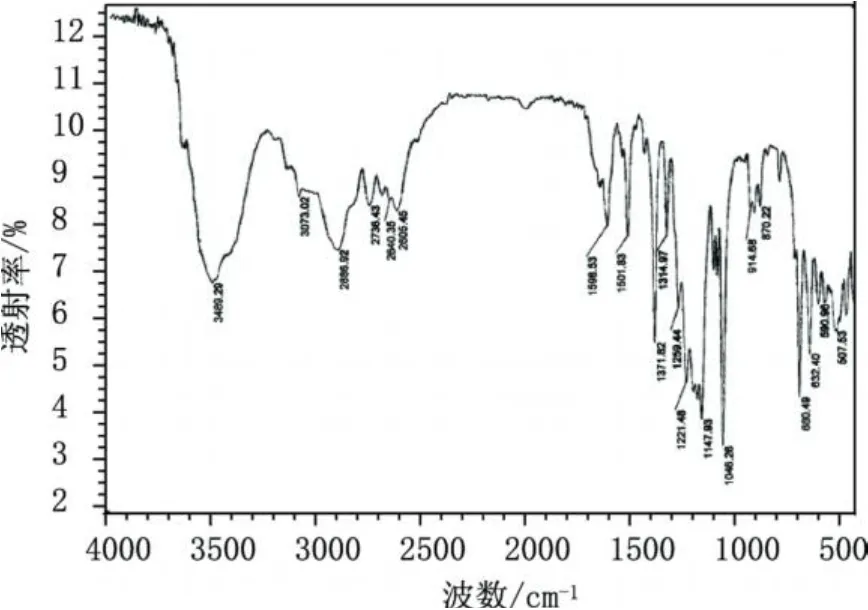

3.4 液膜萃取相破乳后的红外光谱分析

H酸废水经液膜萃取后,再将萃取相进行破乳,内相经酸中和处理后用红外光谱分析,其图谱如图6所示。

图6 内相H酸FTIR图谱

图6表明,在波数 3 000~2 250 cm-1处存在铵盐基团的一组中等强度的吸收峰,在 3 550~3 450 cm-1处出现宽而强的羟基吸收峰,除此之外,芳香磺酸在 1 070~1 040 cm-1处应具有窄而强的谱带[5],图4证实了这一点,说明液膜萃取其传输的溶质在实验所用废水中主要为 H酸。

4 结论

本文通过对 H酸废水液膜处理过程中组分的FTI R和 HPLC分析,证实了该乳状液能够有效地减少萃余相中的 H酸。结论如下:

(1)通过对 H酸废水、萃余相、萃取相内相的组成实验分析,证实了该乳状液能够有效减少萃余相中的 H酸,萃取相内相中的红外谱图表明了 H酸的存在。

(2)微观结构分析表明,乳状液呈球形微粒,分布均一,乳状液与 H酸废水萃取接触后,其稳定性有所降低。

(3)通过对 H酸穿过含 TOA液膜的迁移过程分析,并结合实验结果,证实了实验体系下含流动载体 TOA的宏观动力学过程属同向迁移机理。

(4)采用双膜扩散模型,建立了对扩散影响下的膜相传质系数的数学模型,认为乳水比、油内比、搅拌转速对传质系数的影响不大,传质系数 K值主要取决于液膜组成。

[1]朱亦仁,张仲华,普敏莉.液膜法提取发酵液中的柠檬酸 -分离原理及膜配方 [J].水处理技术,2000,26 (5):277-280.

[2]Ma G Y,Jiang YL,Chang K S.A generalmass transfer model for liquid surfactantmembranes[J].Chem Eng Sci, 1997,52:433-441.

[3]蒋元力,苏玉,黄强.乳状液滴外相边界层传质系数新的估算方程[J].河南师范大学学报,2002,30(2):52-55.

[4]张莉,陆晓华,乳状液膜法处理 H酸废水的实验研究[J].膜科学与技术,2007,27(1):85-88.

[5]Cahn R P,Li N N.Separation of phenol from wast water by liquid membrane technique[J]. Sep Sci Technol, 1974,9:505-519.