基础英语教学中的人文素养导向

李 敏

(沈阳师范大学 外国语学院,沈阳 110034)

“人文”一词,最早出现在《易经》中贲卦的彖辞:“文明以止,人文也。观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”《辞海》对“人文”的定义是:“人类社会的各种文化现象。”[1]692而素养是指“经常修习涵养。如:艺术素养;文学素养。”[1]2798人文素养概念应用于高等教育初始于素质教育理念的提出,预示着高等教育进入了一个崭新的阶段。但随着教育改革的不断深入发展,大学生人文素养缺失现象严重。

1 大学生人文素养缺失的原因分析

大学生人文教育的缺失以及大学生人格的缺陷目前已引起社会的广泛关注。很多大学生专业知识较强,但综合素质不高;专业技能达标,但心理素质较差。造成大学生人文素养缺失的原因是多元的,总体上可归纳为以下几个方面:

1.1 教育大众化的时代背景

人类社会刚刚跨入21世纪,中国高等教育就以超前的速度迈入了大众化时代。随着我国高等教育由精英教育向大众化教育转化,大学生便失去了天之骄子的光环。教育大众化的积极意义是使相对多的人获得接受高等教育的资格,在一定意义上实现了教育的平等性。随之带来的负面效应是高校入学门槛放低了,口径变粗了,学生数量增多了,学生素质高低差异拉大了。以前,在精英教育时代,进入大学接受教育的学生需经过德、智、体、美、劳全方位层层选拔,无论是专业知识水平还是文化道德素质都基本在同一层面,整体素质比较高。由于当时的高考是千军万马过独木桥,能够赢得高等教育机会的学生自身会具有很强的荣誉感与自豪感。这种荣誉感和自豪感会自然内化为更高层次的人文素养。而目前,经历过高中教育的学生多数都能考入大学,上大学不再成为一种骄傲与荣耀。因此,高标准、高的价值取向、高的自律准则相应产生松动,这成为高校学生自身文化素养缺失的主要原因。

1.2 教育产业化改革

20世纪80年代,中国开始了教育产业化的尝试。高等教育中引入了市场机制,高等教育机构具有更强的竞争性和自主性。在改革取得丰硕成果的同时,我们也看到了产业化带来的一系列问题。问题之一是教育产业化对大学生的人文素质培养产生了冲击。在教育产业化改革过程中,教育不再是国家的单一行为。教育经费的分摊制和就业自主制度在一定程度上削弱了学生对人文素养的重视。作为消费者,学生存在花钱买教育的思想,希望利益最大化。因此实用性强的课程受到学生的重视与追捧,而人文教育课程则被学生认为是自己“投资“部分的一种浪费。这样做的结果是,无论是用人单位还是学校都会发现学生的专业能力较以前无太大差异,但学生综合素质水平却在下降。

1.3 高校人文教育课程不完善的客观事实

人文是一个广义的概念,因此高校人文教育课程的设置也应该是多维的。目前,虽然国内几乎每所高校都开设了一系列的通识选修课程,如:马克思主义原理、邓小平理论等。这些课程的开设多为哲学类,为学生提供了健康的价值观和方法论,对学生的人文素养提升具有积极意义。但这类课程在很多学校得不到学生的重视,有些学生认为这些理论与时代距离甚远,有些学生认为这些理论不会为将来创造财富,有些学生只是为修满学分才学习这些课程。这样做的结果是课程失去了原有价值,违背了课程开设初衷。事实上,高校人文教育课程设置本身存在一定问题,缺乏体系性,可选性差。如果将课程涵盖范围扩展到美学、心理学、文学、人类学等各个领域,学生选择机会增加了,主动性增强了,人文素养自然会得到提升。

1.4 国外思想、文化思潮的涌入

由于中国改革开放和现代化进程不断加快,我们吸收了国外先进的技术、经验。与此同时,国外一些负面的思想、文化也涌入国内。例如:自由主义、享乐主义、个人主义、极端主义、快餐文化等。这些思想与中国传统的道德文化观念相互冲突。而大学生作为年轻的一代,正处于生理、心理敏感期。容易受到不良思想的影响,容易出现认知障碍或道德偏离。可能表现为自我、偏执、冷漠等倾向。很多学生追求香奈儿、劳力士等奢侈品牌,却对凡尔赛宫、威斯敏斯特教堂等历史建筑一无所知;很多学生熟悉路易威登,却不知道莎士比亚是谁。很多学生知道社会充满了竞争,却不懂得合作是消除竞争、通向成功的关键。因此,国外一些思想、文化思潮的涌入也是大学生人文素养缺乏的原因之一。

2 在基础英语教学实践中提升学生的人文素养的途径与方法

在大学生人文素养缺失的今天,高校外语专业学生也毫不例外地受到了冲击。外语是中国经济、政治国际化的桥梁,是外国人了解中国的中间介质。因此,外语专业学生的人文素质培养更应该得到教育工作者的重视。笔者认为,外语专业学生的人文素养有其自身的特殊性,除了指学生对人文知识、 历史知识、哲学知识、宗教知识及美学知识有所了解外,还包括跨文化沟通能力;缜密的外语思维能力及批判的、系统的推理能力;适应涉外工作的思想道德素质及对外竞争与合作能力;对外国文化的批评能力和辨别能力。而单凭高校中开设的通识选修课程远远不能达到素质培养的多方面要求。因此,作为外语教学的一线工作者,笔者认为,外语学生人文素养的提升可以依托课堂教学得以实现。

2.1 挖掘教材的人文思想,培养学生健全性格

基础英语教材的重要地位和作用一直以来得到教学工作者的公认。随着社会经济的发展和对外语人才需求的变化,基础英语教材也不断更新。通过研究近几年基础英语教材选篇我们也不难发现其中的人文素养导向。北京外国语大学的杨立民老师对其主编的《现代大学英语》选课标准是这样阐述的:“从内容方面说,我们的教材虽然不是史地、政治或社会文化的读本,但我们十分重视它们的文化内涵和人文价值,重视它们在思想上的潜移默化作用。我们在选择这些课文时尽量做到总体上比较全面地介绍西方文化,尽量结合新世纪人类面临的各种挑战和当今社会的各种热点培养他们独立思考的精神、分析批判的能力、实事求是的态度和理性思维的习惯。”[2]因此,基础英语教师应充分利用教材资源深层次挖掘教材中的人文思想,实现语言教学与思想教育的无缝结合,提高学生自身修养,培养学生健全性格。事实上,基础英语教材的每一篇文章都从不同角度反映了人类的文明与发展,表现了人性的光辉与伟大,都可归纳在人文主义框架下,用人文主义思想进行深层剖析。例如,在《现代大学英语》精读3这部教材中,第一课“Your College Years”主要讲述的是大学生活需要面对的困难和经历的改变。在谈到大学生需要面临四种分离痛苦时,作者提到了亲情问题、信仰问题和个人价值实现问题。而这些恰恰与目前大学生缺失的人文素质相吻合。由于多数都是独生子女,很多大学生亲情感不强;由于生活节奏加快,社会竞争激烈,社会负面新闻层出,多数学生出现了信仰危机;受到经济社会发展的影响,金钱成为衡量一个人成功与否的唯一标准,没钱就没有实现自我价值的想法在学生中普遍存在。因此,教师在教材使用过程中,要合理利用这些人文素材,实时实地地展开讨论,为学生树立健全人格,防止心理扭曲。再例如,《现代大学英语》精读3中的第八课为“We are Only Human”。在这篇文章中,作者提到了“3C”理论,即“character, courage and conscience”(性格、勇气和良心)。教师在课程讲授过程中,不应把重点仅仅放在字、词句的理解上,而应该将课文内容与人性相联系,与人格相联系,与人品相联系。应该将语言知识讲解与人文知识讲解相结合,通过挖掘教材中的人文思想,树立学生的健康人格。

2.2 运用文化导向型教学模式,提高学生跨文化交际能力

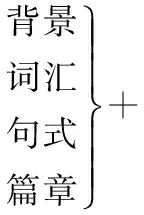

基础英语作为英语专业必修课是一门综合技能课,也是英语专业核心基础课。受传统教学法的影响,基础英语课的教学模式通常是“讲解语法——领读、讲解单词和短语——分析翻译课文中的单句——带读课文——课内外少量的口、笔训练。”(胡文仲,1985)[3]。这种以字、词、句为重点的教学模式突出了语言结构训练,忽略了语言作为一种载体的使用环境和文化环境。弊端是阻碍了学生语言使用的灵活性及准确性,从而阻碍了学生跨文化交际的能力。为了提高英语专业学生的人文素养,提升跨文化交际能力,传统的教学模式需要进行有效改革。何兆熊教授在《英语专业基础课的教学理念和方法》讲义中提到:专业语言技能课程的教学承担着提高学生人文素养的任务。人文素养首先体现在学生的人文知识上。语言不是空洞的语言符号,而是思想的载体……[4]语言承载了思想与文化。如果语言学习离开了文化背景,语言就失去了内涵,失去了实用性,就会微缩成为简单的符号。因此笔者在这里提出了文化导向型基础英语授课模式,旨在提高学生的文化修养,提升学生的跨文化交际能力。具体理解为以下模式:

众所周知,一篇文章的背景知识对文章的理解具有重要意义。英语类文章更是如此。以基础英语教材为例,其中的每篇文章都隐藏了相关的背景知识,如:历史、地理、宗教、风俗等。《现代大学英语》精读4的第13单元为“TheSoldier’sHeart”。这篇文章以美国的战争为文化背景。如果学生对美国历史上发动的战争没有了解,就不能真正领会这篇文章的主旨及意义。因此,授课教师在课程导入环节应该指导学生了解美国历史上发动的各类战争,并对其进行评价。通过背景学习,学生既掌握了历史,又对战争本身建立了自己的认识,还对文本的学习提供了有效帮助。因此,授课教师以背景为入口进行文章分析在一定程度上会增强学生的跨文化交际意识,在熟知本土文化与西方文化的过程中塑造自己健康人格。此外,英语语言中所有字、词、句的使用都不能孤立存在。同样的一个词在不同的文化语境下内涵不同;同样的词汇,不同的句式表达的意思也有所区别。例如:狗在中国文化中代表忠诚,但如果将狗和人联系起来使用时,狗便失去了它的文化象征,多表示负面意义。如,当称一个人为“狗人”时,说明这个人的人品有问题。说一个人“猪狗不如”时,说明这个人地位很低,境况很差。在英语国家,狗和人的联系在语言使用中随处可见,但多表示褒义。如,“toworklikeadog”(拼命工作),luckydog(幸运的人),tobetopdog(居于要职)。因此,教师在授课过程中不能只讲授词汇本身意,只有将语言知识与文化知识相结合,才能达到语言教学目的,让语言变得鲜活、灵动。由此可见,基础英语语言知识教学以文化为导向对培养学生的跨文化交际能力具有重要意义。

2.3 通过课堂教学艺术,提升学生创新思维能力

思辨能力是指一个人清晰的思维能力、逻辑推理能力、形成自己观点并呈现自己观点的能力。高校学生创新思维能力的缺乏也是人文素养缺失的具体表现。高校英语专业教学《大纲》中明确指出基础英语课程教学目的与创新思维能力培养之间的内在关系:基础英语课程应通过基础训练与篇章讲解分析,使学生逐步提高语篇阅读理解能力……同时,培养学生养成良好的学习作风和正确的学习方法,提高学生的逻辑思维能力和独立工作的能力,丰富学生社会文化知识,增强学生对文化差异的敏感性,为学生进入高年级学习打下扎实的基础。思维,是一个抽象概念。思维模式的培养是一个潜移默化的长期过程。思维模式的形成受到环境、地域社会、文化等多重因素的影响。语言学习者的学习过程不应该是机械性行为,否则我们培养出的学生只能是缺乏想象力的工具,没有创造力的模型。因此,语言教学过程一定不能忽视学生创新思维能力的培养。教师在课堂教学中扮演了策划者、整合者和启发者多重角色。教师如果能够合理运用课堂艺术,会大大提升学生的创新思维能力。在基础英语课堂上,以学生为中心的授课模式(student centered)受到大家的一致推崇。这种课堂教学形式为学生提供了独立思考的空间,能够挖掘学生的主体价值。在基础英语课堂上多样化的授课形式,如:Role-play(角色扮演)、Presentation(个人陈述)、Group discussion(小组讨论)等能使学生有效参与课堂教学。学生自己想,自己创造,自己参与完成教学的过程正是学生创新思维能力得到充分锻炼的过程。另外,基础英语教师还可以在课堂上采用提问与回答式(Questions and Answers)教学步骤,通过提问,学生拓展了思维;通过回答问题,学生学会使用发散性思维独立解决问题,形成独特的创新思维模式。

2.4 依托第二课堂人文环境,提升学生思想、道德素质

课堂是传授知识的主要场所,同时也是思想、道德素质教育得以实现的主要阵地。而课堂又可以分为第一课堂和第二课堂。由于教学大纲的规定,教学目标的要求,教学时间的局限,教师在第一课堂的知识传授过程中只能穿插思想道德教育,具有随意性,难驾驭性。而第二课堂活动则为提升学生思想道德素质提供了有利的平台。基础英语教师可以系统安排学生的第二课堂活动,如辩论赛、演讲比赛、小故事大赛、英文歌曲大赛、英文短剧比赛、文化表演赛等等。这些比赛的主题可以涉及到社会、历史、地理、人文等多方面的知识。比赛在提升了学生竞争意识的同时,集体合作项目也培养了学生的合作与沟通能力。学生在活动中会学到各个领域的知识,开阔了视野,对中、外文化有了深刻的认识。通过辩论等趣味性的学习能够知性理解文化之间的差异,找到外语人自身的平衡点。不妄自菲薄,不盲目追求西方,对外国文化有较强的批判能力和辨别能力。

3 结语

语言是文化的载体,同时也是人类文明的载体。将学生的人文素养教育内化到课堂教学过程中是素质教育的客观要求,也是基础英语课程教学的新尝试。只有将知识传授与人文思想相互融合,才能更好地提高教学质量,达到教学目的。

[1]辞海编辑委员会.辞海[K].上海:上海辞书出版社,1979.

[2]杨立民.现代大学英语精读[M].北京:外语教学与研究出版社,2008:iii.

[3]胡文仲.基础英语教学论文集[C].北京:外语教学与研究出版,1985:57.

[4]何兆熊.英语专业基础课的教学理念和方法[EB/OL].http://wenku.baidu.com/view/0098e18ad0d233d4b14e690b.html.