低碳城市规划的研究回顾与思考

钱紫华,曹春霞

(重庆市规划设计研究院 重庆 401147)

1 相关概念

按照相关学者的界定,所谓低碳城市,是指城市经济以低碳产业为主导模式,市民以低碳生活为理念和行为特征、政府以低碳社会为建设蓝图的城市[1]。

实现低碳城市的目标,一方面是通过自身低碳经济发展和低碳社会建设,保持能源的低消耗和二氧化碳的排放;另一方面,通过大力推进以新能源设备制造为主导的“降碳产业”的发展,为全球二氧化碳的减排做出贡献。

2 国外研究领域的回顾

2.1 国外研究的重要领域

关于低碳城市规划研究,英国、日本走在科学研究的世界前沿,相关研究主要集中在低碳城市规划研究、低碳城市规划政策研究、低碳城市规划治理研究三个方面[2]。

出于对政策导向的偏好,研究关注的领域更多地偏向于城市的要素与碳排放量关系研究。比如城市规模与居民生活的碳排放量关系,城市土地利用与城市居住碳排放量关系,居住和就业选址、规划限制等因素对居民生活能源消耗和碳排放的影响等等。

在低碳城市规划政策研究方面,地方政府为了推进城市的低碳发展,开始积极制定诸多政策与实施纲领。比较典型的是英国政府,2007年英国发表 《应对气候变化的规划政策》[3],同年又发表了 《规划应对气候变化的资讯分析报告》[4];2008年,进一步发表了《应对气候变化的规划政策影响评估报告》[5]。

在低碳城市规划管制研究方面,管制(governance)的理念被积极地运用进来。国外一些研究提出,低碳城市的规划需要关注整体的城市要素,而不是碎化的个人要素;需要强调政府与企业、个人的协同作用,而不是单一一方的努力;需要尊重城市发展的基础,而不是在不同城市推行同样的规划观念。

2.2 对国外研究的简评

从国外学界来看,由于西方发达国家城市和城市规划发展所处的阶段,规划编制已经从传统的物质规划转向了生态、社会规划。低碳城市规划的相关研究,更多是通过一些实证和论证,促使对政府相关决策的影响。低碳城市的理念如何向实施推动,成为其最为关注的方面。总体而言,国外学界研究的成果,在我国进行具体的实施政策制定过程中可以作为参考,但对于我国当前具体的规划编制,可借鉴的内容则相对有限。

3 国内研究领域的回顾

3.1 国外研究的重要领域

国内的研究主要集中在低碳城市规划研究的框架体系、低碳城市规划编制的探讨、低碳城市规划的实施、低碳城市技术等四个方面。

3.1.1 低碳城市规划研究的框架体系

顾朝林教授认为,低碳城市规划理论和方法主要在于,构建适合中国国情的低碳城市规划研究的理论框架[6]。他试图构建的低碳城市规划研究框架体系,主要包括五个方面[7]:(1)低碳城市规划理论框架技术和数据支持系统研究;(2)低碳城市总体规划创新研究;(3)低碳城市专项规划创新研究;(4)低碳城市规划技术方法和指标体系研究;(5)低碳城市规划制度建设与实施机制研究。

3.1.2 低碳城市规划编制的探讨

关于低碳城市规划的编制,相关研究既涉及到区域规划、城市总体规划层面,同时也广泛地涉及到详细规划和专项规划层面。

(1)区域规划层面

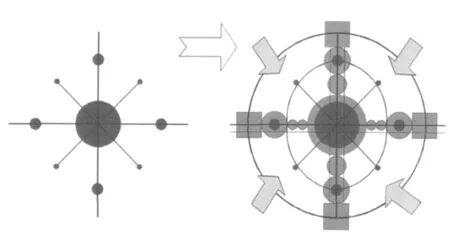

潘海啸[8]从区域交通规划的角度,认为中国更合理的都市区发展模式应是结合有轨道或区域公共交通导向的走廊式发展模式,通过空间整合与控制小汽车的使用,从而达到节约能源的目标,具体如图1所示。

图1 公交走廊模式的区域空间结构

(2)总体规划层面

香港学者叶祖达提出[9]、]10],城市总体规划的编制必须将碳审计贯穿依据、框架、技术论证和方案等各个环节,具体如图2所示。

图2 城市碳排放审计概念应用总体规划编制之实施框架

他认为,要从城市规划在总体规划层面确保基本的碳排放量管理框架,建议在城市总体规划中明确一系列的碳排放指标体系;同时,要在总体规划编制工作中制定城市碳排放专题规划报告;并针对总体规划不同比较方案,从控制碳排政策角度提出建议。

(3)详细规划和专项规划陈群元等人提出[11],城市详细规划和小区规划设计要从具体操作层面上切实降低能源消耗。要通过规划手段增强碳汇能力,多建生态景观,少建“形象工程”,保留自然山体和河湖水景在城区的位置,提高城市绿地单位面积的绿化功能和吸碳功能。

张维功等人[12]则从低碳城市的视角出发,在对供热热源规划存在问题分析的基础上,探讨新时期热源规划原则、发展方向,对新型热源及供热方式进行了比较,提出深化热源规划的可行性论证、强化热源规划刚性的措施办法。

3.1.3 低碳城市规划编制的探讨

叶祖达提出了低碳城市规划实施的框图[13],具体如图3所示。他认为,必须通过编制过程中对碳排放的计算,最终在在城市建设过程中,建立起可以评估和监控城市发展(包括个别项目、建筑物、交通系统、工业、能源供应等范畴)的机制。

3.1.4 低碳城市技术

图3 城市规划主动带动低碳经济发展之对应行动

李靖等人[14]针对低碳城市技术在城市规划中的应用,提出了一些城市规划的重点措施:控制土地的碳源排放,控制能源消耗,使用低碳和零碳能源。

叶祖达[15]则探讨了低碳城市规划中的碳排放量评估方法,主要参考使用了Kaya碳排放恒等式模型,根据这一模型,碳排放量主要是由人口、生活水平、能源使用强度和碳排放强度决定,具体如图4所示。

图4 低碳发展规划方法应用

其中,碳排放量的基本公式为:

式中,C为碳排放量;Ci为i种能源的碳排放量;E为一次能源的消费量;Ei为i种能源的消费量;Y为国内生产总值(GDP);P为人口。

3.2 对国内研究的简评

总体来看,我国还处在城市化的快速发展阶段,物质规划还是当前规划的主流之一。在“低碳城市”这一理念引入我国之后,如何将“低碳城市”与现行的规划编制体系相融合,以更好地适应中国国情,成为当前研究界的重点。但总体上来看,由于低碳城市规划研究的框架体系尚在构建之中,目前还没有被广泛认可的低碳城市规划编制体系与方法,所以这一部分还需要深入结合我国各地域发展实际情况进行探讨。

对于低碳城市规划的实施与治理,目前我国学界的研究相对还比较薄弱,有待在低碳城市规划编制构建的基础上,进一步深入研究。

4 对当前中国低碳城市规划发展路径的思考

4.1 两个可能的路径

在国外学术界相关成果难以直接借鉴的情况下,我国的城市规划编制还需要更多地从现有研究来寻求突破。从目前来看,国内学界目前有两个可能的路径。

4.1.1 构建低碳城市规划理论

这个路径在于结合低碳发展,提倡对现有规划编制体系进行大的变革。具体而言,就是提倡构建低碳城市规划理论,并构建低碳城市规划编制体系。中心词依旧是“城市规划”,切入点是“低碳”。按照相关学者的观点,国外规划界有theory in planning(规划中的理论)和theory of planning(规划过程的理论),还没有属于中国当代的城市规划理论[17]。如果上述论述成立,那么构建低碳城市规划理论则是一件相当困难的事情;抑或根本就不存在低碳城市规划理论,而试图构建低碳城市规划理论则只是一个伪命题。

4.1.2 构建城市低碳规划编制体系

所谓构建“城市低碳规划”的编制体系,则是对一种全新的规划类型与层次的构建。在这种规划编制体系中,中心词是“低碳规划”而不是“城市规划”。按照叶祖达的研究,碳排量的计算成为规划编制的核心。构建城市低碳规划编制体系是一个很激进的做法,对于当前国内对低碳不够重视的局面,无疑会起到“一石激起千层浪”的作用。但同时考虑到中国当前城市规划演进的实际,这似乎又是一个不可能完成的任务。

4.2 第三个现实的路径:低碳理念在城市规划中的应用

“低碳理念”实际上是“生态城市”与“可持续发展”相关理念的延续,是对上述理念中的局部的更为强调,所以提出将“低碳理念”实现在城市规划中的应用,是很具备基础的。实现“低碳理念”在城市规划中的应用,则意味着是对现有的城市规划理论和体系的遵从,即外围的大框架、大环境不发生变化,只是在城市规划编制中对于具体的角度、具体的方法进行更新与变化,这种做法将更具备操作性。当然,这属于城市规划的创新,而不属于城市规划的革命。总体上,将低碳理念在城市规划中予以应用,属于当前中国城市规划更现实、更为可行的路径。

5 结论

低碳城市规划一经提出,吸引了国内外诸多学者的关注。从目前研究的趋势来看,当前中国低碳城市规划发展过程中有两个可能的路径:一是在现有的城市规划理论与体系基础上,以低碳为切入点,实现城市规划的理论与体系的变革;二是以低碳为切入点,构建全新视角的规划编制体系,“低碳”取代“城市”成为规划的核心要素。这两个路径实际上是要实现对中国过去近50年以来城市规划的原有范式进行彻底的转变,可行性不高。而对于第三条路径,将低碳理念在城市规划中予以应用,则属于当前中国城市规划更现实、更为可行的路径。

[1]顾朝林,谭纵波,韩春强.气候变化与低碳城市规划[M].南京:东南大学出版社,2009.

[2]顾朝林,谭纵波,刘宛.气候变化、碳排放与低碳城市规划研究进展[J].城市规划学刊,2009,(3):38-45.

[3]Planning and Climate Change:Supplement to Planning Policy Statement 1[R].Department for Communities and Local Government,2007.

[4]Planning Policy Statement:Planning and Climate Change-Analysis Report of Consultation Responses[R].Department for Communities and Local Government,2007.

[5]Impact Assessment of the Planning Policy Statement:Planning and Climate Change[R].Department for Communities and Local Government,2008.

[6]顾朝林.低碳城市规划发展模式[J].城乡建设,2009,(11):71-72.

[7]顾朝林,谭纵波,刘宛.低碳城市规划:寻求低碳化发展[J].建设科技,2009,(15):40-41.

[8]潘海啸,汤锡,吴锦瑜,卢源,张仰斐.中国“低碳城市”的空间规划策略[J].城市规划学刊,2008,(6):57-64.

[9]叶祖达.碳审计在总体规划中的角色[J].城市发展研究,2009,16(11):58-62.

[10]叶祖达.城市规划:从“碳足迹”开始[J].建设科技,2009,(8):46-48.

[11]陈群元,喻定权.我国建设低碳城市的规划构想[J].现代城市研究,2009,(11):17-19.

[12]张维功,焦磊.低碳城市与供热热源规划[A].2009城市发展与规划国际论坛论文集,2009,253-255.

[13]叶祖达.发展低碳城市之路:反思规划决策流程[J].江苏城市规划,2009,(7):6-10.

[14]李靖,戴慎志.低碳城市技术在城市规划中应用初探 [A].2009城市发展与规划国际论坛论文集,2009,367-369.

[15]叶祖达.碳排放量评估方法在低碳城市规划之应用[J].现代城市研究,2009,(11):20-26.

[16]诸大建,易华.从学科交叉探讨中国城市规划的基础理论[J].城市规划学刊,2005,(1):21-23.