我国长距离游泳项目青少年运动员训练负荷结构研究

寻红星,刘建红,胡 扬

1 前言

近年来,我国长距离游泳项目已经在国际大赛上崭露头角,但成为奥运优势项目还尚需时日。众所周知,青少年基础训练工作在游泳运动员运动生涯中占有重要地位,做好青少年基础训练的研究有利于该项目取得突破并实现可持续发展。本研究在对该项目青少年运动员训练负荷现状调研的基础上,重点讨论教练员全年训练负荷结构以及对能量代谢比例安排的认识,结合阶段训练目的,重点考察各单项素质内部结构安排,在此基础上揭示该项目青少年训练负荷特点及规律,结合相关理论分析并指出存在的问题。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

本研究主要以国家青年集训队及国内长距离游泳优势省份的教练员、青少年运动员为研究对象,同时,对2010年参加当年全国冠军赛、全国青年锦标赛的部分长距离游泳教练员和青少年运动员进行补充调研。

2.2 研究方法

2.2.1 文献资料研究

本研究通过文献、杂志、互联网检索,收集整理了有关我国竞技游泳方面的资料。在中国期刊网全文数据库检索了1994—2010年有关我国游泳项目的文献与理论研究成果。

2.2.2 问卷调查

根据本研究的目的,选取符合本研究要求的相关指标与问题,通过查阅大量文献资料和走访专家,对获取的指标进行筛选并确定。在此基础上制定并发放问卷,对我国长距离游泳教练员以及运动员进行问卷调查(表1)。

2.2.3 现场调研与测试

利用现场调查法对国家青年游泳队长距离游泳项目的教练员、运动员进行实地考察、记录和测试,进一步了解我国青少年长距离游泳项目训练负荷安排、训练方法手段使用情况,并对教练员训练计划的实施情况进行训练结构的分析,以期了解训练组织、运动负荷安排和执行情况。

3 研究结果与分析

3.1 我国长距离游泳项目青少年运动员训练负荷现状

训练负荷是指运动训练过程中运动员承受的外部刺激并引起机体内部反映的程度,通常有负荷强度和负荷量的区分。通过对我国青少年训练负荷现状的调查与分析,可以明确我国长距离游泳青少年基础训练阶段训练负荷的总体特点,为进一步实现负荷结构分析打下基础。

由表2可知,我国的游泳教学大纲中对少年甲组(11~17岁)运动员的负荷要求进行了描述,虽然这只是针对游泳运动员,没有专门对长距离游泳运动员做具体要求,但对训练周次数、每次时间、课运动量等都有详细的统计,通过上述统计可以从一个侧面了解我国青少年运动员训练负荷安排情况。

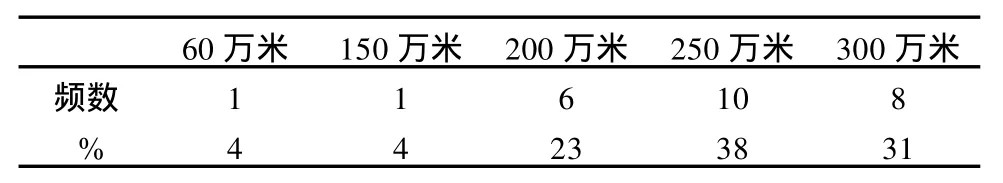

本研究通过对教练员进行调查了解到(表3、表4、表5、表6),教练员在安排长距离游泳项目训练时,一半以上的教练员每堂训练课训练时间控制在2.5h左右,每周安排11~13次课,大多数教练员认为该项目周训练时间应在21h以上,年训练量控制在200~300万米。大纲主要是根据年龄划分并给出相应的负荷情况,而本研究主要是对长距离游泳项目教练员进行调研,突出了专项特点,以上数据结合训练大纲分析可知,长距离项目青少年训练负荷与青少年训练大纲少年甲组15~17岁年龄组安排基本相似。我国的游泳训练一直有“以长促短”的训练理念,即在游泳运动员青少年时期训练形式通常以中长距离为主,重点发展其心肺功能,伴随着年龄增长及各方面素质提高,再根据运动员特点有针对性地发展其专项,即青少年时期其专项的概念相对淡薄,重点发展其各方面能力。这也可以解释为什么训练大纲和调研结果虽然分类侧重点不同,但负荷安排有一定的相似性。由此可知,我国长距离游泳项目青少年运动员总体训练负荷安排并没有超出青少年训练负荷的范畴,在一定程度上避免了早期专项化和成人化现象的出现。

表2 少年甲组游泳教学大纲训练负荷情况一览表

表3 长距离项目青少年游泳周训练课次安排统计一览表

表4 长距离游泳项目青少年训练课时间安排比例统计一览表

表5 长距离游泳项目青少年训练周时间安排比例统计一览表

表6 长距离游泳项目青少年年度训练总量比例统计一览表

3.2 全年训练负荷结构的调查与分析

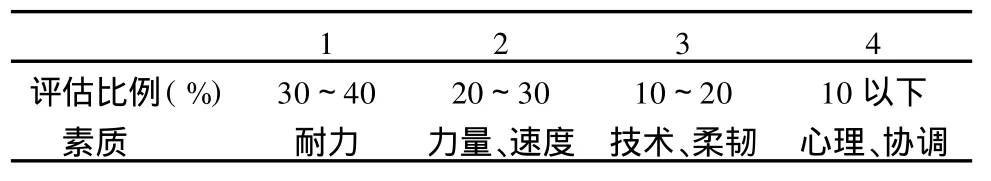

在运动训练过程中,运动负荷的组织形式及各种因素的不同组合可使同一形式的练习产生不同的负荷效果和训练作用。本文首先对长距离游泳教练员全年训练计划中训练负荷结构进行了访问与调查,从表7可知,教练员认为在长距离游泳运动员全年训练中耐力所占的比重最大,其次为力量与速度,技术、柔韧、协调、心理的比重都差不多,调查结果表明,教练员在全年训练中最重视运动员的耐力素质,同时也兼顾其他运动素质。教练员在全年训练中提高耐力能力的训练主要以游泳的方式来进行,其次是跑步。水、陆训练比例主要以水上训练为主,陆上训练为辅。通过上述调研可知,教练员在进行耐力训练时主要还是选择以水上各种游泳训练组合来提高运动员能力,这种训练模式在运动能力提高的同时突出了游泳的专项特点,在理论上符合长距离游泳青少年基础训练的要求。

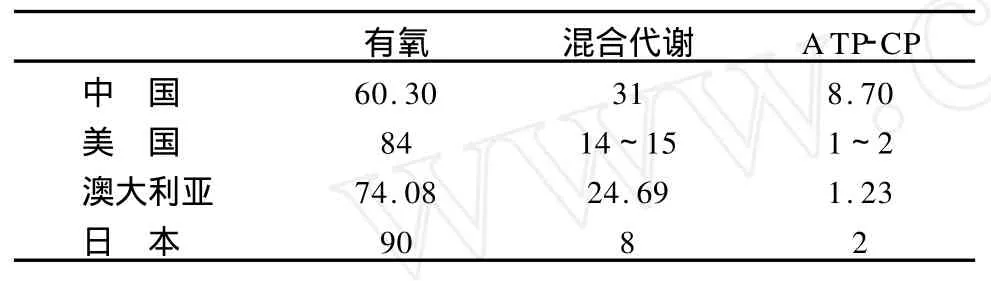

在分析训练负荷结构的同时,还应该从能量代谢系统的角度对于长距离游泳训练加以认识。有研究认为,长距离项目主要消耗有氧代谢系统和糖酵解系统能量,在心肺能力有较高储备的基础上,对骨骼肌输氧和氧耗提出较高要求。按照长距离游泳参赛时所需时间可知,女子800m游完全程所需时间7~10min左右,而男子1 500m需要14~22min,其有氧代谢的比例大概在60%~70%之间,糖酵解所占比例在30%~40%左右。能量代谢训练的比例实际上反映了教练员、科研人员对于长距离游泳专项特点的认识,可以从训练安排这一层次上了解教练员对于长距离游泳能量代谢规律的认识情况。

表7 长距离游泳运动员在全年训练中的训练安排比例一览表

表8 不同国家在长距离游泳训练中能量比例的比较一览表 (%)

表9 游泳教学大纲中对不同年龄组运动员训练能量供能比例一览表 (%)

表8是我国科研工作者对不同的国家对成人长距离游泳项目能量代谢比例的认识,从表中可以发现,不同国家教练员的认识不完全相同,我国教练员认为在长距离游泳项目的训练中有氧训练的比例最小,只占60%左右,而日本教练员则认为有氧训练的比例最大(约90%),美国和澳大利亚在70%~90%之间。从表9可知,我国青少年游泳有氧训练所占比例要高于成年运动员,随着年龄增大,其无氧训练比例有所增加。与国外相比,我国长距离游泳项目能量训练的比例的差异反映出在训练结构方面的差异。有学者认为[4],长距离游泳项目提高无氧训练比例主要表现在对发展有氧能力、以提高有氧速度为核心的技术效率理论缺乏认识,在实际操作中有氧、无氧混合训练比重大,破坏动作协调也容易导致过度训练的现象出现。我国游泳成人运动员能量代谢比例思维在一定程度上会影响青少年基础训练,因此,教练员在对长距离游泳青少年运动员的基础训练中应重视有氧能力的训练,注重有氧代谢能力速度的提高,促使功能节省化的出现。

3.3 我国长距离游泳青少年训练负荷的实证研究

训练周是组织训练活动极为重要的基本单位,研究训练周的结构可以明晰教练员采用方法之间的逻辑关系。长期研究训练周、训练课的训练结构有利于把握教练员训练脉络,便于总结训练经验。本研究于2010年3月对国家青少年长距离游泳集训队进行了实证调研,以教练员的训练计划为蓝本,对冬训末期的3周训练进行现场观摩。结合教练员训练计划分析可知,该训练阶段是由专项训练向赛前训练的过渡期,保持训练强度突出专项的完整性。本研究依据训练学的观点和内容,结合长距离游泳项目的特点,以周为训练单位对教练员的训练计划进行统计与分析,以了解青少年长距离游泳运动员的训练结构特点。

3.3.1 技术训练与素质训练的比例

图1 国家青年队长距离游泳训练计划中技术训练与素质训练的比例示意图

技术和素质训练是青少年时期基础训练的主要内容,是运动员进行专项训练的基础,两者密不可分,单纯重视某一项都会引起训练的失误。回顾我国游泳项目发展历程,基础训练长期以来有轻技术、重素质的倾向,教练员对青少年的训练由于过早依赖体能来提高运动成绩,导致运动员在青少年时期运动成绩提高较快,而达到高水平后则停滞不前,最终使运动寿命缩短,提前结束运动生涯[5]。本研究对国家青年队教练员周训练计划负荷结构进行分析发现,与以往相比,技术训练的比例有所增加。有研究显示,纵观当今国内、外优秀游泳运动员的成长历程,他们在儿童期训练中非常重视四种泳姿的技术训练,当他们达到世界先进水平后仍然是重视基本技术训练,尤其突出其个性化技术,使其发展成克敌制胜的武器。技术训练与素质训练相辅相成促进了成绩提高。近年来,我国长距离游泳青少年基础训练中吸收和接纳了国外先进的训练理念,在技术训练的理念上发生了改变,从依赖素质为主向改进技术为主提高运动成绩,随着生长发育成熟逐步向依赖体能与技术并重提高运动成绩转移。

3.3.2 速度素质训练中的比例分配

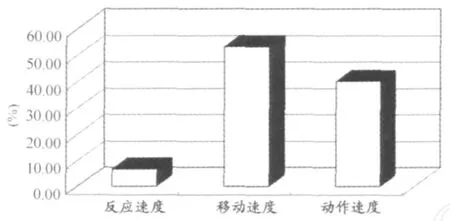

少儿的神经系统可塑性较大,灵活性较高,兴奋型往往占优势,是发展速度中频率素质的最佳时期。青少年时期是游泳运动员发展动作速度的敏感期和关键期。敏感期理论认为,在机体某种素质进入高速自然增长期时,对该种体能进行目的明确的训练效果最好。由游泳速度训练实际可知,反应速度一般体现在出发等内容上,占训练的比例相对较小,动作速度主要体现在单个动作或者成套动作上,如游泳划手、打腿、出发15m水下腿摆动等都是动作速度的具体体现。连贯的动作组合起来构成移动速度,从某种意义上说,动作速度是移动速度的基础。由图2数据分析,本周期移动速度安排的比例比动作速度比例要高,分析认为,教练员在制定速度训练计划时考虑到和其他形式的训练相结合,在保持动作完整性的基础上增加移动速度。

图2 国家青年队长距离游泳训练计划中速度素质训练的比例示意图

训练理论认为,对运动员进行速度训练最佳时期是在运动员竞技状态良好时,这一理论认为此时神经过程的灵活性,肌肉的伸展力、弹性、放松能力都处于最佳状态,如果把握不当,则会抑制速度的提高,而且还会形成速度障碍,给整个训练带来不利影响。从能量代谢角度分析,肌肉中的ATP-CP系统完全恢复后进行下一组的速度训练效果最好。本研究在实地调研过程中发现,有些教练员安排速度训练时常采用包干时间来训练,实际训练效果参差不齐。分析原因,可能是不同运动水平的运动员采用的包干时间一样,造成有些训练水平较低的运动员在进行下一组训练时机体没有完全恢复,达不到速度训练的实际效果。

3.3.3 力量素质训练中的比例分配

图3 国家青年队长距离游泳训练计划中力量素质训练的比例示意图

力量素质是指肌肉工作时克服阻力的能力,其水平取决于肌肉收缩的物质基础及做功形式两方面,通常划分为最大力量、快速力量和力量耐力3种不同类型[8]。

本研究对国家青年长距离游泳周训练中的力量训练内容进行了统计(图3),发现在力量素质训练中主要以力量耐力(如游泳等动拉力)训练为主,其次是快速力量和最大力量,这种力量训练的结构安排与长距离游泳项目特点相吻合。在加强了力量耐力方面训练的同时,在训练的具体内容上主要是以功能性训练为主,抗阻力量为辅,并加强若干小肌群练习,如手腕、脚腕、肩带部位练习,在力量训练结束后有一定时间的牵拉。上述训练内容是充分考虑了青少年运动员生理和发育特点来安排的,理论上较为合理。近年来,随着体能训练理念引入国内,国内游泳界结合游泳项目特点对游泳力量训练进行了新的尝试,上述力量训练负荷结构正是这种理念的体现。核心区功能性训练和传统的腰腹力量训练有很大的不同,注重对于深层小肌肉群的训练,强调关节周围辅助肌参与运动,培养运动员在运动中稳定关节和控制重心的能力。在游泳各种泳姿比赛中,身体平于水中,很多情况下是在不稳定的状态下完成游进,在陆上突出核心区功能训练,有利于游泳各方面能力的提高。

3.3.4 耐力素质训练中的比例分配

图4 国家青年长距离游泳训练课中耐力素质训练的比例示意图

耐力素质按照不同的分类标准可以建立不同的分类体系,本研究按照耐力素质对于竞技能力的作用分为一般耐力和专项耐力。一般研究认为,游泳运动员耐力素质训练在整个游泳训练中占重要地位。据前文研究可知,长距离游泳运动员耐力素质所占百分比则更多。在长距离游泳实际训练中,一般耐力训练常采用完整训练法、重复训练法进行训练,教练员设定距离一般较长,专项耐力的手段很少采用完整的800m或者1 500m训练,而是采用较短的距离多次重复,控制间歇时间,以达到专项耐力训练的目的。虽然两者在训练方式上有所区别,但两者又是相辅相成的。青少年时期注重发展一般耐力训练的比例,有利于青少年运动员向更高水平发展。有研究将青少年运动员分成两组,实验组将一般耐力的比例提高到65%,5个月后对恢复心率和运动成绩进行研究,发现上述指标均呈良性发展。由此可见,加强一般耐力训练对于运动员专项耐力发展具有重要意义。本研究调研发现,集训队安排一般耐力和专项耐力比例两者相差不大,专项耐力要稍高于一般耐力。对比以往经验可知,国家青年队教练员比较重视青少年一般耐力训练,专项耐力比例高的原因主要是本次统计所处的训练阶段是备战重大比赛的专项强度训练期,专项耐力训练有所加强也是教练员对备战比赛做出的积极考虑。

4 结语

1.我国长距离游泳项目青少年运动员总体训练负荷没有超出该项目青少年阶段训练负荷的范畴,在一定程度上避免了早期专项化的出现。教练员在全年训练负荷结构安排时重点突出并兼顾其他素质,符合长距离游泳项目特点。在能量代谢比例安排方面应避免我国成年运动员若干思维的影响,重视有氧训练对青少年运动员能力发展的积极作用。

2.结合实证研究发现,教练员安排青少年训练负荷结构时重视技术训练比例,力量训练多以功能性力量训练为主,耐力素质训练能够结合训练阶段特点灵活安排,各单项素质负荷结构思路趋向理性化,但是在速度训练时应结合运动员水平来设定包干成绩,突出个性化的要求。

[1]程燕,许琦.游泳运动训练科学化理论及方法的研究[M].北京:北京体育大学出版社,2006:5.

[2]陈立新,张明飞.我国高水平游泳教练员训练理念与培养对策的研究[J].中国体育科技,2009,45(5):27-31.

[3]陈武山.中外优秀游泳运动员“训练姿势构成”的研究[J].北京体育大学学报,2004,27(3):416-418.

[4]陈武山,甘清瑛.中国竞技游泳训练比较[J].体育学刊,2005,12(2):111-114.

[5]杜更.从世界游泳强国成功经验探讨我国游泳发展的对策[J].山东体育学院学报,2009,25(1):41-44.

[6]李鑫,李宁.刘振卿山东省游泳三线教练员现状调查与分析[J].安徽体育科技,2009,30(1):15-26.

[7]彭伟,马琴.关于青少年游泳运动员有氧耐力训练中的几个关系[J].南京体育学院学报(自然科学版),2002,1(3):64-66.

[8]田麦久.运动训练学[M].北京:高等教育出版社,2006.

[9]汪海燕,罗达勇.强化田径、游泳等项目奥运战略的思考[J].广州体育学院学报,2003,23(5):10-11.

[10]许琦,纪逊.我国游泳竞技水平发展的教练员因素[J].中国体育教练员,2008,46(2):16-18.

[11]游泳运动管理中心.图列斯基、蒋金日来华讲学资料汇编[C].北京:国家体育总局游泳运动管理中心,2001:15-17.

[12]游泳运动管理中心.美国游泳教练来华讲学资料汇编[C].北京:国家体育总局游泳运动管理中心,2000:10-12.

[13]远航.广西竞技游泳后备人才的研究[D].广西师范大学硕士学位论文,2009.

[14]叶仲森.我国竞技游泳现状剖析[J].体育科学研究,2004,8(3):84-86.

[15]张志勇.不同年龄段少儿游泳基础训练的特点[J].辽宁体育科技,2006,28(3):113.

[16]中国游泳协会科研委员会.游泳信息[C].北京:国家体育总局体育科学研究所,2001-2003合订本:23-60.

[17]戈德史密斯.中长距离游泳运动员速度的重要性[J].美国游泳杂志,2002,(3):16-18.

[18]索科洛瓦斯·赫尔.游泳运动员的多年训练[J].迟爱光译.游泳季刊,2002,(3):10-15.

[19]WMAGLISCHO.Swimming even faster[J].Mayfield Publishing Company,1993:68-72.