亚洲男子200 m单人皮艇运动员划桨技术和竞速结构特征研究

丁俊杰,潘慧炬

前 言

静水皮艇运动是奥运会、全运会的正式比赛项目,从项目特征划分,皮艇属于体能主导类周期性的耐力项目,是以强大体能为基础,在合理技术动作下推动船艇向前划进的分道竞速性运动项目[4]。在静水皮艇项目中,一桨的划桨节奏反应了运动员的技术特征,竞速结构和桨频结构反映了体能特点[1],表现了运动员的竞赛策略和专项素质。

通过对男子单人皮艇200 m(M K1-200m)项目进行定点定焦和全程跟踪拍摄,分析优秀运动员的划桨技术和竞速结构特点,对我国优秀运动员制定合理战术具有重要的指导意义。同时,皮艇200m项目刚列入2012年伦敦奥运会的正式比赛项目,加强对M K1-200 m项目划桨技术和竞速结构的研究,为我国运动员更好地备战2012年伦敦奥运会打好基础。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

2010年全国皮划艇春季冠军赛(以下简称“冠军赛”) M K1-200 m项目中,决赛A组的前7名运动员以及2010年广州亚运会M K1-200 m项目中的前7名运动员。

1.2 研究方法

1.2.1 录像分析

采用两种摄像方法对比赛进行拍摄,一是用SONY摄像机对比赛全程进行跟踪拍摄,为竞速结构的分析提供数据资料;二是根据研究需要,在固定的拍摄点进行二维定点定焦拍摄,以相邻浮球作为标定点(两球的间隔距离为10 m),为划桨技术的分析提供数据资料。拍摄的频率均为25 fps,视频数据通过1394数据采集卡传输到电脑,用会声会影12.0视频处理软件进行筛选、剪切,再运用德国SIM IMotion软件进行解析,通过帧场拆分,解析频率为50 Hz,得出划桨周期不同阶段的艇速、划距和时间以及全程的分段桨频和分段艇速等指标。

1.2.2 数理统计

对比赛全程的视频和途中的划桨技术动作进行分析,并通过 Excel和SPSS 16.0对运动员的相关指标进行统计分析。将参加亚运会比赛的运动员定义为A组(7人),参加冠军赛的运动员定义为B组(7人)。

表1 A、B组运动员的比赛成绩一览表 (s)

2 结果与分析

2.1 M K1-200 m赛划桨技术的研究

2.1.1 M K1-200 m赛途中划阶段划桨技术相关指标的分析

在M K1-200 m比赛中,起航阶段为快速加速阶段,划桨技术不稳定;冲刺阶段,运动员往往因为体力和心理等原因出现动作变形,而途中划阶段的划桨技术受体力和心理影响最小,处于相对稳定阶段。相关研究表明,途中划速度在全程中具有重要的作用,途中划速度能力在皮划艇全程速度竞赛能力结构中占主导能力[7]。因此,在分析一个完整划桨周期时,采用对途中划阶段进行解析。

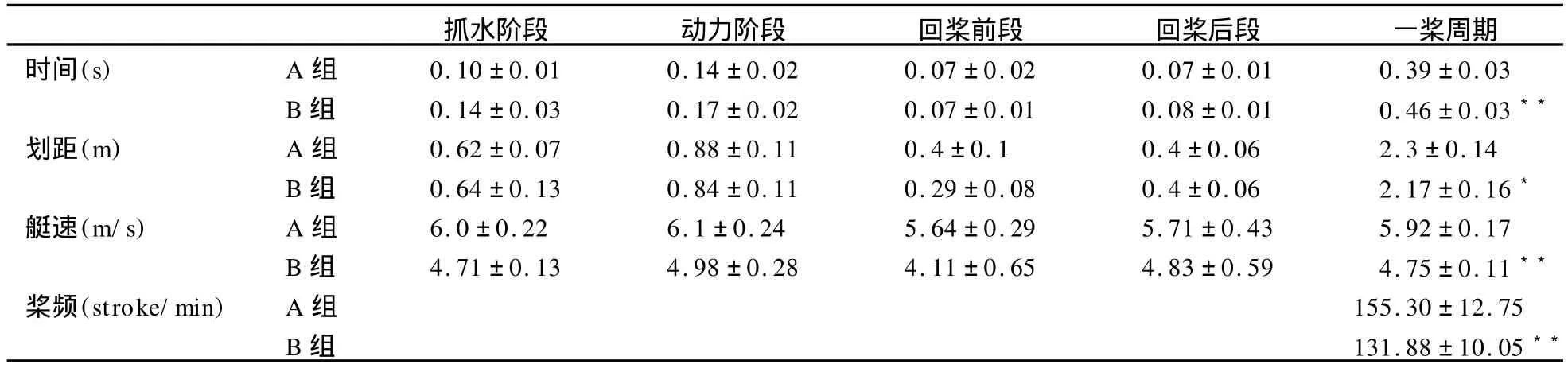

表2 A、B组运动员划桨技术指标比较一览表 (±S,n=14)

表2 A、B组运动员划桨技术指标比较一览表 (±S,n=14)

注:抓水阶段:从桨叶触水到桨杆与水面垂直的阶段;动力阶段:从桨杆与水面垂直到桨叶完全出水的阶段;回桨前段:从桨叶完全出水到桨叶平行水面的阶段;回桨后段:从桨叶平行水面到桨叶接触水面的阶段[5];时间指标:在划桨周期中各个阶段所用的时间;划距指标:在划桨周期中各个阶段艇前进的位移;艇速指标:在划桨周期中各个阶段艇体的水平速度 [3];桨频指标:在划桨周期中划桨的频率[11]。* P>0.05;** P<0.01。

抓水阶段 动力阶段 回桨前段 回桨后段 一桨周期时间(s) A组 0.10±0.01 0.14±0.02 0.07±0.02 0.07±0.01 0.39±0.03 B组 0.14±0.03 0.17±0.02 0.07±0.01 0.08±0.01 0.46±0.03**划距(m) A组 0.62±0.07 0.88±0.11 0.4±0.1 0.4±0.06 2.3±0.14 B组 0.64±0.13 0.84±0.11 0.29±0.08 0.4±0.06 2.17±0.16*艇速(m/s) A组 6.0±0.22 6.1±0.24 5.64±0.29 5.71±0.43 5.92±0.17 B组 4.71±0.13 4.98±0.28 4.11±0.65 4.83±0.59 4.75±0.11**桨频(stroke/min) A组 155.30±12.75 B组 131.88±10.05**

从时间和划距指标上显示,A、B组运动员在M K1-200 m赛中,动力阶段所用的时间最长,产生的划距最大,其次是抓水阶段,回桨前段和回桨后段所用的时间及产生的划距最小。从一桨周期时间和划距的标准差上可知, A、B组的波动情况相似,表明两组运动员的划桨技术的稳定性相似。两组在一桨周期的时间上呈现非常显著性差异(P<0.01),而所产生的划距无显著性差异(P>0.05),表明B组运动员与A组在时间比例上的差距明显,而位移比例上的差距不明显。

从表2可以看出,A、B组运动员在一桨周期的艇速和桨频上有非常显著性差异(P<0.01)。皮艇运动中,体现运动能力的关键因素是艇速,对运动员来说,是以最高效率完成划桨动作的能力。A组运动员能在较短的时间内完成较长的划距,艇的运动能力远高于B组。B组运动员桨频的平均值要比A组运动员低14桨左右。从理论上来讲,桨频低,桨的有效划幅较大,水下作用时间略长,全程就少划桨,这就相对减少了每桨划桨时产生的“负力”,运动员消耗的体能会相对减少[10],就能在尽量减小体能消耗的前提下完成全程的比赛。但从A、B组运动员的各个指标中看,B组运动员每桨时间远大于A组,导致了B组的桨频过低,但两组运动员的划距相差不大,造成了单位时间内A组的划距大于B组,即A组的艇速大于B组。因此,优秀的男子单人皮艇运动员在保持每桨划距的前提下,要注重缩短每桨的划行时间,以便于提高桨频,进而从根本上提高艇速。

2.1.2 M K1-200 m赛途中划阶段中艇速、桨频、划距的相关性

划距与桨频是决定艇速的两大要素,是赛艇运动员划桨技术的核心指标[6]。由表3可知,A、B组运动员的划距与桨频均呈现出高度负相关(r<-0.7)。由于艇速=桨频×划距[6],在一个划桨周期中,当划桨时间缩短时,桨频会提高,但是,较快的桨频会引起划距的降低。因此,在保持高艇速的前提下,如何处理好桨频和划距的关系是皮划艇划桨技术中研究的重点,也是运动员提高艇速的关键。2.1.3 M K1-200 m赛划桨技术出、入水时刻点的桨角分析

表3 A、B组运动员桨频、划距的相关性一览表 (r,n=14)

出水角和入水角的定义是在出入水点桨杆与水平面小于90°的夹角[3]。表4显示,A组入水角的平均值小于B组,出水角大于B组。相对B组而言,A组运动员出、入水角的波动较小,表明A组运动员的运动技术相对稳定。运用统计学方法进行显著性检验,得出A、B组入水角没有显著性差异,出水角有非常显著性差异,则两组划桨技术产生差距的关键是出水角的角度。桨入水角与出水角较大意味着桨对水的横截面积较大,有利于桨产生较大的作用力。B组的入水角较大,表明在桨入水时,插桨意识相对较好,但两组运动员的差距不大;B组的出水角过小,表明在动力阶段中桨的划桨幅度过大,即桨在水中的相对位移过大,所用的时间较长,而两组运动员在出水角上存在显著性差异,表明B组运动员出水角的桨角过小是一桨周期时间较长的主要原因之一。一个划桨周期时间较长就引起了较低的桨频,而两组运动员在一桨的划距上差异不明显,表明较长的划桨周期直接影响到了艇的前进速度。简言之,桨出水角过小是B组运动员桨频过慢的主要原因,也是艇速较低的关键所在。因此, W K1运动员想取得优异的运动成绩,应当保持一定的出水角度,适宜的出水角能有效缩短划桨周期,提高桨频,在稳定的划距下从根本上提高艇速。

表4 A、B组运动员划桨技术出、入水时刻点的桨角分析一览表(±S,n=14)

表4 A、B组运动员划桨技术出、入水时刻点的桨角分析一览表(±S,n=14)

注:* P>0.05,** P<0.01。

A组B组入水时刻 出水时刻 入水时刻 出水时刻角度(°) 44.23±3.02 36.02±3.2 48.77±4.6* 24.71±4.05**

2.2 M K1-200 m赛竞速结构的分析

2.2.1 M K1-200 m赛分段艇速和分段桨频趋势的分析

注:粗线代表A组运动员,细线代表B组运动员。图1 A、B组运动员分段艇速和分段桨频趋势线比较曲线图(n=14)

图1显示,横坐标的0~10表示200 m项目的10个分段,每个分段为20 m,M K1-200 m的分段艇速图(Y轴)表示速度值,分段桨频图表示桨频值。2个图中的散点代表着A、B组运动员共14支艇在各个分段的艇速或桨频,图1中的曲线分别代表A、B组优秀运动员在艇速或桨频上的变化趋势。

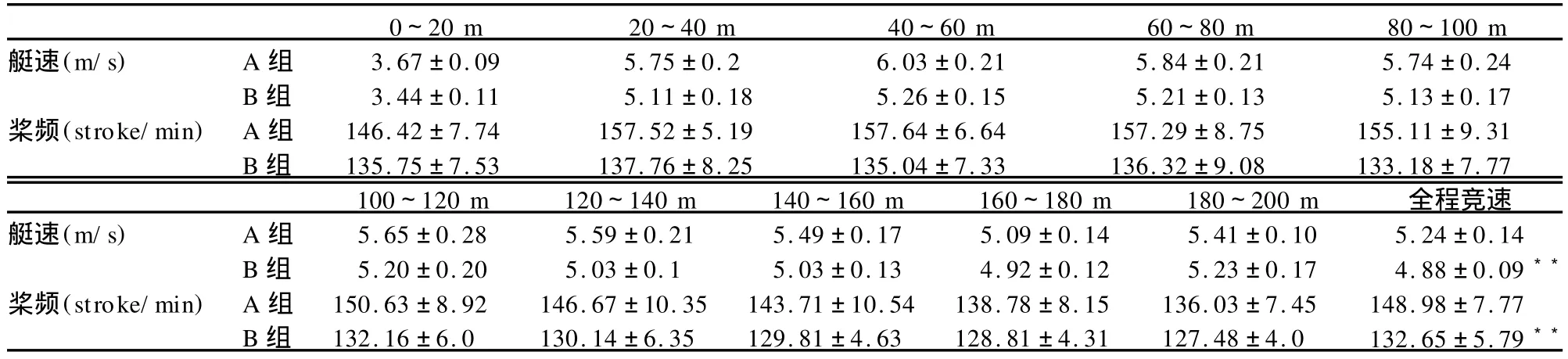

表5 A、B组运动员全程竞速结构比较一览表[2](±S,n=14)

表5 A、B组运动员全程竞速结构比较一览表[2](±S,n=14)

注:** P<0.01。

0~20 m 20~40 m 40~60 m 60~80 m 80~100 m艇速(m/s) A组 3.67±0.09 5.75±0.2 6.03±0.21 5.84±0.21 5.74±0.24 B组 3.44±0.11 5.11±0.18 5.26±0.15 5.21±0.13 5.13±0.17桨频(stroke/min) A组 146.42±7.74 157.52±5.19 157.64±6.64 157.29±8.75 155.11±9.31 B组 135.75±7.53 137.76±8.25 135.04±7.33 136.32±9.08 133.18±7.77 100~120 m 120~140 m 140~160 m 160~180 m 180~200 m 全程竞速艇速(m/s) A组 5.65±0.28 5.59±0.21 5.49±0.17 5.09±0.14 5.41±0.10 5.24±0.14 B组 5.20±0.20 5.03±0.1 5.03±0.13 4.92±0.12 5.23±0.17 4.88±0.09**桨频(stroke/m in) A组 150.63±8.92 146.67±10.35 143.71±10.54 138.78±8.15 136.03±7.45 148.98±7.77 B组 132.16±6.0 130.14±6.35 129.81±4.63 128.81±4.31 127.48±4.0 132.65±5.79**

竞速结构是皮划艇全程比赛中不同段落的速度分配及其节奏的合理安排,是运动员发挥竞技能力和竞技水平的路径,它可使运动员达到最大限度地动员生物学机制的目的。竞速结构分为起航、加速、途中和冲刺4个相互影响的速度区间,它们之间的科学配布及其内在统一将决定全程速度的合理性[9]。竞速结构是通过艇速和桨频的变化特征来体现的,艇速是运动员在单位时间内划行的距离,桨频是运动员在单位时间内的划桨次数[8]。通过对图1的观察和分析,可以发现,A、B组运动员的艇速和桨频均在第3分段出现了最高值,第3~4分段两组运动员均保持着最高艇速和桨频值。随着比赛的进行,艇速和桨频均出现缓慢的下降趋势,直到第9段桨频和艇速均出现最低值,第10段为最后冲刺阶段,各支艇的艇速出现了缓慢的上升。图1(分段艇速图)显示,艇速出现转折点进入稳定阶段,A组的艇速稳定在5.5~6 m/s之间,而B组的艇速稳定在5~5.5 m/s之间。总体上看,A、B组运动员的艇速进入稳定期后较为平缓,波动不大。对比这2个图可以看出,A、B组桨频达到最大值时,艇速也出现最大值,然后随着桨频的下降,艇速也出现下降趋势,而A组的桨频值远高于B组的桨频值,A组的全程艇速也高于B组的全程艇速。由此可知,纵观全程比赛,桨频对艇速的大小仍起着至关重要的作用。

表5显示,B组运动员在各分段的艇速和桨频均低于A组,而各分段艇速和桨频的波动情况大于A组,A、B组全程的平均艇速和桨频均呈现出非常显著性差异(P< 0.01)。以提高桨频,降低划距的方法提高艇速,相对容易实现,这种方式主要依赖于运动员快速释放的体能,而以提高桨频的同时不降低划距或少降低划距的方式提高艇速,由于涉及到能量节约、动作效率最大化以及依据自身体能特点形成的特定技术风格,技术含量高,在要求提高艇速的同时比较难以实现[4]。据此分析可知,皮艇短距离项目中运动员提高艇速的方法可以在适当降低划距的前提下,提高桨频更有利于在短时间内促进艇速的提高。

2.2.2 M K1-200 m途中划与全程平均艇速、桨频的分析

由表6可知,B组运动员在途中划阶段的艇速和桨频分别低于全程平均艇速和桨频,但是,A组运动员在途中划阶段的艇速和桨频远高于全程的平均值,且A组在途中和全程的各指标上均高于B组。这表明,B组在比赛途中阶段时体能和耐力已有所下降,而A组在途中划阶段仍保持着较好的体能。由于项目的距离短,对无氧耐力和专项体能提出了更高的要求,运动员想取得优异成绩,更应该加强体能训练、专项耐力训练和速度性力量训练。

表6 A、B组运动员途中划与全程的艇速、桨频比较一览表(±S,n=14)

表6 A、B组运动员途中划与全程的艇速、桨频比较一览表(±S,n=14)

途中划艇速(m/s) 全程平均艇速(m/s) 途中划桨频(stroke/min) 全程平均桨频(stroke/min) A组 5.92±0.17 5.24±0.14 155.30±11.81 148.98±7.77 B组 4.75±0.11 4.88±0.09 131.88±9.31 132.65±5.79

3 结论与建议

1.在一个完整划桨周期的时间、艇速和桨频指标上, A、B组呈非常显著性差异,而在划距指标上,两组没有显著性差异,差距不明显;A、B组时间和划距指标的波动情况相似,表明两组运动员划桨技术的稳定性相似。

2.在一个划桨周期中,两组运动员的划距与桨频均呈现出高度负相关,较高的桨频会引起划距的降低,处理好桨频与划距的关系是运动员提高艇速的关键。

3.A、B组入水角没有显著性差异,而出水角呈显著性差异,B组的出水角过小,即划桨幅度过大,促使一个划桨周期的时间较长,桨频降低,从而使艇速下降,因此,桨的出水角不能过低。

4.在全程竞速的分析中看出,两组运动员艇速与桨频有着相同的变化趋势,说明艇速是随着桨频的变化而变化,因此,全程桨频的高低对艇速起到了至关重要的作用。

5.A组途中划阶段的艇速和桨频的平均值均高于全程,从总成绩来看,A组运动员的运动成绩均高于B组,表明在短距离项目中,运动员更应注重提高无氧耐力能力和专项体能的训练。

[1]安迪·托若.皮划艇大全[C].武汉:武汉体育学院,1981:112.

[2]国际皮划艇联合会官方网站[EB/OL].http://www.canoeicf. com.

[3]李晓浦,魏文仪,裘艺.国内男子优秀皮艇运动员途中划划桨技术与效果的研究[J].体育科学,2006,26(11):62-63.

[4]李晓浦,魏文仪,裘艺.优秀运动员皮艇 K1-500m加速阶段的速度构成研究[J].中国体育科技,2006,42(1):119-122.

[5]梁海丹.中国优秀静水划艇运动员划桨技术的运动学分析[D].金华:浙江师范大学,2006:17.

[6]林辉杰,潘慧炬,应春意,等.世界优秀赛艇运动员桨频与划距关系及其对艇速的影响研究[J].体育科学,2009,29(10):62-64.

[7]孟关良,朱丽敏.孟关良、杨文军一次划桨技术以及比赛速度结构分析[J].运动,2009,(1):21-23.

[8]沈潜.关于皮划艇运动划距和桨频的分析[J].武汉体育学院学报,1986,20(3):68-71.

[9]徐菊生.现代皮划艇运动[M].武汉:长江出版社,2007.

[10]杨银儿,潘慧炬,应春意,等.国内、外女子赛艇单人双桨划桨技术比较研究[J].中国体育科技,2007,43(4):126-129.

[11]章钜林,束纫秋.体育词典[M].上海:上海辞书出版社,1984.