低剂量CT引导行胸部病变穿刺活检技术的临床应用

张林平 宋登浩 宋鹏

随着CT设备的不断更新换代,利用CT检查技术用于临床诊治的方法也越来越广泛,比如三叉神经痛的封闭治疗、射频消融,冠脉造影等,而低剂量CT引导行胸部病变穿刺活检技术即是其中之一,这一方法的应用,极大的提高了胸部疾病的诊断率,本文通过对185例低剂量CT引导行胸部病变穿刺活检患者的临床资料分析,探讨这一检查方法的重要性。

1 资料与方法

1.1 临床资料 185例骨骼肌肉病变患者,男109例,女76例;年龄15~76岁。将病灶在CT穿刺层面的最大径作为参照,分为2组,一组为大病灶(直径>3 cm),另一组为小病灶(直径≤3 cm)。

1.2 方法

1.2.1 活检前准备:常规测定出、凝血时间,血小板计数和凝血酶原时间;术前一小时口服镇咳药物,术前向患者家属介绍活检可能出现的并发症,向患者介绍检查过程以便取得患者配合。

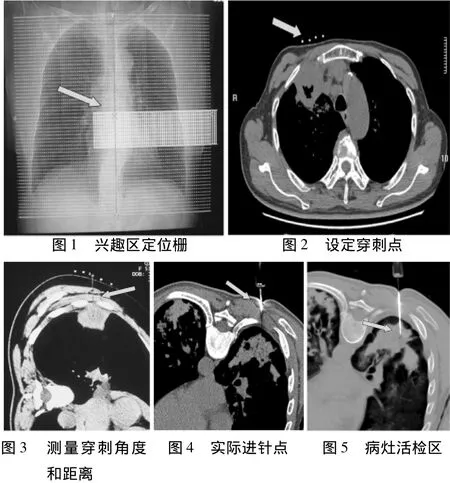

1.2.2 常规CT导引下活检:根据已有的CT片确定扫描体位及扫描范围。在兴趣区旋转体表定位栅(图1),用5~10 mm层距、层厚连续扫描,在最佳层面上确定穿刺点及路经(图2),测量胸壁厚度、胸膜至病灶距离和穿刺进针角度(图3),在兴趣层面上,由CT机激光横线与定位栅相交点确定体表皮肤上进针点(图4),0.4 g利多卡因常规消毒麻醉,按预定角度及路线穿刺进针至胸膜边缘,CT扫描确定进针方向正确后,进针至预定深度,再次扫描确定针尖位于病灶内(图5)。

1.2.3 导引装置:采用64排西门子螺旋CT机,扫描参数设定为:电压120 kV,根据体型采用30 mA(儿童酌减),层厚5 mm,螺距5 mm。活检针为抽吸针及自动活检枪,型号为16~20G,14~16号国产胸膜活检针,自制体表定位器、根据术前临床及影像资料,恶性病变及感染性病变一般采用抽吸针,如疑为良性肿块一般采用切割针,胸膜病变用切割针或胸膜活检针。使用Sgi专用图像MX view工作站。将采集到的数据重组成层厚

1.25 mm,层距1.25 mm,标准算法的薄层重建图像,输入后处理工作站,再利用多平面重建成像(MPR)、最大密度投影(MIP)、表面遮盖法成像(SSD)及容积成像技术(VRT)对图像进行后处理,通过浏览器对横断面、轴面等系列图像进行重组,以详细了解受检部位的解剖结构以及穿刺针所处位置。

1.2.4 活检后的处理:病变部位抽吸时用20 ml注射器负压吸引,抽取标本置于涂片找癌细胞、抗酸杆菌,如抽出脓性物加送细菌培养,穿刺结束后拔针封闭创口,将活检标本根据病情需要或固定于1%的甲醛溶液中,或涂于载玻片上,然后再行穿刺层面的CT扫描,观察穿刺部位有无出血或气胸。术后一般需观察4~6 h,如有并发症则给予相应处理。

2 结果

本组185例CT导引下穿刺活检操作全部成功,检出阳性率为82.8%,其中168例穿刺活检病例有最终临床诊断结果,其余17例穿刺活检未获得有临床诊断意义的标本,亦无手术病理及相应临床随访资料明确诊断。168例中144例活检结果与最终临床诊断结果相符,诊断正确率85.7%;其余24例活检结果与最终临床诊断结果不符,没有假阳性结果。在168例最终临床确诊的病例中,恶性肿瘤98例,良性肿瘤27例,炎症和其他病变43例。

3 讨论

3.1 CT引导胸部穿刺活检技术已应用多年,近几年此项技术得到了迅速的发展,对于胸部病变,CT能清楚显示其大小、形态、位置及与周围结构的关系且成像不受气体、骨骼的影响,克服了透视、超声导引经皮肺穿刺的定位准确率低并发症多、成功率低等缺点[1]。胸部穿刺活检使近半数的患者可避免手术、胸腔镜检查和改变原定治疗方案。因此,通过改进穿刺器械和方法,不断提高穿刺成功率和组织学、细胞学诊断准确率,以及减少并发症,是非常重要的[2,5]。本组资料中,对结节性或肿块性病变,穿刺方向的选择尽可能经病灶最大径,并避开坏死部分,对肺弥漫性病变则选择较密实部分。每例取材2~4次,平均2~3次。根据病灶大小来回切割,并作适当的旋转,均可获得较理想的标本[3,6]。

3.2 CT导引下行病变穿刺活检技术可以提高活检的正确率[4]。随着活检器械的改进、操作者经验的积累,活检的安全性及可靠性正逐渐提高,其重要性也为临床医师所认可。就活检的正确率而言,各种文献报道不一,这可能既与操作技术、临床病理的诊断水平等主观因素有关,也与临床病例具体情况(穿刺病变的部位、病灶大小、组织病理类型等)和活检器械的选择等客观因素有关,但CT引导下行病变穿刺活检技术可以提高活检的正确率这是肯定的[7]。

3.3 并发症的预防 CT引导下胸部病变穿刺活检的并发症发生率很低,且多数并发症较轻微已经为许多学者所认可,本组无一例出现严重的并发症[3],个别病例出现少量渗出和少量气胸,这些并发症相对于诊断的准确率而言微不足道,只要操作者熟悉相应的解剖结构以及毗邻重要器官的解剖关系,采取适当的进针方式,并在进针过程中密切关注患者的异常反应,绝大多数并发症是可以避免的。

综上所述,CT导引下行穿刺活检技术是一种安全、简便、有效的诊断和鉴别诊断方法。

1 林尔坚,余深平,张翎,等.运用CT透视引导介入操作.中华放射学杂志,2001,35:228.

2 张雪哲,曲风宏,卢延.CT导引胸部经皮细针穿刺活检的临床应用.中华放射学杂志,1989,23:47.

3 朱琪,王琨,任冉,等.经皮肺穿刺气胸发生率分析.介入放射学杂志,2001,10:103-104.

4 胡仁杰,夏萍,金梅,等.CT引导胸部穿刺活检.介入放射学杂志,1998,7:7.

5 刘安,刘志燕,张东藩,等.CT引导下经皮肺针吸活检术的临床应用.中华肿瘤杂志,1998,315-316.中华结核和呼吸系杂志,2002,25: 86-8.

6 贺文,马大庆,胡玉敏,等.影响胸部CT导向穿刺活检准确性因素的探讨..中华放射学杂志,1997,31:818.

7 李成州,刘士远,张电波,等.CT引导下经皮肺穿刺活检(附158例报告).中华放射学杂志,1998,32:427-42.