病灶侧局部亚低温治疗急性脑出血临床研究

范 元 梁 健

广东江门市第二人民医院内科 江门 529000

脑出血约占急性脑卒中的 20%~30%,病死率约为30%~40%[1]。目前临床所应用的常规脱水治疗只能起到降低出血后脑水肿的作用,但对脑水肿的形成过程并无有效的阻断作用,而亚低温治疗在减轻脑出血后脑水肿的同时,通过阻断出血后脑水肿的形成机制达到脑保护的作用,从而降低脑出血的致残率和致死率。本研究采用病灶侧局部亚低温联合常规脱水治疗与全头颅亚低温联合常规脱水治疗进行对照研究,现分析如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2010-01~2011-03在我科收治的107例急性脑出血患者,依住院号尾数单双号分为观察组(51例)和对照组(56例)。观察组男 24例,女27例;年龄53~81岁,平均(57.58±13.27)岁。对照组男27例,女29例;年龄43~78岁,平均(58.39±14.18)岁。

1.2 方法

1.2.1 入选标准:患者为首次发病,发病在12 h内,症状特征及颅脑CT符合全国第四届脑血管病会议通过的《各类脑血管疾病诊断要点》中对脑出血的诊断。出血部位以内囊、基底节为主,出血量10~40 mL,无外科手术适应证者。排除标准:既往曾发生脑出血、脑梗死、脑外伤等影响脑功能的疾病或遗留神经功能缺失者;存在影响肢体活动或其他神经功能的疾病;合并各种肿瘤、急慢性感染及全身重要脏器功能衰竭患者。

1.2.2 治疗方法:2组患者均给予脱水降颅压、清除自由基、促进脑细胞代谢及防止并发症等常规药物治疗,均采用珠海黑马医学仪器有限公司生产的T2型亚低温治疗仪治疗。观察组入院后即予降温带密切贴敷于患侧,预设制冷器温度为10℃,体温调定参数为33~35℃,亚低温时间为72 h。治疗结束后即撤除降温带,在室温下自然复温。对照组入院后即予密贴式降温帽,预设制冷器温度为10℃,体温调定参数为33~35℃,亚低温时间为72 h。治疗结束后逐步调节制冷器温度,使患者约每5 h左右复温1℃,在14 h左右使其口腔温恢复至36.0~37.0℃。2组患者脑温的测量采用OM RON红外线耳式体温计,以病灶侧鼓膜温度代替脑温,以脑温=鼓膜温±0.5℃为标准,保持鼓膜温33~35℃。每2 h监测1次,并记录。亚低温治疗的同时给予呼吸、血压、脉搏、瞳孔、神志、心电图、血氧饱和度等项目监护。

1.3 观察指标

1.3.1 NIHSS神经功能评分:2组患者于入院时、第7天、第14天、第21天由2位专职神经内科医生进行共同评分,以判定临床疗效。

1.3.2 实验室检查:血清神经元特异性烯醇化酶(NSE)及超敏C-反应蛋白(hcCRP)浓度测定:2组分别于入院时及第3天、第7天、第14天清晨空腹采静脉血。结果由广州达安临床检验中心完成。

1.3.3 并发症发生率比较:2组均统计分析明显心律失常、凝血功能障碍、低血压、应激性溃疡出血、电解质紊乱、继发性肺部感染等并发症的发生率。

1.4 统计学方法 全部资料均在计算机上采用临床医师统计学助手v3.0软件统计处理,采用t检验及方差分析,结果以(±s)表示,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

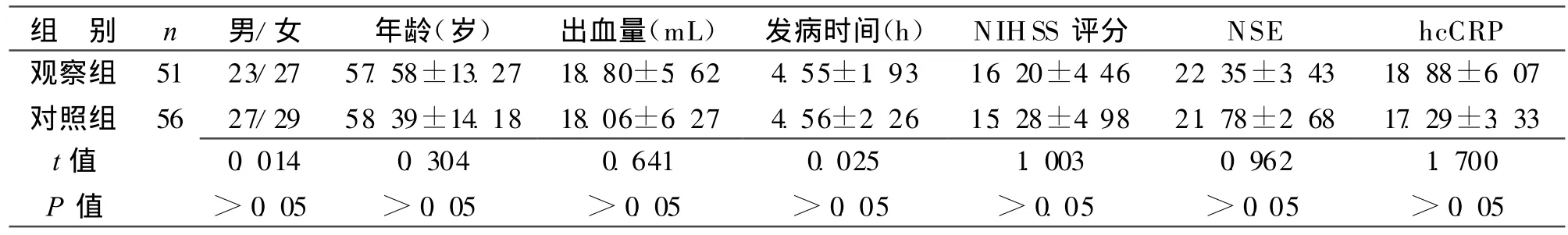

2.1 2组一般资料比较 从表1可见2组在性别、年龄、出血量、发病时间、入院时NSE、hcCRP浓度及NIHSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05),具可比性。

表1 2组一般资料比较

2.2 2组NIHSS神经功能评分比较 从表2可见观察组与对照组在入院时及亚低温治疗后第7天、第14天NIHSS神经功能评分比较差异无统计学意义(P>0.05),第21天NIHSS神经功能评分观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 2组NIHSS评分比较(±s)

表2 2组NIHSS评分比较(±s)

?

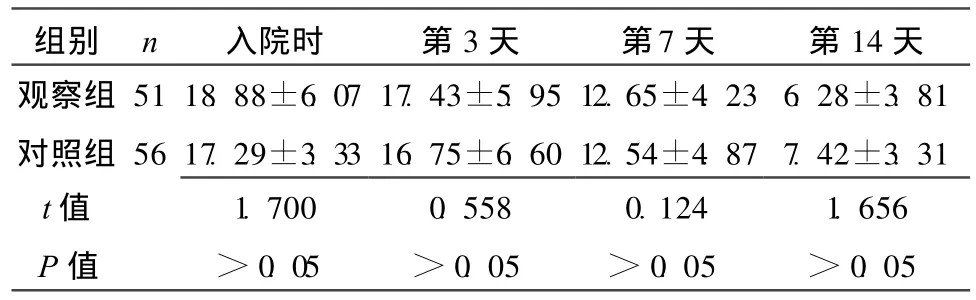

2.3 实验室检查 血清NSE及hcCRP浓度变化比较:从表3、表4可见2组血清NSE浓度在入院时及亚低温治疗后第3天、第7天无差异(P>0.05);观察组在第14天明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。而hcCRP浓度在入院时及亚低温治疗后第3天、第7天、第14天均无明显差别(P>0.05)。

表3 2组血清NSE浓度比较(±s,ng/mL)

表3 2组血清NSE浓度比较(±s,ng/mL)

?

表4 2组血清hcCRP浓度比较(±s,ng/mL)

表4 2组血清hcCRP浓度比较(±s,ng/mL)

?

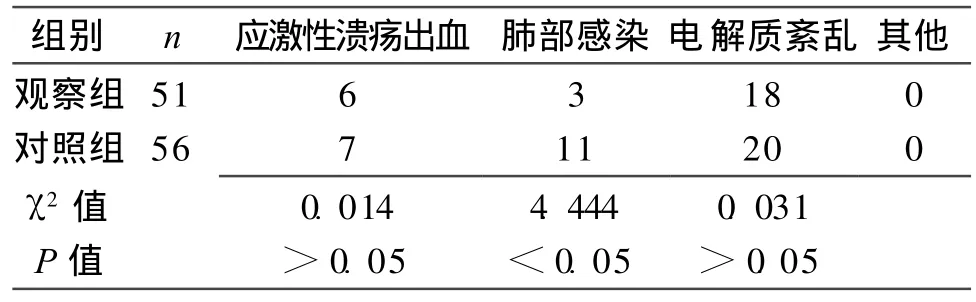

2.4 2组并发症比较 由表5可见2组均无出现明显心律失常、凝血功能障碍、低血压等并发症。观察组出现6例应激性溃疡出血,对照组出现7例,均由大便OB证实,发生率分别为11.8%、12.5%,经χ2检验,P>0.05;病程中继发肺部感染观察组3例,对照组 11例,发生率分别为 5.8%、19.6%,经χ2检验,差异有统计学意义(P<0.05)。

表5 2组并发症比较

3 讨论

脑出血是指非外伤性脑实质出血,其损伤涉及到复杂的病理生理机制。而出血后继发血肿周围脑组织缺血,及炎症反应机制在脑水肿形成过程中起重要作用。目前临床常规的脱水治疗能降低脑出血后脑水肿引起的颅高压,而不能阻断脑水肿的形成过程。局部亚低温治疗不仅具有减轻脑出血后的脑水肿颅高压,还可能通过保护血-脑屏障、清除自由基、抑制钙超载等多环节机制干扰脑水肿形成与发展,达到脑保护作用,降低脑出血的致残率和致死率。

本研究应用《美国国立卫生研究院卒中量表》(NIHSS)从意识、运动、感觉、语言、视野、共济等多方面进行评价,全面地反映患者神经功能缺损情况、病情的轻重和转归。从表2可见2组患者入院时NIHSS评分相近,局部亚低温治疗后NIHSS评分渐次下降,且降低幅度也渐次增大,显示局部亚低温有效的脑保护作用,且随时间的推移而递增。而2组患者在亚低温治疗后第7天、第14天评分虽无明显差异(P>0.05),但第21天观察组NIHSS评分则明显低于对照组(P<0.05),说明病灶侧亚低温治疗在脑保护作用方面并不低于全头颅亚低温疗法。

神经元特异性烯醇化酶(NSE)是神经元损伤的标志酶。近年来有研究认为NSE可以作为脑出血神经系统损害以及预后的敏感、特异性指标,且脑出血后的NSE含量与脑水肿呈正相关[4]。本组表3显示,观察组与对照组血清NSE浓度在入院时及第3天、第7天无明显差别(P>0.05),而第14天观察组则低于对照组(P<0.05);且与表2显示的急性期过后观察组神经功能评分较对照组明显改善有一致性。提示病灶侧亚低温治疗在减轻脑水肿、降低神经功能损害、改善预后方面优于全头颅性亚低温治疗。

血清超敏C-反应蛋白(hcCRP)作为炎症反应的常用标志物,其含量升高与脑梗死、脑出血等脑血管疾病相关。大量研究发现hcCRP水平与高血压性脑出血的病情轻重相关[2]。亚低温治疗通过稳定免疫系统,抑制炎性细胞因子表达级联反应的形成,从而达到减轻脑水肿、抑制神经元的凋亡。有研究发现,脑出血在发病第1天hcCRP均高于对照组。发病第3天,常规治疗组中hcCRP达高峰,显著高于发病第1天;亚低温治疗组则明显下降,且明显低于常规治疗组。在发病第7天,亚低温组全部血清炎性因子明显低于常规治疗组[3]。本组表4也显示了这种下降规律,提示局部亚低温治疗的有效性。而2组在降低hcCRP浓度方面效果一致,差异无统计学意义(P>0.05),表明病灶侧局部亚低温治疗在抑制炎性反应方面能达到与全头颅亚低温治疗相同的效果。

全身性亚低温治疗有着不容轻视的并发症发生率[5],且对监护条件及复苏方法需求较高。而局部亚低温治疗则对脏器功能、血糖、电解质等影响较小,对脉搏、平均动脉压无明显影响[6],本组资料也证实了这种观点。表5可见,观察组与对照组均无明显心律失常、凝血功能障碍、低血压等并发症发生。且2组在应激性溃疡出血、电解质紊乱等并发症发生率方面差异无统计学意义(P>0.05),而继发性肺部感染比较差异有统计学意义(P<0.05)。说明病灶侧局部亚低温治疗对全身影响和不良反应均较小。

本研究提示,病灶侧局部亚低温治疗急性脑出血能达到理想的病变侧头部降温,减轻出血后神经元的损害,降低患者血清NSE水平,抑制炎症反应,从而达到降低神经功能损害程度,改善预后的目的。而对健侧头部及全身影响和不良反应均较小,且其复温无条件和时间的限制,易在基层医院开展使用。

[1] 吴江.神经病学[M].北京:人民卫生出版社,2005:170.

[2] 程海平.脑出血患者血清超敏C反应蛋白水平[J].检验医学与临床,2008,5(9):577.

[3] 张秀洲,刘雪平,李文华,等.局部亚低温对脑出血后炎症因子的影响[J].新医学,2005,36(4):213-214.

[4] 田力,张毅,滕伟禹.脑出血患者神经元特异性烯醇化酶的变化[J].中国老年学杂志,2008,1(28):165-166.

[5] 只达石.亚低温脑保护的发展和现状[J].现代神经疾病杂志, 2002,2(3):133-135.

[6] 曹绪政,兰杰.局部亚低温治疗急性脑梗死的临床研究[J].中国实用医学,2002,4(8):1-3.